打開地圖,密密麻麻的地名,浩若繁星。水有源頭樹有根,地方起名各有因。鎮原縣名的來龍去脈,有着漫長的曆史。

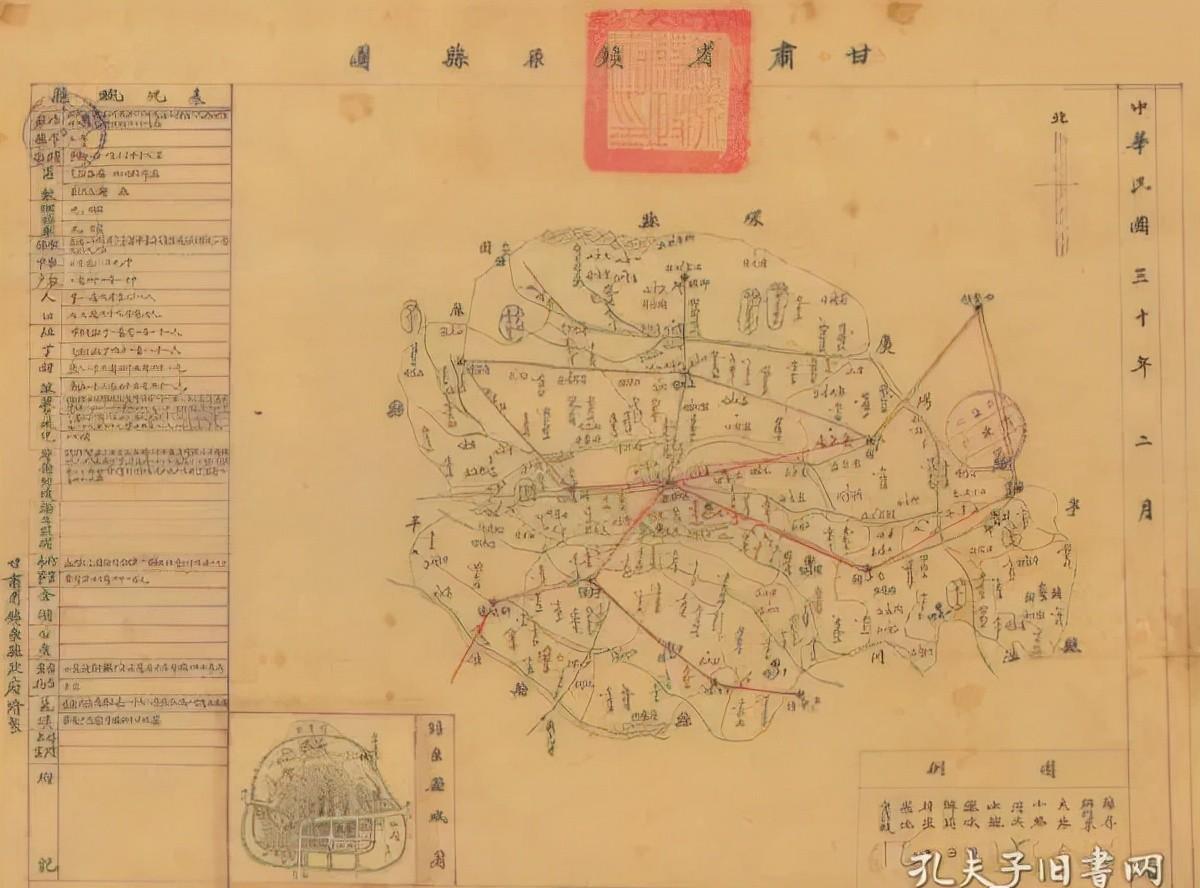

明代鎮原縣隸屬鞏昌府,後改屬平涼府,清乾隆四十二年(公元1777年)改屬泾州。民國初改屬泾原道。1926年直屬甘肅省政府,1928年屬甘肅省第三區西峰專署。中華人民共和國成立後屬甘肅省慶陽地區專員公署,1956年平、慶合并,隸屬平涼專署,

1962年慶、平分署,複歸慶陽專署。2002年隸屬慶陽市。

據《元·地理志》載,蒙古至元七年(公元1270年),鎮戎州與原州合并,取鎮戎州的“鎮”與原州的“原”,起名鎮原州,州治定在臨泾縣縣城,即今鎮原縣城。鎮原州當時轄臨泾、彭陽、東山、三川4縣。

鎮原州的前身鎮戎州和原州各是何年所建,得分兩頭說起。

鎮戎州的前身是鎮戎軍。北宋初年,西夏逐漸強盛起來,隴山地區一線成為宋、夏交界地帶,戰略地位越來越重要。起初,宋王朝襲用舊制,在山内建有渭州(今平涼)、泾州(今泾川)、原州(今鎮原)。宋夏發生好水川和定川寨之戰,宋軍連連失利,引起朝野關注。宋廷接受王堯臣的上奏,加強了宋、夏交界一帶的軍事力量,建立了軍政合一、平戰結合的相當于縣級的軍政機構——軍,以保境安民。宋太宗至道三年(公元997年),把原州所屬平高縣劃割出來,成立了鎮戎軍,軍治沿用平高城。

早在堯舜時代,今鎮原縣這塊地盤為禹貢雍州屬地之一部,這裡是一個多民族地區,戎族存在時間較長,先後有“戎翟”、“昆戎”、“彭戎國”。《慶陽府志》記載,周定王八年即公元前461年,秦與韓、魏“剪滅諸戎”,實際未被消滅。《括地志》記,“甯、原、慶三州為義渠戎之地,周祖不公劉居之”。周定王三十五年,秦厲公伐義渠戎,秦始皇時,蒙恬領兵掠地,西逐群戎。唐初征服吐蕃,原在青海的黨項族被迫遷入慶陽、甯夏、陝北一帶,唐以後,特别是經過五代和宋,由于連年戰争、饑荒,移民遷徙,漢族大量入慶、原、甯諸州,異族漢化,這裡逐漸形成以漢族為主的地區。漢名原起于西漢,當時兵力強盛,外國稱中國為“漢”,後來國人也自稱漢人,逐漸形成漢族。到金代大定二十二年(公元1182年),鎮戎軍被升格為鎮戎州,統東山、三川2縣,距今822年。三川縣城遺址在今鎮原縣開邊鄉羊千塬行政村古城自然村交口河南岸坪台地。

吐蕃是公元7世紀由藏族在中國青藏高原上建立的民族政權。唐貞觀年間,唐太宗以宗女文成公主許配給吐蕃松贊幹布,唐蕃關系友好。安史之亂以後形勢逆轉,吐蕃乘唐西北邊境空虛之機,不斷攻占唐地控制了隴右地區。唐代宗元年和大曆十四年兩次會盟,吐蕃迫使唐承認它占領的唐地。貞元三年(公元787年),吐蕃在平涼劫盟,唐、蕃關系進一步惡化。吐蕃根本不遵守幾次會盟時的承諾,屢屢挑起軍事沖突,當時渭州、原州、會州等都是吐蕃進占的目的地,加之唐朝廷腐敗無能,宦官魚朝恩把持軍權,邊防軟弱,邊地失守,郡治遷移不定。至德六年(公元756年)吐蕃攻陷原州,泾原節度使馬璘上表奏報把原州治所遷到百裡城。乾元元年(公元758年)複為平高。貞元十九年(公元803年),遷署到平涼郡。唐憲宗元和三年(公元808年),又遷到臨泾。大中三年(公元849年)收複關隴,州治複遷平高。唐僖宗廣明元年(公元880年)以後,平高陷于吐蕃,州治又遷到臨泾。五代時原州仍在臨泾,原州轄臨泾、平高二縣。北宋中期,原州轄臨泾、彭陽縣,同時又轄新城、柳泉二鎮,開邊、西壕、平安、綏甯、靖安五寨。

原州的“原”字,最早出于周代,《平涼府志》記,大原為“鎮原縣古大原也”,大原立州即稱原州。

從紛繁的曆史變遷中我們看出,鎮原縣的縣名經過了一個漫長的曆史時期,逐漸演變形成的。“鎮原縣”三個字中的“原”字最古老,沿襲了周代太原即大原的“原”字,距今3000年左右;“鎮”是沿承了“鎮戎軍”的“鎮”字,距今1007年;古臨泾縣的“縣”,距今2200年,是以,鎮原縣是今天慶陽市所轄的一個曆史悠久的古老縣份之一。