/ part 01

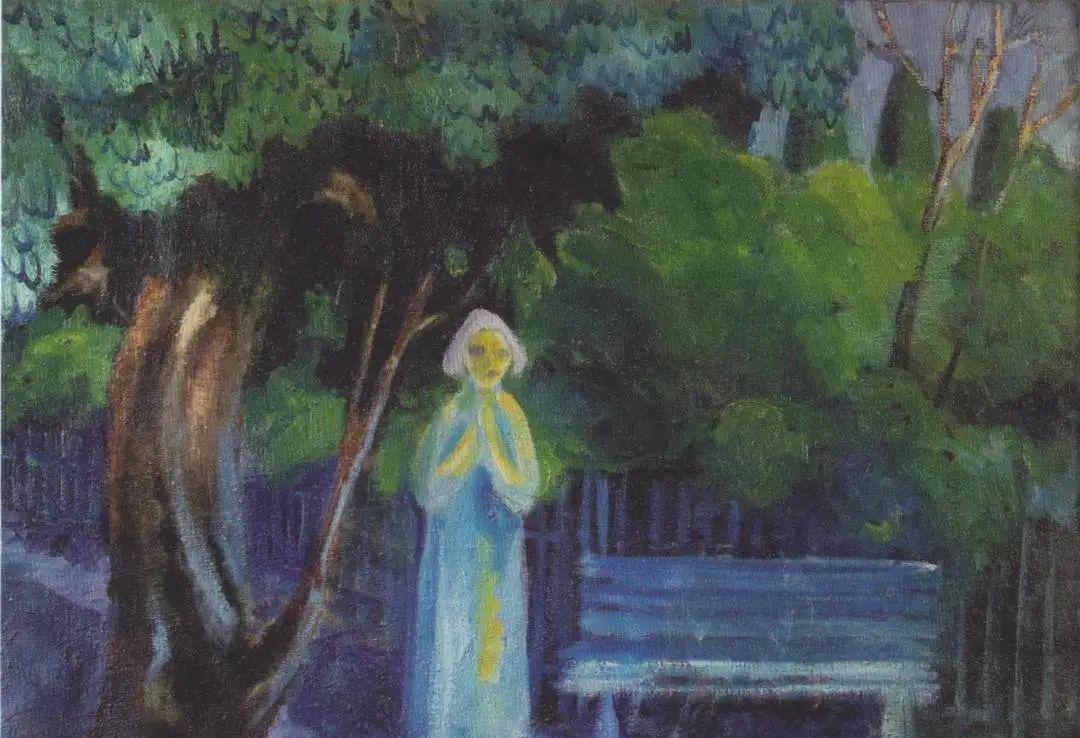

「比起黑暗,光明更有可怕之处」

▼

近日看到这样一则新闻,湖南长沙一个7岁女孩因常年开着小夜灯睡觉,结果导致乳房出现过早发育现象。实际上,小夜灯的危害早就已是常识,它会减少儿童脑垂体激素和褪黑素的分泌,进而影响身体的生长和睡眠质量,并促使其性早熟。

此外,小夜灯的光线对于孩子眼球的发育同样有着明显的抑制作用。

就在不久前,世界权威医学期刊《癌症》也在提醒公众:夜间光线太强或将增加罹患甲状腺癌的几率,尤其是对女性而言;这些常见的夜间光源包括夜灯、手机、平板电脑,以及室外的路灯和车灯,等等。

这不禁让我想起保罗·波嘉德的那本书《黑夜的终结》。该书始终在强调的一个主题就是我们的黑夜正在遭遇丧失的风险,如今它已然变得愈发的明亮。是的,“让城市亮起来”,这曾一度就是我们市政建设的一个响亮口号。于是,五颜六色的灯光放逐了黑夜,彻夜的照明只为美丽和征服而存在。

我们轻而易举地就成功驱除了黑夜,但是我们却不知道自己同时失去的还有什么。保罗·波嘉德告诉我们:“夜晚自然而然的黑暗对人体的健康、对大自然健全的生态环境都是无价之宝,一旦失去自然的黑暗环境,将对所有生物造成伤害,这种说法有些是我们长久以来就知道的,有些则是我们现在才开始需要了解的。”这也就是说,失去了黑夜即意味着失去了我们的健康。我们敏感于空气污染,敏感于噪音污染,却能麻木于光的污染。

显然,我们已经遗忘了灯火的目的:“最早的灯火只是为了让人看清路上有什么,绝不是为了将夜晚彻底照亮。”曾经,我们几乎家家都有一个手电筒,那是清贫时代必备的基本家用电器。而今,我们已不再怎么需要它,各式各样的路灯已将黑夜照耀得足够明亮。那些光芒甚至闯入到了我们的室内。过去文学作品里常用来形容黑夜的“伸手不见五指”,对于今天的我们已是难以想象的情形。

我们都很清楚,那过于充足的光线不仅仅是为了妆扮夜晚,也有基于安全的考量。对某些人,特别是对女性来说,黑暗本身充满了不确定性,这不确定性里可能潜伏着种种不安全的因素,其中最为人们所担忧的便是犯罪。毫无疑问,充足的夜间照明更能给人以安全感。

然而,澳大利亚天文学家巴瑞·克拉克却在2002年根据多篇相关课题研究报告得出结论说:“并没有足够的证据证明路灯能够抑制犯罪,倒是有充分的证据显示黑暗能够抑制犯罪。”尽管这样的异议是以大量事实作为依据的,不过争论仍旧在所难免,因为巴瑞·克拉克所提供的结论到底无法从根本上消除人们之于暗夜的恐惧。

/ part 02

「为了美,我愿意永远属于夜晚」

我想,问题的症结还在于黑夜和照明的二元对立。我们不能不要路灯,却也不能因此就要消灭黑夜。还是保罗·波嘉德说得在理:“适度的照明能让我们更安全,但真正的安全则来自于对周遭环境保持的警觉,而不是以人类害怕黑暗的本能为借口,没头没脑地把夜晚弄得越来亮。”

况且,黑夜本身也并不等同于恐惧,我始终清晰记得我的女儿在10岁那年写过的一篇作文,题目叫做《夜晚的大海真美》:

每当暑假来临,我都会跟爸爸妈妈到威海度假。有一天夜里,我在床上老是睡不着,就悄悄跑下来看海。夜晚的大海在夜空下微微荡起波纹,好看得很。大海上面那明亮的星星,倒映在大海上,海风轻轻地吹动着它们,岸边的一两只小船在大海的衬托下显得格外精神,海边的几块礁石也变得光彩夺目,大海在星空的照射下显得如诗如画。

我轻轻推开门把手,一般清新的空气扑鼻而来,这使我忘记了昨日的烦恼,从一个内心的黑暗世界走到了新的世界,温柔的海风吹拂着我的头发,使我明白了世界不光有黑白,还有彩色。大海时不时地拍打着礁石,使我明白了要自信坚强,永不退缩。

星空下的大海洁白如玉,内涵丰富,就像看也看不完的画卷,读也读不完的诗篇。渐渐地,大海的涛声就像摇篮曲一样,使我又爬回床上,轻轻地合上眼,进入梦乡。

夜晚的大海可真是多姿多彩啊!

你看,对于一个10岁的女孩来说,黑夜带给她的并非本能的恐惧,而是白日不能赠予她的别样美丽,以及那些在白日根本无暇顾及的心情。

在我的孩提时代,为了节省,我们的房间里只能有一盏15瓦的白炽灯。不见灯火通明,唯有影影憧憧,仿佛烛光一般微弱缥缈。这片昏黄不为观赏,纯粹就是我们必须珍惜的照明。饭后,总是要尽早熄掉它,随即坐在窗台仰望星空,那是一天里最令我们激动人心的时刻。我就是从那时起,认识到夜晚一定是比白昼更为丰富的。所以,我迟迟不肯睡去,不忍同那个连接着遐想和永恒的神秘世界告别。似乎,夜晚比白昼更能使我感到亲切,而且它有着比白昼更加无限的襟怀。

后来,读到谷崎润一郎的《阴翳礼赞》,他所赞美的阴翳无数次将我带回孩提时代的那些个夜晚:“美,不存在于物体之中,而存在于物与物产生的阴翳的波纹和明暗之中。夜明珠置于暗处方能放出光彩,宝石曝露于阳光之下则魅力尽失。离开阴翳的作用,也就没有美。”是的,为了美,我愿意永远属于夜晚,把自己全部托付给倾听,托付给浪漫主义者的忧思。

多年以后,在《我的夜》一文中,我这样写道:“我属于黑夜,黑夜同样属于我。我始终把自己看成大地孤独的守夜人,因为这个时代的黑夜时刻面临着被盗走的威胁。唉,这个时代的人们实在是太偏爱白昼、太偏爱行动了。”我看到,我所挚爱的夜晚正在被消费主义的强光乐观地驱赶着、侵占着,变得一丝不挂,羞愧难当。这样赤裸的夜让我深感痛心,我无法原谅自己的爱莫能助,只好闭上罪孽的眼睛。

/ part 03

「伤害黑夜就是伤害人类自己」

此刻,我还不知,其实早在1928年,亨利·贝斯顿便已开始借其《遥远的房屋》一书呼吁夜晚的危机了,他说:“我们奇妙的人类文明已经与自然界诸多方面相脱节,其中彻底失去联系的莫过于大自然之夜。聚集在洞口篝火周围的原始人并不惧怕黑夜;他们怕的是黑夜赋予其他动物的力量及能量;我们这些机器时代的人,虽然借助灯光消除了对黑夜的恐惧,但随之消失的还有对夜色的欣赏。由于灯光越来越多,我们把夜晚的神圣与美丽驱逐到森林与大海;在小小的村落,黄昏的路口,我们再也看不见那种神圣与美丽。”

结果远不止于此,保罗·波嘉德还警醒道:“自从人工照明划破已有数十亿年历史的黑暗夜空后,有些物种突然发现自己被掠食的风险大增,掠食者现在可以轻而易举发现猎物的身影了。”我一直怀念和迷恋的童年的萤火虫,也正是由于这个原因绝迹在了我成年后的生活里。同时绝迹的还有夜晚的阒寂,以及阒寂奉献给我们的只有在夜晚才会到来的万籁。

对了,除却声息,又有气味。保罗·波嘉德说:“气味也是一样的道理,夜晚的气味尤其丰富。白天温暖的热空气会带走地表的气味,等夜晚温度变低、风势较和缓的时候,地表会散发出各种气味,让闻得到的生物获取相关信息。”既然我们破坏了黑夜,这些丰富的气味势必亦将随之消失。

大自然造就了我们,我们对大自然的伤害亦即是对自身的伤害。正如我们用明艳的灯光伤害着黑夜,实际上就是在伤害着我们自己:“有越来越多的科学家开始注意到,很多症状都与夜班的生活形态有关,而这些疾病的源头,很有可能都是因为我们用人工照明颠覆了人类与夜晚经年累月的互动关系而来。世界卫生组织国际癌症研究署已经把夜晚列为致癌因素之一,也有研究人员正在探索夜班与糖尿病、肥胖症、心血管疾病等健康问题的关联性。更严重的问题是,几乎所有发达国家的居民都已经无法避免夜晚电灯所造成的潜在影响了。”

经常有医生警告人们熬夜的危害,但他们所注意到的往往仅是睡眠不足之于身体的影响,却严重忽略了灯光对健康造成的隐性摧毁。理查德·史蒂文斯在1987年发表了第一篇探讨照明与癌症关系的论文,他在文中指出:“当我们在夜晚越来越频繁地使用电灯,白天和夜晚的界线变得越来越模糊,可能因此造成乳腺癌在现代社会越来越常见,在发达国家患病风险越来越高的结果。”不过,这样的伤害并不仅限于女性,其他研究人员还发现,夜间照明同男性罹患前列腺癌的几率完全成正比例关系。

令人焦虑的不只是城市的夜晚,而今,就连北极那地球上最漫长、最纯净、最安宁的夜晚,也同样在面临着威胁。基于全球气候变暖的因素,北极大气层会将地面反射的阳光再反射回去,从而导致北极的夜空也正在“黯然失色”。

2021.10.22

北京格尔斋

【本期话题】你惧怕黑夜吗?欢迎在评论区留言。