“现在谁还写日记啊,你写吗?我不写!正经人谁他x写日记?”

说实话,我最初对后世小清新们热捧的伪启蒙偶像,诸如章伯钧、罗隆基、储安平,一直到顾准、王小波等,抱有一种自发的警惕,对他们宣讲的幻如海市蜃楼一般的“道统”,莫名的无所谓。造成这差异的,也许是阶层的隔阂对认知的影响吧。

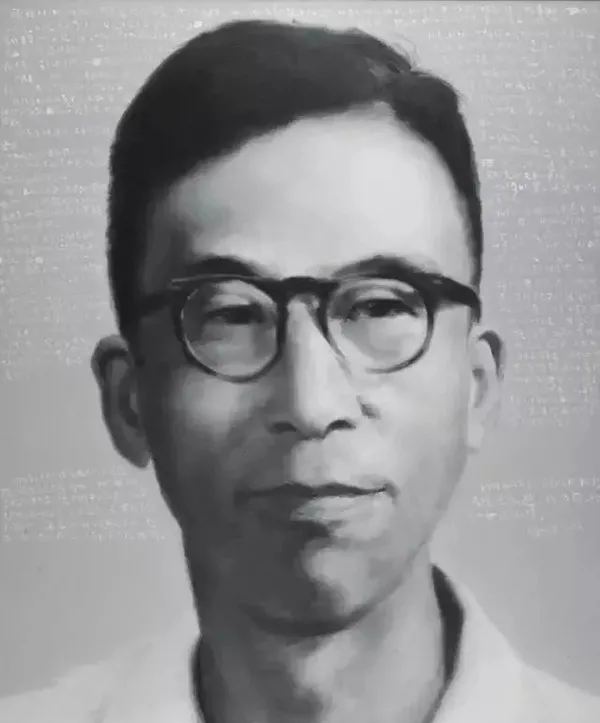

然而读《顾准日子》时,还真觉得顾准不是“正经人”,在那个头脑发热的年代,多数人或蝇营狗苟、或明哲保身、或斗天斗地,才是生活的常态。像顾准这样清醒记录自己及周遭,反思的“非正经人”,内心是痛苦的。

日记大都是半夜或凌晨所写,地点五花八门,小棚,岗哨,澡堂,灶台前等,既无情节,也无故事。有的只是生活的点点滴滴,及对思想的“改造”。

日记里记录的人和事挺多,揭示的都是“隐蔽的人性”,为我们勾画了当时的“众生相”:亦步亦趋、鹦鹉学舌、奉承领导、告密同事、欺上压下、极尽卑躬屈节之能事。

日记里印象最深的是他说:“我偷吃了,我偷吃的了,我偷了吃的。”那是“三分天灾,七分人祸”所留下最为真实的控诉。

还有他会骂天,差不多是谢逊“贼老天”之类。晚年除了六弟陈敏之还去看他,被儿女和弟妹们抛弃的顾准,弥留之际舐犊亦不可能,可见那是一个什么样的时代。也正是那样的一个时代,我们看见了思想的微茫,道义之残存。

李慎之在序中所说的“这不是一本好看的书,因为它本来不是让别人看的”,但能从这些片言只语中依稀见到顾准的思想转变痕迹。作为一名经济学家,顾准在最后十年研究希腊城邦的历史,是为了从与中国的比较中得出对中国有用的大结论来,这是真正的行动上的爱国者。

但是对于这些社会精英的知识分子,我个人少有共情。在他们的大格局、大视野下,底层的人民依然不会是他们关注的目标,毕竟不是谁都可以在改造时喝着豆浆,琢磨着吃点啥。

也如他的经济思维作怪,他多次在日记里说要死掉一部分人,才能达到目标;又说死掉劳动力比死掉老人和孩子更为可惜。这种纯目的论,和所谓独夫者流准备随时死掉几千万人的确论,究竟有何区别?

死亡,是一个一个人的死亡,万万不能以数计的。一个人的死亡,也是所有幸存者的死亡,会反刍,会自我警醒,绝不是麻木和忘却,漠然他人生死,一文不名。