诗人和他的诗是其所处时代的镜子,时代是复杂的,镜子也如黑洞一般深邃。很多人喜欢读诗,忍不住去探寻诗人的脚步,幻想诗人的神态。可是,把诗人的故事搬上银幕,却是一个艰难的事情。因为诗人存在的意义在于他丰富的内心,而镜头所能呈现的,只是皮相。

《追捕聂鲁达》的导演很聪明,他没有用通常的叙事手段讲述诗人的故事,而是采用了一种近乎散文诗的形式。影片遵循的不是通常意义下的电影叙事逻辑,而是诗歌的逻辑,这使得影片如一首散文诗一般,第一次观看有些不适,然而,仔细咀嚼以后,余味无穷。

1945年,聂鲁达当选为国会议员,而在一年后,共产党被智利政府定为非法组织,他只能开始逃亡。影片的主线,便是这逃亡的过程。

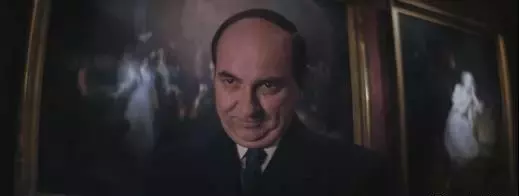

影片的一开始,就是一个超现实的场景,聂鲁达和议员们在卫生间里开会,一边解手一边讨论政治。影片开头出现的聂鲁达,是一个死胖子,贪图享乐、好色、玩世不恭,然而,随着影片的推进,诗意逐渐呈现出来。

聂鲁达在逃亡途中,为一个民间歌手朗诵“今夜我可以写下最忧伤的诗句”,并称对方为“艺术家”,警察到来后,民间歌手用颤抖的声音对警察诉说聂鲁达对自己的尊重,这时,我们才开始理解了一些聂鲁达那看似庸俗的外表下深藏的诗意。

这诗意不是旧式的贵族式的诗意。不论是歌德、泰戈尔,还是拜伦、普希金,以及所用的中国古典诗人们,不管他们站在何种立场上,他们在本质上都是贵族。聂鲁达不同,他是个共产党员,是以无产阶级的领导者自居的共产党员。但是,聂鲁达国会议员的身份,又使他绝不属于底层。于是,“逃亡”这一行为,便有了宗教一般的意义,也在这场逃亡仪式中,他被象征专制的政府追杀,走向民众,实现了自己的超越——尽管这依然是一种作秀的行为,但这作秀的行为里彰显着时代的大潮。所以,什么是真,什么是假呢?

同样的,追捕聂鲁达的警察,面临着和聂鲁达相似的处境,一方面,自己是政府的鹰犬,一方面,又幻想自己是妓女的儿子。通过“追捕”这个仪式,他变成了聂鲁达的儿子,人民的儿子。

影片中,最值得玩味的就是警察和聂鲁达的关系。这里面存在着多种解读方式。贝儿爷能想到的有这么几种。

第一种是:聂鲁达是警察幻想出来的。警察象征着那个时代的一部分人,他们在政治高压下,希望呼吸新鲜空气,而聂鲁达满足了他们的这种幻想。

第二种是:警察是聂鲁达小说中的人物。这在影片中有台词表现出来。聂鲁达对自己“不属于底层”的身份,和“倾向于底层”的情感,用警察的犹疑呈现出来,最后,警察在茫茫大雪中死去,而聂鲁达翻越了安第斯山,实现了超越。

第三种是,警察是聂鲁达的读者。读者追寻着聂鲁达的脚步,被他所吸引,追捕就是阅读,就是进入诗人的心,最后被诗人的灵魂所征服。

至于哪种解读正确,贝儿爷觉得,所有的解读都是可以的,多重解读,本就是这部影片的特征。假作真时真亦假,真作假时假还真,真真假假,假假真真,构成了这部《追捕聂鲁达》。

海量高富帅/逗逼神回复

奇葩神镜头/犀利神吐槽

尽在贝儿有料