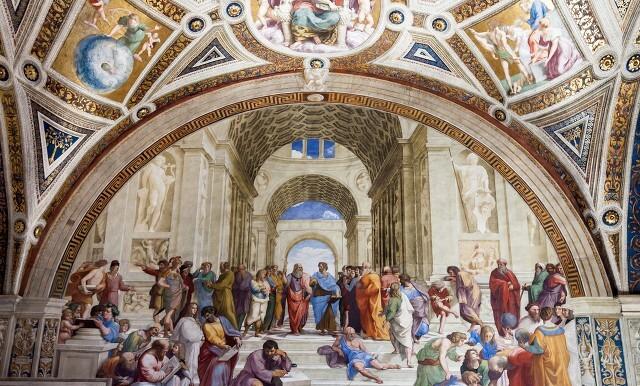

亚里士多德(Aristotle,公元前384~前323年),古希腊著名的思想家、哲学家、政治学家和法学家,生于爱琴海北岸的哈尔基迪凯半岛上的斯塔吉罗斯。亚氏早年丧父,由监护人罗克塞诺斯抚养成人。公元前367前,他赴雅典就读于柏拉图开办的学园,因出类拔萃,被誉称为“学园的精英”。

公元前343年,应马其顿国王腓力二世之聘,担任13岁的王子亚历山大的教师。前335年,亚氏返回雅典,于市郊开办“吕克昂学园”。他在园内从事教育、研究工作达12年之久,其绝大部分著作均是在这一时期完成的。

前323年,亚历山大去世,雅典反马其顿派上台;亚氏被划为亲马其顿派别之内,被控犯有“渎神罪”。此后,亚氏被迫逃离雅典,流浪四处,不久病逝于爱维亚海岛。

亚氏博学多才,对哲学、逻辑学、伦理学、政治学、心理学、自然科学、美学、修辞学、法学等学科,均造诣很深。被恩格斯称之为古希腊学者中“最博学的人物”。

亚氏一生著述甚多,共400卷各类著作,现存47部,其中不少第1页已有中译本。

《政治学》是亚氏代表作之一,该书稿曾因政治原因,被亚氏的好友和弟子藏于地窖之中长达200年。直到公元前1世纪,该书稿才回归雅典,尔后又运往罗马。公元3世纪,学者狄欧季尼编写了《学者列传》,其中提到亚氏著有《政治学》8卷;后经反复辨析,确认实为亚氏所著,并编印成书。

《政治学》一书有各种抄本,如“巴黎一号抄本”、英国的“牛津抄本”、罗马的“米兰善本”等等。《政治学》中译本于1981年由商务印书馆出版。该版是根据纽曼校订的希腊文原文1950年牛津大学出版社出版的翻译本译成中文的。

该书共38万字,分8卷,每卷又分若干章。但对该书涉及的内容,古今学者说法不一。有的把该书分成两组:第一组是讨论理想中的国家,卷2、3、7、8属之;第二组讨论政制,卷4、5、6属之;剩下则是总论或结论。也有学者认为《政治学》由三种单独的论文组成;第一种论述家庭;第二种回顾、分析和总结前人的理论;第三种是论述国家、政体与法治。《政治学》一书内容丰富,论证充分而深刻,是西方政治学与法学的奠基之作,其中涉及政治法律思想的有:城邦国家观、城邦政体观和法治观。

亚里士多德认为“必须由中产阶级执掌政权”。在一切城邦(国家)中,“所有公民可以分为三个部分(阶级)-极富、极贫和两者之间的中产阶级”。他认为,中产阶级是最理想的阶级。极富的和极贫的阶级都不具备中庸的善德,前者常常逞强放肆,致犯重罪;后者往往懒散无赖,易犯小罪。这两个阶级都是大多数祸患的渊源。唯有中产阶级具有中庸善德,“最能顺从理性”,“很少野心”。他说:“中产阶级(小康之家)比任何其他阶级都较为稳定。他们既不像穷人那样希图他人的财物,他们的资产也不像富人那么多得足以引起穷人的觊觎。既不对别人抱有任何阴谋,也不会自相残害。”

亚里士多德的国家观、政体观、法治观是与他的“中庸之道”相联系的。他企图通过奴隶主的中下层掌握国家政权,去融合贫富两极,调和社会矛盾,缓和阶级斗争,稳定社会秩序,从而挽救奄奄一息的奴隶主城邦国家。但是,历史的发展是不依人的意志为转移的。亚里士多德设计的理想城邦方案是逆历史的潮流而动的,是一种不切实际的空想,尽管他殚精竭虑,然而他终究不能挡住历史前进的车轮,不能改变城邦奴隶制国家必然灭亡的命运。果然,就在他死后不久,马其顿人统治了全希腊,城邦制也最终瓦解了。可是,亚里士多德并未随着城邦制度的瓦解而消失,相反,他的失败正是他的成功,他在《政治学》中阐述的理论和方法,在西方及至世界政治法律思想史上占有重要的地位!