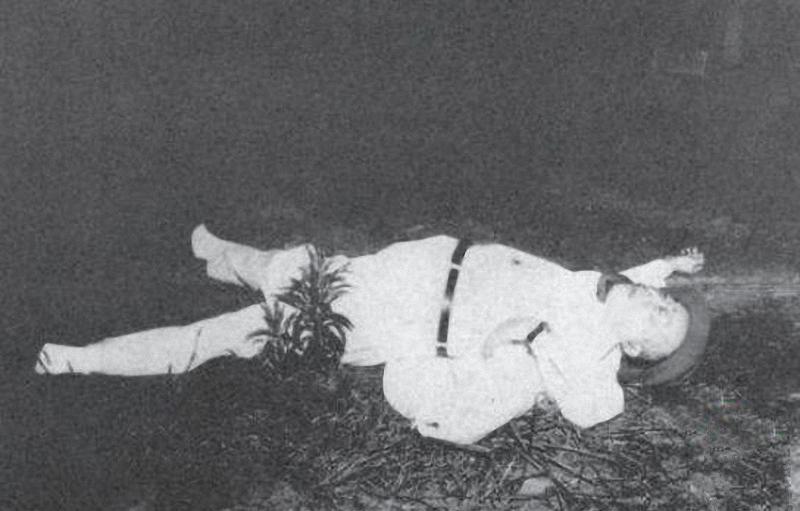

1950年6月18日凌晨,台北松山机场旁的马场町刑场,一个年过六旬的老人只说了一句:“向我的头部开枪!”就转过身去,再不言语。随后,几声清脆的枪声打破黎明前的安宁,枪声响过,老人应声倒地。

第二天,台湾权威媒体刊发了这样一条消息:逆贼陈仪因派遣亲信,策动叛乱,依《(修正)惩治叛乱条例》判处死刑,执行枪决。

至此,这位前清遗老,前台湾最高行政长官和浙江省主席,被自己的校友杀害,长眠于宝岛。

陈仪,字公洽,号退素,1883年出生于浙江绍兴。陈仪幼时勤勉好学,熟读四书五经,写得一手好字。家境不俗的陈仪从小被父母寄予厚望,19岁去往日本镀金。在日本士官学校,陈仪结识了同样来自于国内的同乡学长蒋瑞元,也就是后来的蒋介石。

回国后,陈仪参加了北伐战争,再次见到了同乡校友蒋介石,彼时,蒋已贵为军长。陈仪和蒋介石的这一次重逢,属于双向奔赴。

怎么讲?陈仪一生几易其主,他一直要找一个有实力、有势力、有抱负的金主;对蒋介石而言,陈仪流利的日语和与日本千丝万缕的联系,正是他所看重和希望加以利用的。

两人一拍即合,大有相见恨晚的感觉。从1927年7月开始,陈仪以蒋介石军事顾问的身份不离左右,直到1934年1月,奉调任福建省主席。按照惯例,蒋介石对于亲信,经常会委以一省主席的重任。相比程潜、卢汉以赫赫战功才被委任省主席,陈仪的福建省主席一职来得实在容易了些。

要写陈仪,有一个人不得不提,他就是汤恩伯。

陈仪调任福建时,汤恩伯正在蒋介石指挥下南征北战。陈仪对汤恩伯知遇至深,说有再生之恩都不为过。

汤恩伯1926年毕业于日本士官学校,是陈仪的小校友,只不过,如果不是当年陈仪的慷慨解囊,汤恩伯最终也只能做一个无能的田间糙汉。

1924年,陈仪以浙军第一师师长的身份保荐汤恩伯赴日学习,并且每月赠予50大洋给汤做生活费,替他免除后顾之忧。这样的善举,一直持续到汤恩伯1926年回国。后来,陈仪又把视若掌上明珠的干女儿王竞白许配给了汤恩伯。不仅如此,陈仪还和张治中一起向蒋介石力荐汤恩伯做旅长。

汤恩伯

几年的光景下来,汤恩伯从一个小小的兵痞子,平步青云,升到了将军的高位。日后的中原王,此时已经初具雏形。

汤恩伯的人生事业双双圆满,皆与陈仪密不可分。陈仪一生没有亲生子女,汤恩伯怀着知恩图报的心态敬奉陈仪。两人结交多年,情同父子。

陈仪执政福建多年以后,日本投降,台湾光复了。论到管理台湾的人选,蒋介石首先想到了陈仪。台湾被日本占领多年,受其各方面影响颇深,陈仪精通日语,对日本了解不浅。作为国民党内部少有的技术派官员,陈仪比那些穷兵黩武的将领们更注重于经济恢复和发展。更重要的是,陈仪颇有文人的傲骨,不贪财,不好色,不喜欢结党营私,这在当时的国民党内部堪称是一股清流。

在这样的背景下,1945年8月,陈仪走马上任台湾省行政长官兼警备总司令。地方大员,手握军权,足以见得蒋介石对陈仪的绝对信任。可是,后来的事实证明,让一个没有实际战斗经验的人集军政大权于一身,未必是明智之举。

陈仪执掌台湾仅仅16个月,就爆发了由专卖局执法人员和路边小贩的争斗为导火索的“二二八事件”。原本是现代社会里再平常不过的小事,竟持续发酵,迅速蔓延全岛。陈仪对当时岛内民生问题导致的社会危机估计不足,处置不当,皆因他对民意不了解,且拥兵自重,有恃无恐。

陈仪视察日月潭发电厂

陈仪误判了形势,企图用简单粗暴的方式处理他所理解的“外省暴民”。他一方面行权宜之计,向代表民意的处理委员会低头示好,另一方面暗暗请蒋介石武力增援。3月8日,国民党二十一师登陆基隆港,一场空前的惨剧拉开了帷幕。根据后来的台湾官方统计数据显示,平民死伤人数高达2.8万(不含军警死亡和失踪人员)。这一场发生于近代中国最大规模的平民暴动震惊了世界。

事后,面对血流成河,蒋介石总算是清醒过来了。他想要挽回影响,首要任务是找个替罪羊。于是,陈仪被搬出来当挡箭牌。1947年5月11日,被免职的陈仪铩羽而归,离台回到了上海家中。

是年,陈仪已经64岁,按照普通人的思维,这是可以告老还乡的年龄了。可是蒋介石虽然对陈仪的台湾经历心有不满,却依然没有想过放弃他,加上汤恩伯拍胸脯保荐,第二年,蒋介石任命陈仪出任家乡浙江省主席一职。

陈仪在杭州的住宅,现为 浙江省旅游局

陈仪到任不久,就收到了李济深的消息。作为民革元老,李济深和陈仪私交甚笃。陈仪到任浙江的时候,全国解放已经是箭在弦上,稍有见识的政治人物,都能够认清时局,懂得进退。陈仪是老练的政治家,饱经风雨,又怎会不明白国民党政权的奄奄一息呢?

只不过,蒋介石吸取台湾的教训,虽让陈仪主政浙江,却不给他兵权,把浙江的兵权交给了京沪杭警备总司令汤恩伯。此时,陈仪在李济深的牵引下,已秘密接触中共,准备要适当时候响应号召,起义投诚。

陈仪有了新出路,自然不能忘了他待如亲子的汤恩伯。1949年1月27日,陈仪派外甥丁名楠携带亲笔信函,赴上海拜会汤恩伯,力劝他开放长江渡口,迎接解放军过江。

陈仪信中写得比较隐晦,意思却很明白:他希望汤恩伯能配合他一道效仿傅作义,转而投向共产党阵营。

实话讲,这封信对汤恩伯也不是完全没有触动,据汤恩伯部下方治回忆“汤接此信,激动异常……彷徨焦灼,痛苦不安,而有难言之隐,不愿透漏……”

一边是情同父子,一边是党国重用,汤恩伯十分煎熬。他知道,此时的决定可能改变自己和陈仪的命运,甚至部分程度上改写历史,因此犹豫不决,难以做出决定。

那么汤恩伯又会做出怎样的决定呢?

1月30日,蒋介石收到了毛人凤转来的陈仪写给汤恩伯的信件照,拍照的不是别人,正是汤恩伯!

有图有真相!蒋介石又惊又怒,当即下令削去陈仪浙江省主席一职,并将他软禁在家中。

1949年5月30日,陈仪被押解至台湾。直到这里,他都没有意识到自己有一天会被蒋介石置于死地。汤恩伯也没这样想,他认为陈仪只是做错了一件事,承认错误也没什么大不了的。因此,从陈仪被软禁开始,汤恩伯一直想方设法让他恢复自由。

如果说一个人被内心的矛盾与挣扎所折磨是什么滋味,此时的汤恩伯肯定能说得涕泪横流。他一手把陈仪送进监狱,却又天真地想从蒋介石手里救他出来,甚至在探监时向陈仪许诺要为他养老送终。

此时陈仪又是怎么想呢?

老年的陈仪,心性有所转变,这个时候的他远不是那个指点江山、圆滑机灵的政坛才子了。即使失去自由,他也没觉得自己犯了什么大错。写给汤恩伯的信,他自认为措辞严谨,感情恳切,并无不妥,他不知道的是,这偏偏犯了蒋介石的大忌。

陈仪曾对来探望的养女表示:

“我这样做不是为自己,已经这样大年纪了,将来我不会出来做事。我对共产党的一套做法是不懂的,我只为江南千百万百姓免受灾难。北平的和平解放就是一个很好的例子,为了你们年轻一代,将来能过好日子。”

在战乱中崛起的陈仪,最终厌倦了战争,选择为万民谋和平福祉,由此,他的爱国之心,可见一斑。

可惜的是,他终究要为自己的所作所为承担责任。

蒋介石退守台湾后原本计划伺机“光复大陆”。可是,在台湾,蒋介石发现昔年“二二八事件”的余波并未平息。或者说,台湾本土居民把他和陈仪视为一丘之貉的罪魁祸首。

蒋介石想让陈仪出面认罪,可此时的陈仪却态度一贯强硬,不肯低头。权衡再三之后,蒋介石为择[zhái]清自己,顺应民意,终于决心拿陈仪顶罪。

与岛内普遍舆论导向不同的是,中国共产党根据陈仪在浙江期间曾经释放百余位爱国人士的积极表现,于1980年1月9日发文,追认陈仪为“为中国人民解放事业贡献出生命的爱国人士”。这是除了起义爱国将领之外,国民党高官获得的最高追认。不仅如此,陈仪留在大陆地区的亲属和秘书,都在新中国领导人的关怀和过问下,得到了善待。

陈仪如果泉下有知,也算略有安慰。