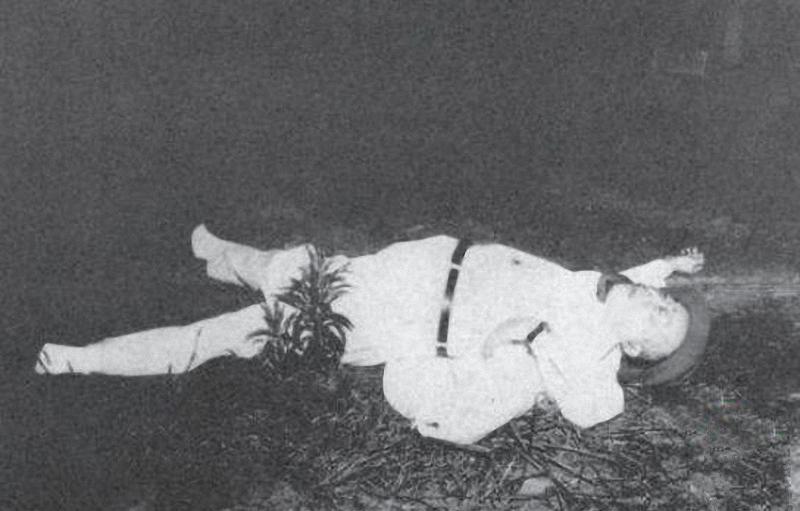

1950年6月18日淩晨,台北松山機場旁的馬場町刑場,一個年過六旬的老人隻說了一句:“向我的頭部開槍!”就轉過身去,再不言語。随後,幾聲清脆的槍聲打破黎明前的安甯,槍聲響過,老人應聲倒地。

第二天,台灣權威媒體刊發了這樣一條消息:逆賊陳儀因派遣親信,策動叛亂,依《(修正)懲治叛亂條例》判處死刑,執行槍決。

至此,這位前清遺老,前台灣最高行政長官和浙江省主席,被自己的校友殺害,長眠于寶島。

陳儀,字公洽,号退素,1883年出生于浙江紹興。陳儀幼時勤勉好學,熟讀四書五經,寫得一手好字。家境不俗的陳儀從小被父母寄予厚望,19歲去往日本鍍金。在日本士官學校,陳儀結識了同樣來自于國内的同鄉學長蔣瑞元,也就是後來的蔣介石。

回國後,陳儀參加了北伐戰争,再次見到了同鄉校友蔣介石,彼時,蔣已貴為軍長。陳儀和蔣介石的這一次重逢,屬于雙向奔赴。

怎麼講?陳儀一生幾易其主,他一直要找一個有實力、有勢力、有抱負的金主;對蔣介石而言,陳儀流利的日語和與日本千絲萬縷的聯系,正是他所看重和希望加以利用的。

兩人一拍即合,大有相見恨晚的感覺。從1927年7月開始,陳儀以蔣介石軍事顧問的身份不離左右,直到1934年1月,奉調任福建省主席。按照慣例,蔣介石對于親信,經常會委以一省主席的重任。相比程潛、盧漢以赫赫戰功才被委任省主席,陳儀的福建省主席一職來得實在容易了些。

要寫陳儀,有一個人不得不提,他就是湯恩伯。

陳儀調任福建時,湯恩伯正在蔣介石指揮下南征北戰。陳儀對湯恩伯知遇至深,說有再生之恩都不為過。

湯恩伯1926年畢業于日本士官學校,是陳儀的小校友,隻不過,如果不是當年陳儀的慷慨解囊,湯恩伯最終也隻能做一個無能的田間糙漢。

1924年,陳儀以浙軍第一師師長的身份保薦湯恩伯赴日學習,并且每月贈予50大洋給湯做生活費,替他免除後顧之憂。這樣的善舉,一直持續到湯恩伯1926年回國。後來,陳儀又把視若掌上明珠的幹女兒王競白許配給了湯恩伯。不僅如此,陳儀還和張治中一起向蔣介石力薦湯恩伯做旅長。

湯恩伯

幾年的光景下來,湯恩伯從一個小小的兵痞子,平步青雲,升到了将軍的高位。日後的中原王,此時已經初具雛形。

湯恩伯的人生事業雙雙圓滿,皆與陳儀密不可分。陳儀一生沒有親生子女,湯恩伯懷着知恩圖報的心态敬奉陳儀。兩人結交多年,情同父子。

陳儀執政福建多年以後,日本投降,台灣光複了。論到管理台灣的人選,蔣介石首先想到了陳儀。台灣被日本占領多年,受其各方面影響頗深,陳儀精通日語,對日本了解不淺。作為國民黨内部少有的技術派官員,陳儀比那些窮兵黩武的将領們更注重于經濟恢複和發展。更重要的是,陳儀頗有文人的傲骨,不貪财,不好色,不喜歡結黨營私,這在當時的國民黨内部堪稱是一股清流。

在這樣的背景下,1945年8月,陳儀走馬上任台灣省行政長官兼警備總司令。地方大員,手握軍權,足以見得蔣介石對陳儀的絕對信任。可是,後來的事實證明,讓一個沒有實際戰鬥經驗的人集軍政大權于一身,未必是明智之舉。

陳儀執掌台灣僅僅16個月,就爆發了由專賣局執法人員和路邊小販的争鬥為導火索的“二二八事件”。原本是現代社會裡再平常不過的小事,竟持續發酵,迅速蔓延全島。陳儀對當時島内民生問題導緻的社會危機估計不足,處置不當,皆因他對民意不了解,且擁兵自重,有恃無恐。

陳儀視察日月潭發電廠

陳儀誤判了形勢,企圖用簡單粗暴的方式處理他所了解的“外省暴民”。他一方面行權宜之計,向代表民意的處理委員會低頭示好,另一方面暗暗請蔣介石武力增援。3月8日,國民黨二十一師登陸基隆港,一場空前的慘劇拉開了帷幕。根據後來的台灣官方統計資料顯示,平民死傷人數高達2.8萬(不含軍警死亡和失蹤人員)。這一場發生于近代中國最大規模的平民暴動震驚了世界。

事後,面對血流成河,蔣介石總算是清醒過來了。他想要挽回影響,首要任務是找個替罪羊。于是,陳儀被搬出來當擋箭牌。1947年5月11日,被免職的陳儀铩羽而歸,離台回到了上海家中。

是年,陳儀已經64歲,按照普通人的思維,這是可以告老還鄉的年齡了。可是蔣介石雖然對陳儀的台灣經曆心有不滿,卻依然沒有想過放棄他,加上湯恩伯拍胸脯保薦,第二年,蔣介石任命陳儀出任家鄉浙江省主席一職。

陳儀在杭州的住宅,現為 浙江省旅遊局

陳儀到任不久,就收到了李濟深的消息。作為民革元老,李濟深和陳儀私交甚笃。陳儀到任浙江的時候,全國解放已經是箭在弦上,稍有見識的政治人物,都能夠認清時局,懂得進退。陳儀是老練的政治家,飽經風雨,又怎會不明白國民黨政權的奄奄一息呢?

隻不過,蔣介石吸取台灣的教訓,雖讓陳儀主政浙江,卻不給他兵權,把浙江的兵權交給了京滬杭警備總司令湯恩伯。此時,陳儀在李濟深的牽引下,已秘密接觸中共,準備要适當時候響應号召,起義投誠。

陳儀有了新出路,自然不能忘了他待如親子的湯恩伯。1949年1月27日,陳儀派外甥丁名楠攜帶親筆信函,赴上海拜會湯恩伯,力勸他開放長江渡口,迎接解放軍過江。

陳儀信中寫得比較隐晦,意思卻很明白:他希望湯恩伯能配合他一道效仿傅作義,轉而投向共産黨陣營。

實話講,這封信對湯恩伯也不是完全沒有觸動,據湯恩伯部下方治回憶“湯接此信,激動異常……彷徨焦灼,痛苦不安,而有難言之隐,不願透漏……”

一邊是情同父子,一邊是黨國重用,湯恩伯十分煎熬。他知道,此時的決定可能改變自己和陳儀的命運,甚至部分程度上改寫曆史,是以猶豫不決,難以做出決定。

那麼湯恩伯又會做出怎樣的決定呢?

1月30日,蔣介石收到了毛人鳳轉來的陳儀寫給湯恩伯的信件照,拍照的不是别人,正是湯恩伯!

有圖有真相!蔣介石又驚又怒,當即下令削去陳儀浙江省主席一職,并将他軟禁在家中。

1949年5月30日,陳儀被押解至台灣。直到這裡,他都沒有意識到自己有一天會被蔣介石置于死地。湯恩伯也沒這樣想,他認為陳儀隻是做錯了一件事,承認錯誤也沒什麼大不了的。是以,從陳儀被軟禁開始,湯恩伯一直想方設法讓他恢複自由。

如果說一個人被内心的沖突與掙紮所折磨是什麼滋味,此時的湯恩伯肯定能說得涕淚橫流。他一手把陳儀送進監獄,卻又天真地想從蔣介石手裡救他出來,甚至在探監時向陳儀許諾要為他養老送終。

此時陳儀又是怎麼想呢?

老年的陳儀,心性有所轉變,這個時候的他遠不是那個指點江山、圓滑機靈的政壇才子了。即使失去自由,他也沒覺得自己犯了什麼大錯。寫給湯恩伯的信,他自認為措辭嚴謹,感情懇切,并無不妥,他不知道的是,這偏偏犯了蔣介石的大忌。

陳儀曾對來探望的養女表示:

“我這樣做不是為自己,已經這樣大年紀了,将來我不會出來做事。我對共産黨的一套做法是不懂的,我隻為江南千百萬百姓免受災難。北平的和平解放就是一個很好的例子,為了你們年輕一代,将來能過好日子。”

在戰亂中崛起的陳儀,最終厭倦了戰争,選擇為萬民謀和平福祉,由此,他的愛國之心,可見一斑。

可惜的是,他終究要為自己的所作所為承擔責任。

蔣介石退守台灣後原本計劃伺機“光複大陸”。可是,在台灣,蔣介石發現昔年“二二八事件”的餘波并未平息。或者說,台灣本土居民把他和陳儀視為一丘之貉的罪魁禍首。

蔣介石想讓陳儀出面認罪,可此時的陳儀卻态度一貫強硬,不肯低頭。權衡再三之後,蔣介石為擇[zhái]清自己,順應民意,終于決心拿陳儀頂罪。

與島内普遍輿論導向不同的是,中國共産黨根據陳儀在浙江期間曾經釋放百餘位愛國人士的積極表現,于1980年1月9日發文,追認陳儀為“為中國人民解放事業貢獻出生命的愛國人士”。這是除了起義愛國将領之外,國民黨高官獲得的最高追認。不僅如此,陳儀留在大陸地區的親屬和秘書,都在新中國上司人的關懷和過問下,得到了善待。

陳儀如果泉下有知,也算略有安慰。