话说汴京派出的密探回来禀报,说北汉主已命赵遂为元帅,带兵五万,向山后代州去了。宋太宗道:“灭汉收杨,在此一举。”即封郭进为石岭关都部署,领兵三万,前往代州北面的白马岭截击辽兵,以便杨令公专门对付汉兵。又亲统大军二十万,战将数十员,以八贤王伴驾,潘仁美为北路都招讨使,呼延赞为先锋,由汴梁出发。

宋太宗此次出兵突然,北汉毫无知觉;况且北汉主被宋朝的离间计搞得昏头昏脑,一心要剿灭杨家将,弄得内部混乱,关卡空虚。所以宋军长驱直入,如入无人之境,不日已到太原城下,将城池围得水泄不通。

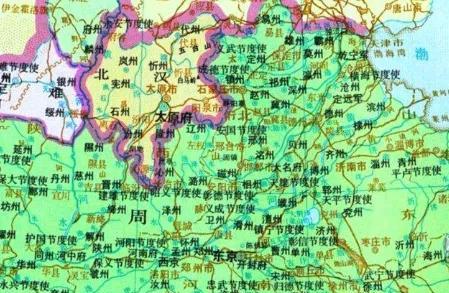

五代十国北汉

北汉主听说宋军围了城池,急忙带了文武百官,到城楼观看。但见旌旗招展,剑戟如林,号令严明,军伍整齐。惊得他慌作一团,不知如何是好,急忙带领文武各官,回到宫殿。那些文臣武将们,平日里你夸文能安邦,他夸武能定乱,到此时却都惊恐万状,束手无策。惟独丁贵异常镇定,上前奏道:“陛下,事到如今,慌也无用。生死存亡,在此一战。战而幸胜,谢天谢地;战而不胜,有死而已!如若不战,则死路一条。大丈夫生当天地之间,生而何欢,死而何憾!乞陛下允臣开城出战,与宋兵一决雌雄。”北汉主听罢,略略镇定,流着泪道:“患难当头,方见忠臣。爱卿之心,实为可敬!孤封你为护城大都督,总理三军;并赐你尚方宝剑一把,如有不听号令者,不必奏闻,自行处治。”说罢,将尚方宝剑赐给了丁贵。丁贵谢恩而出,选兵点将去了。

次日,丁贵披挂整齐,来到教场,登上点将台,把尚方宝剑放在桌上,说道:“众将听令:马峰、李恽领兵一万,去北门把守;郭万超、刘续领兵一万,去东门把守;范超、刘继文领兵一万,去西门把守。宋兵如若攻城,多用弓箭、灰瓶、炮石。不得本帅将令,不许开城出战,违令者斩!“各将得令而去。丁贵拨出一支令箭,交给张明道:“命你为先锋官,随我一同领兵二万,由南门杀出,与宋兵交战。”说罢,跨上战马,带领张明和二万人马,来到护城河前,列开阵势。宋太宗见汉兵出城,也摆开阵势迎战。

丁贵往对面阵上一看,只见当中一人,头戴黄金冠,身穿滚龙袍,坐下道遥马,头顶绣龙伞,知道这就是宋太宗了。

两边各列数十员大将,个个威风凛凛,人人杀气腾腾。丁贵暗暗吃惊,只得高声叫道:“我主谨守本土,从未出境侵犯,为何屡次发兵,大动干戈?”宋太宗道:“炎黄子孙,本为一家;中华国土,自当一统。

你主不知天高地厚,窃据一方,称孤道寡,已经上逆天理,下悖人心;且又搜刮民脂民膏,去填大辽欲壑,厚颜无耻,莫此为甚。寡人以顺讨逆,上应天理,下合人心。你主若识时务,便当举城投降,尚不失封官拜爵,富贵荣华;如若执迷不悟,朕必踏平此城,那时悔之晚矣!”丁贵听了大怒,反唇相讥道:“常言说得好:‘皇帝轮流转,明年到我家。’难道这皇帝就只许你赵家做,不许别姓做吗?况且我主乃汉高祖之后,守此一方之土,名正言顺。不比你赵家为臣不忠,欺人孤儿寡妇,窃夺天位。我主不来问你,你倒来责骂我主,羞也不羞?”

俗话说:“秃子怕说光,疯子怕听响。”由于赵家是通过政变而窃取天下的,所以最怕人提起为臣不忠、叛主自立的事。因此宋太宗勃然大怒,叫道:“哪个出战?将此贼给朕活捉来,朕要把他千刀万剐!”呼延赞应声而出。宋太宗的这句话,反倒救了丁贵,因为要一个死丁贵容易,要一个活丁贵却难。

丁贵即命张明迎战。呼延赞和张明各不打话,交马便打。张明手使长枪,呼延赞手抡钢鞭。战不到五合,张明被呼延赞一鞭打下马来,鸣呼哀哉。丁贵见呼延赞如此厉害,抖擞精神,亲自出战。呼延赞也不回阵,回马与丁贵交战。一个是初遇两军大战,一心要显本领;一个是身负满城安危,决意背城一战。一个猛如下山虎,一个狠如出水龙。两个一来一往,杀得难解难分,战有三十个回合,不分胜败。不过再战下去,便见高低了:呼延赞是愈战愈猛,丁贵却越战越弱。战到四十个回合,那丁贵只有招架之力,再无还手之功了,若不是宋太宗要活提他,呼延赞早把他打死了。丁贵明知难以取胜,单等与呼延赞错马之后,再不回头,策马望南城门跑去。守门兵士见了,急忙放下吊桥,开了城门,放他进去。手下二万人马也都争先恐后向城门拥去。宋太宗把鞭梢向前一指,数万人马一拥向前,追杀汉兵。那吊桥只有一座,城门只有一个,二万人马一时怎能进得城去。况且又怕宋兵抢进城门,所以只放进几千人马,守门兵士便把吊桥扯起,将城门关闭。不得进城的一万多汉兵,或投降,或战死,还有许多掉进护城河里淹死了。

丁贵去见北汉主,哭奏道:“宋将骁勇,难以取胜,张明战死,折兵万余。乞陛下治臣之罪。”北汉主道:“胜败乃兵家常事,况且敌众我寡,敌强我弱,不足为怪。如今兵临城下,正宜君臣合力,共御强敌,岂可因一战之败,便杀大将?”此时北汉主只怕臣僚不肯保他,甚至投降宋朝,将他出卖;丁贵虽然出战失利,但忠心耿耿,因而尽拣好听的说。丁贵又奏道:“宋朝地广人众,兵力强大;我朝地狭民寡,兵力薄弱。以往数次大败宋兵,皆为杨家之功。如今杨家既叛,如失长城,我朝危如累卵。好在太原城池坚固,易守难攻;城中人马将近十万,且粮草兵器也可支持半载。宋军远道而来,粮饷困难,意在速战。倘若我朝将士齐心,坚守城池,拖到夏秋雨季,则宋军不战而退。为保险起见,可派人杀出重围,一面调取赵遂赴援,一面向辽国求救。若两路救兵都到,则可对宋兵形成里外夹击之势,可望减轻宋兵对太原城的攻势。非如此则太原难以保全,大难也难以幸免。乞陛下定夺。”北汉主此时章法已乱,各臣僚也都吓破了胆,更无一计一策可献,只得听从丁贵的主意。然而宋太宗早防到了这一着,日夜派兵巡逻,多设关卡,检查严密,结果,太原派去求救的人无一漏网,都做了宋兵的俘虏。

宋太宗见一连三天,汉兵不出城交战,便每天派将士到城下叫战,或用诏书招降,都毫不见效。宋太宗大怒,命全军将士一齐攻城。城上箭射如雨,灰瓶、炮石齐下,死伤惨重。呼延赞最为勇敢,几次爬上城堞,都被灰瓶、炮石打了下来,身上多处受伤。

一日,八贤王向宋太宗奏道:“太原城完固,天下闻名,一味硬攻,徒伤将士。臣昨夜忽得一计,也许多少有用。”太宗道:“皇侄快快讲来。”八贤王如此这般地说了一遍。宋太宗大喜,立即下令照计而行。

城外的宋兵按照八贤王的计策,围城筑起了数百个土台。一天夜里,浓雾遮天,星月无光,伸手不辨五指。到了三更天,忽听号炮三声,鼓声咚咚,喊声震天,数百个土台上的宋兵一齐向城头上放箭。守城汉兵在半睡半醒之中,以为宋兵趁雾攻城,立即放箭还击,并把灰瓶、炮石,一古脑儿往城下扔去。那射箭的宋兵射了一阵,引得汉兵上了钩,那箭也就射得稀稀落落,停半天放一支,好叫汉兵知道他们还在放箭。汉兵哪里晓得是计,只管嗖嗖放箭,忙忙扔那灰瓶、炮石。等到天光将亮,只听嘡嘡嘡一片铜锣声,顿时宋兵也不喊了,鼓也不响了,箭也不射了。汉兵还以为打退了宋兵的一次攻城哩。

这一夜虽然消耗了汉兵的无数箭支和灰瓶怕石不过计箭不可以重复,重复则易被对方识破,况且大雾也不是天天有的。因此到了第二天,宋兵就改为白天从土台上放箭了。城墙上的汉兵自然也不肯示弱,也一齐向土台上射箭。以至于两边万弩齐发,好不壮观。不过好生作怪:汉兵射箭又多又猛,宋兵射箭稀稀落落;汉兵的箭能射到土台之上,宋兵的箭却落在了城墙之下;而且汉兵的箭似乎射得很准,以致土台上的宋兵死了一批又一批,换了一班又一班。

原来这也是八贤王的计策。宋兵射箭只不过是虚张声势,以引诱汉兵放箭,所以放得少。宋兵的箭射不到城头上去,并不是宋兵力薄弓小,而是不让汉兵捡了他们的箭去,所以故意弓拉半弦,让箭落到城墙之下。至于宋兵一批批地“伤亡”,那更是装相,无非是哄得汉兵放箭罢了。那汉兵果然得意洋洋,以为宋兵箭法不济,自己箭法如神,拼命射来。一连三天,都是如此。

到了第四天,汉兵放出的箭明显减少,越到后来越是稀稀落落。宋太宗一看,知道城里的箭已经不多了。于是下令把将士分为两拨:一拨在土台上向城墙上射箭,作为掩护;一拨架起高梯,猛烈攻城。然而太原城墙格外高大坚固,还是未能成功。

这天夜里,八贤王闷坐帐中,想道:“太原的城墙虽然高大坚固,但终究可以攻破。不过如此硬攻,将士伤亡势必惨重;况且城破之后,将士为了报复,必然大肆杀戮,满城无辜百姓未免遭殃。不如奉劝皇叔再写招降书一道,劝汉主刘继元投降,若能成功,可救数万性命。不过倘若刘继元不降,又当如何是好?”苦苦思索,叫声:“有了。”原来他想到,凡有护城河,必有水道与城内相通。若选十名善水武士,趁夜由水道偷偷进去,将城门打开,吊桥放下,大军便可一

拥而入。如此则至少可以减少将士的伤亡。次日,八贤王命侍卫亲兵去查水道。亲兵去不多时,探明了水道在南城门之下,回来禀报。八贤王便去见宋太宗,将自己的两个计策说了一遍。宋太宗以为可行,当即亲写招降书一道,命人绑在箭头之上,射入城内。又把在押的几个北汉求救信使一齐在城下斩首,让城上看个清清楚楚。

汉兵拾得招降书,一级级转给了北汉主,并报告求救信使皆被斩首。北汉主看了招降书,暗想道:“兵器将尽,将士离心,外援又成画饼,实在难以长期坚守。一旦城破被俘,后果不堪设想。罢了,不如奉表请降,虽不能再南面为尊,兴许倒可以上保父母,下保妻子,中保我半世富贵。”想罢,流着眼泪,亲写降书一道,派客省使李勋出城请降。宋太宗大喜,重重赏了李勋。又写回诏一道,派通事舍人薛文举随李勋进城去见刘继元。刘继元这才放心。

宋大宗随之带兵进城,大设宴席于城台之上,与众将庆贺胜利。刘继元带领满朝臣僚,一律白衣白帽,自己捆绑,一齐来到台下请罪。宋太宗命解开绑绳,并赦他君臣无罪,各回府第待命。却说牛思进与呼延赞回奏太宗:“杨家父子,随后率众来降。”太宗对八王道:“既杨继业将来,卿率群臣在中路迎之。”八王领旨,忽报北地旌旗蔽日,尘土遮天,想必杨家军马来到。不多时,前哨报入杨令公军中,道知天朝官员驿前迎候。

八王当先施礼道:“奉主公宋君之命,因为令公远涉风尘,特命众臣在中途迎候。”令公初到,未知是谁,呼延赞恐其失礼,乃近前对令公道:“此是八王。”令公大惊,便拜伏于路旁。八王连忙扶起,与令公一起人屋。杨家军马驻扎在驿外,住了一宿。次日,八王与令公并马而行,前到宋营。八王引令公朝见。太宗深加慰劳,授杨继业边镇团练使之职,统率所部,等候班师回京,再议升迁。

大军一路前行,不日归到汴京。次日便降旨:封杨继业为代州刺史兼兵马元帅之职,其长子以下,俱封代州团练使。居住于金水河边无候宅,赏赐甚厚。群臣奏以杨继业未立大功,封赐过重。帝道:“朕以信义处人,岂可有失于臣下?”杨继业上表辞其众子之职。太宗准其所请,杨继业谢恩而退。是时边警暂息,烽火不闻。太宗日与群臣在宫中,讲论治道,计议藩镇将帅,或升或调,皆得其宜。