話說汴京派出的密探回來禀報,說北漢主已命趙遂為元帥,帶兵五萬,向山後代州去了。宋太宗道:“滅漢收楊,在此一舉。”即封郭進為石嶺關都部署,領兵三萬,前往代州北面的白馬嶺截擊遼兵,以便楊令公專門對付漢兵。又親統大軍二十萬,戰将數十員,以八賢王伴駕,潘仁美為北路都招讨使,呼延贊為先鋒,由汴梁出發。

宋太宗此次出兵突然,北漢毫無知覺;況且北漢主被宋朝的離間計搞得昏頭昏腦,一心要剿滅楊家将,弄得内部混亂,關卡空虛。是以宋軍長驅直入,如入無人之境,不日已到太原城下,将城池圍得水洩不通。

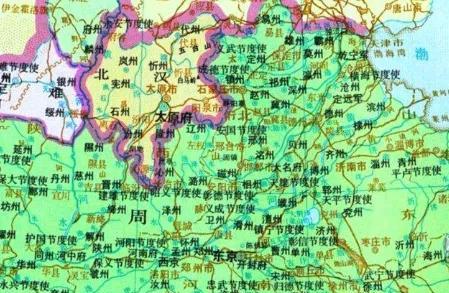

五代十國北漢

北漢主聽說宋軍圍了城池,急忙帶了文武百官,到城樓觀看。但見旌旗招展,劍戟如林,号令嚴明,軍伍整齊。驚得他慌作一團,不知如何是好,急忙帶領文武各官,回到宮殿。那些文臣武将們,平日裡你誇文能安邦,他誇武能定亂,到此時卻都驚恐萬狀,束手無策。惟獨丁貴異常鎮定,上前奏道:“陛下,事到如今,慌也無用。生死存亡,在此一戰。戰而幸勝,謝天謝地;戰而不勝,有死而已!如若不戰,則死路一條。大丈夫生當天地之間,生而何歡,死而何憾!乞陛下允臣開城出戰,與宋兵一決雌雄。”北漢主聽罷,略略鎮定,流着淚道:“患難當頭,方見忠臣。愛卿之心,實為可敬!孤封你為護城大都督,總理三軍;并賜你尚方寶劍一把,如有不聽号令者,不必奏聞,自行處治。”說罷,将尚方寶劍賜給了丁貴。丁貴謝恩而出,選兵點将去了。

次日,丁貴披挂整齊,來到教場,登上點将台,把尚方寶劍放在桌上,說道:“衆将聽令:馬峰、李恽領兵一萬,去北門把守;郭萬超、劉續領兵一萬,去東門把守;範超、劉繼文領兵一萬,去西門把守。宋兵如若攻城,多用弓箭、灰瓶、炮石。不得本帥将令,不許開城出戰,違令者斬!“各将得令而去。丁貴撥出一支令箭,交給張明道:“命你為先鋒官,随我一同領兵二萬,由南門殺出,與宋兵交戰。”說罷,跨上戰馬,帶領張明和二萬人馬,來到護城河前,列開陣勢。宋太宗見漢兵出城,也擺開陣勢迎戰。

丁貴往對面陣上一看,隻見當中一人,頭戴黃金冠,身穿滾龍袍,坐下道遙馬,頭頂繡龍傘,知道這就是宋太宗了。

兩邊各列數十員大将,個個威風凜凜,人人殺氣騰騰。丁貴暗暗吃驚,隻得高聲叫道:“我主謹守本土,從未出境侵犯,為何屢次發兵,大動幹戈?”宋太宗道:“炎黃子孫,本為一家;中華國土,自當一統。

你主不知天高地厚,竊據一方,稱孤道寡,已經上逆天理,下悖人心;且又搜刮民脂民膏,去填大遼欲壑,厚顔無恥,莫此為甚。寡人以順讨逆,上應天理,下合人心。你主若識時務,便當舉城投降,尚不失封官拜爵,富貴榮華;如若執迷不悟,朕必踏平此城,那時悔之晚矣!”丁貴聽了大怒,反唇相譏道:“常言說得好:‘皇帝輪流轉,明年到我家。’難道這皇帝就隻許你趙家做,不許别姓做嗎?況且我主乃漢高祖之後,守此一方之土,名正言順。不比你趙家為臣不忠,欺人孤兒寡婦,竊奪天位。我主不來問你,你倒來責罵我主,羞也不羞?”

俗話說:“秃子怕說光,瘋子怕聽響。”由于趙家是通過政變而竊取天下的,是以最怕人提起為臣不忠、叛主自立的事。是以宋太宗勃然大怒,叫道:“哪個出戰?将此賊給朕活捉來,朕要把他千刀萬剮!”呼延贊應聲而出。宋太宗的這句話,反倒救了丁貴,因為要一個死丁貴容易,要一個活丁貴卻難。

丁貴即命張明迎戰。呼延贊和張明各不打話,交馬便打。張明手使長槍,呼延贊手掄鋼鞭。戰不到五合,張明被呼延贊一鞭打下馬來,鳴呼哀哉。丁貴見呼延贊如此厲害,抖擻精神,親自出戰。呼延贊也不回陣,回馬與丁貴交戰。一個是初遇兩軍大戰,一心要顯本領;一個是身負滿城安危,決意背城一戰。一個猛如下山虎,一個狠如出水龍。兩個一來一往,殺得難解難分,戰有三十個回合,不分勝敗。不過再戰下去,便見高低了:呼延贊是愈戰愈猛,丁貴卻越戰越弱。戰到四十個回合,那丁貴隻有招架之力,再無還手之功了,若不是宋太宗要活提他,呼延贊早把他打死了。丁貴明知難以取勝,單等與呼延贊錯馬之後,再不回頭,策馬望南城門跑去。守門兵士見了,急忙放下吊橋,開了城門,放他進去。手下二萬人馬也都争先恐後向城門擁去。宋太宗把鞭梢向前一指,數萬人馬一擁向前,追殺漢兵。那吊橋隻有一座,城門隻有一個,二萬人馬一時怎能進得城去。況且又怕宋兵搶進城門,是以隻放進幾千人馬,守門兵士便把吊橋扯起,将城門關閉。不得進城的一萬多漢兵,或投降,或戰死,還有許多掉進護城河裡淹死了。

丁貴去見北漢主,哭奏道:“宋将骁勇,難以取勝,張明戰死,折兵萬餘。乞陛下治臣之罪。”北漢主道:“勝敗乃兵家常事,況且敵衆我寡,敵強我弱,不足為怪。如今兵臨城下,正宜君臣合力,共禦強敵,豈可因一戰之敗,便殺大将?”此時北漢主隻怕臣僚不肯保他,甚至投降宋朝,将他出賣;丁貴雖然出戰失利,但忠心耿耿,因而盡揀好聽的說。丁貴又奏道:“宋朝地廣人衆,兵力強大;我朝地狹民寡,兵力薄弱。以往數次大敗宋兵,皆為楊家之功。如今楊家既叛,如失長城,我朝危如累卵。好在太原城池堅固,易守難攻;城中人馬将近十萬,且糧草兵器也可支援半載。宋軍遠道而來,糧饷困難,意在速戰。倘若我朝将士齊心,堅守城池,拖到夏秋雨季,則宋軍不戰而退。為保險起見,可派人殺出重圍,一面調取趙遂赴援,一面向遼國求救。若兩路救兵都到,則可對宋兵形成裡外夾擊之勢,可望減輕宋兵對太原城的攻勢。非如此則太原難以保全,大難也難以幸免。乞陛下定奪。”北漢主此時章法已亂,各臣僚也都吓破了膽,更無一計一策可獻,隻得聽從丁貴的主意。然而宋太宗早防到了這一着,日夜派兵巡邏,多設關卡,檢查嚴密,結果,太原派去求救的人無一漏網,都做了宋兵的俘虜。

宋太宗見一連三天,漢兵不出城交戰,便每天派将士到城下叫戰,或用诏書招降,都毫不見效。宋太宗大怒,命全軍将士一齊攻城。城上箭射如雨,灰瓶、炮石齊下,死傷慘重。呼延贊最為勇敢,幾次爬上城堞,都被灰瓶、炮石打了下來,身上多處受傷。

一日,八賢王向宋太宗奏道:“太原城完固,天下聞名,一味硬攻,徒傷将士。臣昨夜忽得一計,也許多少有用。”太宗道:“皇侄快快講來。”八賢王如此這般地說了一遍。宋太宗大喜,立即下令照計而行。

城外的宋兵按照八賢王的計策,圍城築起了數百個土台。一天夜裡,濃霧遮天,星月無光,伸手不辨五指。到了三更天,忽聽号炮三聲,鼓聲咚咚,喊聲震天,數百個土台上的宋兵一齊向城頭上放箭。守城漢兵在半睡半醒之中,以為宋兵趁霧攻城,立即放箭還擊,并把灰瓶、炮石,一古腦兒往城下扔去。那射箭的宋兵射了一陣,引得漢兵上了鈎,那箭也就射得稀稀落落,停半天放一支,好叫漢兵知道他們還在放箭。漢兵哪裡曉得是計,隻管嗖嗖放箭,忙忙扔那灰瓶、炮石。等到天光将亮,隻聽嘡嘡嘡一片銅鑼聲,頓時宋兵也不喊了,鼓也不響了,箭也不射了。漢兵還以為打退了宋兵的一次攻城哩。

這一夜雖然消耗了漢兵的無數箭支和灰瓶怕石不過計箭不可以重複,重複則易被對方識破,況且大霧也不是天天有的。是以到了第二天,宋兵就改為白天從土台上放箭了。城牆上的漢兵自然也不肯示弱,也一齊向土台上射箭。以至于兩邊萬弩齊發,好不壯觀。不過好生作怪:漢兵射箭又多又猛,宋兵射箭稀稀落落;漢兵的箭能射到土台之上,宋兵的箭卻落在了城牆之下;而且漢兵的箭似乎射得很準,以緻土台上的宋兵死了一批又一批,換了一班又一班。

原來這也是八賢王的計策。宋兵射箭隻不過是虛張聲勢,以引誘漢兵放箭,是以放得少。宋兵的箭射不到城頭上去,并不是宋兵力薄弓小,而是不讓漢兵撿了他們的箭去,是以故意弓拉半弦,讓箭落到城牆之下。至于宋兵一批批地“傷亡”,那更是裝相,無非是哄得漢兵放箭罷了。那漢兵果然得意洋洋,以為宋兵箭法不濟,自己箭法如神,拼命射來。一連三天,都是如此。

到了第四天,漢兵放出的箭明顯減少,越到後來越是稀稀落落。宋太宗一看,知道城裡的箭已經不多了。于是下令把将士分為兩撥:一撥在土台上向城牆上射箭,作為掩護;一撥架起高梯,猛烈攻城。然而太原城牆格外高大堅固,還是未能成功。

這天夜裡,八賢王悶坐帳中,想道:“太原的城牆雖然高大堅固,但終究可以攻破。不過如此硬攻,将士傷亡勢必慘重;況且城破之後,将士為了報複,必然大肆殺戮,滿城無辜百姓未免遭殃。不如奉勸皇叔再寫招降書一道,勸漢主劉繼元投降,若能成功,可救數萬性命。不過倘若劉繼元不降,又當如何是好?”苦苦思索,叫聲:“有了。”原來他想到,凡有護城河,必有水道與城内相通。若選十名善水武士,趁夜由水道偷偷進去,将城門打開,吊橋放下,大軍便可一

擁而入。如此則至少可以減少将士的傷亡。次日,八賢王命侍衛親兵去查水道。親兵去不多時,探明了水道在南城門之下,回來禀報。八賢王便去見宋太宗,将自己的兩個計策說了一遍。宋太宗以為可行,當即親寫招降書一道,命人綁在箭頭之上,射入城内。又把在押的幾個北漢求救信使一齊在城下斬首,讓城上看個清清楚楚。

漢兵拾得招降書,一級級轉給了北漢主,并報告求救信使皆被斬首。北漢主看了招降書,暗想道:“兵器将盡,将士離心,外援又成畫餅,實在難以長期堅守。一旦城破被俘,後果不堪設想。罷了,不如奉表請降,雖不能再南面為尊,興許倒可以上保父母,下保妻子,中保我半世富貴。”想罷,流着眼淚,親寫降書一道,派客省使李勳出城請降。宋太宗大喜,重重賞了李勳。又寫回诏一道,派通事舍人薛文舉随李勳進城去見劉繼元。劉繼元這才放心。

宋大宗随之帶兵進城,大設宴席于城台之上,與衆将慶賀勝利。劉繼元帶領滿朝臣僚,一律白衣白帽,自己捆綁,一齊來到台下請罪。宋太宗命解開綁繩,并赦他君臣無罪,各回府第待命。卻說牛思進與呼延贊回奏太宗:“楊家父子,随後率衆來降。”太宗對八王道:“既楊繼業将來,卿率群臣在中路迎之。”八王領旨,忽報北地旌旗蔽日,塵土遮天,想必楊家軍馬來到。不多時,前哨報入楊令公軍中,道知天朝官員驿前迎候。

八王當先施禮道:“奉主公宋君之命,因為令公遠涉風塵,特命衆臣在中途迎候。”令公初到,未知是誰,呼延贊恐其失禮,乃近前對令公道:“此是八王。”令公大驚,便拜伏于路旁。八王連忙扶起,與令公一起人屋。楊家軍馬駐紮在驿外,住了一宿。次日,八王與令公并馬而行,前到宋營。八王引令公朝見。太宗深加慰勞,授楊繼業邊鎮團練使之職,統率所部,等候班師回京,再議升遷。

大軍一路前行,不日歸到汴京。次日便降旨:封楊繼業為代州刺史兼兵馬元帥之職,其長子以下,俱封代州團練使。居住于金水河邊無候宅,賞賜甚厚。群臣奏以楊繼業未立大功,封賜過重。帝道:“朕以信義處人,豈可有失于臣下?”楊繼業上表辭其衆子之職。太宗準其所請,楊繼業謝恩而退。是時邊警暫息,烽火不聞。太宗日與群臣在宮中,講論治道,計議藩鎮将帥,或升或調,皆得其宜。