关于中国水墨未来的可能性,首先要回到20世纪的水墨现代性历程。20世纪水墨主要是一个有关中国画的改造或者水墨的现代主义实践,从中国自身的艺术史视野看,20世纪水墨的实践更适合放在“近代性”的概念之下进行讨论。

这不仅是为了重新定义水墨的现代性与西方现代主义的关系,另一个审视则是水墨画作为一个独立的语言体系,如何重新评价从17世纪开始的“近代性”或者“晚明性”,即八大、石涛、徐渭、龚贤等人在晚明创造的近似于现代形式的惊人革新。

在开始这一讨论之前,首先要讨论20世纪初水墨如何从宋元之后的“文人画”或“南画”,被定义为“新国画”。关于水墨如何被定义为“国画”,其类似于中国的经学如何在19世纪末被定义为“国学”。晚清以后,经学向国学的转型,或者如何切分经学与国学的界定,基本上类似于南画向国画的转型。从汉代的“五经博士”到清代中期的乾嘉学派,为中国传统的“经学”时期,但从罗振玉、王国维到胡适、冯友兰,吸收了西方的考古学、唯物史观以及哲学史范畴的方法,去研究和阐释中国的经学,此吸收西法的经学,就正式可界定为“国学”。经学与国学的区分,在于看是否吸收了西方的方法论,即王国维、罗振玉借助考古学方法对甲骨文的研究,胡适、冯友兰使用哲学史的范畴阐释中国的思想史,这是新国学的开始。

同理,宋元之后的“南画”或文人画与之后被高奇峰、徐悲鸿称为“新国画”的区分,在于看是否水墨吸收了西画的方法,凡吸收了西画方法,则属于“国画”范畴。从这一视角看,“国画”一词的出现,代表了20世纪水墨的现代性进程。这一进程可以分两个阶段,首先是从徐悲鸿的写实主义改造到林凤眠的表现主义,这一过程即是中国画的现代改造;其次,八、九十年代水墨的现代主义,这一阶段由“国画”套用写实主义、表现主义向抽象表现主义和综合材料的实验水墨的转型。

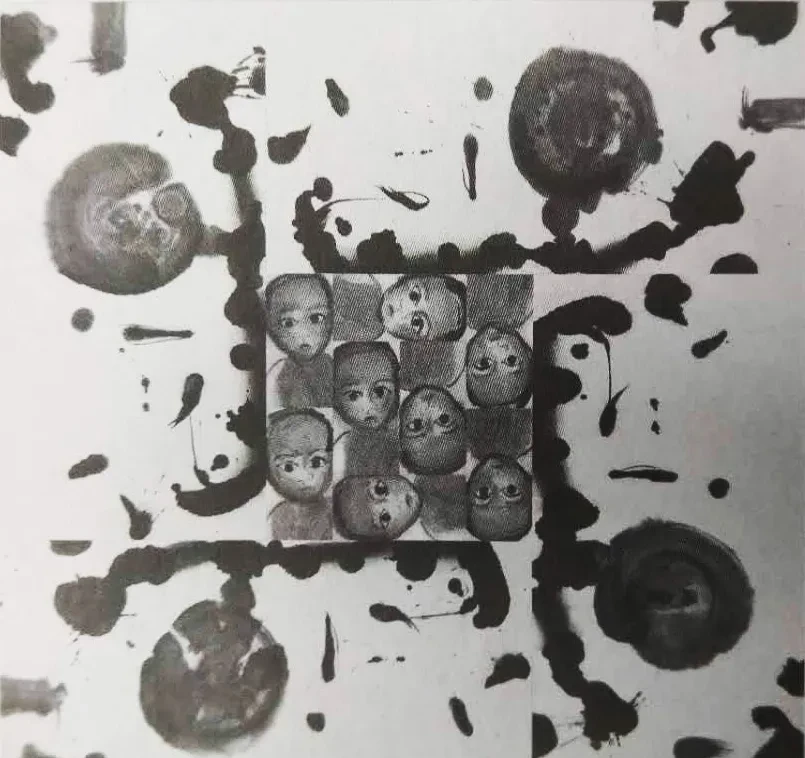

严隐鸿《身处异境》

尽管有模仿抽象表现主义或形式主义的作品,但八、九十年代总体上逐渐走出套用西法的“新国画”范畴,走向现代主义色彩的“水墨”。我愿意将八、九十年代现代主义倾向称为“现代水墨”,而不是“国画”。因为这一阶段以现代主义的两个视角去重新看待水墨,一是以抽象表现主义与书法性的关系,看待水墨的形式主义,即马瑟韦尔、克莱因美国抽象表现主义书法派的实践;二是水墨与综合媒介的物性实验,不仅将水墨还原为中性的材料,与揉纸、掺入洗衣粉、装置化等手段结合,这是从劳森伯格到塔皮埃斯的方法。

东方涂钦《唐人书写-水墨修行系列之九》

何唯娜《濒危物种之四》

上述两种水墨的现代性,当然是以抽象表现主义和综合材料的绘画作为一个参照视野,但不再是一种照搬西画体系的图像方法,而是一种以书法性与媒介性为基础的现代主义的东方主义实践,它越出了“国画”意义上图像的民族主义。

八、九十年代水墨的现代主义,它提供了一个水墨现代性的思路,即将水墨的文人内涵清零,变为一种中性的材料,从材料的媒介角度,寻求水墨传统中尚未发展充分的部分,比如水与纸的关系、积墨或晕染,予以进一步的展开。从写实主义、表现主义、抽象表现主义到综合材料的实验,这一过程即可归为20世纪水墨的现代性。它确立在一个基本的现代性视野下,将形式主义、表现主义、抽象艺术以及语言的媒介实验看作现代艺术或现代绘画的标志。20世纪有关国画的四次讨论,充斥着一种科学主义和现代主义的意识形态,将写实主义看作一种先进的科学方法,将抽象表现主义看作一种先锋派的形式特征,主导了20世纪前后期的水墨现代性的思想方式。

这就提出了一个问题,即中国到底有没有产生过西方意义上纯粹的“现代性”。值得重新审视的是,现代主义包括形式主义、表现主义和超现实主义三种主要形式,作为西方艺术的现代性标志。或作为“现代性”范畴的艺术史指标。但这一形式标志并不完全适合作为中国或亚洲艺术史的标准。

从中国或亚洲艺术史看,被视为西方现代主义的形式,早在晚明的“大写意”时期就产生了。这意味着我们需要重新看待晚明艺术的“近代性”。超现实主义在17世纪有关印度教的细密画中就有,在佛教艺术以及晚明的八大、石涛、徐渭、龚贤的“大写意”即为表现主义。宋元及晚明水墨中的皴法、没骨笔法以及表现荷花的墨法,这一笔墨自身的语言,虽然未到形式主义的极致,但有早于西方三百年的局部的抽象性。

刘天禹《花深处》(三联)

被认为深受西方现代主义影响的八、九十年代的现代水墨,可看作一个跨文化实践的分支。水墨的现代性主要以抽象的形式主义、表现主义和观念艺术作为一个参照系来定义的。但越过这一阶段再往前看,水墨画真正脱离文人画系统,开始进入一种激进的变革,则是从晚明开始的,甚至在清代这一变革亦不间断的进行。

从高剑父到徐悲鸿,将水墨画定义为一种‘新国画’,这一定义认为在水墨画的媒介手段的基础上,要将水墨的重心转移至物象结构的科学主义和时代性的主题。在“新国画”之前,水墨画在日本率先掀起了现代变革,由冈仓天心、衡山大观、竹内栖凤等人吸收印象派的光雾效果以及简约主义的“日本画”。

从徐悲鸿1930年代中期写实主义的主题画到1950、60年代的水墨宣传画及“新浙派”,水墨画的写实主义改造占据了主流。1930年代林凤眠的以绘画性色彩和人物的表现主义的现代主义,停顿了30年,在1970年代末以后重启,即1980、90年代的抽象主义、表现主义及观念艺术的水墨实验。此一阶段亦包括受日本现代书法影响的书法的现代主义。

无论水墨的写实主义改造或现代主义的东方主义,都可归于20世纪的水墨现代性这一范畴之下。1920年代高剑父等人提出的“新国画”概念,将现代水墨置于文化表征主义的“现代性”,八、九十年代的现代水墨则试图从现代主义发展出一个东方主义分支。2000年以后的水墨探索,吸收观念艺术、装置艺术及新媒体艺术的形式,实际上仍沿着从写实主义到现代主义的“现代性”视野,在“当代水墨”的名义下,作为战后当代艺术的一个分支。

有关水墨的现代性之后,涉及到两个未解决的理论症结,一是水墨如何回到晚明性或近代性的核心主线,以及它如何在这一主线视野下补充更开放的形式?二是如何重新定义水墨这一类似禅宗的体系,它的核心的超时代性与时代性的关系?

(连载)

朱其,艺术学博士,著名艺术批评家、独立策展人,国家画院理论部研究员,中国文艺评论家协会理事。60后代表性的当代艺术独立策展人,1990年以来策划了一系列重要的前卫艺术展,曾在国内外媒体上发表过大量有影响的艺术评论和学术论文。曾任《雕塑》杂志执行主编,798艺术区艺术总监,创办了国内首个当代艺术的跨学科课程“19层空间当代艺术高研班”。