關于中國水墨未來的可能性,首先要回到20世紀的水墨現代性曆程。20世紀水墨主要是一個有關中國畫的改造或者水墨的現代主義實踐,從中國自身的藝術史視野看,20世紀水墨的實踐更适合放在“近代性”的概念之下進行讨論。

這不僅是為了重新定義水墨的現代性與西方現代主義的關系,另一個審視則是水墨畫作為一個獨立的語言體系,如何重新評價從17世紀開始的“近代性”或者“晚明性”,即八大、石濤、徐渭、龔賢等人在晚明創造的近似于現代形式的驚人革新。

在開始這一讨論之前,首先要讨論20世紀初水墨如何從宋元之後的“文人畫”或“南畫”,被定義為“新國畫”。關于水墨如何被定義為“國畫”,其類似于中國的經學如何在19世紀末被定義為“國學”。晚清以後,經學向國學的轉型,或者如何切分經學與國學的界定,基本上類似于南畫向國畫的轉型。從漢代的“五經博士”到清代中期的乾嘉學派,為中國傳統的“經學”時期,但從羅振玉、王國維到胡适、馮友蘭,吸收了西方的考古學、唯物史觀以及哲學史範疇的方法,去研究和闡釋中國的經學,此吸收西法的經學,就正式可界定為“國學”。經學與國學的區分,在于看是否吸收了西方的方法論,即王國維、羅振玉借助考古學方法對甲骨文的研究,胡适、馮友蘭使用哲學史的範疇闡釋中國的思想史,這是新國學的開始。

同理,宋元之後的“南畫”或文人畫與之後被高奇峰、徐悲鴻稱為“新國畫”的區分,在于看是否水墨吸收了西畫的方法,凡吸收了西畫方法,則屬于“國畫”範疇。從這一視角看,“國畫”一詞的出現,代表了20世紀水墨的現代性程序。這一程序可以分兩個階段,首先是從徐悲鴻的寫實主義改造到林鳳眠的表現主義,這一過程即是中國畫的現代改造;其次,八、九十年代水墨的現代主義,這一階段由“國畫”套用寫實主義、表現主義向抽象表現主義和綜合材料的實驗水墨的轉型。

嚴隐鴻《身處異境》

盡管有模仿抽象表現主義或形式主義的作品,但八、九十年代總體上逐漸走出套用西法的“新國畫”範疇,走向現代主義色彩的“水墨”。我願意将八、九十年代現代主義傾向稱為“現代水墨”,而不是“國畫”。因為這一階段以現代主義的兩個視角去重新看待水墨,一是以抽象表現主義與書法性的關系,看待水墨的形式主義,即馬瑟韋爾、克萊因美國抽象表現主義書法派的實踐;二是水墨與綜合媒介的物性實驗,不僅将水墨還原為中性的材料,與揉紙、摻入洗衣粉、裝置化等手段結合,這是從勞森伯格到塔皮埃斯的方法。

東方塗欽《唐人書寫-水墨修行系列之九》

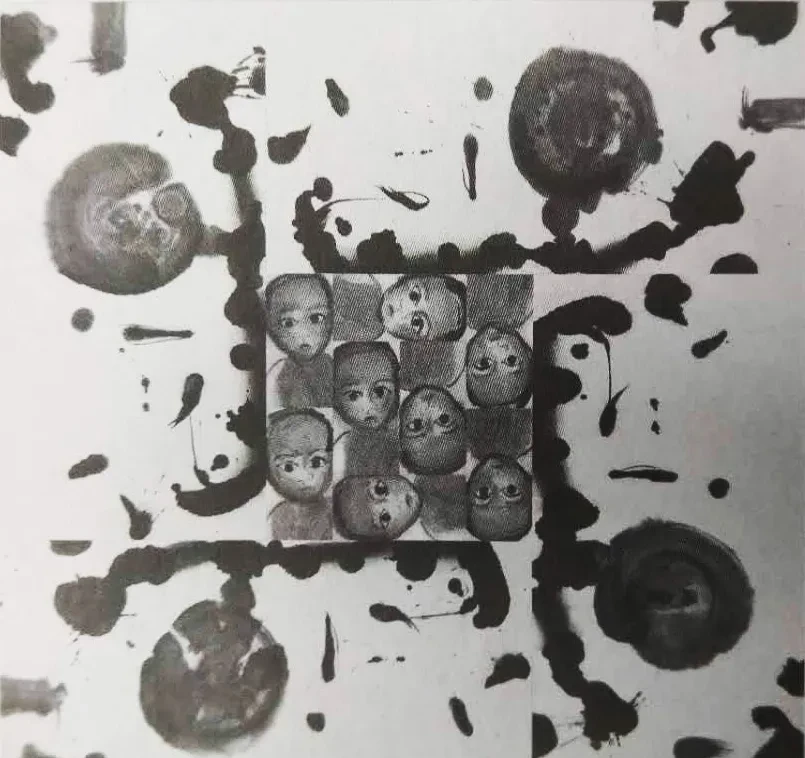

何唯娜《瀕危物種之四》

上述兩種水墨的現代性,當然是以抽象表現主義和綜合材料的繪畫作為一個參照視野,但不再是一種照搬西畫體系的圖像方法,而是一種以書法性與媒介性為基礎的現代主義的東方主義實踐,它越出了“國畫”意義上圖像的民族主義。

八、九十年代水墨的現代主義,它提供了一個水墨現代性的思路,即将水墨的文人内涵清零,變為一種中性的材料,從材料的媒介角度,尋求水墨傳統中尚未發展充分的部分,比如水與紙的關系、積墨或暈染,予以進一步的展開。從寫實主義、表現主義、抽象表現主義到綜合材料的實驗,這一過程即可歸為20世紀水墨的現代性。它确立在一個基本的現代性視野下,将形式主義、表現主義、抽象藝術以及語言的媒介實驗看作現代藝術或現代繪畫的标志。20世紀有關國畫的四次讨論,充斥着一種科學主義和現代主義的意識形态,将寫實主義看作一種先進的科學方法,将抽象表現主義看作一種先鋒派的形式特征,主導了20世紀前後期的水墨現代性的思想方式。

這就提出了一個問題,即中國到底有沒有産生過西方意義上純粹的“現代性”。值得重新審視的是,現代主義包括形式主義、表現主義和超現實主義三種主要形式,作為西方藝術的現代性标志。或作為“現代性”範疇的藝術史名額。但這一形式标志并不完全适合作為中國或亞洲藝術史的标準。

從中國或亞洲藝術史看,被視為西方現代主義的形式,早在晚明的“大寫意”時期就産生了。這意味着我們需要重新看待晚明藝術的“近代性”。超現實主義在17世紀有關印度教的細密畫中就有,在佛教藝術以及晚明的八大、石濤、徐渭、龔賢的“大寫意”即為表現主義。宋元及晚明水墨中的皴法、沒骨筆法以及表現荷花的墨法,這一筆墨自身的語言,雖然未到形式主義的極緻,但有早于西方三百年的局部的抽象性。

劉天禹《花深處》(三聯)

被認為深受西方現代主義影響的八、九十年代的現代水墨,可看作一個跨文化實踐的分支。水墨的現代性主要以抽象的形式主義、表現主義和觀念藝術作為一個參照系來定義的。但越過這一階段再往前看,水墨畫真正脫離文人畫系統,開始進入一種激進的變革,則是從晚明開始的,甚至在清代這一變革亦不間斷的進行。

從高劍父到徐悲鴻,将水墨畫定義為一種‘新國畫’,這一定義認為在水墨畫的媒介手段的基礎上,要将水墨的重心轉移至物象結構的科學主義和時代性的主題。在“新國畫”之前,水墨畫在日本率先掀起了現代變革,由岡倉天心、衡山大觀、竹内栖鳳等人吸收印象派的光霧效果以及簡約主義的“日本畫”。

從徐悲鴻1930年代中期寫實主義的主題畫到1950、60年代的水墨宣傳畫及“新浙派”,水墨畫的寫實主義改造占據了主流。1930年代林鳳眠的以繪畫性色彩和人物的表現主義的現代主義,停頓了30年,在1970年代末以後重新開機,即1980、90年代的抽象主義、表現主義及觀念藝術的水墨實驗。此一階段亦包括受日本現代書法影響的書法的現代主義。

無論水墨的寫實主義改造或現代主義的東方主義,都可歸于20世紀的水墨現代性這一範疇之下。1920年代高劍父等人提出的“新國畫”概念,将現代水墨置于文化表征主義的“現代性”,八、九十年代的現代水墨則試圖從現代主義發展出一個東方主義分支。2000年以後的水墨探索,吸收觀念藝術、裝置藝術及新媒體藝術的形式,實際上仍沿着從寫實主義到現代主義的“現代性”視野,在“當代水墨”的名義下,作為戰後當代藝術的一個分支。

有關水墨的現代性之後,涉及到兩個未解決的理論症結,一是水墨如何回到晚明性或近代性的核心主線,以及它如何在這一主線視野下補充更開放的形式?二是如何重新定義水墨這一類似禅宗的體系,它的核心的逾時代性與時代性的關系?

(連載)

朱其,藝術學博士,著名藝術批評家、獨立策展人,國家畫院理論部研究員,中國文藝評論家協會理事。60後代表性的當代藝術獨立策展人,1990年以來策劃了一系列重要的前衛藝術展,曾在國内外媒體上發表過大量有影響的藝術評論和學術論文。曾任《雕塑》雜志執行主編,798藝術區藝術總監,創辦了國内首個當代藝術的跨學科課程“19層空間當代藝術高研班”。