到旬邑的时候,我已经无法见到库淑兰。那刻的她,已带着一把剪花的剪子,脚踩着乡村缕缕上升的炊烟,到天上王母娘娘的瑶池展示她的剪花绝技去了。

然而我相信她还活着。活在她那一张张活灵活现剪贴画的艺术作品中,活在她曾踩过的乡间小路上,活在旬邑每一个人的心里头。

要不,我也不会从大老远的地方赶来看她,甚至还带着几卷供她剪纸用的黄纸和绿纸。

此刻,我就站在库淑兰纪念馆她的遗像前。相片中的她,右手拿着一把剪子,眼睛专注地看着左手上纸剪的兔子,那只兔子长着两只大耳朵,乐呵呵地咧开大嘴面对库淑兰,仿佛笑说当年在庄稼地里偷吃胡萝卜的事儿。周围的土墙上贴满了五彩缤纷的剪贴画,库淑兰就坐在这样一个艺术殿堂中,祥光笼罩她的是一顶顶耀眼的光环,其中一顶就是联合国教科文组织授予她“民间工艺美术大师”的桂冠。

面对这些,我真无法相信这个静止在时间空间中的库淑兰,竟是大字识不了几个,缠着小脚,整天绕着锅台转的农村老太太。

岂料事实正是如此。就和生活在社会最底层的农家妇女一样,库淑兰三四岁缠脚,十七岁出嫁,此后生子种地,在一年推着一年走的贫穷生计中,她秉承从母亲那里学来的“剪花花”手艺,不论跪在地上割麦子,青黄不接用糠菜果腹,还是愚顽的丈夫“一天把她打六回(次)”,每天一有空,她都不停地用剪刀在纸上剪她周围的鸡鸭猪狗,花卉飞鸟,以此寄托她孤独之外的生命向往。当然,这时的她还远远谈不上有什么艺术创造,只是本能地在困苦中延续着那一辈一辈妇女单纯而别致的剪纸手艺,为当地的婚丧嫁娶助助兴而已。而真正能使她成为艺术大师,倒的确有点超乎现实的神秘色彩。这纯粹是她六十岁后的一次意外,那天没有任何征兆,她却莫名其妙地失足跌落在家门前五米深的土崖下,不省人事!此后连续昏迷四十多天,家人甚至都为她准备后事了,她却神奇般地从土炕上睁开眼,一骨碌爬起来就抓剪刀和彩纸。而且边剪边唱,唱她昏迷的日子里,天上的剪花娘子不仅常常来看她,而且还传授给她天上剪花的诀窍和秘籍,现在她就是人间的“剪花娘子”。

当然这有些魔幻。但这却是库淑兰不厌其烦地唱出来的,众人也对此深信不疑,她们甚至相信库淑兰此后剪的“花花”还能驱邪避恶、治病救人哩。

不过,死里逃生的库淑兰,却真的化身成了人间的“剪花娘子”。这个“剪花娘子”,此后就成为库淑兰每幅大作品中所要表现的一个永恒的主题。这是一个完全被神化的女神形象,圆脸庞、高鼻梁,头戴凤冠,身着霞帔,仪态万千,光彩照人。她们有的坐在楼阁中,有的住在窑洞里,有的降临花丛中,总是那般慈祥和喜庆。而且库淑兰也不再重复传统的单色调剪纸形式,异想天开地采用套贴、拼贴、堆贴等手法,使她剪刀下出现的人物形象五颜六色,俏丽生动,丰富饱满;飞禽走兽逼真逗人,活灵活现;画面亦魔亦幻,不拘常态,充满浪漫氛围。为渲染她心中所需要的那个精神家园,她半癫半狂的想怎么剪就怎么剪,着魔似地看哪里能出彩就往哪里贴。而且一边剪还一边唱:

剪花娘子是谁吗?

剪花娘子就是我。

没有剪花娘子,

就没有这么大识事(场面)……

真的,没有旬邑这“剪花娘子”,中国的剪纸艺术就真的“没有这么大识事(场面)”。库淑兰只是一个普通的农村妇女,一生中贫困就像影子一样尾随着她,甚至当联合国教科文组织都授予她“民间工艺美术大师”称号,早在20世纪80年代就蜚声海内外艺术界,被人称为当代中国的“毕加索”时,她还住在不到九平方米的土坯房子里。房子一半是土炕,一半是锅灶,她剪纸的工作间就是那个土炕。正是在这个极其简陋的生存环境中,她那带着山沟泥土味的剪纸还先后走进了国家美术博物馆,走进香港、日本、美国等为世人所瞩目的艺术殿堂中,创造了许多艺术家一生也无法企及的艺术高度。

这不能不使人扼腕而叹!

可惜,贫穷的库淑兰已经走了,她离开我们已经二十多年了。生前,文为群编撰的《剪花娘子——库淑兰》已由台湾汉声出版社出版了。死后,政府也为她建立了“库淑兰纪念馆”,而她的代表作《回娘家》就矗立在县城文化广场上,像一道永远不会凋谢的风景,每天都有不少人在雕塑前驻足。在他们心中,库淑兰还活着,活在所有人心中,活在山山峁峁间。

真的,她还活着。

2014年9月

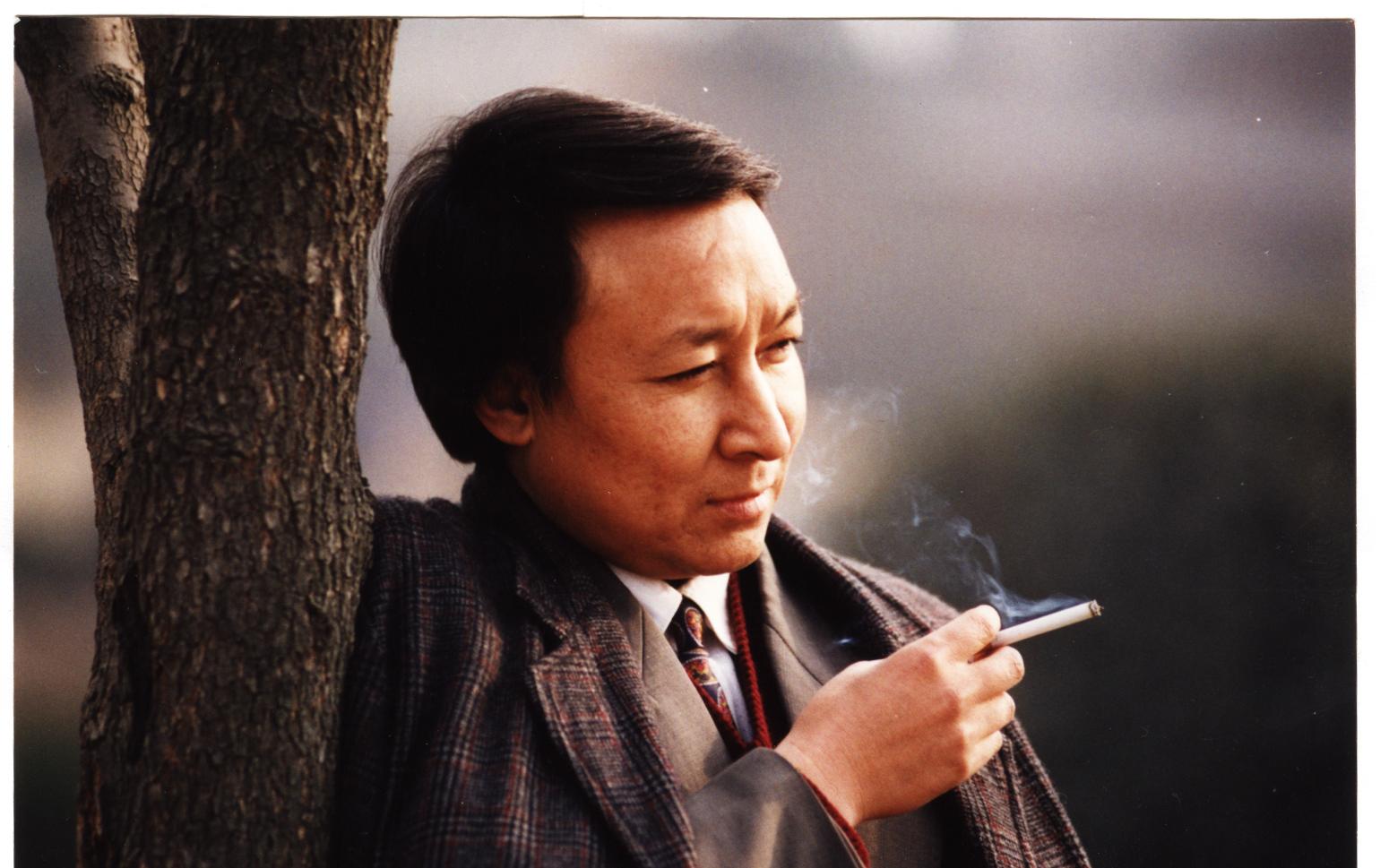

<h1 class="pgc-h-arrow-right" data-track="6">作者简介</h1>

王盛华,本名李重华,笔名梦之。著名作家、评论家、书法家、文化学者。毕业于西北大学中文系。

系中国作家协会会员、中国书画家协会名誉主席、全国国学机构联席会议副主席、中国民主同盟陕西省委艺术委员会委员、陕西省国学研究会常务副主席、长安大学客座教授、西北大学现代学院教授、西安城市建设职业学院客座教授、陕西省民间文艺家协会顾问、陕西省孔子学会顾问等。曾任《西部艺术报》总编、陕西省文联组联部主任。出版《梦中家园》等著作20余部,获全国奖37次。