江门,别称“五邑”,广东省辖地级市,是粤港澳大湾区重要节点城市,珠江三角洲西部地区的中心城市之一 ;位于珠江三角洲西部,濒临南海,毗邻港澳;江门门是珠三角及港澳地区与粤西连接的重要交通枢纽,已开通的广珠城际把江门纳入了珠三角一小时经济圈,建设中的珠西综合交通枢纽江门站将成为省内第四大轨道交通枢纽,江门大道、江顺大桥、广珠城际江门段、深茂铁路江门段等一批重大交通基础设施项目加快建设或相继建成,区内交通网络日臻完善。

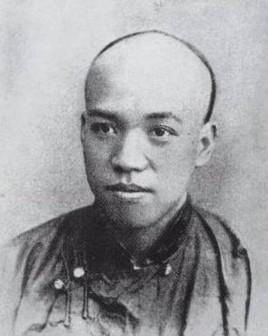

<h1 class="pgc-h-decimal" data-index="01">梁启超 </h1>

梁启超(1873年2月23日—1929年1月19日),字卓如,一字任甫,号任公,又号饮冰室主人、饮冰子、哀时客、中国之新民、自由斋主人。清朝光绪年间举人,中国近代思想家、政治家、教育家、史学家、文学家,戊戌变法(百日维新)领袖之一、中国近代维新派、新法家代表人物。 幼年时从师学习,八岁学为文,九岁能缀千言,17岁中举。后从师于康有为,成为资产阶级改良派的宣传家。维新变法前,与康有为一起联合各省举人发动“公车上书”运动,此后先后领导北京和上海的强学会,又与黄遵宪一起办《时务报》,任长沙时务学堂的主讲,并著《变法通议》为变法做宣传。辛亥革命之后一度入袁世凯政府,担任司法总长;之后对袁世凯称帝、张勋复辟等严词抨击,并加入段祺瑞政府。他倡导新文化运动,支持五四运动。其著作合编为《饮冰室合集》。

<h1 class="pgc-h-decimal" data-index="02">梁思成</h1>

梁思成(1901年4月20日—1972年1月9日),籍贯广东新会,生于日本东京,毕生致力于中国古代建筑的研究和保护,是建筑历史学家、建筑教育家和建筑师,被誉为中国近代建筑之父。梁思成曾任中央研究院院士(1948年)、中国科学院哲学社会科学学部委员,参与了人民英雄纪念碑、中华人民共和国国徽等作品的设计。系统地调查、整理、研究了中国古代建筑的历史和理论,是这一学科的开拓者和奠基者。

<h1 class="pgc-h-decimal" data-index="03">梁思礼</h1>

梁思礼(1924年8月24日—2016年4月14日),男,广东新会人,梁启超之子,导弹控制专家,火箭系统控制专家,中国导弹控制系统研制创始人之一。梁思礼曾领导和参加多种导弹、运载火箭控制系统的研制、试验。他在长征二号运载火箭的研制中首次采用新技术,为向太平洋成功发射远程导弹试验作出重要贡献。他对航天可靠性工程提出精辟论述,成为航天可靠性工程学的开创者和学科带头人之一、航天CAD的倡导者和奠基人。曾获国家科技进步特等奖、国家科技进步二等奖、何梁何利基金奖、中国老教授科教兴国奖等。其代表作品有《梁思礼文集》、《向太空长征》等。

<h1 class="pgc-h-decimal" data-index="04">冯如 </h1>

冯如(1884年1月12日—1912年8月25日),原名冯九如 ,字鼎三,广东恩平人,是中国第一位飞机设计师、制造师和飞行家,被誉为“中国航空之父”。冯如的一生,是为中华崛起而奋斗的一生,他把毕生精力都献给了祖国的航空事业。他创造了“六个第一”,提出了航空战略理论,对中华民族航空事业和人民空军发展带来的深远影响。2019年9月20日,中国航空工业集团有限公司在北京举行纪念中国航空事业110周年“冯如1号”复原模型捐赠仪式,将首个“冯如1号”1:4复原模型捐赠给中国科技馆。

<h1 class="pgc-h-decimal" data-index="05">黄志强 </h1>

黄志强(1922.01.01-2015.04.24), 广东新会人,普通外科学专家,中国人民解放军总医院普外、肝胆外科教授、主任医师,南开大学医学院教授、博士生导师。1944年毕业于前中正医学院。1949年11月入伍。1994年当选为中国工程院院士。黄志强首先系统论述了我国常见疑难病症 肝胆管结石病 , 拓展了肝胆科学领域。 在国际上首先系统论述了我国常见疑难病症 肝胆管结石病 , 拓展了肝胆科学领域 ; 首创肝部分切除术治疗肝胆管结石病 , 提出并完善了肝门胆管切形、重建、扩大修复等几十项高难度手术

<h1 class="pgc-h-decimal" data-index="06">李绍珍</h1>

李绍珍(1932年9月16日—2001年3月14日),广东省广州市人,广东省台山市人,眼科专家,中国工程院院士,中山医科大学中山眼科中心教授。1954年毕业于华南医学院医本科,1962年于中山医学院(以上均为中山医科大学前身)眼科研究生毕业。 1999年当选为中国工程院院士。李绍珍率先开展二期植入术、创用激光断线和综合控制法防治手术角膜散光、改进小切口超声乳化术、受卫生部委托主持手术推广、与国际合作在省内建立5个防治点、率先研究患者手术前后生存质量。现任中山医科大学眼科教授、学术委员会和学位委员会副主任委员、中山眼科中心学术委员会主任、中华医学会全国眼科学会副主任委员、广东省女医师协会副会长、国际防盲组织HKI中国顾问、第九届全国人大代表。

<h1 class="pgc-h-decimal" data-index="07">甄永苏 </h1>

甄永苏,1931年出生于广东开平,1954年毕业于中山医学院,微生物药学和肿瘤药理学家。1997年当选中国工程院院士。 是中国医学科学院北京协和医学院医药生物技术研究所研究员,肿瘤研究室主任。甄永苏长期从事抗肿瘤抗生素研究,是中国早期开展该领域工作的研究者之一;甄永苏已发表发表论文200余篇,其中以英文发表共50余篇,获发明专利授权8项 ,并主编《抗体工程药物》、《抗肿瘤药物研究与开发》等专著。历任国家新药研究与开发专家委员会委员,卫生部生物技术专家咨询委员会委员,国家药典委员会委员,中国抗癌协会抗癌药物专业委员会主任委员,中国药理学会肿瘤药理专业委员会主任委员,中国医药生物技术协会单克隆抗体(抗体工程)专业委员会主任委员,《中华医学百科全书》(药学类)主编。

<h1 class="pgc-h-decimal" data-index="08">黄翠芬 </h1>

黄翠芬(1921年3月6日—2011年8月9日),广东省台山市人,微生物、免疫及遗传工程专家,中国工程院院士,军事医学科学院生物工程研究所原名誉所长、一级研究员、全军分子遗传重点实验室原主任。20世纪50至60年代,黄翠芬研制成功四联创伤类毒素、高效甲、乙型肉毒类毒素和“354装置”;。我国基因工程创始人之一,为我国的国防建设做出了突出成就。70年代在中国国内率先采用分子生物学技术开展细菌毒素的结构与功能研究及基因工程疫苗研究;80年代后开展了基因工程多肽药物研究;2000年以后开展分子肿瘤研究 。

<h1 class="pgc-h-decimal" data-index="09">伍廷芳</h1>

伍廷芳(1842年7月30日—1922年6月23日),本名叙,字文爵,又名伍才,号秩庸,后改名廷芳。汉族,广东新会西墩人,清末民初杰出的外交家、法学家,出生于新加坡,3岁随父回广州芳村定居,早年入香港圣保罗书院,1874年自费留学英国,入伦敦大学学院攻读法学,获博士学位及大律师资格,成为中国近代第一个法学博士,后回香港任律师,成为香港立法局第一位华人议员。辛亥革命爆发后,伍廷芳为帝制的覆灭、司法制度的改革、国权的维护,作出巨大贡献。他任中华民国军政府外交总长,主持南北议和,达成迫清室退位。南京临时政府成立后,出任司法总长。1917年赴广州参加护法运动,任护法军政府外交总长、财政总长、广东省长。1922年,陈炯明叛变时,因惊愤成疾,逝世于广州。

<h1 class="pgc-h-decimal" data-index="10">陈少白 </h1>

少白(1869年7月20日—1934年12月23日):原名闻韶,号夔石,1869年(同治八年七月廿日)出生于江门市外海镇南华里一个基督教牧师家庭。陈少白天资聪敏,勤奋好学,习字、念书、学写诗文均是同窗中的佼佼者。 21岁入香港西医书院。与孙中山、尤列和杨鹤龄被清政府称为“四大寇”。1895年入兴中会,1897年赴台湾设立兴中会台北分会。1900年奉孙中山命回香港办《中国日报》,宣传革命。为了宣传革命,他还成立了“采南歌”、“振天声”、“振天声白话剧”等剧社。遗作有《兴中会革命史要》 、 《兴中会革命史要别录》等文献。