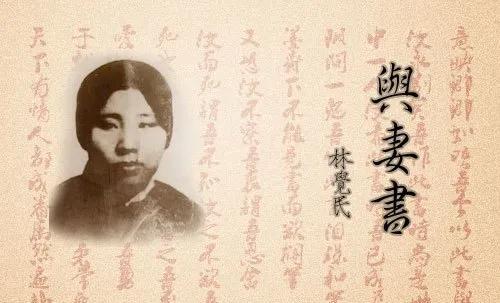

《与妻书》是辛亥革命时期,革命者林觉民于1911 年4月24日晚写给妻子陈意映的绝笔信,也称家书。记得第一次读它时就被它那饱含深情、充满爱恋,对妻子深深的不舍,以及坚定的革命意志,英勇赴死的精神所深深的打动,纸短情长,感天动地。再读更是觉得凄美而感人,那种敬佩、惋惜、悲愤,油然而生,令人动容!

100多年前,国将不国,无数仁人志士力挽狂澜于既倒,扶大厦之将倾,视死如归,共赴国难。黄花岗72烈士之一的林觉民,就是这样一位将家国情怀演绎到极致的赤子。

林觉民是林徽因堂叔,福州人,自小饱读诗书,却无意于功名,曾在参加科举时,于试卷上大书“少年不望万户侯”几字,昂首离开考场。后赴日留学,追求平等自由和民主革命。

1911年春,24岁的林觉民回国后,瞒着父母和妻子,和族亲林伊民、黄兴等人,秘密筹划发动黄花岗起义。他深知凶多吉少,便于深夜写下了两封绝笔信《禀父书》和《与妻书》。

4月27日,林觉民随黄兴等人攻入广州总督衙门,与清军人马遭遇,展开激烈巷战,林觉民受伤被俘。在受审时,他慷慨激昂,说:“只要革除暴政,建立共和,能使国家安强,则死也瞑目。”几天后被枪杀,英勇就义。

林觉民的《与妻书》用血泪写成,至今读来仍令人声泪俱下,他与妻子的伉俪情深,他对国家和百姓命运的忧虑关怀,用委婉动人又荡气回肠的笔倾泻而出,感人至深。

林觉民的妻子陈意映生于书香之家,从小就喜好诗书吟咏,还曾著有《红楼梦》人物诗一卷,1905年,18岁的林觉民与17岁的陈意映成婚后,两人住在双栖楼,楼前种满蕉梅。

陈意映支持丈夫的革命活动,曾说:“君此后有远行,必以告妻,愿偕行。”林觉民参加黄花岗起义时,陈意映正怀着孩子,当她看到丈夫绝笔信后,悲伤过度儿早产,心如死灰。

他们的感情感天动地,他们的拳拳爱国之心激励着无数后来人!斯人已逝,我辈唯有铭记感怀,奋勇向前。

下面,我们就来看看《与妻书》为什么会成为一篇众口传诵的千秋名作,令读者落泪的。

作品原文与妻书意映卿卿如晤1:吾今以此书与汝永别矣!吾作此书时,尚是世中一人;汝看此书时,吾已成为阴间一鬼。吾作此书,泪珠和笔墨齐下,不能竟书而欲搁笔2,又恐汝不察吾衷3,谓吾忍舍汝而死,谓吾不知汝之不欲吾死也,故遂忍悲为汝言之。吾至爱汝4,即此爱汝一念,使吾勇于就死也。吾自遇汝以来,常愿天下有情人都成眷属;然遍地腥云,满街狼犬,称心快意,几家能彀5?司马青衫6,吾不能学太上之忘情也7。语云:仁者 “老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼8”。吾充吾爱汝之心,助天下人爱其所爱,所以敢先汝而死,不顾汝也。汝体吾此心,于啼泣之余,亦以天下人为念,当亦乐牺牲吾身与 汝身之福利,为天下人谋永福也。汝其勿悲!汝忆否?四五年前某夕,吾尝语曰:“与使吾先死也,无宁汝先我而死9。”汝初闻言而怒,后经吾婉解,虽不谓吾言为是,而亦无词相答。吾之意盖谓以汝之弱,必不能禁失吾之悲10,吾先死,留苦与汝,吾心不忍,故宁请汝先死,吾担悲也。嗟夫!谁知吾卒先汝而死乎?吾真真不能忘汝也!回忆后街之屋,入门穿廊,过前后厅,又三四折,有小厅,厅旁一室,为吾与汝双栖之所。初婚三四个月,适冬之望日前后11,窗外疏梅筛月影12,依稀掩映13;吾与并肩携手,低低切切14,何事不语?何情不诉?及今思之,空余泪痕。又回忆六七年前,吾之逃家复归也,汝泣告我:“望今后有远行,必以告妾,妾愿随君行。”吾亦既许汝矣。前十余日回家,即欲乘便以此行之事语汝,及与汝相对,又不能启口,且以汝之有身也15,更恐不胜悲,故惟日日呼酒买醉。嗟夫!当时余心之悲,盖不能以寸管形容之16。吾诚愿与汝相守以死,第以今日事势观之17,天灾可以死,盗贼可以死,瓜分之日可以死,奸官污吏虐民可以死,吾辈处今日之中国,国中无地无时不可以死。到那时使吾眼睁睁看汝死,或使汝眼睁睁看吾死,吾能之乎?抑汝能之乎18?即可不死,而离散不相见,徒使两地眼成穿而骨化石19,试问古来几曾见破镜能重圆20?则较死为苦也,将奈之何?今日吾与汝幸双健。天下人不当死而死与不愿离而离者,不可数计,钟情如我辈者,能忍之乎?此吾所以敢率性就死不顾汝也。吾今死无余憾,国事成不成自有同志者在。依新已五岁21,转眼成人,汝其善抚之,使之肖我。汝腹中之物,吾疑其女也,女必像汝,吾心甚慰。或又是男,则亦教其以父志为志,则吾死后尚有二意洞在也22。幸甚,幸甚!吾家后日当甚贫,贫无所苦,清静过日而已。吾今与汝无言矣。吾居九泉之下遥闻汝哭声,当哭相和也。吾平日不信有鬼,今则又望其真有。今是人又言心电感应有道23,吾亦望其言是实,则吾之死,吾灵尚依依旁汝也24,汝不必以无侣悲。吾平生未尝以吾所志语汝,是吾不是处;然语之,又恐汝日日为吾担忧。吾牺牲百死而不辞,而使汝担忧,的的非吾所忍25。吾爱汝至,所以为汝谋者惟恐未尽26。汝幸而偶我27,又何不幸而生今日中国!吾幸而得汝,又何不幸而生今日之中国!卒不忍独善其身。嗟夫!巾短情长28,所未尽者,尚有万千,汝可以模拟得之29。吾今不能见汝矣!汝不能舍吾,其时时于梦中得我乎?一恸。辛未三月廿六夜四鼓30,意洞手书。家中诸母皆通文31,有不解处,望请其指教,当尽吾意为幸。[1]注释译文词句注释意映卿卿:意映,作者妻子的名字。卿卿,旧时夫妻间的爱称,多用于丈夫称呼妻子。竟书:写完信。衷:内心。至:极,最。彀(gòu):同“够”。司马青衫:唐代诗人白居易曾被贬为江州司马,其长诗《琵琶行》中有“座中泣下谁最多?江州司马青衫湿”的诗句。后用“司马青衫”比喻极度悲伤。太上:圣人。忘情:不为情感所动。“仁者”两句:语出《孟子·梁惠王上》。前“老”字作动词用,尊敬之义,前“幼”字也作动词用,爱护之义。无宁:不如。禁:忍受得住。望日:农历每月十五日。疏梅筛月影:月光透过稀疏的梅树照进房间里,像被筛子筛过一样,变成散碎的影子。依稀掩映:指月光梅影朦胧相映,看不清楚。吾与并肩携手:按文意,应为“吾与(汝)并肩携手”。低低切切:小声说私话的样子。有身:怀孕。寸管:毛笔的代称。第:但。抑:还是。骨化石:传说有一男子外出未归,其妻天天登山远望,最后变成一块石头,称之为望夫石。破镜能重圆:南朝陈徐德言夫妻,国亡时,破镜各执一半为信,后得重聚。后世即以破镜重圆比喻夫妻失散后又重新团圆。依新:林觉民长子。意洞:林觉民字。心电感应有道:近代的一些唯心主义者认为人死后心灵尚有知觉,能和生人交相感应。依依:依恋的样子。的的:的确。体:设身处地为人着想。偶我:以我为配偶。巾:指作者写这封信时所用的白布方巾。模拟:琢磨,猜测。辛未:应是“辛亥”,此书作于黄花岗起义前三天的1911年4月24日,即农历辛亥年三月廿六日深夜。广州黄花岗起义爆发于1911年4月27日,与辛亥革命在武昌取得成功在同一年。辛亥革命乃后来之词,那时尚未有统一称呼,此处作“辛未”。四鼓:四更天。诸母:各位伯母、叔母。[1]白话译文意映爱妻,见字如面:我现在用这封信跟你永远分别了!我写这封信时,还是人世间一个人;你看这封信时,我已经成为阴间一鬼。我写这封信,泪珠和笔墨一齐落下,不能够写完信就想放下笔,又怕你不了解我的苦衷,说我忍心抛弃你去死,说我不知道你不想让我死,所以就强忍着悲痛给你说这些话。我非常爱你,也就是爱你的这一意念,促使我勇敢地去死呀。我自从结识你以来,常希望天下的有情人都能结为夫妇;然而遍地血腥阴云,满街凶狼恶犬,有几家能称心满意呢?江州司马同情琵琶女的遭遇而泪湿青衫,我不能学习那种思想境界高的圣人而忘掉感情啊。古语说:仁爱的人“尊敬自己的老人,从而推及尊敬别人的老人,爱护自己的儿女,从而推及爱护别人的儿女”。我扩充我爱你的心情,帮助天下人爱他们所爱的人,所以我才敢在你之前死而不顾你呀。你能体谅我这种心情,在哭泣之后,也把天下的人作为自己思念的人,应该也乐意牺牲我一生和你一生的福利,替天下人谋求永久的幸福了。你不要悲伤!你还记得吗?四五年前的一个晚上,我曾经对你说:“与其让我先死,不如让你先死。”你刚听这话就很生气,后来经过我委婉的解释,你虽然不说我的话是对的,但也无话可答。我的意思是说凭你的瘦弱身体,一定经受不住失去我的悲痛,我先死,把痛苦留给你,我内心不忍,所以宁愿希望你先死,让我来承担悲痛吧。唉!谁知道我终究比你先死呢?我实在是不能忘记你啊!回忆后街我们的家,进入大门,穿过走廊,经过前厅和后厅,又转三四个弯,有一个小厅,小厅旁有一间房,那是我和你共同居住的地方。刚结婚三四个月,正赶上冬月十五日前后,窗外稀疏的梅枝筛下月影遮掩映衬;我和你并肩携手,低声私语,什么事不说?什么感情不倾诉呢?到现在回想起当时的情景,只剩下泪痕。又回忆起六七年前,我背着家里人出走又回到家时,你小声哭着告诉我:“希望今后要远走,一定把这事告诉我,我愿随着你远行。”我也已经答应你了。十几天前回家,就想顺便把这次远行的事告诉你,等到跟你面对时,又开不了口,况且因你怀孕了,更怕你不能承受悲伤,所以只天天要酒求得一醉。唉!当时我内心的悲痛,是不能用笔墨来形容的。我确实愿意和你相依为命直到老死,但根据现在的局势来看,天灾可以使人死亡,盗贼可以使人死亡,列强瓜分中国的时候可以使人死亡,贪官污吏虐待百姓可以使人死亡,我们这辈人生在今天的中国,国家内无时无地不可以使人死亡。到那时让我眼睁睁看你死,或者让你眼睁睁看我死,我能够这样吗?还是你能这样做呢?即使能不死,但是夫妻离别分散不能相见,白白地使我们两地双眼望穿,尸骨化为石头,试问自古以来什么时候曾见过破镜能重圆的?那么这种离散比死要痛苦啊,这将怎么办呢?今天我和你幸好双双健在,天下的不应当死却死了和不愿意分离却分离了的人,不能用数字来计算,像我们这样爱情专一的人,能忍受这种事情吗?这是我敢于毅然去死而不顾你的缘故啊!我现在死去没有什么遗憾,国家大事成功与不成功自有同志们在继续奋斗。依新已经五岁了,转眼之间就要长大成人了,希望你好好地抚养他,使他像我。你腹中的胎儿,我猜她是个女孩,是女孩一定像你,我心里非常欣慰。或许又是个男孩,你就教育以他的父亲作为志向,那么我后继有人了。幸甚,幸甚!我们家以后的生活该会很贫困,但贫困没有什么痛苦,清清静静过日子罢了。我现在跟你再没有什么话说了。我在九泉之下远远地听到你的哭声,应当也用哭声相应和。我平时不相信有鬼,现在却又希望它真有。现在又有人说心电感应有道,我也希望这话是真的。那么我死了,我的灵魂还能依依不舍地伴着你,你不必因为失去伴侣而悲伤了。我平素不曾把我的志向告诉你,这是我的不对的地方;可是告诉你,又怕你天天为我担忧。我为国牺牲,死一百次也不推辞,可是让你担忧,的确不是我能忍受的。我爱你到了极点,所以替你打算的事情只怕不周全。你有幸嫁给了我,可又如此不幸生在今天的中国!我有幸娶到你,可又如此不幸生在今天的中国!我终究不忍心只顾全自己。唉!方巾短小情义深长,没有写完的心里话,还有成千上万,你可以凭此书领会没写完的话。我现在不能见到你了,你又不能忘掉我,大概你会在梦中见到我吧,写到这里太悲痛了!辛未年三月二十六日深夜四更,意洞亲笔。家中各位伯母、叔母都通晓文字,有不理解的地方,希望请她们指教。一定要完全理解我的意思,这是我最后的希望。[2]

创作背景1911年,林觉民受同盟会第十四支部派遣回闽,联络革命党人,筹集经费,招募志士赴广州参加起义。他依依不舍地告别家人,率第一批义士从马尾港上船赴香港。广州起义(又称黄花岗起义)的前三天,即4月24日,林觉民与战友在香港滨江楼同宿。待战友们入睡后,他想到自己的弱妻稚子,他和妻子的婚姻虽然是父母包办,但两人感情深厚、琴瑟和鸣。对于即将到来的生死未卜,林觉民在一块白方巾上给妻子陈意映写下这封最后的家书。在写《与妻书》的同时,林觉民还给他叔父林孝颖先生写了一封不到40字的信。起义失败后,有人秘密将这两封信在半夜里塞进林觉民家门缝里,第二天清晨家人才发现这两封信。[3]【4】

林觉民牺牲后,妻子陈意映抑郁而终,仅22岁,撇下早产儿才2岁

心灰意冷,抑郁而终真正的陈意映其实早在收到林觉民的死讯时,就同丈夫一起去了。虽然丈夫从没告诉她自己正在进行的革命活动,从日本回来后,他一直用醉酒玩乐来掩盖自己的真实意图。但聪慧如她,早就知晓了他的异样行为。

明明前几天,还同丈夫说过“君今后有远行,必以告妻,愿偕行。”但林觉民终是没有明白妻子的一片苦心。所以,当她颤抖地读完丈夫托人带回的信件,就已确信,丈夫林觉民再也回不来了,他已经牺牲了。

是有多狠心,才能丢下深爱的妻儿,毅然赴死。但陈意映不怨他,她知道林觉民心中怀有的是对天下苍生的大爱,儿女私情的小爱困不住他理想。自己当初欣赏的,不就是他这一点吗?

只是,被留下的人才是最痛苦,此生再也无法见到自己的爱人,她将永远陷入无穷无尽的思念之中。此时的陈意映肚中还有着未出世的孩子,但心灰意冷的她只想尽快和自己的丈夫重逢,哪怕这重逢是以生命为代价。

陈意映终是停止了哭泣,如果死亡能换来夫妻重聚,那死亡于她,也是一种莫大的救赎。身怀六甲的她向对面的墙壁冲撞了过去,只盼这一撞,便能解脱。

幸好,身旁的公公拉住了她,避免了这一惨剧的发生。公婆双双跪在了陈意映的面前,只求她为了自己和肚中孩子,好好活下去。白发人送黑发人,是撕心裂肺的疼,他们不想再让儿媳也走向死亡。

面对老迈的公婆苦苦哀求,陈意映恢复了几分清醒。长年以来养成的教养,让她不安。面对林觉民突如其来的死讯,伤心的并不只是她一人而已。她怎能这般自私,抛下他们就随丈夫去了呢。弯腰扶起公婆,陈意映泪如雨下,她答应他们,不再寻死。

这之后,一家人要躲避清政府的追杀,过起了颠沛流离的生活。而失去了丈夫的她宛如被抽离了魂魄,一日日苦熬着时日。虽然在这之后,陈意映果然绝口不提寻死二字,但巨大的悲伤同样会杀人于无形。

或许是奔波劳累的逃难生活影响了陈意映的身体状况,又或者是悲伤过度,在林觉民死后不到一个月,陈意映就早产生下了次子林仲新。

早产伤身,日渐长大的林仲新又酷似亡夫林觉民。陈意映每天面对次子,都会想起和林觉民曾经的恩爱生活。曾经的甜蜜的糖果如今变成了一把利刃,日日夜夜无时无刻不在刺痛着陈意映的心。她甚至懊恼,如果曾经的自己没有那样幸福,那如今的苦痛也会稍稍减轻一些。

长此以往的抑郁悲痛压抑在心,一点点磨损着陈意映的心智。在林仲新两岁那年,陈意映终是抑郁而亡。在死前,她终于又感受到了一丝曾经的幸福,如果世上有灵魂,那自己终于能和林觉民相见了。这一年,陈意映只有22岁。

蒋方舟曾说:“林觉民给死亡赋予了意义,他觉得这比活着更重要。”作为黄花岗72烈士的他,用生命唤起了更多的斗士,为后来武昌起义的成功奠定了基础。在他死前,唯一放心不下的就是妻子陈意映。陈意映的死亡却是一场切切实实的悲剧。正因为是悲剧才让我i们深深的痛惜、震撼、敬仰,并将他们的凄美的爱情故事代代传颂!