当11月11日,人们脑子里第一个反应是购物,并非光棍的时候

这代表我们的生活,被消费主义成功入侵;

当第一个提出用消费快感一扫单身阴霾的时候

我们的情感,也在暗中标好了价码。

每当碰上消费狂潮,我都会重温一部纪录片《人类》;

更确切地说,是重温其中一句台词——

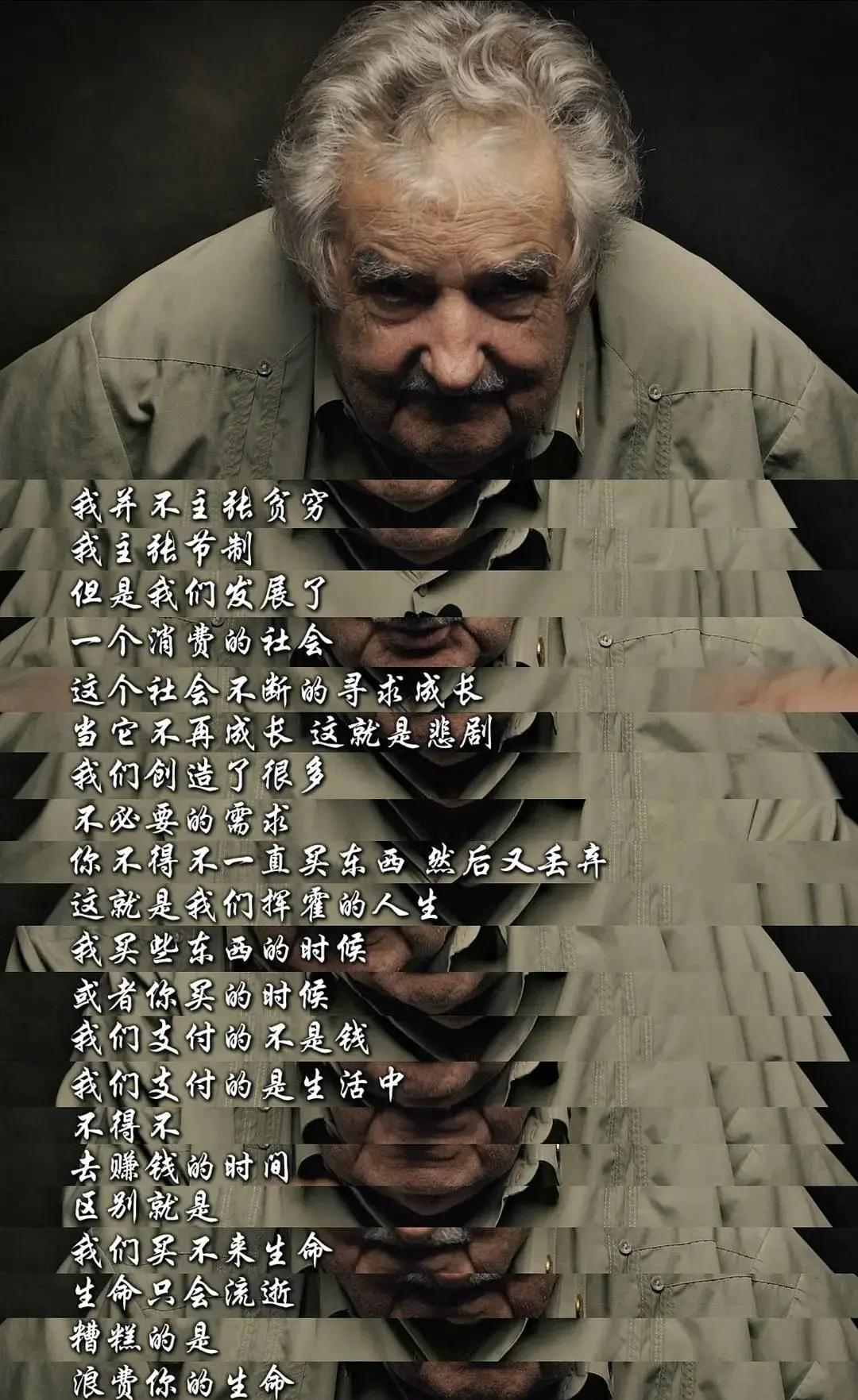

我并不主张贫穷,我主张节制

但是我们发展了一个消费的社会

这个社会不断地寻求增长

我们创造了很多不必要的需求

你不得不一直买东西,然后又丢弃

这就是我们挥霍的人生

我们支付的不是钱

我们支付的是生活中不得不去赚钱的时间

区别就是,我们买不来生命,生命只会流逝

糟糕的是,浪费你的生命,逝去你的自由

这段话朴实无华,谁说的已经不重要,却振聋发聩、醍醐灌顶。

首先,它概括了消费型社会的本质:不断追求增长,创造不必要的需求;

通过广告来售卖这些使用性不强的商品;

消费者被吸引购买后,随着新鲜感的褪去,继而丢弃;

接下来,它揭示了一个残酷的现实——

大多数人的钱,是通过兜售时间换来的,无论赚多赚少,你总在出卖自己的时间;

而时间,是构成生命的基本要素;

因此,买买买的本质,是对生命的出让。

这让人想起了英国作家王尔德的那句话:

每个人生来都是国王,但大多数在流亡中死去。

想想吃灰的Kindle,只穿过一次的衣服,车上那些没有卵用的配置,这些剁手一时爽,后来用不到的产品和服务,都是对生命的辜负。

遗憾的是,这个公式倒退回来很难成立;

攒钱,并不代表对生命的存储或延续。

强大如车王舒马赫,沉睡五年后的苏醒,创造了奇迹;

但用腿毛想也知道,这个奇迹,是用亿万雪花银堆积出来的。

有钱人才能创造奇迹,普通人永远也醒不过来,坟头草都三米高了,钱虽然能突破生物科学规则,但问题是普通人没钱。

有钱活,没钱死,很残酷,却很客观。

消费主义给生命赋予了新的意义——

努力生产最好的商品,再用出卖生产力所赚取的报酬,去兑换更好的商品。

在这几次交换中,人,作为个体的意识形态,没有丝毫参与感;

反过来说,消费主义给大多数迷茫的人抛出了一个探照灯。

阿根廷一个短片动画《雇佣人生》,讲得就是个朴实的故事。

镜头从主人公的一天开始。

以一个光头男人为主线;

最开始起床,一脸困倦——

洗漱穿衣,有人为他举起镜子,他不以为然——

吃早点的时候,桌椅板凳腿儿也用人来支撑——

这时候,观众会发现,生活中我们用到的所有工具,都用真实的人来替代。

照亮黑暗的台灯——

出门时的衣架——

钥匙挂孔——

交替闪烁的红绿灯——

上班坐的出租车——

这开脑洞的剧情,小伙伴们绝对憋尿看完。

带着这男主究竟是何方大神?全世界人都在围着他转!的疑问,继续推进剧情,万万没想到的是——

当我们随着光头男到他的公司时,发现他也是一个工具:脚垫!

到头来自己也是个被雇佣者。

从消费主义来解读这部短片,寓意很明显:

在高度分工的机械化社会,个人渺小如工具,每个人都出卖着自己的生命;

个体在大环境中没有表情,没有独立意识。

乐观的人,会心一笑,撕掉标签与帽子,身处不同位置的人本质并没有什么不同。

99%的人是无法战胜消费主义的,当然,也没必要去战胜它。

只要人有攀比心,消费主义就永远不会过时;

钱是人的胆;

当你遭受过社会的毒打以后,自然会开始攒钱。

毕业几年,回头看自己走过的每一步,每一次都比之前的生活更好一点点;

从掌握了自己核心竞争力,到物质逐渐丰富,更强的,甚至有了房产。

每一次消费完,生活变好了一点,又会有新的希望出来。

于是我们又追逐这片希望而行。

人之所以活着,不就是为了这么一点微茫的东西么?

说到底,不是人厉害,而是钱厉害。

同时,也请务必分清,你没有战胜消费主义,而是贫穷没有战胜你。