當11月11日,人們腦子裡第一個反應是購物,并非光棍的時候

這代表我們的生活,被消費主義成功入侵;

當第一個提出用消費快感一掃單身陰霾的時候

我們的情感,也在暗中标好了價碼。

每當碰上消費狂潮,我都會重溫一部紀錄片《人類》;

更确切地說,是重溫其中一句台詞——

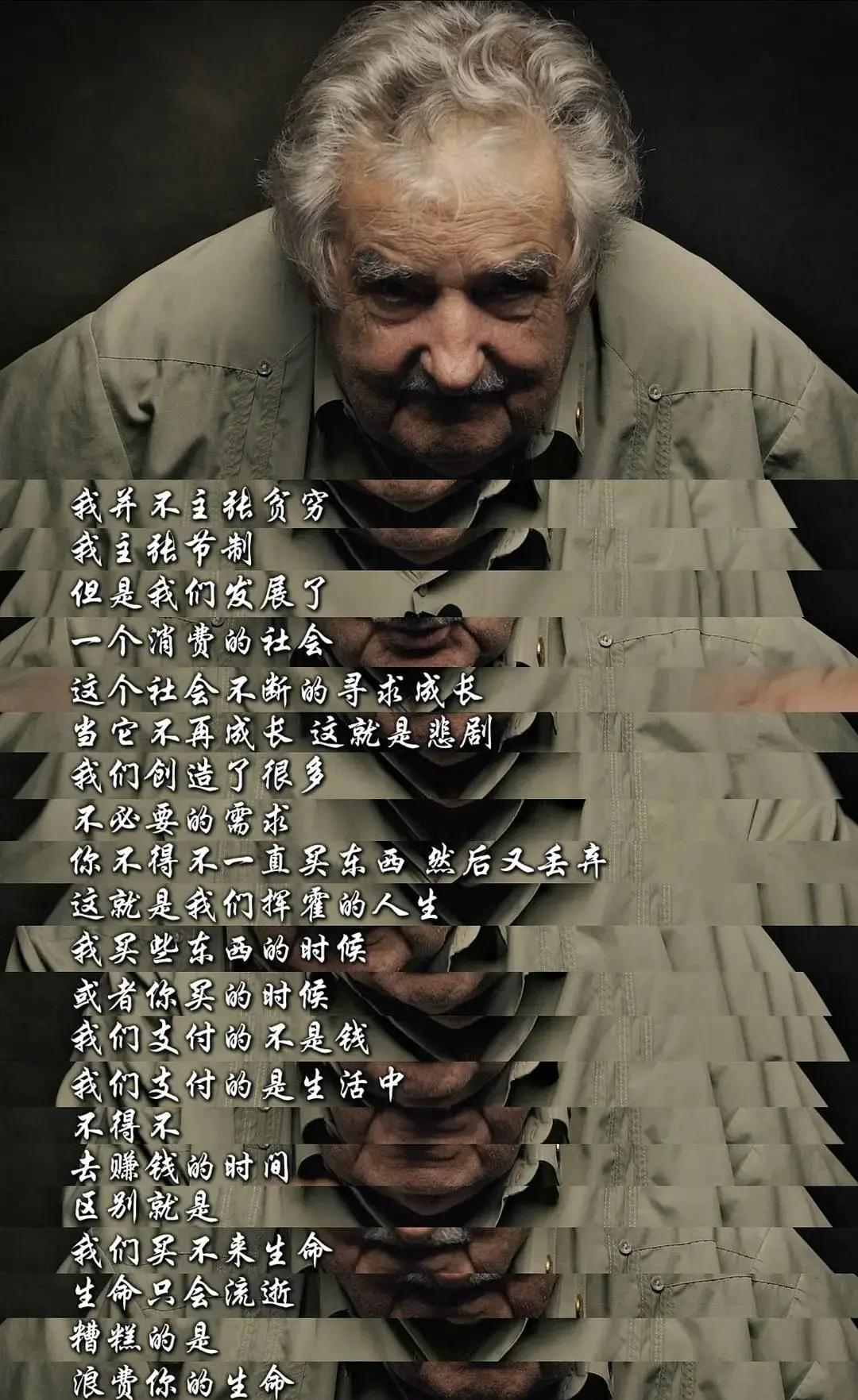

我并不主張貧窮,我主張節制

但是我們發展了一個消費的社會

這個社會不斷地尋求增長

我們創造了很多不必要的需求

你不得不一直買東西,然後又丢棄

這就是我們揮霍的人生

我們支付的不是錢

我們支付的是生活中不得不去賺錢的時間

差別就是,我們買不來生命,生命隻會流逝

糟糕的是,浪費你的生命,逝去你的自由

這段話樸實無華,誰說的已經不重要,卻振聾發聩、醍醐灌頂。

首先,它概括了消費型社會的本質:不斷追求增長,創造不必要的需求;

通過廣告來售賣這些使用性不強的商品;

消費者被吸引購買後,随着新鮮感的褪去,繼而丢棄;

接下來,它揭示了一個殘酷的現實——

大多數人的錢,是通過兜售時間換來的,無論賺多賺少,你總在出賣自己的時間;

而時間,是構成生命的基本要素;

是以,買買買的本質,是對生命的出讓。

這讓人想起了英國作家王爾德的那句話:

每個人生來都是國王,但大多數在流亡中死去。

想想吃灰的Kindle,隻穿過一次的衣服,車上那些沒有卵用的配置,這些剁手一時爽,後來用不到的産品和服務,都是對生命的辜負。

遺憾的是,這個公式倒退回來很難成立;

攢錢,并不代表對生命的存儲或延續。

強大如車王舒馬赫,沉睡五年後的蘇醒,創造了奇迹;

但用腿毛想也知道,這個奇迹,是用億萬雪花銀堆積出來的。

有錢人才能創造奇迹,普通人永遠也醒不過來,墳頭草都三米高了,錢雖然能突破生物科學規則,但問題是普通人沒錢。

有錢活,沒錢死,很殘酷,卻很客觀。

消費主義給生命賦予了新的意義——

努力生産最好的商品,再用出賣生産力所賺取的報酬,去兌換更好的商品。

在這幾次交換中,人,作為個體的意識形态,沒有絲毫參與感;

反過來說,消費主義給大多數迷茫的人抛出了一個探照燈。

阿根廷一個短片動畫《雇傭人生》,講得就是個樸實的故事。

鏡頭從主人公的一天開始。

以一個光頭男人為主線;

最開始起床,一臉困倦——

洗漱穿衣,有人為他舉起鏡子,他不以為然——

吃早點的時候,桌椅闆凳腿兒也用人來支撐——

這時候,觀衆會發現,生活中我們用到的所有工具,都用真實的人來替代。

照亮黑暗的台燈——

出門時的衣架——

鑰匙挂孔——

交替閃爍的紅綠燈——

上班坐的計程車——

這開腦洞的劇情,小夥伴們絕對憋尿看完。

帶着這男主究竟是何方大神?全世界人都在圍着他轉!的疑問,繼續推進劇情,萬萬沒想到的是——

當我們随着光頭男到他的公司時,發現他也是一個工具:腳墊!

到頭來自己也是個被雇傭者。

從消費主義來解讀這部短片,寓意很明顯:

在高度分工的機械化社會,個人渺小如工具,每個人都出賣着自己的生命;

個體在大環境中沒有表情,沒有獨立意識。

樂觀的人,會心一笑,撕掉标簽與帽子,身處不同位置的人本質并沒有什麼不同。

99%的人是無法戰勝消費主義的,當然,也沒必要去戰勝它。

隻要人有攀比心,消費主義就永遠不會過時;

錢是人的膽;

當你遭受過社會的毒打以後,自然會開始攢錢。

畢業幾年,回頭看自己走過的每一步,每一次都比之前的生活更好一點點;

從掌握了自己核心競争力,到物質逐漸豐富,更強的,甚至有了房産。

每一次消費完,生活變好了一點,又會有新的希望出來。

于是我們又追逐這片希望而行。

人之是以活着,不就是為了這麼一點微茫的東西麼?

說到底,不是人厲害,而是錢厲害。

同時,也請務必厘清,你沒有戰勝消費主義,而是貧窮沒有戰勝你。