两年前的那个夏天,我第一次去北京,在那里待了十二天。在遗忘之前,我想把那时的经历和感受写下来。

之所以说“路过北京”,是因为北京的面貌日新月异,就像席慕蓉诗中所说:“我于这城终是外人”。

北京的物价贵,吃住都不便宜,正像李雪琴说的那样:“对于北京来说,我连个备胎都算不上。”我只是一个路过的游客而已。

一直以为,北京对我来说并没有那么大的吸引力。我一直待在三线小城市,去北京这样的国际化大都市,可能会不习惯,怕露怯,怕像刘姥姥进大观园一样,让人笑话。

可是,到了临近出发的时候,我才觉得,对于这场旅行,我已经期待得太久了。

因为,我深爱的古代人物,无论是历史上真实存在过的,如曹雪芹、纳兰性德,还是虚构的文学作品中的角色,如《倚天屠龙记》里的赵敏,《红楼梦》里的林黛玉、贾宝玉……,都和北京有着千丝万缕的关系。(这些还只是古代人物,如果算上现、当代人物,就更不胜枚举了。)

说起《红楼梦》,我还曾闹过一个很大的乌龙。我从十二三岁就开始看《红楼梦》,其实并不大懂。看书里写到“金陵十二钗”、“石头城”……就以为里面的故事发生在南京。所以,我在考大学的时候选择了南京(当然,这只是因素之一)。

后来才知道,《红楼梦》里的故事,其实主要发生在北京。《红楼梦》里从头到尾没有提到“北京”这两个字,只说在“长安都中”。因为刻意模糊了朝代,所以用“长安”来代指北京。纳兰词里也是这样的:“明日近长安,客心愁未阑。”

就这样,我曾完美错过了和北京的相遇。

北京初印象

第一次来北京,就被北京的繁华气派震慑到了。

早晨刚下火车,就把行李寄存在火车站,直奔天安门广场。这里是祖国的心脏,我们是怀着朝圣般的心情来这里顶礼膜拜的。

顺路去了天安门旁边的中山公园,在那里邂逅一棵有一千年历史的辽代古柏。

北京作为都城的历史,是从辽金时代开始的。辽代的北京城被称为南京析津府,它的遗址在今天北京的西南角。

这棵古柏至今仍巍然挺立、郁郁葱葱。真希望它能开口说话:在这一千年的时光里,它曾经历过多少沧桑,见证过多少朝代的兴衰,看过多少次牧马的来去?

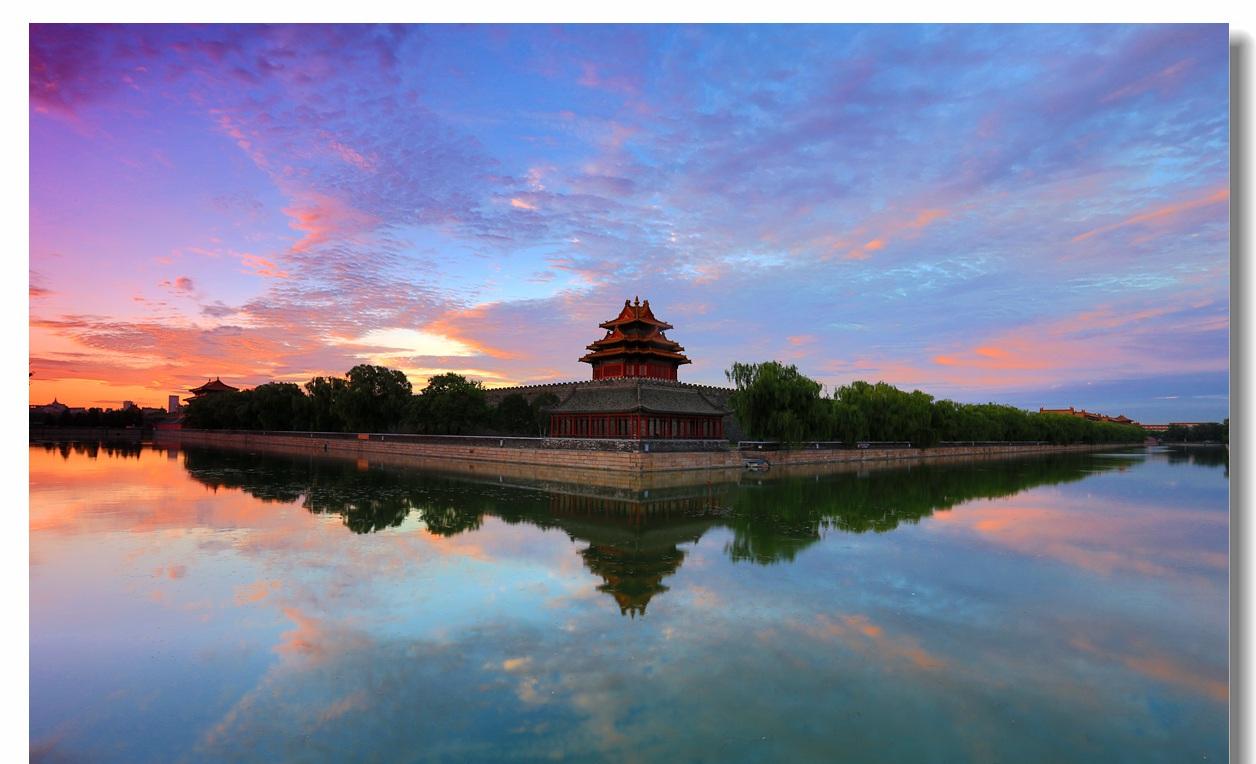

后来,我们登上了景山。从景山上俯瞰故宫,被北京城宏大方正的格局,故宫雄伟壮丽的皇家气魄震撼得瞠目结舌。

电影《革命者》里,有李大钊和教员在景山上畅谈革命的场景。这里最能体现北京城的魄力与魅力,的确是适合“指点江山”的好地方。

在景山公园里,有很多老人聚集在一起吹拉弹唱。从山坡上下来时,看见一位穿着戏装,挥舞着水袖的女士,正站在一棵矮树前吊嗓子。虽然看上去有些年纪了,但唱腔华美,婉转动人……

北京有着深厚的历史文化积淀,让人在不知不觉中如醉如痴,感觉如梦如幻。正像《一夜北京》中所唱的:“不敢在午夜问路,怕误入了百花深处……”

红楼情结

作为红迷,我把正式游玩的第一站选在了大观园。大观园是我向往多年的地方,即使从网上看到,怡红院、潇湘馆……里,摆放着一些风格诡异、让人不忍直视的蜡像,也没能把我吓退。还好,我们去的时候,这些蜡像已经被撤掉了。

大观园是87版红楼梦的外景拍摄地。虽然,在寸土寸金的北京,它的占地面积已经很大了。但我还是觉得比我想象中小了一些,局促了一些。

也许,我想象中的大观园,根本就不可能在尘世中存在吧。参观我心目中“只应天上有“的大观园,是让幻想回归现实的过程。

由于没有方向感,我并不了解“怡红院“和“潇湘馆“的具体方位。来到大观园,才知道,它们真的离得很近。只隔着半亩荷塘、一座小桥。难怪贾宝玉“不是在潇湘馆,就是在去潇湘馆的路上”呢。而蘅芜院离怡红院就很远了,宝钗选这里,可能是为了避嫌吧!

大观园不是什么热门景点,我们去的时候不是节假日,游人稀少。有一个穿汉服的女孩, 从容地在秋爽斋、稻香村……里拍照留影。

北京似乎有着浓厚的红楼情结。除了大观园外,在南锣鼓巷等景点,都能买到和《红楼梦》有关的纪念品。在热门景点恭王府,也有资料显示,据考证,恭王府才是《红楼梦》中大观园的原型……

赵敏和元大都

有一个我喜欢的人物,《倚天屠龙记》里的赵敏,也和北京有关。

这就是文学作品的魅力吧。明知道她是虚构的人物,但看到和她有关的一切,还是会心驰神往,想象着,真有这么一位笑靥如花的蒙古姑娘,曾经在这里生活过、热爱过。想去探访她的足迹,寻觅她的芳踪。

电影版《倚天屠龙记》的结尾,张敏饰演的赵敏说过一句:“我在大都等你”。

而在原著里,赵敏也说过这句话,却不是对张无忌说的。赵敏在用倚天剑试探金花婆婆后,说了一句:“‘你能拿到屠龙刀,倒也好了,我只在大都等你。”

赵敏还有一次提到“大都”,那是在和张无忌在破庙重逢之后,她给原来是乞丐打扮的张无忌买了新衣服,还说:“小地方没好东西买,将就着穿,咱们到了大都,再买过貂皮袍子。”

这两句话,把“赵敏”这个人物,和“元大都“这座城市,紧紧地连在一起。大都,是赵敏的家,还是她和张无忌三次酒馆相会的地方……

北京有不少元代建筑的遗迹。据说,南锣鼓巷就是始建于元代的建筑。

去参观园博会时,临时报了一个旅行团,在一个叫“北土城”的地铁站集合。从这个地铁站口远远望去,有一座带有明显蒙古风格的城堡式建筑。

原来,那里就是元大都城垣遗址公园。北京好几处地名里都有“土城”两个字,似乎都和元大都有关。可惜行程太匆忙,没能去那里游览。

北京的今与昔

北京,早已不再是元明清朝代的故都,也不是老舍笔下的那个“北平“。除了很多地名还沿用过去的之外,它已经完完全全是一座全新的、熙熙攘攘、人潮汹涌的国际化大都市了。

它跟我在书里读到的,在头脑里描摩的那个老北京完全不同,甚至找不到它的影子。比如,我想象中的天桥,是三教九流、耍把式卖艺的地方,而现实的天桥,却是一座高大上的,体育馆式的建筑——群众文化艺术馆,想看“卖艺”? 得花高价买票才行。

它也找不到我想象中的,可以坐在街头吃小吃的地方。就连“豆汁儿”这样的小吃,也登上了大雅之堂,只有在饭店里才能吃到。

不过,在某个不经意的刹那,在繁华街市的某个角落,还是能看到古朴的青砖灰瓦,看到一些旧时代的遗存。

有一些明显很有年头的建筑,流露出峥嵘蓊郁的气象。有些门面很气派,一看就是旧时王谢的府邸,也有一些看上去很普通,甚至有些凋敝的宅院,那是寻常百姓的家。

在北京的胡同里穿梭,仍然能感受到属于老北京的,独特的市井和烟火气息。

交错时空的相遇

参观恭王府的那一天,其实我真正想去的是纳兰性德的故居,也就是宋庆龄故居。

听说,在那儿的院子里,有一棵纳兰性德手植的合欢树。对于一个纳兰性德的“铁粉”来说,这棵树是能真真切切地触摸他的指纹,探寻他的足迹的地方,又怎么能错过呢❓

可惜,我从网上查到,那里正在修繕,暂不开放。

由于某些电视剧的热播,和绅成了家喻户选的人物。 恭王府曾经是和绅的府邸,就成了来北京游玩的必游之地,热度直追故宫。

虽然名为恭王府,在那里,恭亲王奕訢的存在感还不如和绅。

作为私家园林,恭王府的确美仑美奂,令人叹为观止。可是,对我来说,如果没有我热爱、仰慕的人来过这里,在这里生活过,再美的名胜古迹都是没有灵魂的。

参观过恭王府之后,我们步行去了附近的什刹海。

这么有名的什刹海,在北京甚至算不上什么景点,只是北京市民遛弯儿、锻炼的地方。就像其他城市里普通的休闲公园一样,不收门票。但还在修缮中,显得有些破败。

从什刹海出来,烈日炎炎,北京的公交系统又庞大复杂得让人崩溃。我们决定破费一次,坐出租车回临时的家。

返程途中,偶尔瞥见街道旁,古色古香的青灰色门墙上,挂着一块牌子,上面写着“宋庆龄故居”……可惜车速太快,都来不及拿手机拍下来……

这里就是纳兰性德故居了。虽然暂不开放,缘份还是指引我来到了这里……有那么一刹那,我和他曾经的生活轨迹无限接近,我真的觉得,我们好像在交错的时空里相遇了……