<h1 class="pgc-h-arrow-right" data-track="1">本文来自微信公众号:X-MOLNews</h1>

近日,中国科学技术大学微电子学院龙世兵教授课题组在氧化镓日盲探测器研究中取得新的进展。针对日盲紫外探测器在诸多应用场景需要面临苛刻环境的问题,该课题组基于低成本非晶氧化镓材料,通过缺陷和掺杂工程实现了极端环境下依然表现超高灵敏度的日盲探测器。该方法为高性能、耐极端环境日盲紫外探测器的研制及应用提供了一种可行的参考。相关成果发表在《先进材料》(Advanced Materials)杂志上。

日盲紫外光电探测器作为光谱探测不可或缺的部分,在导弹跟踪、火灾预警和深空探测等诸多关键应用场景中发挥着重要作用。在这些独特的应用场景中,日盲紫外光电探测器将不可避免地面对极端恶劣的环境(如高温、高电场、高辐射)。然而,传统的硅基日盲紫外探测器对紫外光灵敏度低、热稳定性差,难以满足苛刻环境下高灵敏探测的需求。因此,亟需开发一种具有较高环境耐受性的高性能日盲紫外探测器。氧化镓作为新兴的超宽禁带半导体材料,具有热稳定性好、禁带宽度大、紫外吸收系数大、材料易加工等优点,是日盲紫外探测较为理想的候选材料。目前,基于单晶氧化镓材料的日盲紫外探测器面临着成本高、规模小、隔离困难等问题。相比之下,非晶氧化镓具有易制备、成本低、易集成等特点,使其对不同应用场景有着丰富的兼容性及设计自由度。然而,基于非晶氧化镓材料开发高环境耐受性的高性能日盲紫外探测器还需解决其材料稳定性差、缺陷密度高、漏电流大、持续光电导效应明显等问题。

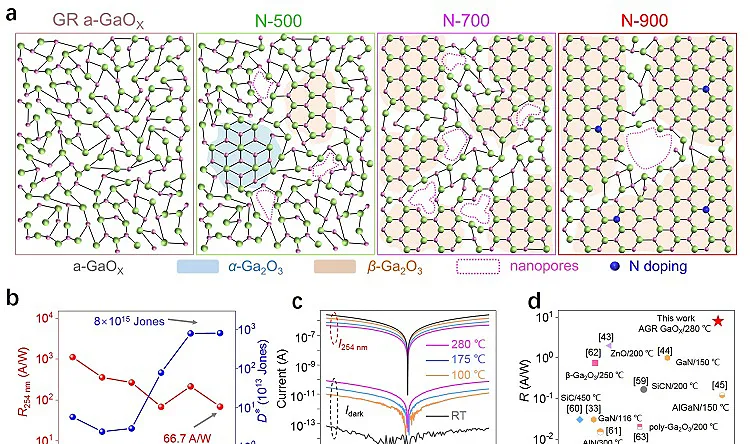

图1. 氧化镓材料设计及日盲紫外探测器性能。(a) 缺陷及掺杂工程对非晶氧化镓结构的影响,包括重结晶、纳米孔的形成及氮的掺杂;(b) 不同退火温度下器件的探测性能(响应度及探测率);(c) 所设计N-900器件在高温下的I-V响应曲线;(d) N-900器件与典型的高温紫外探测器性能的比较。

针对非晶氧化镓材料的上述问题,该课题组通过缺陷及掺杂工程成功设计出高性能且耐极端环境的氧化镓日盲紫外探测器。该缺陷和掺杂工程,包括富镓的氧化镓非晶材料设计及后退火工艺以实现材料的重结晶及掺杂补偿。富镓材料是器件具备高响应电流及引入掺杂补偿的关键;而氮气退火则促进了非晶材料的局部晶化、纳米孔的形成、缺陷浓度降低及掺杂补偿等诸多光电探测有利因素的形成(图1a)。上述因子中,富镓材料和纳米孔形成保证了器件具有较高的日盲响应电流,而材料晶化、缺陷降低和掺杂补偿确保了器件具备较低的暗电流,从而使器件输出较为理想的光电流“顶天”暗电流“立地”表现。经过氮气高温增韧的富镓GaOX薄膜,材料稳定性增强,这不仅有助于光电性能的提升,而且有助于提升材料的极端环境耐受性。通过上述缺陷和掺杂工程设计,实现了高性能且耐极端环境的日盲紫外探测器。与常规非晶富镓氧化镓器件相比,工程化处理的器件暗电流降低107倍(46 fA)、探测率提升102倍(8×1015 Jones)(图1b)、响应速度提升102倍(80 ms)。同时,得益于子带隙吸收的抑制,探测抑制比(R254 nm/R365 nm)提升了105倍,达到创纪录的1.8×107,显示出器件优异的光谱选择性。此外,在高温、高压、高辐射等极端条件下,器件依然保持较高的探测性能(图1c,d)。特别地,基于该缺陷及掺杂工程所设计的氧化镓探测器阵列,实现了高温下的清晰日盲成像验证(图2)。上述较高的综合性能使所设计的氧化镓探测器在紫外探测领域脱颖而出。因此,缺陷和掺杂工程为低成本、超灵敏、耐极端环境的日盲探测器的实现提供了可行的参考策略,也为其它光电器件的工程设计提供潜在的启示。

图2. 日盲紫外成像演示。(a) 成像系统示意图;(b) 器件阵列光学照片;(c) 不同温度下阵列单元的光/暗电流统计;(d) 不同高温下,电流的静态分布及对应的成像效果。

中国科学技术大学微电子学院龙世兵教授和赵晓龙博士后为该论文共同通讯作者,博士生侯小虎为论文第一作者。该研究得到了国家自然科学基金、中国科学院战略性先导研究计划、中国科学院前沿科学重点研究计划、广东省重点领域研究发展计划及中国科学院微电子研究所微电子器件与集成技术重点实验室开放课题的资助。也得到了中国科学技术大学微纳研究与制造中心、中国科学技术大学信息科学实验中心、中国科学技术大学行星探索与前瞻性技术前沿科学中心、中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所纳米器件与应用重点实验室的支持。

High-Performance Harsh-Environment-Resistant GaOX Solar-Blind Photodetectors via Defect and Doping Engineering

Xiaohu Hou, Xiaolong Zhao, Ying Zhang, Zhongfang Zhang, Yan Liu, Yuan Qin, Pengju Tan, Chen Chen, Shunjie Yu, Mengfan Ding, Guangwei Xu, Qin Hu, Shibing Long

Adv. Mater., 2021, DOI: 10.1002/adma.202106923

导师介绍

龙世兵

https://www.x-mol.com/university/faculty/148227

中国科大官网报道:

http://kyb.ustc.edu.cn/2021/1015/c6076a525774/page.htm

(来源:中国科学技术大学微电子学院、科研部)