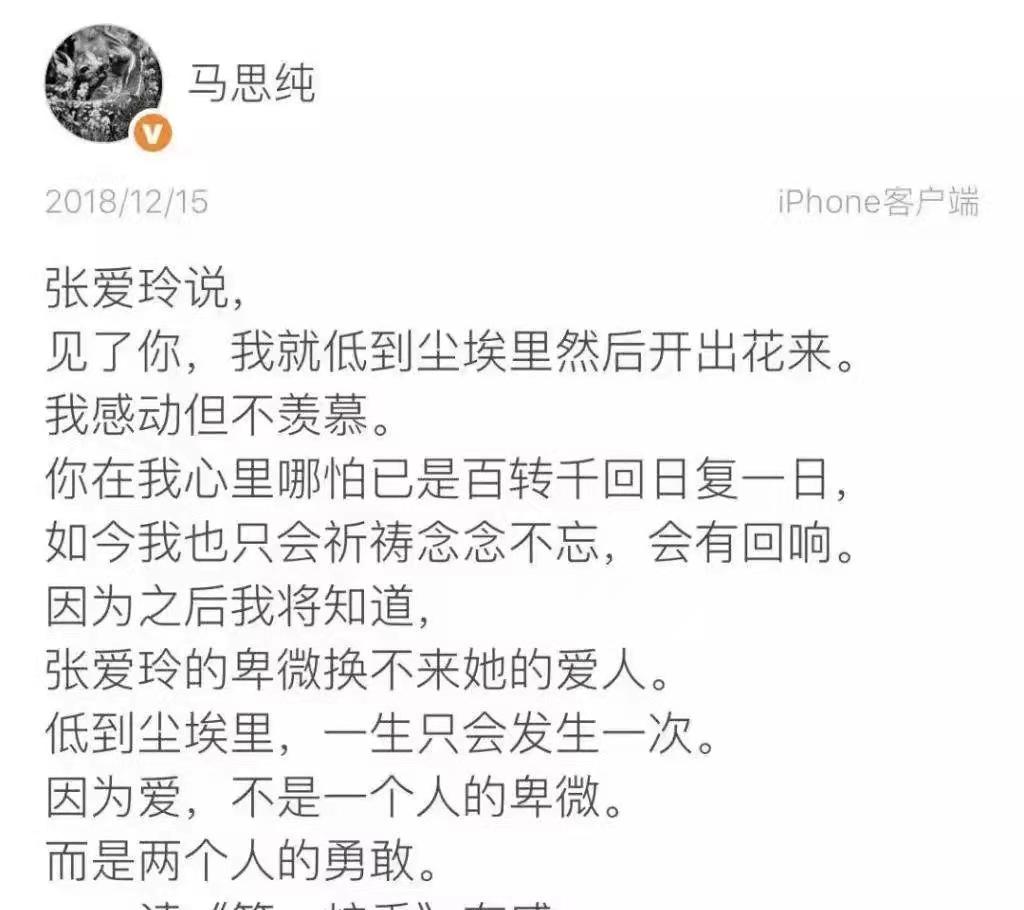

三年前,马思纯分享了《第一炉香》的读后感,被狠狠群嘲了。

大V博主质疑:“虽说一千个读者有一千个哈姆雷特,但也有人把哈姆雷特看成哈利波特。”

这是一句极其狠的话。

我看到很多博主,没有看懂马思纯的读后感,却纷纷引用了这句话,来批评马思纯的张冠李戴和伪文艺人设。

这是我们很多人的困境,读不懂,看得见。

读不懂内涵,看得见舆论。

那时候的马思纯挨了太多骂,为她说话的人,也只是用“敢讲”这样不痛不痒的词汇,不用卷入斗争,又不用暴露文化素养。

当我现在回看这段读后感,也还是会有同样的感受:马思纯没有读过原著。

问题就出在那句“读《第一炉香》有感。”

她没有提及原著相关的内容,只提及了张爱玲的卑微和她的爱情观。

甚至面对批评,她仍然在解释自己的爱情观,以及读后感的含义。

而她对面的大V,观点准,批评狠。“跟张爱玲这部小说里想表达的主旨无关”“离题千里”“拼凑型读后感”这些言论重重地撞击着她的文艺女青年人设。

之后,张迷加入进来,直接发文圈出马思纯的引用错误,

还忠告她“少看假张爱玲语录,多读原著。”

“人设崩塌”四个字被越来越多地用在了她的身上。

提这件往事,只是因为有些感慨。

我认同她的观点,这是感慨的原因之一。

读后感的确是一件比较个人的事情,“见仁见智”也是这个理。

只是她作为文艺女青年,作为演员,《第一炉香》的女主,这样的读后感浅了,偏了。

她没有提及“卑微”感想的缘由,我想,可能是看到了葛薇龙的卑微。

“她们是不得已的,我是自愿的。”

她爱乔琪,得知他不愿意结婚是心高气傲,取个妆奁丰厚的小姐,两口子在外面能过得舒服一点,于是,虚荣世故,明知乔琪是浪子的她还是选择为他投身欢场。

面对乔琪的自白,她笑道:“我爱你,关你什么事,千怪万怪,也怪不到你身上去。”

单方面炽热的爱,蛮暴的热情,本就是一种卑微。

凤凰读书曾评论道:《第一炉香》是感伤主义至上的爱情小说,从这一层看,马思纯的读后感也无大错。

如果没有此次的“人设崩塌”,马思纯扮演的葛薇龙也还是会被骂,这是我感慨的另一个原因。

马思纯的五官、身形气质都和葛薇龙不贴合。

她的五官是美的,《甜酸》书模时的她,灵动而美好,自由而不羁。

她是特别的存在,和青春期乖巧甜美的女孩不同,她有一种轻熟的姿态,和“问题少女”般的小叛逆。

和后期被群嘲的“土”不同,此时的她精致而带点娇憨。

身形也是瘦的。

而后期逐渐变得粗糙和敦厚。

这种粗糙有骨架大身量高的原因,有她后期面部调整的原因,有造型的锅,也有人设营造的撕裂感。

总之,从小生长优裕,外在条件显“糙”而“土”的马思纯扮演小家碧玉的葛薇龙,出现了违和感。

写在最后,我是张爱玲的书迷,但是她的作品,我不敢说懂。

如果你对我的看法有不同意见,尽管提出。