从1980年代妹妹在演艺界出道开始,到1997亚洲金融风暴前后,二十年间,是台湾百业兴旺的全盛时期。

妹妹的演艺缘,最早可追溯到她五岁的时候。

1965年冬,美国大导演怀思(Robert Wise,1914-2005)到基隆港实地拍摄《圣保罗号炮艇》(The Sand Pebbles,1966),造成很大轰动。因为他的名作如《我要活下去!》(I want to live!1958)、《西城故事》(West Side Story,1961),还有正在台北上映的歌舞片(musical)《真善美》(音乐之声The Sound of Music,1965),都在全岛缔造票房佳绩,备受推崇,我们全家都去看过,过足了电影瘾。

此次来台担任《圣》片的男女主角,动作天王史提夫·麦昆(Steve McQueen),美艳红星甘蒂丝·柏根(Candice Bergen),给人的印象,更是理想绝配,许多人都颇思一睹庐山真面。尤其是史提夫·麦昆,在《第三集中营》(The Great Escape,1963)中扮演的硬汉形象,令台湾影迷为之疯狂,粉丝多不胜数。

此外,父亲对《圣》片也有很大的期待,因为该片故事场景设在湖南长沙、湘潭之间的湘江上,父亲以为能随该片剧组,在基隆河上,找到类似家乡的景致,跟着摄影记录,以慰思乡之情。不过后来知道,片中长沙一景,为求近便省事,以淡水教堂一带的景观取代,大失所望,热情顿失。

记得那是一个星期天下午,许多亲戚朋友一早就来联络,说是下午要到父亲办公室三楼,去看《圣》片剧组在码头上拍外景戏。父亲公司位在基隆忠一路与中山一路的交会口,设在当时海港附近最高建筑的二三楼,窗户高敞,视野开阔,是观赏码头活动的最佳地点。于是大家约好时间,带了饮料零食,聚集在三楼窗前,见识了这部好莱坞长篇史诗巨作的拍摄实况。

码头水边,但见大型旋转吊车载着摄影师,在导演的指挥下,上下左右自由滑动,忽而高空,忽而海面,多角度取景;几个主要演员,与一堆临时演员,也在工作人员安排下,依序走位,简单几个动作,不断重复拍摄,非要导演满意不可。我们这些高楼观战的外行,摸不着窍门,没几分钟便看烦了,纷纷坐下来休息聊天,父亲找了个空档,为坐在旋转高椅上的妹妹,拍了一张照片。

《圣》片最大的主角San Pablo号炮艇,是剧组花费二十万美金在香港订做的,吃水甚浅,被戏称为“福斯公司有史以来最大的道具”。我与妹妹看了,都摇头表示不屑。因为真正的战舰,我们见多了。

长驻左营而常来家中做客的姨夫,出身广东海军世家,一路从舰长到舰队司令,到海军官校校长、海军副总司令,再到中船董事长,是当今有名的潜艇专家。他每次到基隆,如果机缘凑巧,都会邀请我们登舰参观,详加介绍。因此对舰艇的种种,连五六岁的妹妹都略知皮毛。

看过了《圣》片的实际拍摄过程,使我兴起对电影编剧、剪接等细节进一步了解的雄心,也促成了日后我与小野在《民生报》共同开设影评专栏的契机,更为三十年后《罗青看电影》一书的出版,打下了基础。

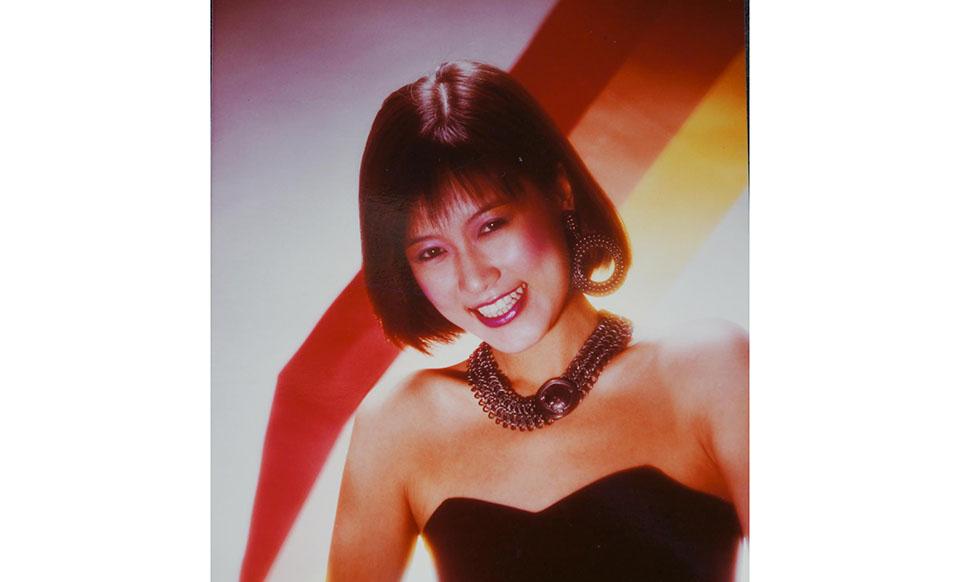

《海滩的一天》剧照

妹妹二十二岁时,因主演台视八点档电视连续剧《再爱我一次》(1982),顶着“最佳演技新星”的光环,在影视界开始窜红,参加各种演出的机会,逐渐增多,同时也多次应邀到南部“劳军”表演,提升士气。每次到了海军,她所受到的接待,规格都超过一般,弄得大家还以为是“参谋总长”来了。

其实那几年,她所参与的十多部电影与电视,都是一般的三厅娱乐故事片或学生情人打闹片(melodrama),如《台北甜心》《飞越补习班》《人蛇大战》《家和万事兴》之类,重点在票房,不在艺术。

有分量的电影,妹妹只参加过一部,那就是台湾新电影表作之一,杨德昌的处女剧情长片《海滩的一天》(1983)。在该片中,她饰演一位喜欢打情骂俏的浮夸美女,表现虽然令人惊艳,但前后只有不到三十秒的戏份,仅能聊备一格。

弟弟眼看妹妹演戏一炮而红,颇不以为然。“论演电影,我还是她的前辈哩!”弟弟噘噘嘴,指着他的电吉他说:“我们合唱团,就应邀上过镜头!”

的确,1970年代中期,他和他的电吉他合唱团,真的上过一部大家都记不起名字的三厅电影,导演是李行(1930-),编剧是住在怡安大厦后面的邻居琼瑶,许多亲友都被请去捧场观赏。大家聚精会神看了半天,也没有看到弟弟出现,十分失望。

后来根据内行人的仔细回想,电影中出现的那把电吉他,是弟弟的没错,至于那只弹吉他的手,是不是弟弟的,还有待考证。

罗青