從1980年代妹妹在演藝界出道開始,到1997亞洲金融風暴前後,二十年間,是台灣百業興旺的全盛時期。

妹妹的演藝緣,最早可追溯到她五歲的時候。

1965年冬,美國大導演懷思(Robert Wise,1914-2005)到基隆港實地拍攝《聖保羅号炮艇》(The Sand Pebbles,1966),造成很大轟動。因為他的名作如《我要活下去!》(I want to live!1958)、《西城故事》(West Side Story,1961),還有正在台北上映的歌舞片(musical)《真善美》(音樂之聲The Sound of Music,1965),都在全島締造票房佳績,備受推崇,我們全家都去看過,過足了電影瘾。

此次來台擔任《聖》片的男女主角,動作天王史提夫·麥昆(Steve McQueen),美豔紅星甘蒂絲·柏根(Candice Bergen),給人的印象,更是理想絕配,許多人都頗思一睹廬山真面。尤其是史提夫·麥昆,在《第三集中營》(The Great Escape,1963)中扮演的硬漢形象,令台灣影迷為之瘋狂,粉絲多不勝數。

此外,父親對《聖》片也有很大的期待,因為該片故事場景設在湖南長沙、湘潭之間的湘江上,父親以為能随該片劇組,在基隆河上,找到類似家鄉的景緻,跟着攝影記錄,以慰思鄉之情。不過後來知道,片中長沙一景,為求近便省事,以淡水教堂一帶的景觀取代,大失所望,熱情頓失。

記得那是一個星期天下午,許多親戚朋友一早就來聯絡,說是下午要到父親辦公室三樓,去看《聖》片劇組在碼頭上拍外景戲。父親公司位在基隆忠一路與中山一路的交會口,設在當時海港附近最高建築的二三樓,窗戶高敞,視野開闊,是觀賞碼頭活動的最佳地點。于是大家約好時間,帶了飲料零食,聚集在三樓窗前,見識了這部好萊塢長篇史詩巨作的拍攝實況。

碼頭水邊,但見大型旋轉吊車載着攝影師,在導演的指揮下,上下左右自由滑動,忽而高空,忽而海面,多角度取景;幾個主要演員,與一堆臨時演員,也在從業人員安排下,依序走位,簡單幾個動作,不斷重複拍攝,非要導演滿意不可。我們這些高樓觀戰的外行,摸不着竅門,沒幾分鐘便看煩了,紛紛坐下來休息聊天,父親找了個空檔,為坐在旋轉高椅上的妹妹,拍了一張照片。

《聖》片最大的主角San Pablo号炮艇,是劇組花費二十萬美金在香港訂做的,吃水甚淺,被戲稱為“福斯公司有史以來最大的道具”。我與妹妹看了,都搖頭表示不屑。因為真正的戰艦,我們見多了。

長駐左營而常來家中做客的姨夫,出身廣東海軍世家,一路從艦長到艦隊司令,到海軍官校校長、海軍副總司令,再到中船董事長,是當今有名的潛艇專家。他每次到基隆,如果機緣湊巧,都會邀請我們登艦參觀,詳加介紹。是以對艦艇的種種,連五六歲的妹妹都略知皮毛。

看過了《聖》片的實際拍攝過程,使我興起對電影編劇、剪接等細節進一步了解的雄心,也促成了日後我與小野在《民生報》共同開設影評專欄的契機,更為三十年後《羅青看電影》一書的出版,打下了基礎。

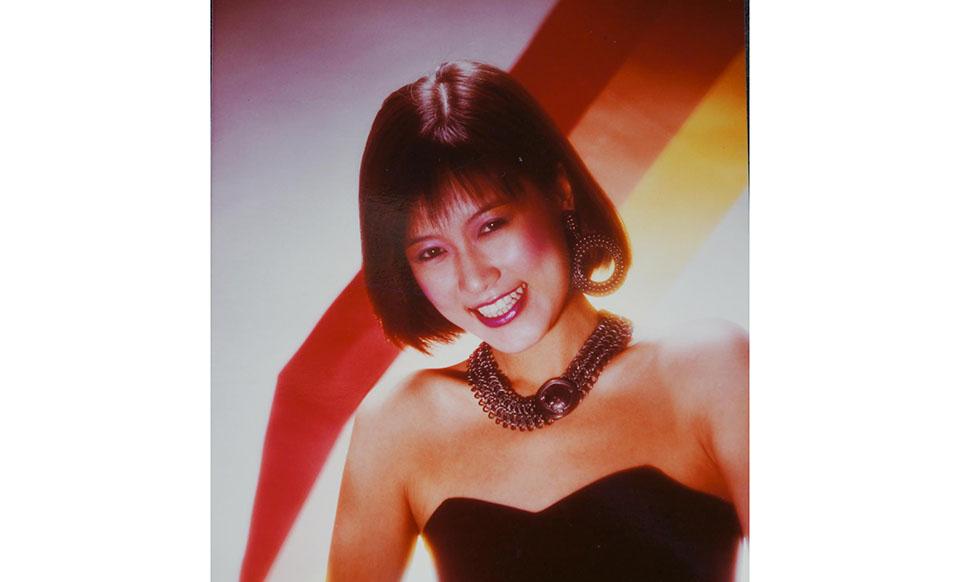

《海灘的一天》劇照

妹妹二十二歲時,因主演台視八點檔電視連續劇《再愛我一次》(1982),頂着“最佳演技新星”的光環,在影視界開始竄紅,參加各種演出的機會,逐漸增多,同時也多次應邀到南部“勞軍”表演,提升士氣。每次到了海軍,她所受到的接待,規格都超過一般,弄得大家還以為是“參謀總長”來了。

其實那幾年,她所參與的十多部電影與電視,都是一般的三廳娛樂劇情片或學生情人打鬧片(melodrama),如《台北甜心》《飛越補習班》《人蛇大戰》《家和萬事興》之類,重點在票房,不在藝術。

有分量的電影,妹妹隻參加過一部,那就是台灣新電影表作之一,楊德昌的處女劇情長片《海灘的一天》(1983)。在該片中,她飾演一位喜歡打情罵俏的浮誇美女,表現雖然令人驚豔,但前後隻有不到三十秒的戲份,僅能聊備一格。

弟弟眼看妹妹演戲一炮而紅,頗不以為然。“論演電影,我還是她的前輩哩!”弟弟噘噘嘴,指着他的電吉他說:“我們合唱團,就應邀上過鏡頭!”

的确,1970年代中期,他和他的電吉他合唱團,真的上過一部大家都記不起名字的三廳電影,導演是李行(1930-),編劇是住在怡安大廈後面的鄰居瓊瑤,許多親友都被請去捧場觀賞。大家聚精會神看了半天,也沒有看到弟弟出現,十分失望。

後來根據内行人的仔細回想,電影中出現的那把電吉他,是弟弟的沒錯,至于那隻彈吉他的手,是不是弟弟的,還有待考證。

羅青