《丽水1943》后记

田曼林

有很多原因促使我创作了这部作品。在我很小的时候,我不止一次从长辈的闲聊中听到"日本鬼"这个词。人们带着恐惧和紧张的心情说这些话,仿佛在谈论一个魔鬼。尽管理解力很低,看到他们脸上复杂的表情和有些夸张的动作,但我的直觉告诉我,他们参与的是一个让彼此紧张的话题,不像岁月,洪水,干旱等。他们更进一步,说日本鬼来了,每个人都躲在哪个山洞里......云云会害怕,自然会想:如果有一天日本鬼再来,我们应该躲在哪里?

魔鬼再也没有来过,但这个符号被牢牢地记住了。当我十几岁的时候,我没有详细想过日本恶魔为什么会来,他们做了什么,他们长什么样子......虽然我不知道自己为什么害怕,但影子一直驻扎在长辈们不经意间的闲聊中,直到童年。后来,我在教科书上读到了抗战的故事,和同学们一起唱了抗战的歌,特别是看到了电影中日本恶魔的形象,看到他们残忍地屠杀了中国人民,烧毁了村庄......如此之多,以至于我读了无数关于抗战的文章,看了更多的影视作品,听了一些讲座,对魔鬼和恐惧的原因有了深刻的理解,对那段历史有了全面的了解,从感性到理性,从局部到全面。

直到有一天,我亲眼看到了县城附近山上的战壕、观察哨、机枪阵地等等。如此大规模的战斗防御工事其实就在我身边——我有点害怕和不安。通过一些研究,我确信这些防御工事是中国军队为抵抗日本军队而建造的,中国和日本军队在这里进行了激烈的战斗。战争就在不远处,七十多年前,它发生在黄河两岸,在长江流域,它发生在我周围的这片土地上。为了防止日军进入西南地区,中国军队沿长江流域和武陵山脉修建了防御工事。三峡石碑要塞和湘西门户是中国军队保卫首都重庆的重要通道。1943年左右,该地区充满了战争,烟雾和烟雾,生命被摧毁......有哪些细节?通过到处搜寻、收集、走访,我居然见到了参加过常德之战的老兵,遵义有七十四军少校,益阳有特勤连连长,衡阳有野战医院院长,铜仁有工兵,石门有炮兵,玉清县有文艺兵......特别是2014年,我在志江遇到了七十三军临时五师特工连老兵张正国。他们有一个共同的身份——反战老兵。多年以后,许多过去的事件都变成了乌云密布,但他们对战争的记忆却相当清晰。他们清楚地记得部队的名字和指挥官的名字,他们可以逐字逐句地唱着当年的军歌,甚至记得许多西里地名和他们在西里的战斗方式。而当地人可以准确描述日本飞机投掷炸弹的情况,房屋被烧毁的地方,日军尸体被埋葬的地方,国民军居住的地方,他的家人被日军杀害,人们被日军羞辱......从他们的脸上,我看到了我小时候看到的表情,恐惧,情绪,叹息,仇恨;听到他们共同的声音:诅咒,指责。过去通过老人的故事再现。

这是一段支离破碎的历史,也是一笔宝贵的财富,我的思绪在老人的故事中徘徊了很久,尽力去想象当时的真实场景。在民间,我听过有人说,常德之战主要是在常德打得很激烈,石门和西里没有打;还有人说,第五十八师在西里战役中败退到桃园,甚至有人不知道常德战役影响了西里,不知道外国侵略的脚步在西里十多个乡镇猖獗,没想到,痛苦依然留在了老人们的心中。

过去不容忽视,真相不容掩盖,历史不可改变。也许,档案史的编年史会在一定程度上涉及到这段历史,但肯定不会有目击者的生动叙述,反战老兵和当地老人的故事,县城的焚烧,山间的战斗防御工事,英雄烈士的骨头。我应该说什么,我能说清楚吗?难道不是要写吗?出于这个原因,我挣扎了半年多。

挖掘地方文化,弘扬民族精神,是我们文化工作者的使命。2014年,在参与纪录片《希力抗战》剧本的创作、拍摄和制作后,我还是没有完成,开始构思自己的小说构思,因为这是立体全面地呈现这个主题的最好方式。小说的创作是一个人痛苦的探险。如何塑造人物,如何展开情节,然后是作品的厚度和穿透力,这些都是无法在互联网上检查和别人咨询的事情。只有依靠自己的理解,借鉴他人的成就,从众多材料中寻找一条线,巧妙地将需要表达的内容串联起来。在开始写作之前,我想起了同题的电视剧《血湘西》,犹豫了将近一年。县城附近的一座废弃的房子成了我经常去的地方,住了半天多,或者深夜。我用地图、部队历史和一些地方的简介粘贴在房子的墙壁上,希望从中得到一些灵感。

2015年秋天,他在县党委党校参加了为期一个月的学习。参加这项研究意味着我可以暂时离开该单元的一些日常任务,花时间思考写作。白天学习,晚上呆在学校,有一个开始,有一个章节和一个结局,框架就出来了。此后,断断续续地停止写作,2015年已经过去了,2016年已经过去了,直到2017年国庆节,初稿终于完成。经过一段时间的磨难,在2018年夏天,基本成形,我决定考虑出版。

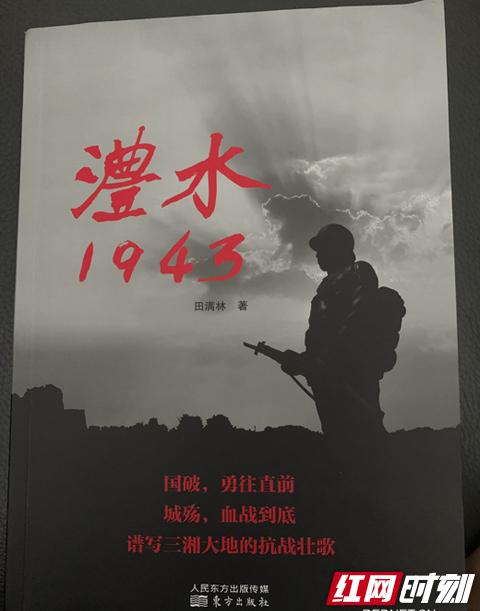

《丽水1943》约20万字,是一部参照历史资料,吸收当地文化创作的文艺作品。需要解释以下问题:

角色原型和主要角色。主角,岑大竹。岑大竹是支撑柱梁,代表中国抗战的中坚力量,虽然他的抗战是偶然的,一开始是被动的、自发的,一度迷茫,看不到方向。然而,残酷的战争却教会了他,在战火中,他慢慢成熟起来,坚持到底的抗战到底。他的原型,某种程度上是张正国,原七十三军特工连的士兵。彭世良将军的死讯,是张正国亲自讲的。从人群中听到一位少将的师长是如何牺牲的,我立刻感到震惊,忍不住把目光投向了他。张正国长期入伍,经历了多次战争,特别是参加了长沙的几场战役,石门在第一次世界大战中九战死,撤退到大庸,后来又参加了雪峰山战役,迎来了抗战的最后胜利,他有太多的传说。当然,它也合成了其他字符,这就是为什么纤毛是汉辰柱的原生。其他人物,苏先生、自然英雄、张继才等人物都是在塑造民间人物的基础上参考的人物,文艺作品并不都是纪录片,塑造人物就是为了表现主题,展开情节,如果出现相似之处,那纯粹是巧合,不能坐下。常家三姐妹代表了丽水,尤其是西丽地区的三位不同女性形象,她们虽然性格不同,但有着共同的特点:坚韧顽强,勤劳善良,爱恨交织。为了展现瓦当的性格,很自然地想到湘西的第三十四师,也就是后来的第128师,为了展现抗战的全景和深度,有必要与第128师嘉善的斗争联系起来,主角的影子自然而然地出现在最初的战场上, 这对于表达他的经历和未来流离失所和抑郁的内心世界是方便的。为了避免这类作品对国民党和共产党信仰之争的表达方式,这部作品引入了一位传奇人物瓦波波。瓦宝宝是一个历史人物,历史上确实有人。她是反吴的英雄,狼和大地战士的普通战神,也是湘西人瓦当等人上前线和岑大竹的最早精神支持者。这部作品详细描述了进入西里战役的日军和主要战役,但没有正面描述日军,甚至没有像样的日军形象,只提到了薛家璞的军官和第六十五联队的指挥官伊藤荣彦。为什么对魔鬼的渲染不多,主要从两个方面出发:一是魔鬼的恶毒狡猾在同类作品中被引入得足够多,而重新描述只是简单的重复,意义不大;另一个原因是,这部作品不是简单地写一场战争,而是通过历史事件来反映当时的社会,介绍丽水的人文风俗,这个视角是退伍军人、当地老人的视角,也是西里人民回顾历史的视角。

故事的背景和相关的历史资料。中国抗战进入僵局后,湖南是主战场,湖南自1938年日军占领武汉以来一直是前线战场。西里是一片火热的抵抗之地,1万多名年轻强者踏上了战场。西里民间反战势力如雨后春笋般涌上来,自发筑碑,创作反战歌曲。关于抗战,西里拥有大量现成的物证和人身证据,《抗战阵亡士兵纪念碑》《湖南人保卫大湖南》是这一时期的作品,2015年发现,参加抗日战争的老兵还有三十余人。另一方面,由于我之前写过纪录片《西里阻挠战争》的剧本,查阅了相关历史资料,研究了战争的背景、参战的部队双方、部队驻扎地、战争形势,特别是多次访问战争发生地, 而且对历史资料的把握还比较充分。

线索安排和详细描述:作品的明线是主人公参与战争和成长过程的经历,通过他,表达了我心中的阻力。1943年冬,日军入侵西里,离开西犁12天,用闪回和回忆,全景反映抗战的历史事实,追溯到数百年前与倭寇之战的历史。暗线有岑大珠和张家三姐妹之间的情感纠葛(情感线)。好的故事有美好的开端,但没有最后的结局,战争,剥夺了他们所有的美好。苏先生与张继才(政治路线)的斗争。民族战争的背后是双方的矛盾。全面抗战爆发后,国民党和共产党两党表面上达成了共识,坚持全国范围的抗战,但摩擦从未停止。中央和军事指挥部四处追捕国民党军队中的共产党人和亲共产主义士兵,并限制共产党人的活动,直到他们制造了"安徽南方事件"。小说中的许多故事都是基于反战老兵的叙事,略有变化。如果宁宁死了,不能放弃一袋广阳秘书长,绰号"吃沙子"的四川士兵,部队互相拉人被称为"挖沙",吴团的指挥官逃跑,杨家溪大屠杀,车辙杀了魔鬼并抢刀,并抓住了发射器, 所有这些都有历史。许多地名和人名也很容易获得。在剧情方面,虽然它指的是同类型的作品,但为了避免陷入类似技术而没有悬念的境地,它避免了生硬的战斗场面。

区域色彩和风土。这部小说试图尽可能地结合当地的民间传说来表达个性。拉纤维、排行,曾经是丽水河上最激情的过去;丽水小号和西里民歌是丽水河独特的文化符号;菩萨和板龙灯是流传了数千年的民间活动,至今仍深受西里人民的喜爱;食物和小吃,当地建筑,口语俚语等都反映在作品中。特别值得一提的是,作品高度推荐了《西里山水》的风光,将丽水河两岸风景如画的风光、温泉、冰雪世界、四十八村等地融入了深深的个人感受中。

作为一个在行政单位从事文化管理的人,我没有太多的时间和精力从事文学创作。首先,我要感谢把我拖出校园走进教室的老师,陆银忠老师,像哥哥一样的朱银平老师,以及教我写作启蒙的傅春莲、田贵志、李朝宗、曾胜阳。他们总是教我,给我鼓励和期待,让我记住自己的初衷,不敢懈怠。湖南文理学院的魏毅教授和湖南文理学院的社丹青教授,他们的母校,经常关注我们这些散落在各个角落的人,和几个坚持在同一窗口练笔的朋友经常在微信群里交流和讨论, 而且从未远离过。然后是作品,我在2000年认识的一位领导和兄弟,虽然他不玩文学,但他是一个睿智,热情,深情和负责任的人。20多年来,他一直信任、支持和鼓励我继续写作。感谢宣传部领导和同事们,对这部作品寄予厚望,逐字逐句阅读全文,提出修改建议。特别感谢认识赵慧婷近20年的赵慧婷先生,他自己在艺术道路上不断奋斗,为我们城市的文艺工作者树立了榜样,每次见面总是给我鼓励。赵先生从百忙之中抽出宝贵的时间阅读全文,除了从专业角度给我中肯的建议外,还为作品题词写了序言。还有我的文学朋友,童年的玩伴,骑马的朋友...还有生活在这片土地上的人们,他们给了我心和力量。在我的作品中,有我走过的路,有我经历过的事情,有我读过的书,有我爱过的人。

我感谢那些亲身为抗日战争作出贡献的老兵们,他们为记录今天的历史作出了不懈的努力。他们中的许多人在过去几年里已经去世,他们未能看到这部作品的出现,在这里,他们深深地记住了他们的反战事迹和记录抵抗战争的努力。感谢湖南老兵之家的志愿者们,陪伴我深入到每一个退伍军人家,审视每一件遗物,无私奉献,志愿者的爱心和正义给了我太多的力量。

回想起来,起初,我并不想写小说,没想到我这辈子正式完成的第一部小说,竟然是以抗战为题材的。然而,在内心的驱使下,我仍然坚持走路。从2013年到2018年,大约六年,我的主要精力都花在了对抗战的研究和《抗战小说》的构思和创作上,忽略了很多,失去了很多,但有了一次我从未有过的远征,一次特别深刻而珍贵的经历,无数次的纠缠, 失眠和情绪,足以支持我在未来克服更多的困难。