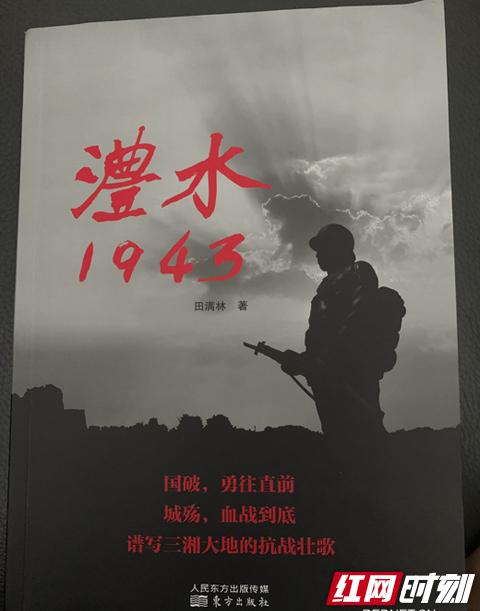

《麗水1943》後記

田曼林

有很多原因促使我創作了這部作品。在我很小的時候,我不止一次從長輩的閑聊中聽到"日本鬼"這個詞。人們帶着恐懼和緊張的心情說這些話,仿佛在談論一個魔鬼。盡管了解力很低,看到他們臉上複雜的表情和有些誇張的動作,但我的直覺告訴我,他們參與的是一個讓彼此緊張的話題,不像歲月,洪水,幹旱等。他們更進一步,說日本鬼來了,每個人都躲在哪個山洞裡......雲雲會害怕,自然會想:如果有一天日本鬼再來,我們應該躲在哪裡?

魔鬼再也沒有來過,但這個符号被牢牢地記住了。當我十幾歲的時候,我沒有詳細想過日本惡魔為什麼會來,他們做了什麼,他們長什麼樣子......雖然我不知道自己為什麼害怕,但影子一直駐紮在長輩們不經意間的閑聊中,直到童年。後來,我在教科書上讀到了抗戰的故事,和同學們一起唱了抗戰的歌,特别是看到了電影中日本惡魔的形象,看到他們殘忍地屠殺了中國人民,燒毀了村莊......如此之多,以至于我讀了無數關于抗戰的文章,看了更多的影視作品,聽了一些講座,對魔鬼和恐懼的原因有了深刻的了解,對那段曆史有了全面的了解,從感性到理性,從局部到全面。

直到有一天,我親眼看到了縣城附近山上的戰壕、觀察哨、機槍陣地等等。如此大規模的戰鬥防禦工事其實就在我身邊——我有點害怕和不安。通過一些研究,我确信這些防禦工事是中國軍隊為抵抗日本軍隊而建造的,中國和日本軍隊在這裡進行了激烈的戰鬥。戰争就在不遠處,七十多年前,它發生在黃河兩岸,在長江流域,它發生在我周圍的這片土地上。為了防止日軍進入西南地區,中國軍隊沿長江流域和武陵山脈修建了防禦工事。三峽石碑要塞和湘西門戶是中國軍隊保衛首都重慶的重要通道。1943年左右,該地區充滿了戰争,煙霧和煙霧,生命被摧毀......有哪些細節?通過到處搜尋、收集、走訪,我居然見到了參加過常德之戰的老兵,遵義有七十四軍少校,益陽有特勤連連長,衡陽有野戰醫院院長,銅仁有工兵,石門有炮兵,玉清縣有文藝兵......特别是2014年,我在志江遇到了七十三軍臨時五師特工連老兵張正國。他們有一個共同的身份——反戰老兵。多年以後,許多過去的事件都變成了烏雲密布,但他們對戰争的記憶卻相當清晰。他們清楚地記得部隊的名字和指揮官的名字,他們可以逐字逐句地唱着當年的軍歌,甚至記得許多西裡地名和他們在西裡的戰鬥方式。而當地人可以準确描述日本飛機投擲炸彈的情況,房屋被燒毀的地方,日軍屍體被埋葬的地方,國民軍居住的地方,他的家人被日軍殺害,人們被日軍羞辱......從他們的臉上,我看到了我小時候看到的表情,恐懼,情緒,歎息,仇恨;聽到他們共同的聲音:詛咒,指責。過去通過老人的故事再現。

這是一段支離破碎的曆史,也是一筆寶貴的财富,我的思緒在老人的故事中徘徊了很久,盡力去想象當時的真實場景。在民間,我聽過有人說,常德之戰主要是在常德打得很激烈,石門和西裡沒有打;還有人說,第五十八師在西裡戰役中敗退到桃園,甚至有人不知道常德戰役影響了西裡,不知道外國侵略的腳步在西裡十多個鄉鎮猖獗,沒想到,痛苦依然留在了老人們的心中。

過去不容忽視,真相不容掩蓋,曆史不可改變。也許,檔案史的編年史會在一定程度上涉及到這段曆史,但肯定不會有目擊者的生動叙述,反戰老兵和當地老人的故事,縣城的焚燒,山間的戰鬥防禦工事,英雄烈士的骨頭。我應該說什麼,我能說清楚嗎?難道不是要寫嗎?出于這個原因,我掙紮了半年多。

挖掘地方文化,弘揚民族精神,是我們文化工作者的使命。2014年,在參與紀錄片《希力抗戰》劇本的創作、拍攝和制作後,我還是沒有完成,開始構思自己的小說構思,因為這是立體全面地呈現這個主題的最好方式。小說的創作是一個人痛苦的探險。如何塑造人物,如何展開情節,然後是作品的厚度和穿透力,這些都是無法在網際網路上檢查和别人咨詢的事情。隻有依靠自己的了解,借鑒他人的成就,從衆多材料中尋找一條線,巧妙地将需要表達的内容串聯起來。在開始寫作之前,我想起了同題的電視劇《血湘西》,猶豫了将近一年。縣城附近的一座廢棄的房子成了我經常去的地方,住了半天多,或者深夜。我用地圖、部隊曆史和一些地方的簡介粘貼在房子的牆壁上,希望從中得到一些靈感。

2015年秋天,他在縣黨委黨校參加了為期一個月的學習。參加這項研究意味着我可以暫時離開該單元的一些日常任務,花時間思考寫作。白天學習,晚上呆在學校,有一個開始,有一個章節和一個結局,架構就出來了。此後,斷斷續續地停止寫作,2015年已經過去了,2016年已經過去了,直到2017年國慶節,初稿終于完成。經過一段時間的磨難,在2018年夏天,基本成形,我決定考慮出版。

《麗水1943》約20萬字,是一部參照曆史資料,吸收當地文化創作的文藝作品。需要解釋以下問題:

角色原型和主要角色。主角,岑大竹。岑大竹是支撐柱梁,代表中國抗戰的中堅力量,雖然他的抗戰是偶然的,一開始是被動的、自發的,一度迷茫,看不到方向。然而,殘酷的戰争卻教會了他,在戰火中,他慢慢成熟起來,堅持到底的抗戰到底。他的原型,某種程度上是張正國,原七十三軍特工連的士兵。彭世良将軍的死訊,是張正國親自講的。從人群中聽到一位少将的師長是如何犧牲的,我立刻感到震驚,忍不住把目光投向了他。張正國長期入伍,經曆了多次戰争,特别是參加了長沙的幾場戰役,石門在第一次世界大戰中九戰死,撤退到大庸,後來又參加了雪峰山戰役,迎來了抗戰的最後勝利,他有太多的傳說。當然,它也合成了其他字元,這就是為什麼纖毛是漢辰柱的原生。其他人物,蘇先生、自然英雄、張繼才等人物都是在塑造民間人物的基礎上參考的人物,文藝作品并不都是紀錄片,塑造人物就是為了表現主題,展開情節,如果出現相似之處,那純粹是巧合,不能坐下。常家三姐妹代表了麗水,尤其是西麗地區的三位不同女性形象,她們雖然性格不同,但有着共同的特點:堅韌頑強,勤勞善良,愛恨交織。為了展現瓦當的性格,很自然地想到湘西的第三十四師,也就是後來的第128師,為了展現抗戰的全景和深度,有必要與第128師嘉善的鬥争聯系起來,主角的影子自然而然地出現在最初的戰場上, 這對于表達他的經曆和未來流離失所和抑郁的内心世界是友善的。為了避免這類作品對國民黨和共産黨信仰之争的表達方式,這部作品引入了一位傳奇人物瓦波波。瓦寶寶是一個曆史人物,曆史上确實有人。她是反吳的英雄,狼和大地戰士的普通戰神,也是湘西人瓦當等人上前線和岑大竹的最早精神支援者。這部作品較長的描述了進入西裡戰役的日軍和主要戰役,但沒有正面描述日軍,甚至沒有像樣的日軍形象,隻提到了薛家璞的軍官和第六十五聯隊的指揮官伊藤榮彥。為什麼對魔鬼的渲染不多,主要從兩個方面出發:一是魔鬼的惡毒狡猾在同類作品中被引入得足夠多,而重新描述隻是簡單的重複,意義不大;另一個原因是,這部作品不是簡單地寫一場戰争,而是通過曆史事件來反映當時的社會,介紹麗水的人文風俗,這個視角是榮民、當地老人的視角,也是西裡人民回顧曆史的視角。

故事的背景和相關的曆史資料。中國抗戰進入僵局後,湖南是主戰場,湖南自1938年日軍占領武漢以來一直是前線戰場。西裡是一片火熱的抵抗之地,1萬多名年輕強者踏上了戰場。西裡民間反戰勢力如雨後春筍般湧上來,自發築碑,創作反戰歌曲。關于抗戰,西裡擁有大量現成的物證和人身證據,《抗戰陣亡士兵紀念碑》《湖南人保衛大湖南》是這一時期的作品,2015年發現,參加抗日戰争的老兵還有三十餘人。另一方面,由于我之前寫過紀錄片《西裡阻撓戰争》的劇本,查閱了相關曆史資料,研究了戰争的背景、參戰的部隊雙方、部隊駐紮地、戰争形勢,特别是多次通路戰争發生地, 而且對曆史資料的把握還比較充分。

線索安排和較長的描述:作品的明線是主人公參與戰争和成長過程的經曆,通過他,表達了我心中的阻力。1943年冬,日軍入侵西裡,離開西犁12天,用閃回和回憶,全景反映抗戰的曆史事實,追溯到數百年前與倭寇之戰的曆史。暗線有岑大珠和張家三姐妹之間的情感糾葛(情感線)。好的故事有美好的開端,但沒有最後的結局,戰争,剝奪了他們所有的美好。蘇先生與張繼才(政治路線)的鬥争。民族戰争的背後是雙方的沖突。全面抗戰爆發後,國民黨和共産黨兩黨表面上達成了共識,堅持全國範圍的抗戰,但摩擦從未停止。中央和軍事指揮部四處追捕國民黨軍隊中的共産黨人和親共産主義士兵,并限制共産黨人的活動,直到他們制造了"安徽南方事件"。小說中的許多故事都是基于反戰老兵的叙事,略有變化。如果甯甯死了,不能放棄一袋廣陽秘書長,綽号"吃沙子"的四川士兵,部隊互相拉人被稱為"挖沙",吳團的指揮官逃跑,楊家溪大屠殺,車轍殺了魔鬼并搶刀,并抓住了發射器, 所有這些都有曆史。許多地名和人名也很容易獲得。在劇情方面,雖然它指的是同類型的作品,但為了避免陷入類似技術而沒有懸念的境地,它避免了生硬的戰鬥場面。

區域色彩和風土。這部小說試圖盡可能地結合當地的民間傳說來表達個性。拉纖維、排行,曾經是麗水河上最激情的過去;麗水小号和西裡民歌是麗水河獨特的文化符号;菩薩和闆龍燈是流傳了數千年的民間活動,至今仍深受西裡人民的喜愛;食物和小吃,當地建築,口語俚語等都反映在作品中。特别值得一提的是,作品高度推薦了《西裡山水》的風光,将麗水河兩岸風景如畫的風光、溫泉、冰雪世界、四十八村等地融入了深深的個人感受中。

作為一個在行政機關從事文化管理的人,我沒有太多的時間和精力從事文學創作。首先,我要感謝把我拖出校園走進教室的老師,陸銀忠老師,像哥哥一樣的朱銀平老師,以及教我寫作啟蒙的傅春蓮、田貴志、李朝宗、曾勝陽。他們總是教我,給我鼓勵和期待,讓我記住自己的初衷,不敢懈怠。湖南文理學院的魏毅教授和湖南文理學院的社丹青教授,他們的母校,經常關注我們這些散落在各個角落的人,和幾個堅持在同一視窗練筆的朋友經常在微信群裡交流和讨論, 而且從未遠離過。然後是作品,我在2000年認識的一位上司和兄弟,雖然他不玩文學,但他是一個睿智,熱情,深情和負責任的人。20多年來,他一直信任、支援和鼓勵我繼續寫作。感謝宣傳部上司和同僚們,對這部作品寄予厚望,逐字逐句閱讀全文,提出修改建議。特别感謝認識趙慧婷近20年的趙慧婷先生,他自己在藝術道路上不斷奮鬥,為我們城市的文藝工作者樹立了榜樣,每次見面總是給我鼓勵。趙先生從百忙之中抽出寶貴的時間閱讀全文,除了從專業角度給我中肯的建議外,還為作品題詞寫了序言。還有我的文學朋友,童年的玩伴,騎馬的朋友...還有生活在這片土地上的人們,他們給了我心和力量。在我的作品中,有我走過的路,有我經曆過的事情,有我讀過的書,有我愛過的人。

我感謝那些親身為抗日戰争作出貢獻的老兵們,他們為記錄今天的曆史作出了不懈的努力。他們中的許多人在過去幾年裡已經去世,他們未能看到這部作品的出現,在這裡,他們深深地記住了他們的反戰事迹和記錄抵抗戰争的努力。感謝湖南老兵之家的志願者們,陪伴我深入到每一個榮民家,審視每一件遺物,無私奉獻,志願者的愛心和正義給了我太多的力量。

回想起來,起初,我并不想寫小說,沒想到我這輩子正式完成的第一部小說,竟然是以抗戰為題材的。然而,在内心的驅使下,我仍然堅持走路。從2013年到2018年,大約六年,我的主要精力都花在了對抗戰的研究和《抗戰小說》的構思和創作上,忽略了很多,失去了很多,但有了一次我從未有過的遠征,一次特别深刻而珍貴的經曆,無數次的糾纏, 失眠和情緒,足以支援我在未來克服更多的困難。