《西游记》是最接近儿童的四部杰作的一部小说——它有儿童神秘英雄孙悟空,孩子们喜欢"冒险玩奇异的故事情节"。但如果拿原版《西游记》直接给孩子看,很多孩子看不懂。

吴承恩是《西游记》的最终完成者,他当时是16世纪,也就是500年前,当时的写作语言甚至"白色"和我们的语言有很大的不同,当时小说的写作,和现代叙事风格有很大的不同。我们真的需要现代版的《西游记》,不仅仅是故事改编,而是其本质的真正意义,对它的渣滓重写。毫无疑问,这将需要真正的作家来做到这一点。

国外有很多先例,比如斯威布的《希腊神话传说》、兰姆的《莎士比亚故事书》、瓜崎一郎重写的《源语言》等等。

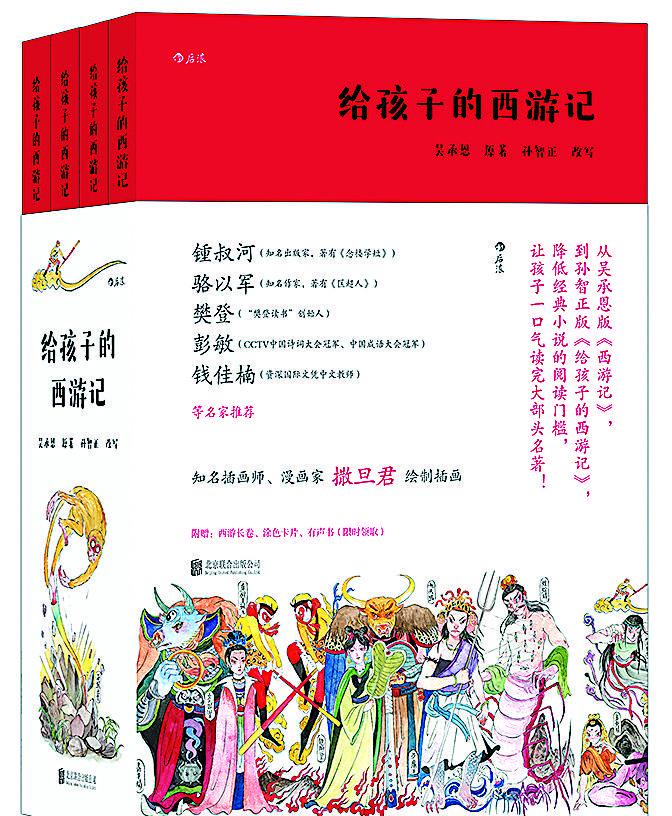

《儿童西游记》是一部非常成功的《西游记》的翻版,作者是年轻作家孙志正。

孙志正出生于1980年,先后出版了多本书,著作在业界广受认可。他的写作,有一个非常突出的特征,简单、真实,也蕴含着大量的精力。

这本书的起源有一个故事。那一年,孙志患上了"烟病"(严重时可导致脑出血)。这种疾病每10万人中只有三人发生,如果袭击严重,可能会危及生命。然后他想,你想给你9岁的孩子留下什么?经过反思,他决定重写他最喜欢的经典之作《西游记》。

手稿完成后,著名出版商、《书学短篇》作者舒和先生给予了正面评价,认为孙志正改编的《西游记》为儿童教育做了一件大事:"中国古代没有童话的书"。女婿傅薇、黄帝、燕帝,都是他们祖先的传说,是历史,奶奶不会坐在火塘边告诉孩子。《西游记》中的太阳猴,一场10.8万里的斗殴,可以满足孩子们的好奇心和想象力,可以算是一本好的儿童读物;其内容可能不完全适合儿童,文本可能不容易让儿童理解。所以有必要把它改写成"童话书"。"

《儿童西游记》最让人印象深刻的是,它的语言使用了"孩子的语言",但它不是天真的创作,而是真诚和感人的。

首先,它成功地"孩子第一眼,头脑立即出现在故事画面中"。

以开场为例:它直接删除了天地故事中晦涩难懂的部分,从孙悟空的诞生开始,就没有晦涩难懂的文字。相反,"山顶上的石头","石头上的洞""滚出石头球"......任何孩子都可以很容易地想象出这张照片。

刚从读图画书发展到读纯文本书的孩子需要时间来掌握"用抽象文本在脑海中构建具体图像",而优秀的"儿童读物"可以让他们掌握这项技能。

为孩子们写故事,了解他们的思维方式,知道他们没有预料到的事情 - 他们想从中获得各种神奇的体验 - 并始终提醒自己放下成人语言习惯,并找到用具体,有趣,生动的语言告诉他们的方法。

孩子们的耐心有限,要求独特,他们不会让自己的目光停留在"难看的故事"上,也不会记住"无聊的故事"。

其次,它成功地做到了"简短而精致,有节奏",孩子们阅读愉快,语言感。阅读《为儿童西游记》会发现它的语言非常有节奏。这方面是由于"西游"本身,与现代文学相比,"短精"是古籍的突出特点,另一方面,也得益于作家孙志正的用心。

《西游记》原著中有很多诗,在翻译中要求节奏感更高,更难保证孩子能听懂。在原作的第50次回归中,有一首这样的诗:

"snr.站着,鼻涕虫。浅滩站着,飞奔着,切割着天空。奇怪的石堆像坐着的老虎,松树像飞龙一样挂着。山脊上的鸟儿很美,悬崖前的李子芬芳而强壮。水很冷,顶部的云层正在变暗。看到飘雪,风,咆哮的饥饿的老虎在山上咆哮。冷乌鸦采摘树没有庇护所,野鹿的巢穴也不固定。叹息着行人艰难前进,皱着眉头悲伤的面孔。"

《去孩子西行》稍作处理,节奏依然优美,但篇幅更短,难语更少,记忆更方便:

"站着,站着,遮挡着汉,挡住了天空。奇怪的石堆坐虎,松挂飞龙。雪,风,咆哮的饥饿野兽在山上咆哮。乌鸦无处可住,野鹿无处可去。水冷了出来,顶部的云层也来了。"

虽然古诗是培养孩子语言节奏感的最好方式,但从实践的角度来看,如果孩子选择自己的书,他们会选择故事书,而不是古诗。因此,在为孩子选择故事书时,要特别注意那些节奏感强的词语。

具有良好语言节奏感的孩子在语言学习中会有很大的优势:他们可以在没有老师的情况下掌握语法规则,可以在第一时间找到病态的句子,可以写出流畅而有力的文章。

家长给孩子买《儿童版古典杰作》也是类似的目的:一是希望孩子能早点接触到时间的考验作品,从小就培养良好的阅读品味。其次,我希望这些书能帮助孩子们做传统文化启蒙。从这个角度来看,《为孩子们去西部旅行》是一本非常好的书。

作者:□

来源:燕北日报