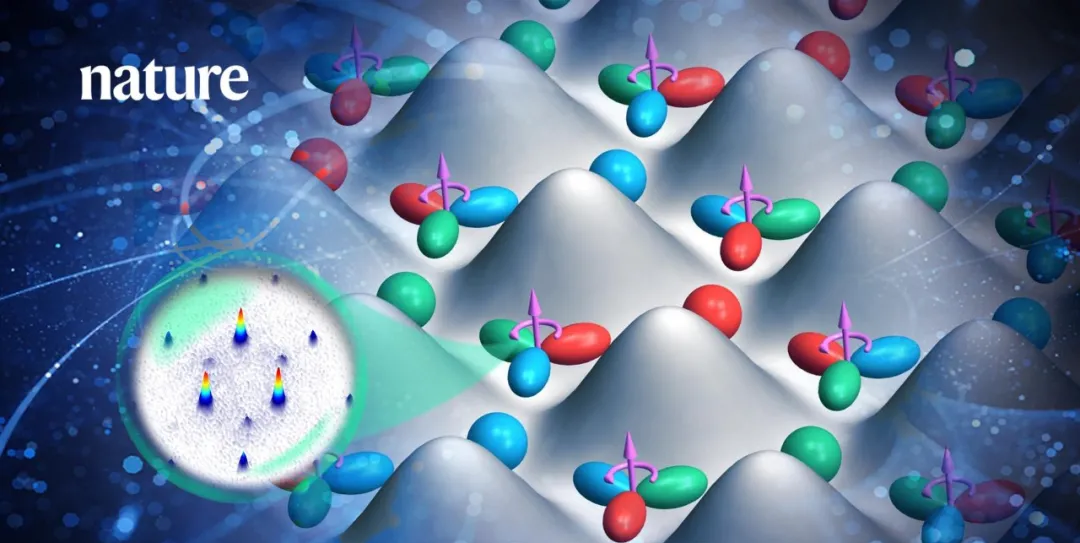

南方科技大学的国际研究小组在《自然》杂志上发表了一项重要研究,该研究观察了原子的手流。

该团队由南方科技大学物理学副教授、量子科学与工程研究所创始研究员徐志芳领导,与南方科技大学教授刘文生和安德烈亚斯·海默里奇合作,发表了《原子手性超流体的证据》。 德国汉堡大学拓扑激发教授"研究论文。

徐志芳的团队首先在实验室中观察到了在六方氮化硼光框架上与拓扑准粒子激发相互作用诱导的全局原子方便超流。

在这篇新发表的论文中,在实验中使用了不同的研究方法,并且可以将反演技术应用于六方氮化硼光平。令人惊讶的是,简单地将晶格几何形状更改为六方氮化硼晶格就会导致具有显着性质差异的超通量状态。

在实验中,光学晶格中的原子通过时间飞行成像技术被检测到,经过长时间的演化,在第二个Blokh能量带的两个可能的能量低点(K点)之一上以相同的概率自发凝结。

理论分析表明,在这种状态下,整个凝聚体将具有全局轨道角动量,原子将在晶格中形成局部相位和轨道旋转自分选模式,类似于玻色-爱因斯坦凝聚体中的超晶涡旋阵列。

状态自发地打破了整体上的规范旋转和时间反转对称性。通过进一步的理论计算,研究小组发现准粒子激发能带的铰接式超花序是拓扑的,并且存在边缘激发。预计本实验中观察到的新玻色子超通量将表现出与电子凝聚态物质材料中的量子异常霍尔效应相关的物理现象,尽管在概念上有所不同。

该团队在化学学会评论上发表了一篇概述文章

南方科技大学化学教授李成成应邀在国际领先的评论期刊《化学会评论》上发表《高水平应变融合双环的天然产物的合成:概述与未来》,系统总结并期待全合成具有反式5-5平行环的天然产物, 这是该领域的第一篇评论文章。

本文从历史角度总结了全天然产物与反式5-5平行环的全合成,并对相关研究工作进行了系统总结和深入评价。除了总结2021年之前要完成的工作外,工作组还展望了该领域的未来,并将为其发展提供重要的参考价值。

孙晓伟团队开发新型电沉积量子点图案化技术

南方科技大学电子与电气工程系讲座教授孙晓伟与华兴光电半导体显示技术有限公司、北京大学信息工程学院合作,开发了一种新型选择性电沉积技术,能够制备全彩大面积量子点(QDs)图案化彩色薄膜和大于1000PPI的高性能QLED器件。 该研究的结果在线发表在国际知名期刊《自然通讯》上,标题为"通过选择性电泳沉积对超过每英寸1000像素的全彩色量子点阵列进行大面积图案化"。

研究团队采用高分辨率光刻胶微电电极技术结合温和电沉积技术,开发了一种新型的QD选择性电沉淀(SEPD)图案化技术,在单个电极上实现了高效、均匀、大面积的全彩QD图案化薄膜制备。

郭传飞团队提出了一种皮电极界面传感模式

南方科技大学材料科学与工程系教授郭传飞在柔性传感技术研究方面取得了进展。该团队提出了一种"皮肤电极界面传感模式",通过简单地将电极连接到皮肤表面进行高灵敏度,高分辨率触觉传感,为人类表皮传感技术和可穿戴电子学领域提供了一种新的思维方式,发表在学术期刊Nature Communications上。

研究团队提出的"皮肤-电极界面传感"概念直接将人体皮肤作为触觉传感器的活性材料。人体皮肤是一种天然的水凝胶,它可以长时间保持稳定的离子电导率。通常,人体皮肤表面的多孔角膜层和汗液形成天然的含水多孔结构。

当电极与皮肤接触时,电极中的自由电子和皮肤汗液中的离子形成一个非电子界面,电容器的大小由电极与皮肤之间的接触面积决定。

因此,在上述电极中引入了微观结构,其中加压电极和皮肤之间的接触面积发生变化,并且可以通过测量电容器获得压力信息。

古茂团队在电解水生氢领域取得了一系列进展

南方科技大学材料科学与工程系副教授团队在电解水领域取得了多项成果,论文发表在《美国化学会杂志》、《能源与环境科学》、《先进材料》等国际顶级期刊上。

guma小组与南方科学大学和宾夕法尼亚大学物理系的徐虎教授以及宾夕法尼亚大学教授Joseph S. Francisco合作,在单原子电催化氧分析领域取得了重大进展,研究结果已在线发表在《美国化学会杂志》上, 世界领先的学术期刊之一。论文题目是"用于最佳析氧的单铱原子掺杂Ni2P催化剂"。

同时,古猛犸专案组与美国中佛罗里达大学教授杨洋、匹兹堡大学教授王峰等合作,在国际顶级期刊《Adsand Materials》上发表了题为《双掺杂与协同高效海水电解》的研究论文。

肖国志团队揭示肥胖和胰岛素抵抗的新机制

南方科技大学医学院生物化学系教授肖国志在糖尿病领域的国际领先期刊上发表了一篇题为"通过调节小鼠脂肪细胞凋亡来改善肥胖,葡萄糖不耐受和脂肪肝"的研究论文。

该团队收集了肥胖患者的样本并模拟小鼠,利用细胞和分子生物学首次揭示了捏蛋白在脂肪组织代谢过程中的重要作用,为代谢性疾病的预防和治疗提供了参考。

研究小组发现,肥胖小鼠和肥胖患者的脂肪组织中捏蛋白表达更高。在正常饮食中,脂肪细胞去除捏基因后,健康小鼠没有观察到显着的代谢变化,但减少捏表达可有效减少由高脂肪饮食引起的肥胖小鼠的异常脂肪积累和胰岛素抵抗。

研究还发现,捏基因敲除促进肥胖小鼠脂肪细胞凋亡,而敲除脂肪细胞中凋亡相关蛋白分子Caspase8,可有效逆转捏基因敲除引起的体重减轻、胰岛素抵抗缓解等。因此,捏蛋白可能是预防和治疗肥胖和2型糖尿病的新靶点。

陆海洲团队在《物理评论》上发表绝缘子研究新进展

陆海洲是南方科技大学物理系、量子科学与工程研究所教授,在《物理评论快报》上发表了两篇关于绝缘体研究的论文。一个题为"量子极限中磁场驱动的3D金属 - 绝缘体跃迁理论"(磁场驱动驱动的3D金属绝缘子的相变理论)(量子极限磁场驱动磁场驱动的磁场相变理论),另一个题为"狄拉克半金属中的场可调单侧高阶顺序铰链"状态"(狄拉克半金属中单向高阶拓扑棱镜的磁场调节)。

第一篇研究论文记录了陆海洲团队在强磁场驱动的三维金属绝缘子相变理论领域取得的进展。在第二篇研究论文中,该团队在高阶拓扑绝缘子方面也取得了新的突破。

何峰研究团队在有机太阳能电池领域取得了多项研究成果

南方科技大学化学系教授何峰在有机太阳能电池器件结构、高分子光伏材料合成、界面工程等研究方向上取得了丰硕的研究成果,并在《先进材料》等材料与能源旗舰期刊上发表了多篇论文。 功能先进材料和Joele,推动了有机太阳能电池研究的发展。

Wang的团队揭示了戊型肝炎病毒引起的炎症损伤机制和潜在的干预策略。

近日,南方科技大学医学院副教授王毅轩与荷兰伊拉斯谟大学教授潘秋薇、北京大学基础医学院博士后研究员王琳合作,在顶级医学期刊《肝病学》上在线发表了题为"活性S NLRP3炎性腺瘤抗酸性戊型肝炎病毒"的研究论文探讨了 肝病毒激活的炎症反应机制和潜在的抗病毒抗炎干预策略。

该研究进一步表明,ORF2壳蛋白和完整病毒颗粒的形成负责激活炎症性小体反应。该研究还将NF-B信号激活确定为HEV诱导的NLRP3炎症性小体反应的关键上游事件。

罗光复团队在锂金属电池长期稳定的微机理方面取得了进展

近日,南方科技大学材料科学与工程系助理教授罗光复在锂金属电池研究方面取得了进展。该团队利用分子动力学模拟和一级计算,揭示了利用纳米多孔材料抑制锂支链晶体形成的微观机理,以及材料的长期失效机理和改进方法。

该研究为提高锂金属电池的长期稳定性提供了新的思路,论文"使用氯化石墨烯薄膜减少可充电锂金属电池制造的原子机制和长期性"纳米字母。

该研究所揭示的机制将有助于进一步提高锂金属电池的长期稳定性,并可应用于其他同样受到金属晶体困扰的可充电电池,如钠离子电池和锌空气电池。本文的第一作者是南方科学大学材料科学与工程系博士生王丽娜,通讯作者是论文的第一单元罗光复。

陆海洲团队在《自然》杂志上发表了研究成果

近日,南方科技大学物理系、量子科学与工程研究所教授陆海洲在《自然》杂志上发表了两篇关于"非线性霍尔效应"的新论文。

第一篇,"非线性霍尔效应的量子理论"(非线性霍尔效应的量子理论),发表在《自然通讯》上。该研究详细介绍了研究团队在非线性霍尔效应理论领域取得的重要进展。

吕海洲团队受邀为《自然评论物理》撰写的第二篇题为《非线性霍尔效应》(Non线性霍尔效应)的综述与展望文章,对近年来非线性霍尔效应及其推广的重要研究进展进行了详细的概述和总结,阐述了存在的问题和挑战,展望了未来的发展方向和可能的应用, 并为相关领域的研究提供了重要参考。

唐元元和夏宇团队在台风对深圳沿海微塑料和微塑料环的影响方向上取得了研究进展

近日,南方科技大学环境科学与工程学院副教授、助理教授唐元元发表了《水研究》,这是环境科学领域的领先期刊,题为《台风引起的湍流重新分布沿海地区微塑料,改造塑料圈群落》的最新研究成果。

该团队研究了台风Weepa在2019年对微塑料分布和微塑料生物膜群落的影响。研究表明,台风导致地表水中微塑料丰度显着增加,而在沉积物中观察到相反的趋势。

虽然微塑料显然通过沉积物重悬并转移到水体中,但可追溯性分析也表明,台风引起的外部输入也可能是水体中微塑料丰度增加的另一个重要原因。有趣的是,台风迅速统一了190公里海岸线上沉积物的塑料微生物组。

台风过后,塑料微生物群中固氮微生物缓根科的丰度显著增加,可进一步改变沿海生态系统的氮循环。该研究为更综合和动态地了解全球气候变化影响下的沿海微塑料污染提供了有价值的信息。

陆周光团队在锂离子电池正极材料研究方面取得新进展

近日,南方科技大学材料科学与工程系的陆周光教授在超高能能量锂钴酸正材料研究方面取得了新进展,研究结果在线发表在能源材料领域领先期刊《先进能源材料》上,题为《葡聚糖硫酸作为公用事业公用事业公用事业,稳定高水平LiCoO2"。至4.6 V)。

该团队设计了一种新型高压耐水粘结剂硫酸锂(Dextran sulfate,DSL),以取代在工业上广泛使用的聚偏二氟乙烯(PVDF),大大提高了锂钴材料在4.6V高压充放电过程中的结构和界面稳定性,如图1所示。由于DSL粘结剂与钴酸锂表面的强相互作用,在锂钴酸表面原位形成均匀的熔覆层。

均匀的DSL熔覆不仅可以有效抑制钴酸锂在高压条件下从O3相到H1-3相不可逆的相变的发生,而且可以极大地保护材料表面免受电解质侵蚀,减少钴元素的分解,大大提高了4.6V超高压锂钴酸的长循环, 可逆稳定容量超过200mAh/g。

刘俊国合著了一篇关于食物浪费及其对营养食品环境影响的文章

南方科技大学环境科学与工程学院教授刘俊国、中国科学院地球科学与资源研究所研究员程胜奎与来自武汉大学农业农村部、南方科技大学的学者合作, 宾夕法尼亚大学和南丹麦大学进行系统研究,其结果发表在《营养食品杂志》上。

基于2013—2018年农乡部对供应链中粮食损失、中科院对家庭餐饮业食物浪费的大规模实地调研,结合文献资料和物料流分析方法,系统地表征了我国食品供应链中各类食品的物料流, 分析粮食损失和浪费的规模和特点及其相关的资源环境影响,并探讨在不同情景下减少资源对环境的影响以减少食物浪费的潜力。

南方科学大学发表在一家知名期刊上的一篇论文揭示了一种开发变形虫顶钩的细胞嘧啶调控的新机制。

近日,南方科技大学生命科学学院讲座教授郭宏伟教授作为2018年本科生Alikunji Aiziz Research论文的第一作者,在网上发表了题为"细胞分裂素调节EIN3/EIL1 PI和F作用作用的发展"的文章。

本文揭示了细胞分裂调节变形虫顶钩发育的新机制,并说明了细胞嘧啶对幼苗出土的重要作用。

Alikunji Aiziz是本文的第一作者,郭宏伟和南方科学大学前沿与交叉科学研究研究所研究助理教授蒋凯是合著者。南方科技大学是论文的第一单元。该研究由国家自然科学基金、广东省创新创业团队、深圳市科委、广东大学学生攀岩项目等项目资助。