南方科技大學的國際研究小組在《自然》雜志上發表了一項重要研究,該研究觀察了原子的手流。

該團隊由南方科技大學實體學副教授、量子科學與工程研究所創始研究員徐志芳上司,與南方科技大學教授劉文生和安德烈亞斯·海默裡奇合作,發表了《原子手性超流體的證據》。 德國漢堡大學拓撲激發教授"研究論文。

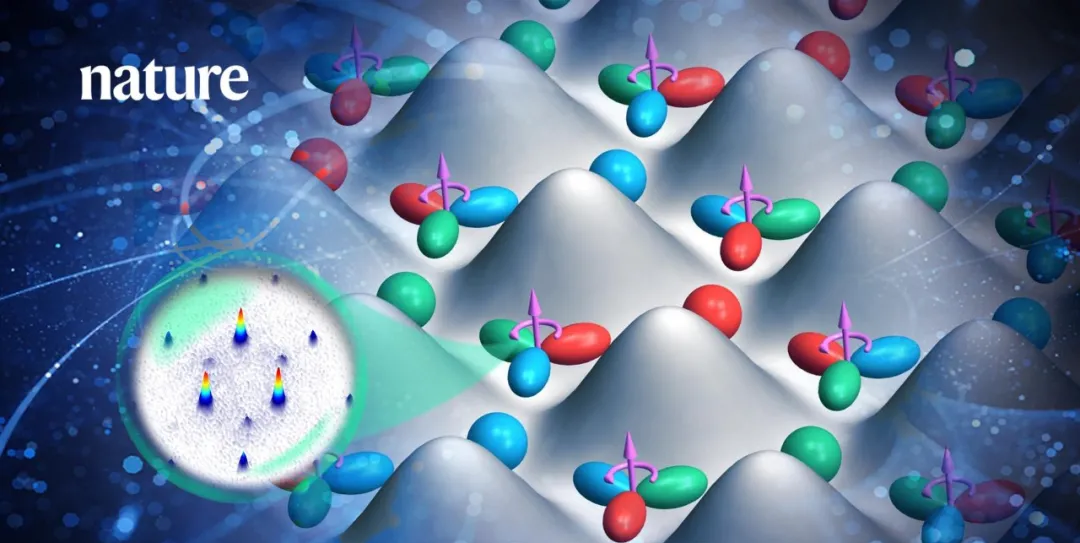

徐志芳的團隊首先在實驗室中觀察到了在六方氮化硼光架構上與拓撲準粒子激發互相作用誘導的全局原子友善超流。

在這篇新發表的論文中,在實驗中使用了不同的研究方法,并且可以将反演技術應用于六方氮化硼光平。令人驚訝的是,簡單地将晶格幾何形狀更改為六方氮化硼晶格就會導緻具有顯着性質差異的超通量狀态。

在實驗中,光學晶格中的原子通過時間飛行成像技術被檢測到,經過長時間的演化,在第二個Blokh能量帶的兩個可能的能量低點(K點)之一上以相同的機率自發凝結。

理論分析表明,在這種狀态下,整個凝聚體将具有全局軌道角動量,原子将在晶格中形成局部相位和軌道旋轉自分選模式,類似于玻色-愛因斯坦凝聚體中的超晶渦旋陣列。

狀态自發地打破了整體上的規範旋轉和時間反轉對稱性。通過進一步的理論計算,研究小組發現準粒子激發能帶的鉸接式超花序是拓撲的,并且存在邊緣激發。預計本實驗中觀察到的新玻色子超通量将表現出與電子凝聚态物質材料中的量子異常霍爾效應相關的實體現象,盡管在概念上有所不同。

該團隊在化學學會評論上發表了一篇概述文章

南方科技大學化學教授李成成應邀在國際領先的評論期刊《化學會評論》上發表《高水準應變融合雙環的天然産物的合成:概述與未來》,系統總結并期待全合成具有反式5-5平行環的天然産物, 這是該領域的第一篇評論文章。

本文從曆史角度總結了全天然産物與反式5-5平行環的全合成,并對相關研究工作進行了系統總結和深入評價。除了總結2021年之前要完成的工作外,工作組還展望了該領域的未來,并将為其發展提供重要的參考價值。

孫曉偉團隊開發新型電沉積量子點圖案化技術

南方科技大學電子與電氣工程系講座教授孫曉偉與華興光電半導體顯示技術有限公司、北京大學資訊工程學院合作,開發了一種新型選擇性電沉積技術,能夠制備全彩大面積量子點(QDs)圖案化彩色薄膜和大于1000PPI的高性能QLED器件。 該研究的結果線上發表在國際知名期刊《自然通訊》上,标題為"通過選擇性電泳沉積對超過每英寸1000像素的全彩色量子點陣列進行大面積圖案化"。

研究團隊采用高分辨率光刻膠微電電極技術結合溫和電沉積技術,開發了一種新型的QD選擇性電沉澱(SEPD)圖案化技術,在單個電極上實作了高效、均勻、大面積的全彩QD圖案化薄膜制備。

郭傳飛團隊提出了一種皮電極界面傳感模式

南方科技大學材料科學與工程系教授郭傳飛在柔性傳感技術研究方面取得了進展。該團隊提出了一種"皮膚電極界面傳感模式",通過簡單地将電極連接配接到皮膚表面進行高靈敏度,高分辨率觸覺傳感,為人類表皮傳感技術和可穿戴電子學領域提供了一種新的思維方式,發表在學術期刊Nature Communications上。

研究團隊提出的"皮膚-電極界面傳感"概念直接将人體皮膚作為觸覺傳感器的活性材料。人體皮膚是一種天然的水凝膠,它可以長時間保持穩定的離子電導率。通常,人體皮膚表面的多孔角膜層和汗液形成天然的含水多孔結構。

當電極與皮膚接觸時,電極中的自由電子和皮膚汗液中的離子形成一個非電子界面,電容器的大小由電極與皮膚之間的接觸面積決定。

是以,在上述電極中引入了微觀結構,其中加壓電極和皮膚之間的接觸面積發生變化,并且可以通過測量電容器獲得壓力資訊。

古茂團隊在電解水生氫領域取得了一系列進展

南方科技大學材料科學與工程系副教授團隊在電解水領域取得了多項成果,論文發表在《美國化學會雜志》、《能源與環境科學》、《先進材料》等國際頂級期刊上。

guma小組與南方科學大學和賓夕法尼亞大學實體系的徐虎教授以及賓夕法尼亞大學教授Joseph S. Francisco合作,在單原子電催化氧分析領域取得了重大進展,研究結果已線上發表在《美國化學會雜志》上, 世界領先的學術期刊之一。論文題目是"用于最佳析氧的單銥原子摻雜Ni2P催化劑"。

同時,古猛犸專案組與美國中佛羅裡達大學教授楊洋、匹茲堡大學教授王峰等合作,在國際頂級期刊《Adsand Materials》上發表了題為《雙摻雜與協同高效海水電解》的研究論文。

肖國志團隊揭示肥胖和胰島素抵抗的新機制

南方科技大學醫學院生物化學系教授肖國志在糖尿病領域的國際領先期刊上發表了一篇題為"通過調節小鼠脂肪細胞凋亡來改善肥胖,葡萄糖不耐受和脂肪肝"的研究論文。

該團隊收集了肥胖患者的樣本并模拟小鼠,利用細胞和分子生物學首次揭示了捏蛋白在脂肪組織代謝過程中的重要作用,為代謝性疾病的預防和治療提供了參考。

研究小組發現,肥胖小鼠和肥胖患者的脂肪組織中捏蛋白表達更高。在正常飲食中,脂肪細胞去除捏基因後,健康小鼠沒有觀察到顯着的代謝變化,但減少捏表達可有效減少由高脂肪飲食引起的肥胖小鼠的異常脂肪積累和胰島素抵抗。

研究還發現,捏基因敲除促進肥胖小鼠脂肪細胞凋亡,而敲除脂肪細胞中凋亡相關蛋白分子Caspase8,可有效逆轉捏基因敲除引起的體重減輕、胰島素抵抗緩解等。是以,捏蛋白可能是預防和治療肥胖和2型糖尿病的新靶點。

陸海洲團隊在《實體評論》上發表絕緣子研究新進展

陸海洲是南方科技大學實體系、量子科學與工程研究所教授,在《實體評論快報》上發表了兩篇關于絕緣體研究的論文。一個題為"量子極限中磁場驅動的3D金屬 - 絕緣體躍遷理論"(磁場驅動驅動的3D金屬絕緣子的相變理論)(量子極限磁場驅動磁場驅動的磁場相變理論),另一個題為"狄拉克半金屬中的場可調單側高階順序鉸鍊"狀态"(狄拉克半金屬中單向高階拓撲棱鏡的磁場調節)。

第一篇研究論文記錄了陸海洲團隊在強磁場驅動的三維金屬絕緣子相變理論領域取得的進展。在第二篇研究論文中,該團隊在高階拓撲絕緣子方面也取得了新的突破。

何峰研究團隊在有機太陽能電池領域取得了多項研究成果

南方科技大學化學系教授何峰在有機太陽能電池器件結構、高分子光伏材料合成、界面工程等研究方向上取得了豐碩的研究成果,并在《先進材料》等材料與能源旗艦期刊上發表了多篇論文。 功能先進材料和Joele,推動了有機太陽能電池研究的發展。

Wang的團隊揭示了戊型肝炎病毒引起的發炎損傷機制和潛在的幹預政策。

近日,南方科技大學醫學院副教授王毅軒與荷蘭伊拉斯谟大學教授潘秋薇、北京大學基礎醫學院博士後研究員王琳合作,在頂級醫學期刊《肝病學》上線上發表了題為"活性S NLRP3炎性腺瘤抗酸性戊型肝炎病毒"的研究論文探讨了 肝病毒激活的發炎反應機制和潛在的抗病毒抗炎幹預政策。

該研究進一步表明,ORF2殼蛋白和完整病毒顆粒的形成負責激活發炎性小體反應。該研究還将NF-B信号激活确定為HEV誘導的NLRP3發炎性小體反應的關鍵上遊事件。

羅光複團隊在锂金屬電池長期穩定的微機理方面取得了進展

近日,南方科技大學材料科學與工程系助理教授羅光複在锂金屬電池研究方面取得了進展。該團隊利用分子動力學模拟和一級計算,揭示了利用納米多孔材料抑制锂支鍊晶體形成的微觀機理,以及材料的長期失效機理和改進方法。

該研究為提高锂金屬電池的長期穩定性提供了新的思路,論文"使用氯化石墨烯薄膜減少可充電锂金屬電池制造的原子機制和長期性"納米字母。

該研究所揭示的機制将有助于進一步提高锂金屬電池的長期穩定性,并可應用于其他同樣受到金屬晶體困擾的可充電電池,如鈉離子電池和鋅空氣電池。本文的第一作者是南方科學大學材料科學與工程系博士生王麗娜,通訊作者是論文的第一單元羅光複。

陸海洲團隊在《自然》雜志上發表了研究成果

近日,南方科技大學實體系、量子科學與工程研究所教授陸海洲在《自然》雜志上發表了兩篇關于"非線性霍爾效應"的新論文。

第一篇,"非線性霍爾效應的量子理論"(非線性霍爾效應的量子理論),發表在《自然通訊》上。該研究詳細介紹了研究團隊在非線性霍爾效應理論領域取得的重要進展。

呂海洲團隊受邀為《自然評論實體》撰寫的第二篇題為《非線性霍爾效應》(Non線性霍爾效應)的綜述與展望文章,對近年來非線性霍爾效應及其推廣的重要研究進展進行了詳細的概述和總結,闡述了存在的問題和挑戰,展望了未來的發展方向和可能的應用, 并為相關領域的研究提供了重要參考。

唐元元和夏宇團隊在台風對深圳沿海微塑膠和微塑膠環的影響方向上取得了研究進展

近日,南方科技大學環境科學與工程學院副教授、助理教授唐元元發表了《水研究》,這是環境科學領域的領先期刊,題為《台風引起的湍流重新分布沿海地區微塑膠,改造塑膠圈群落》的最新研究成果。

該團隊研究了台風Weepa在2019年對微塑膠分布和微塑膠生物膜群落的影響。研究表明,台風導緻地表水中微塑膠豐度顯着增加,而在沉積物中觀察到相反的趨勢。

雖然微塑膠顯然通過沉積物重懸并轉移到水體中,但可追溯性分析也表明,台風引起的外部輸入也可能是水體中微塑膠豐度增加的另一個重要原因。有趣的是,台風迅速統一了190公裡海岸線上沉積物的塑膠微生物組。

台風過後,塑膠微生物群中固氮微生物緩根科的豐度顯著增加,可進一步改變沿海生态系統的氮循環。該研究為更綜合和動态地了解全球氣候變化影響下的沿海微塑膠污染提供了有價值的資訊。

陸周光團隊在锂離子電池正極材料研究方面取得新進展

近日,南方科技大學材料科學與工程系的陸周光教授在超高能能量锂钴酸正材料研究方面取得了新進展,研究結果線上發表在能源材料領域領先期刊《先進能源材料》上,題為《葡聚糖硫酸作為公用事業公用事業公用事業,穩定高水準LiCoO2"。至4.6 V)。

該團隊設計了一種新型高壓耐水粘結劑硫酸锂(Dextran sulfate,DSL),以取代在工業上廣泛使用的聚偏二氟乙烯(PVDF),大大提高了锂钴材料在4.6V高壓充放電過程中的結構和界面穩定性,如圖1所示。由于DSL粘結劑與钴酸锂表面的強互相作用,在锂钴酸表面原位形成均勻的熔覆層。

均勻的DSL熔覆不僅可以有效抑制钴酸锂在高壓條件下從O3相到H1-3相不可逆的相變的發生,而且可以極大地保護材料表面免受電解質侵蝕,減少钴元素的分解,大大提高了4.6V超高壓锂钴酸的長循環, 可逆穩定容量超過200mAh/g。

劉俊國合著了一篇關于食物浪費及其對營養食品環境影響的文章

南方科技大學環境科學與工程學院教授劉俊國、中國科學院地球科學與資源研究所研究員程勝奎與來自武漢大學農業農村部、南方科技大學的學者合作, 賓夕法尼亞大學和南丹麥大學進行系統研究,其結果發表在《營養食品雜志》上。

基于2013—2018年農鄉部對供應鍊中糧食損失、中科院對家庭餐飲業食物浪費的大規模實地調研,結合文獻資料和物料流分析方法,系統地表征了我國食品供應鍊中各類食品的物料流, 分析糧食損失和浪費的規模和特點及其相關的資源環境影響,并探讨在不同情景下減少資源對環境的影響以減少食物浪費的潛力。

南方科學大學發表在一家知名期刊上的一篇論文揭示了一種開發變形蟲頂鈎的細胞嘧啶調控的新機制。

近日,南方科技大學生命科學學院講座教授郭宏偉教授作為2018年大學生Alikunji Aiziz Research論文的第一作者,在網上發表了題為"細胞分裂素調節EIN3/EIL1 PI和F作用作用的發展"的文章。

本文揭示了細胞分裂調節變形蟲頂鈎發育的新機制,并說明了細胞嘧啶對幼苗出土的重要作用。

Alikunji Aiziz是本文的第一作者,郭宏偉和南方科學大學前沿與交叉科學研究研究所研究助理教授蔣凱是合著者。南方科技大學是論文的第一單元。該研究由國家自然科學基金、廣東省創新創業團隊、深圳市科委、廣東大學學生攀岩項目等項目資助。