1943年9月的一天,在新疆迪化(乌鲁木齐),漆黑的夜晚就像在染墨,仿佛在暗示黑夜不会平静。

几个幽灵般的人来到一个破旧的房间,双手放在手上。每个人手里都拿着棍子,在月光下,他们瞄准了床上熟睡的人。

几个闷闷不乐、躺着的人挣扎了几下,再也动不动了。几个人没怎么看,放下棍子,拿出绳子,走上前躺下。

过了很久,确认绳子下的人又沉默了,男人们松了一口气。

然后他们打开灯,拿出相机,咔哒一声,一边拍着侧面的头和耳朵:"再拍几下,拍得清楚,上面用,听到的是给重庆人,来的头很大,好像是董事长的妻子,叫宋美玲......"

一阵风,窗户沙沙作响,黑夜的月光照在这些扭曲的脸上,他们有点无情,坚硬的头皮还在继续。

受害者完全睡着了,无视世界的干扰。在他心中,已经为人类解放事业献出了自己。

他是中国共产党驻新疆中央代表、八路军新疆办事处主任陈坦秋。作为党的开国元勋之一、中国共产党的"大"代表、湖北共产党的奠基人,他也具有更为突出的地位。

两年后,1945年,中国共产党第七次全国代表大会召开时,陈坦秋仍当选为中央委员。

这位中央委员虽然没有机会见证大会的盛大盛会,但用生命生动地诠释了什么是共产党员。

在幽静的武昌土夫堤防街上,座落于民国时期的一座两层砖木中式建筑中,在革命时期,这里曾被誉为"湖北革命运动的指挥机关"。

原为国立武昌高等师范学校附属小学所在地,不仅成为中国共产党第五次代表大会的举办地,也是陈檀秋早期从事革命活动的地方。

参加中国共产党"大一"的代表大多是领导和参加五四运动和新文化运动的知识分子。他们要么是知名学者,要么是社会名流,要么是学生。

其中,有毛泽东这样的伟大军国主义分子,也有董必武这样的职业革命家......

但曾经有过一次士兵的英勇枪战,也经历过火线受伤,只有一人,那就是来自武汉的陈檀秋。

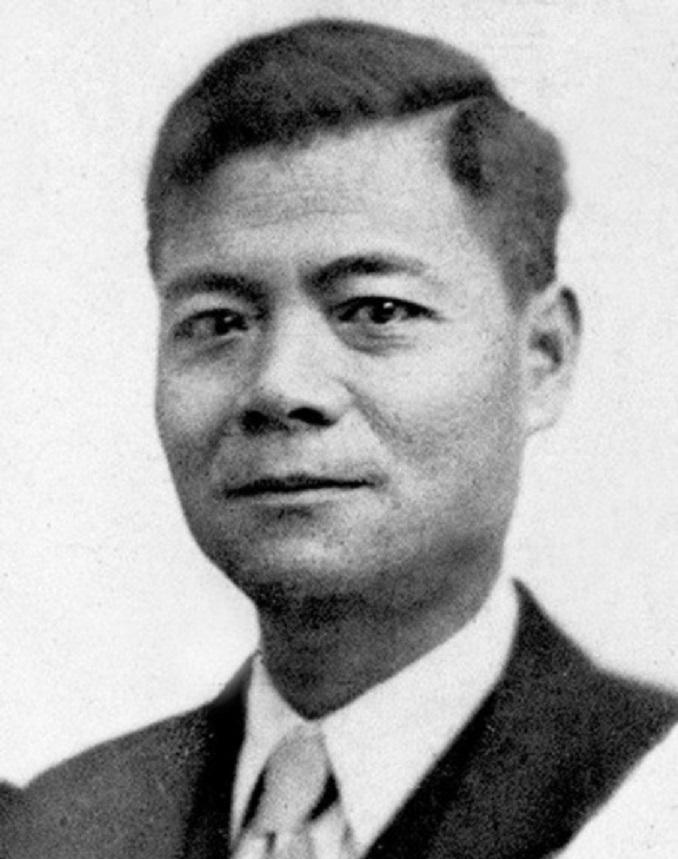

陈檀秋

伤疤是士兵最光荣的勋章

1935年后,陈檀秋去了上海、莫斯科、新疆,看过他的人会发现:他的右耳少了一块。

在那些饱受战争蹂躏的年代,伤疤是士兵最光荣的勋章。有的老同志回忆说,他们第一次见到陈檀秋时,尊敬他,看到他的头被肢解,明知这是被枪弹雨打死的老兵。

1935年2月,陈檀秋在离开西部突围的战斗中负伤。

1934年10月,中央红军主力部队开始长征,中共中央决定成立中苏师,项英任支部书记,陈谭秋参加支部工作,他们留在江西省瑞金,领导着剩余的4万多名红军和地方部队, 继续坚持斗争。

面对国民党军队日益严密的围困,苏区局势日趋严重,他们需要尽快散去,才能进行游击战。

遵义会议后,中央书记处2000年专门讨论中苏地区问题。

1935年2月5日,中央发布中央书记部关于中苏地区和附近苏维埃地区坚持游击战的指示,要求中苏师成立革命军事委员会,驱散游击战中的领导群众。

中苏师决定将部队分成五条路,突围到边疆地区进行游击战。陈檀秋作为特派特工,与谭振林一起接到任务,率领红24师一个增援营突围到福建西南与张定宇会合,在闽西南进行游击战。

3月,新征程开始,他们从西南瑞金出发,到福建省委所在地长鼎四行军,一路向山间,越过武夷山。

在途中,险嶬的环形生活,他们多次遭遇敌军正规军和民团的围攻拦截,艰难地向杭县上边界的岩石下坡,部队终于陷入困境,被团团包围。

战斗激烈,增援营营长惨身亡,陈檀秋拿起枪直接指挥战斗。在突围的过程中,被子弹击中右耳的陈檀秋随后从悬崖上摔了下来,然后撞到了头。

经过几十天的战争和步行,陈檀秋终于到达了西部,在那里他遇到了永定县上溪南区赤寨乡的张定轩。

在此,陈檀秋主持了西南地区党政军代表第一次会议,传达了党中央、中央局的指导精神,结合福建西南部的情况作出了决议。

最后,根据陈檀秋的提议,成立了西南军政委,统一西南党、政府、军队的领导。

此后一段时间,陈檀秋因伤与谭振林、邓子辉一起组织游击战。

但陈檀秋的身体状况越来越差,之前枪伤、摔伤、长期治好,都得送上海治疗。

后来,陈檀秋被派往莫斯科参加共产国际"七大",在枪雨雨雨中告别了自己的事业。

大海与内陆文明碰撞,产生革命之火

走进枪林的陈檀秋,出生于湖北省黄冈市陈家村的一个教夫、一个农民家庭。哥哥八,他排在第七位。陈树三五兄弟是同盟成员,参加过辛亥革命,思想激化,陈檀秋深受影响,学过很多。

湖北省黄冈市,毗邻武汉,是新旧文化的交汇点,近代革命史上涌现出一批突出人物。随着陈檀秋走出家乡,进入党队颇有名气,林玉英(即张昊)、林昱南和后来进入黄埔军校的林玉荣(即林玉荣)。有"黄冈三林"。

陈檀秋在武汉学习长大,可称得上"九省通屿",位于中国大陆但从未被指定为国家首都,一直是商贸交通枢纽。

顺江堤坝三镇修建的巷子,没有中国传统的城市广场格局,所以"街道不分南北,长而年轻不卑"。西方列强的炮艇商船沿着长江深入,京汉、粤汉铁路在武汉相遇,使内陆武汉成为海洋文明与大陆风俗的交汇点。

正是在这种人文环境下,从武昌起义开始,中国的近代革命就一直在楚天激荡,在一大批英国烈士的斗争中。而陈檀秋,是最好的之一。

在国家武昌高等师范学校(武汉大学前身)学习期间,陈谭秋是一位敏锐的作家,精通英语,在校园里被称为足球运动员和长跑运动员。

更重要的是,在这里,陈檀秋开启了马克思主义的启蒙,他经常去图书馆,阅读《新青年》等书籍杂志,传播新思想。十月革命爆发后,年轻的陈檀秋参加革命的热情越来越大。

不久,"五四"反帝爱国运动在北京爆发,陈檀秋当选为学生团体代表,组织武汉学生联合会,一起参加武汉学生游行,声援北京。

伟大的先行者往往具有强烈的历史感,不会错过属于他们的关键时刻。

此时,陈檀秋还是一名年轻的学生领袖,虽然手臂喊叫,群体反应,但影响主要局限于学生群体。

1919年6月,陈檀秋陪同武汉学生团前往上海,在那里他遇到了另一位重要人物董碧武,他后来以"一个大一"为代表。

董必武同志十几岁时,目睹了清政府腐朽的独裁统治和西方列强对中国人的欺凌和掠夺,十分悲痛,决心拯救国家,拯救人民。

他从清朝末期的表演转变为坚定的反帝反封建民主派,从此走上了为解放事业不懈奋斗的职业革命家的道路。

董必武加入了同盟和中国革命党,参加了辛亥革命和反对北方军阀袁世凯的斗争。然而,大革命后中国社会的黑暗让他痛苦不堪,"触动眼球,即城市井洼、大众挫败感、郁闷与阴郁、人生存为心。

董必武又回到了探索救国救民的真理之路上。

1919年2月,董必武来到上海,这次是向孙中山和有关方面控诉"曦西靖国军"总司令被谋杀一事。

他没有想到的是,这次来上海的真正意义在于,他会触碰到久以求的革命之火。因为在上海,他不仅见到了陈檀秋,还见到了中国共产党未来的另一位代表李汉军。

李汉军, 董碧武, 陈檀秋

抵达上海后,董碧武受湖北省康复协会委托,上海市湖北省乡镇湖北省协会组织,主持会议,住在湖北省养后协会的机关下飞路钓鱼杨里路。

当时,李汉俊刚从日本帝国理工学院回到上海,也是湖北人,所以经常去善后协会。自然,董碧武和李汉军变得熟悉起来。

李汉军在日本帝国大学学习期间深受日本马克思主义经济学家赵黑雄的影响,学习了许多马克思主义经典,开始倾向于马克思主义。

李汉军向董必武转达了许多俄国十月革命的消息,并介绍了一些当时可以找到的马克思主义读物和进步报纸。

然后,董必武把这些书介绍给陈檀秋看。

他们开始认识到,俄国革命是一场"阶级革命",是一场"群众运动"和"人民武装力量",以马克思主义为思想武器。

与国内革命相反,只有军阀的利用,缺乏群众的基础。

再想想五四运动爆发后的国内政局,思想的火花开始绽放。

他们一致认为,"中国仍然想要一场革命,打倒大国,赶走军阀,建立民主制度,......为了觉醒人民",我们要在工人、农民和学生中启迪马克思主义。

虽然陈檀秋和董必武是第一次见面,但见面较晚,最终"决定通过办报办学校传播马克思主义,开展革命活动"。

這兩位革命先驅走到一起,在武漢共同創立了早期的共產黨組織。

多年后,董碧武曾对陈檀秋的长子陈伟说起他的老朋友:"从建党前后到革命失败,我和你父亲配合得很密切,我们一起工作了很长时间,党实际上比我干得更多。我主要以开放的身份从事社会活动,做了很多统一战线工作。"

引领革命

"27"罢工,烈士林相谦的事迹传遍了世界各地,正是陈檀秋引导他走上了革命的道路。

1922年后,陈檀秋经常以记者身份深入工厂和京汉铁路,调查苦难,帮助工人开办扫盲班。

当时,刚刚被包慧贤介绍到党务工作者项德龙(后改名项英)向他汇报,称河岸机厂有一位年轻工人林相谦在陪伴下打好仗,声望高。

陈檀秋有心去认识这样一个年轻的皓洁,所以,见面吧。

出身贫寒的林湘谦,在社会上一直被看不起,从没想过大学毕业会来看他,但也主动提出要交朋友,很感动。

陈檀秋经常跟林湘谦交谈,从工人为什么被压迫,一直说只有实行共产主义才是最后的解放之路。

林湘谦十分震惊,单纯的骑士精神已经武装起来,并很快形成了强大的革命行动。

林湘谦很快加入了党组织,与项德龙等组织成立了职工俱乐部,并担任河滨子工会主席。

1923年2月,京汉铁路工人罢工,军阀吴培甫派兵镇压,林相被逮捕,拒绝下令复工,被杀。

当军队包围河滨工人俱乐部,外面传来枪声时,陈檀秋让其他同志动了,导致几名工人在外面呆到深夜。

"27"罢工虽然失败了,但却给中国工人运动和中国革命的历史带来了巨大而深远的历史意义。

它是政治斗争与经济斗争的结合,用政治斗争来维护和扩大经济斗争的结果,标志着中国工人运动发展到一个新的阶段,也标志着中国工人阶级在世界政治舞台上的地位。

"27"大罢工后,陈檀秋被通缉为组织者,来到安远,与李立森、刘少奇等人一起,从事安远工人运动和党的建设工作。

1923年6月,陈檀秋赴广州参加中国共产党第三次全国代表大会。会上,京汉铁路"27"悲剧报道,总结了罢工斗争的教训。

在经历了"27"惨案的教训后,陈檀秋高度重视对职工及其子女的教育,大力开办职工和职工子女夜校,为安远工人运动培养了一批骨干。

党的老一辈人中很多人喜欢写老式的诗,但陈谭秋是好白话。在这里,他留下了一首新诗《五一纪念歌》:

五一节,实在是强势,世界工人大团结!

启动芝加哥,回应世界。

西欧东亚和美洲,年复一年地溅满了劳动鲜血!

没有达到成功的承诺,

希望大家,齐心协力,Chemo不辜负五一节!

今年,安远职工、学生在"五一节"游行中,正唱着这首富丽堂皇的《五一纪念歌》大步向前走!

生书却不腐败,家庭情况富有却没有作风,能赢得绿地,愿意与穷工交朋友,敢于在火线上开枪,这些构成了陈坦秋的完整形象。

今天对这位记者、党的干部、多元身份的军人心胸开阔,不能不由衷地表示钦佩。

一口热血洒在天山身上

陈坦秋曾任中共安远市委委员、武昌区委书记、湖北省委组织部部长、江西省委书记、江苏省委组织部长、满洲省委书记、福建省委书记、中共中央驻新疆代表、新疆八路军办公室主任。

他的革命生涯始于武汉,但他的最后一次旅程是在数千英里外的西北地区新疆。陈檀秋在新疆的四年,是他一生中最美好的四年,也是值得铭记和庆祝的四年。

在这四年中,作为中共中央驻疆代表,他没有侮辱使命,在特殊复杂的环境中,与新疆军阀盛才进行了灵活而巧妙的斗争。

在极其困难的情况下,陈坦秋最大限度地做好统一战线的工作,保证了新疆作为中国抗日战争主渠道的顺利流动,谱写了一首共产党人的英雄歌。

不过,他并不认为,这一次那首劲歌,他曾经扛着生命的鲜血而写。但对于陈檀秋来说,这并不重要,因为他已经为革命事业献出了自己的生命,准备牺牲。

当你听到它时,它在晚上已经死了!这位在绿地上一直身体状况良好、意志坚强的政党创始人的记者,最终死在这里,睡在天山脚下。

1939年,随着中国共产党合作下中国抗日战争的深入,位于中国边缘、连接欧亚大陆的新疆成为抗日战争的重要基地。

新疆幅员辽阔,矿藏丰富,民族众多,自古以来就是中国对外交流的重要渠道。日本发动918事件后,踏入中国心脏地带,全国大部分省份相继沦陷,只剩下七个省份被日军占领,新疆就是其中之一。

尽管风起云涌,新疆各族人民仍然依附于前线。

他们坚持抗日战争,发起组织14个新疆民族到前线血将10万多封各族语言的慰问信,极大地鼓舞了一线军人和民族同胞对战争的热情。

在物质方面,新疆人民正在积极捐钱,捐款,甚至捐赠了10架飞机。强力支持民族抗日战争,成为抗日战争的后方。

正是由于新疆对中国抗日战争具有如此重要的经济和政治意义,中国共产党才特别重视新疆的统一战线工作,派出陈云、邓发等高级干部到新疆担任中国共产党在新疆的代表。

1939年5月,来莫斯科参加共产国际第七次代表大会的陈檀秋从苏联返回,经新疆返回延安。

当他到达新疆的迪化(今乌鲁木齐)时,他收到了中共中央的信号,要他留在迪化。两个月后,中央政府示意他将留在新疆,准备接替邓发。

就这样,陈坦秋成为中共中央驻疆的第三任也是最后一位代表,八路军新疆办事处主任。

来到新疆肩负重任的陈檀秋,笔名徐杰的他,进行了一场新的特殊斗争。

作为中共新疆最高领导人,陈檀秋知道,当务之急是做好抗日统一战线。

新疆统一战线工作的核心是团结"新疆之王"盛世才,推动他同中国共产党保持良好的合作关系。

盛世才,金庸字。原名真家,又称德三,辽宁开元人。1919年进入云南军武塘韶关校区,1923年赴日军大学学习。

1927年回国,任国民党何耀足参谋、国民政府北伐军司令部参谋长。

盛世才于1930年随陆璋进入新疆,1933年当选为新疆临时监事,此后实行了12年的独裁统治。

盛世才执政初期,新疆政局不稳定,为了保持其优势地位,他实施了反帝亲苏"六项政策",并与日本共产党建立了统一战线,使抗日战争爆发后,新疆成为苏联援华, 共产国际与中国共产党的交通联系。

但因为盛世才与共产党的合作并非出于民族正义,而只是为了自身利益,他的骨子里依然是"野心勃勃的军阀"。

合作,从一开始就播下了不安的种子。风和草一动,世界就会动摇,在此期间,与中国共产党的摩擦也会不时发生。

面对严峻形势,陈檀秋没有退缩,坚决贯彻中共中央"坚持抗日、反对投降、坚持团结、反对分裂、坚持进步、反对倒退"的方针,与盛世才进行理性斗争,最大限度地与盛世才的关系。

1939年,国际和国内形势发生了巨大变化。

世界范围内爆发的德苏战争,苏联最初的战争是不利的,很大一部分土地落入纳粹德国手中,日本关东军也傻傻地举动,多次在中国东北、内蒙古的中苏边境向苏联挑衅。

在国内,蒋介石掀起了第一次反共高潮,中国共产党的合作有崩溃的危险。

面对这种情况,世界日益繁荣日益脱饰,不断制造麻烦,与共产党和苏联的关系不断恶化。

陈檀秋不怕,对无条件使用武力,他会充分利用舆论攻势进行斗争。

《新疆日报》是中国共产党在新疆宣传中国共产党抗日民族统一战线政策的主要舆论立场,具有很大的影响力和读者群。

陈檀秋利用这一立场,在大力宣传党的抗日政策和政策的同时,借助舆论绑架了盛世才,逼迫了抗日势力,同时有针对性地编纂了一些用古代隐喻的文章,揭露了大时代摧毁统一战线的鬼把戏。

1941年1月,国民党蓄意制造"燕南事件",陈檀秋处于高度戒备状态。一个面对世界做的工作,让他在《新疆日报》上发表支持中国共产党的电力;

但这个时代的鼎盛时期无法遏制他躁动不安的军阀野心。

1941年5月18日,盛世才炮制了所谓"杜元阴谋暴动案",逮捕了革命左翼先驱、爱国亲共民主派、新疆书院院长杜惠远(1943年被秘密杀害),牵连数千人。

同年6月22日,希特勒对苏联发动了突然袭击。盛世才不再掩饰军阀专制的面孔,不断在新疆政府工作八路军人员任意调动,还造假谣言,蓄意挑衅。

为了挽救当时局势的逆转,陈檀秋指示林启鲁等人写《回顾三国关羽》和《人民叛逃》两篇文章,发表在《新疆日报》上,暗指盛世才已经走上了叛逃之路,如果不是早日失知,肯定会像汪精卫世代骂。

盛世才看到这些文章后怒火,下令追查作者,但陈檀秋却很机智地制止了过去。

盛世才虽然很清楚,但也很无奈,但还得反构作者说:"你没有错,我没有批评你啊。

尽管勉强压抑着野心,盛石已经开始悄悄摆放,准备撕破脸。

1942年3月19日,人类灭绝被秘密派去暗杀坚持亲苏亲共立场的四个弟弟、新疆机械化旅旅长盛世轩,并指责苏联共产党杀害了被诬蔑为"共产党4月12日阴谋暴动"的盛世玄。

陈檀秋从这些迹象中,预见到世界的繁荣将彻底被背叛。

山雨要刮满建筑物,必须赶紧行动起来。

陈檀秋致电党中央,建议中央"做好必要的准备,以应对新的和可能的变化",建议将新疆工作的干部分批调回延安,以保存革命力量,同时加强共产党员在清理过程中的革命精神教育。

他在一次讲话中说:我们总是有可能被逮捕和杀害,每个同志都必须做好充分的准备。

1942年7月初,宋美玲和朱少良来到新疆,盛江公然勾结。

从6月底到7月初,中央政府多次示意陈坦秋,新疆所有党员都要从延安撤走。

然而,从新疆到延安的交通被国民党封锁,不得不先撤离到苏联。陈檀秋按照中央指示,联系苏方驻新疆领事馆,拟定撤军方案。

他决定分三批撤走:地方干部、航空队先撤,老人、病残和干部家属,第二批子女撤走,他和办公室少数工作人员最终撤走。

其他同志要求陈檀秋先走,但陈檀秋坚持留下来,他说:"我是这里的领导,我们没有走,我要先走,这不是指战场上的逃兵?"我不能去!"

也有人担心他最终无法撤退,陈檀秋说:"盛世才要抓人,坐牢我去吧!"

9月17日,盛世才完全背弃中共,派出大批武警,包围八路军办,以"高级督察请说话"的名义,将陈檀秋、毛泽民、林启鲁等同志逮捕,送入地化二监狱。

随后,新疆100多名共产党员、革命干部及其家属被监禁,制造了震惊国内外的"新疆事件"。

在狱中,陈檀秋与敌人英勇顽强地战斗。盛世才试图逼迫陈檀秋屈服,但失败了。

当盛世才逼陈檀秋认罪所谓"共产党4-12阴谋暴乱"案时,陈谭秋钉死了答案:"共产党人是光明开放的,没有这样的事情!"

盛石知道陈檀秋在中国共产党中的地位和分量,想分裂他,骗他签了《反党声明》。

陈檀秋愤怒地拒绝了,猛烈抨击盛世才,直言不讳地说:"中国共产党派我们同志去争取新的帮助,我们没有做任何对政府有害的事情,没有违反中国共产党的抗日民族统一战线政策。"我们在新疆做事很诚信。

敌人对陈檀秋"飞"、"压吧"、"胡椒水"等折磨,陈檀秋不屈不挠,铁骨。然后,敌人采取了"轮式战术",连续几十天对陈檀秋进行昼夜审讯,使他极度疲惫。但当他微微闭上眼睛时,敌人用强烈的阿姆尼亚唤醒了他。

凶残的敌人尽其所能,没有从陈檀秋沟那里得到任何有用的东西。

这种无所畏惧的精神,让陈檀秋坚持到生命的最后一刻。

陈檀秋的浩瀚没能挡住天下屠刀的杀刀,却感染了狱警,他们互相仰慕,哀叹道:"你们是共产党员亚溪!"雅溪在维吾尔语中的意思是"好,优秀")

愤怒和愤怒的他终于摆脱了死手。1943年9月27日,趁夜寂静的时候,盛世才把陈檀秋和毛泽民、林启鲁等三人用棍子弄晕,然后勒死了。

为了奉承蒋介石,盛世才还安排人拍照片,交给前来联系他的宋美玲,带他们回重庆。

那一年,陈檀秋47岁。

解放后,陈檀秋的遗体被安葬在乌鲁木齐南郊的烈士墓葬场。在他的坟墓前矗立着一块高大的白色大理石墓碑。墓碑上刻有董碧武的手写题词:陈檀秋烈士墓。

周恩来曾高度评价坦秋同志是真正的布尔什维克。"

他的亲密战友董必武也在题词中赞叹道:"战友的声音永恒的世界违战,战斗学生的表现令人辉煌。如精神的精神,展览遗骸的收藏。"

谭影悠扬,看上美丽的黄洲,昔日的家画面,一片血浸透的山洞;

秋风,缅怀青春岁月,中国霜风,千古英雄正气之歌。

这幅画不仅是陈檀秋一生的写照,也是对他记忆犹新的深刻记忆。

2009年9月,陈檀秋、毛泽民被评为"为新中国建设做出突出贡献的100位英雄和榜样"。