1943年9月的一天,在新疆迪化(烏魯木齊),漆黑的夜晚就像在染墨,仿佛在暗示黑夜不會平靜。

幾個幽靈般的人來到一個破舊的房間,雙手放在手上。每個人手裡都拿着棍子,在月光下,他們瞄準了床上熟睡的人。

幾個悶悶不樂、躺着的人掙紮了幾下,再也動不動了。幾個人沒怎麼看,放下棍子,拿出繩子,走上前躺下。

過了很久,确認繩子下的人又沉默了,男人們松了一口氣。

然後他們打開燈,拿出相機,咔哒一聲,一邊拍着側面的頭和耳朵:"再拍幾下,拍得清楚,上面用,聽到的是給重慶人,來的頭很大,好像是董事長的妻子,叫宋美玲......"

一陣風,窗戶沙沙作響,黑夜的月光照在這些扭曲的臉上,他們有點無情,堅硬的頭皮還在繼續。

受害者完全睡着了,無視世界的幹擾。在他心中,已經為人類解放事業獻出了自己。

他是中國共産黨駐新疆中央代表、八路軍新疆辦事處主任陳坦秋。作為黨的開國元勳之一、中國共産黨的"大"代表、湖北共産黨的創始者,他也具有更為突出的地位。

兩年後,1945年,中國共産黨第七次全國代表大會召開時,陳坦秋仍當選為中央委員。

這位中央委員雖然沒有機會見證大會的盛大盛會,但用生命生動地诠釋了什麼是共産黨員。

在幽靜的武昌土夫堤防街上,座落于民國時期的一座兩層磚木中式建築中,在革命時期,這裡曾被譽為"湖北革命運動的指揮機關"。

原為國立武昌高等師範學校附屬國小所在地,不僅成為中國共産黨第五次代表大會的舉辦地,也是陳檀秋早期從事革命活動的地方。

參加中國共産黨"大一"的代表大多是上司和參加五四運動和新文化運動的知識分子。他們要麼是知名學者,要麼是社會名流,要麼是學生。

其中,有毛澤東這樣的偉大軍國主義分子,也有董必武這樣的職業革命家......

但曾經有過一次士兵的英勇槍戰,也經曆過火線受傷,隻有一人,那就是來自武漢的陳檀秋。

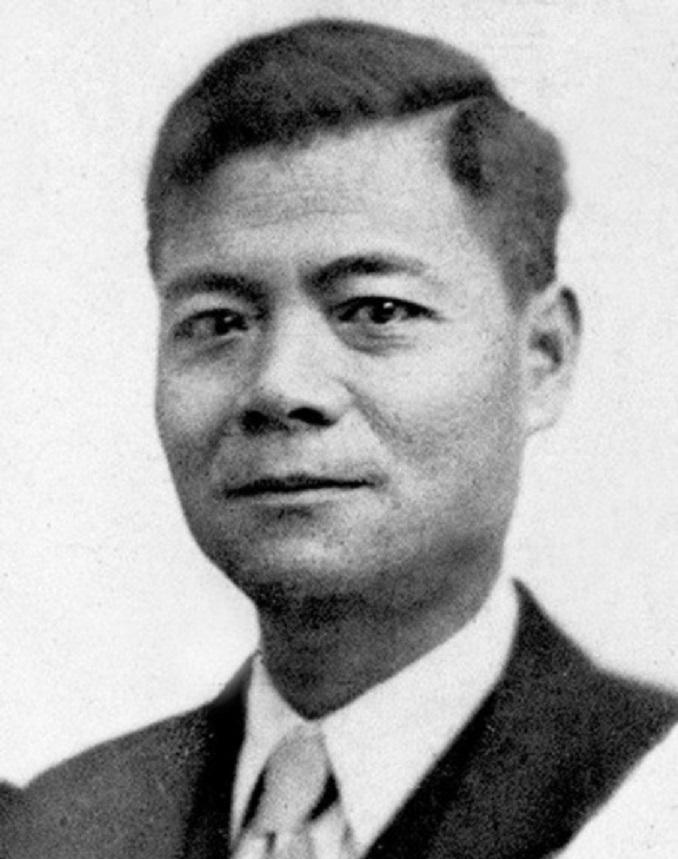

陳檀秋

傷疤是士兵最光榮的勳章

1935年後,陳檀秋去了上海、莫斯科、新疆,看過他的人會發現:他的右耳少了一塊。

在那些飽受戰争蹂躏的年代,傷疤是士兵最光榮的勳章。有的老同志回憶說,他們第一次見到陳檀秋時,尊敬他,看到他的頭被肢解,明知這是被槍彈雨打死的老兵。

1935年2月,陳檀秋在離開西部突圍的戰鬥中負傷。

1934年10月,中央紅軍主力部隊開始長征,中共中央決定成立中蘇師,項英任支部書記,陳譚秋參加支部工作,他們留在江西省瑞金,上司着剩餘的4萬多名紅軍和地方部隊, 繼續堅持鬥争。

面對國民黨軍隊日益嚴密的圍困,蘇區局勢日趨嚴重,他們需要盡快散去,才能進行遊擊戰。

遵義會議後,中央書記處2000年專門讨論中蘇地區問題。

1935年2月5日,中央釋出中央書記部關于中蘇地區和附近蘇維埃地區堅持遊擊戰的訓示,要求中蘇師成立革命軍事委員會,驅散遊擊戰中的上司群衆。

中蘇師決定将部隊分成五條路,突圍到邊疆地區進行遊擊戰。陳檀秋作為特派特工,與譚振林一起接到任務,率領紅24師一個增援營突圍到福建西南與張定宇會合,在閩西南進行遊擊戰。

3月,新征程開始,他們從西南瑞金出發,到福建省委所在地長鼎四行軍,一路向山間,越過武夷山。

在途中,險嶬的環形生活,他們多次遭遇敵軍正規軍和民團的圍攻攔截,艱難地向杭縣上邊界的岩石下坡,部隊終于陷入困境,被團團包圍。

戰鬥激烈,增援營營長慘身亡,陳檀秋拿起槍直接指揮戰鬥。在突圍的過程中,被子彈擊中右耳的陳檀秋随後從懸崖上摔了下來,然後撞到了頭。

經過幾十天的戰争和步行,陳檀秋終于到達了西部,在那裡他遇到了永定縣上溪南區赤寨鄉的張定軒。

在此,陳檀秋主持了西南地區黨政軍代表第一次會議,傳達了黨中央、中央局的指導精神,結合福建西南部的情況作出了決議。

最後,根據陳檀秋的提議,成立了西南軍政委,統一西南黨、政府、軍隊的上司。

此後一段時間,陳檀秋因傷與譚振林、鄧子輝一起組織遊擊戰。

但陳檀秋的身體狀況越來越差,之前槍傷、摔傷、長期治好,都得送上海治療。

後來,陳檀秋被派往莫斯科參加共産國際"七大",在槍雨雨雨中告别了自己的事業。

大海與内陸文明碰撞,産生革命之火

走進槍林的陳檀秋,出生于湖北省黃岡市陳家村的一個教夫、一個農民家庭。哥哥八,他排在第七位。陳樹三五兄弟是同盟成員,參加過辛亥革命,思想激化,陳檀秋深受影響,學過很多。

湖北省黃岡市,毗鄰武漢,是新舊文化的交彙點,近代革命史上湧現出一批突出人物。随着陳檀秋走出家鄉,進入黨隊頗有名氣,林玉英(即張昊)、林昱南和後來進入黃埔軍校的林玉榮(即林玉榮)。有"黃岡三林"。

陳檀秋在武漢學習長大,可稱得上"九省通嶼",位于中國大陸但從未被指定為國家首都,一直是商貿交通樞紐。

順江堤壩三鎮修建的巷子,沒有中國傳統的城市廣場格局,是以"街道不分南北,長而年輕不卑"。西方列強的炮艇商船沿着長江深入,京漢、粵漢鐵路在武漢相遇,使内陸武漢成為海洋文明與大陸風俗的交彙點。

正是在這種人文環境下,從武昌起義開始,中國的近代革命就一直在楚天激蕩,在一大批英國烈士的鬥争中。而陳檀秋,是最好的之一。

在國家武昌高等師範學校(武漢大學前身)學習期間,陳譚秋是一位敏銳的作家,精通英語,在校園裡被稱為足球運動員和長跑運動員。

更重要的是,在這裡,陳檀秋開啟了馬克思主義的啟蒙,他經常去圖書館,閱讀《新青年》等書籍雜志,傳播新思想。十月革命爆發後,年輕的陳檀秋參加革命的熱情越來越大。

不久,"五四"反帝愛國運動在北京爆發,陳檀秋當選為學生團體代表,組織武漢學生聯合會,一起參加武漢學生遊行,聲援北京。

偉大的先行者往往具有強烈的曆史感,不會錯過屬于他們的關鍵時刻。

此時,陳檀秋還是一名年輕的學生領袖,雖然手臂喊叫,群體反應,但影響主要局限于學生群體。

1919年6月,陳檀秋陪同武漢學生團前往上海,在那裡他遇到了另一位重要人物董碧武,他後來以"一個大一"為代表。

董必武同志十幾歲時,目睹了清政府腐朽的獨裁統治和西方列強對中國人的欺淩和掠奪,十分悲痛,決心拯救國家,拯救人民。

他從清朝末期的表演轉變為堅定的反帝反封建民主派,從此走上了為解放事業不懈奮鬥的職業革命家的道路。

董必武加入了同盟和中國革命黨,參加了辛亥革命和反對北方軍閥袁世凱的鬥争。然而,大革命後中國社會的黑暗讓他痛苦不堪,"觸動眼球,即城市井窪、大衆挫敗感、郁悶與陰郁、人生存為心。

董必武又回到了探索救國救民的真理之路上。

1919年2月,董必武來到上海,這次是向孫中山和有關方面控訴"曦西靖國軍"總司令被謀殺一事。

他沒有想到的是,這次來上海的真正意義在于,他會觸碰到久以求的革命之火。因為在上海,他不僅見到了陳檀秋,還見到了中國共産黨未來的另一位代表李漢軍。

李漢軍, 董碧武, 陳檀秋

抵達上海後,董碧武受湖北省康複協會委托,上海市湖北省鄉鎮湖北省協會組織,主持會議,住在湖北省養後協會的機關下飛路釣魚楊裡路。

當時,李漢俊剛從日本帝國理工學院回到上海,也是湖北人,是以經常去善後協會。自然,董碧武和李漢軍變得熟悉起來。

李漢軍在日本帝國大學學習期間深受日本馬克思主義經濟學家趙黑雄的影響,學習了許多馬克思主義經典,開始傾向于馬克思主義。

李漢軍向董必武轉達了許多俄國十月革命的消息,并介紹了一些當時可以找到的馬克思主義讀物和進步報紙。

然後,董必武把這些書介紹給陳檀秋看。

他們開始認識到,俄國革命是一場"階級革命",是一場"群衆運動"和"人民武裝力量",以馬克思主義為思想武器。

與國内革命相反,隻有軍閥的利用,缺乏群衆的基礎。

再想想五四運動爆發後的國内政局,思想的火花開始綻放。

他們一緻認為,"中國仍然想要一場革命,打倒大國,趕走軍閥,建立民主制度,......為了覺醒人民",我們要在勞工、農民和學生中啟迪馬克思主義。

雖然陳檀秋和董必武是第一次見面,但見面較晚,最終"決定通過辦報辦學校傳播馬克思主義,開展革命活動"。

這兩位革命先驅走到一起,在武漢共同創立了早期的共產黨組織。

多年後,董碧武曾對陳檀秋的長子陳偉說起他的老朋友:"從建黨前後到革命失敗,我和你父親配合得很密切,我們一起工作了很長時間,黨實際上比我幹得更多。我主要以開放的身份從事社會活動,做了很多統一戰線工作。"

引領革命

"27"罷工,烈士林相謙的事迹傳遍了世界各地,正是陳檀秋引導他走上了革命的道路。

1922年後,陳檀秋經常以記者身份深入工廠和京漢鐵路,調查苦難,幫助勞工開辦掃盲班。

當時,剛剛被包慧賢介紹到黨務工作者項德龍(後改名項英)向他彙報,稱河岸機廠有一位年輕勞工林相謙在陪伴下打好仗,聲望高。

陳檀秋有心去認識這樣一個年輕的皓潔,是以,見面吧。

出身貧寒的林湘謙,在社會上一直被看不起,從沒想過大學畢業會來看他,但也主動提出要交朋友,很感動。

陳檀秋經常跟林湘謙交談,從勞工為什麼被壓迫,一直說隻有實行共産主義才是最後的解放之路。

林湘謙十分震驚,單純的騎士精神已經武裝起來,并很快形成了強大的革命行動。

林湘謙很快加入了黨組織,與項德龍等組織成立了職工俱樂部,并擔任河濱子工會主席。

1923年2月,京漢鐵路勞工罷工,軍閥吳培甫派兵鎮壓,林相被逮捕,拒絕下令複工,被殺。

當軍隊包圍河濱勞工俱樂部,外面傳來槍聲時,陳檀秋讓其他同志動了,導緻幾名勞工在外面呆到深夜。

"27"罷工雖然失敗了,但卻給中國勞工運動和中國革命的曆史帶來了巨大而深遠的曆史意義。

它是政治鬥争與經濟鬥争的結合,用政治鬥争來維護和擴大經濟鬥争的結果,标志着中國勞工運動發展到一個新的階段,也标志着中國勞工階級在世界政治舞台上的地位。

"27"大罷工後,陳檀秋被通緝為組織者,來到安遠,與李立森、劉少奇等人一起,從事安遠勞工運動和黨的建設工作。

1923年6月,陳檀秋赴廣州參加中國共産黨第三次全國代表大會。會上,京漢鐵路"27"悲劇報道,總結了罷工鬥争的教訓。

在經曆了"27"慘案的教訓後,陳檀秋高度重視對職工及其子女的教育,大力開辦職工和職工子女夜校,為安遠勞工運動培養了一批骨幹。

黨的老一輩人中很多人喜歡寫老式的詩,但陳譚秋是好白話。在這裡,他留下了一首新詩《五一紀念歌》:

五一節,實在是強勢,世界勞工大團結!

啟動芝加哥,回應世界。

西歐東亞和美洲,年複一年地濺滿了勞動鮮血!

沒有達到成功的承諾,

希望大家,齊心協力,Chemo不辜負五一節!

今年,安遠職工、學生在"五一節"遊行中,正唱着這首富麗堂皇的《五一紀念歌》大步向前走!

生書卻不腐敗,家庭情況富有卻沒有作風,能赢得綠地,願意與窮工交朋友,敢于在火線上開槍,這些構成了陳坦秋的完整形象。

今天對這位記者、黨的幹部、多元身份的軍人心胸開闊,不能不由衷地表示欽佩。

一口熱血灑在天山身上

陳坦秋曾任中共安遠市委委員、武昌區委書記、湖北省委組織部部長、江西省委書記、江蘇省委組織部長、滿洲省委書記、福建省委書記、中共中央駐新疆代表、新疆八路軍辦公室主任。

他的革命生涯始于武漢,但他的最後一次旅程是在數千英裡外的西北地區新疆。陳檀秋在新疆的四年,是他一生中最美好的四年,也是值得銘記和慶祝的四年。

在這四年中,作為中共中央駐疆代表,他沒有侮辱使命,在特殊複雜的環境中,與新疆軍閥盛才進行了靈活而巧妙的鬥争。

在極其困難的情況下,陳坦秋最大限度地做好統一戰線的工作,保證了新疆作為中國抗日戰争主管道的順利流動,譜寫了一首共産黨人的英雄歌。

不過,他并不認為,這一次那首勁歌,他曾經扛着生命的鮮血而寫。但對于陳檀秋來說,這并不重要,因為他已經為革命事業獻出了自己的生命,準備犧牲。

當你聽到它時,它在晚上已經死了!這位在綠地上一直身體狀況良好、意志堅強的政黨創始人的記者,最終死在這裡,睡在天山腳下。

1939年,随着中國共産黨合作下中國抗日戰争的深入,位于中國邊緣、連接配接歐亞大陸的新疆成為抗日戰争的重要基地。

新疆幅員遼闊,礦藏豐富,民族衆多,自古以來就是中國對外交流的重要管道。日本發動918事件後,踏入中國心髒地帶,全國大部分省份相繼淪陷,隻剩下七個省份被日軍占領,新疆就是其中之一。

盡管風起雲湧,新疆各族人民仍然依附于前線。

他們堅持抗日戰争,發起組織14個新疆民族到前線血将10萬多封各族語言的慰問信,極大地鼓舞了一線軍人和民族同胞對戰争的熱情。

在物質方面,新疆人民正在積極捐錢,捐款,甚至捐贈了10架飛機。強力支援民族抗日戰争,成為抗日戰争的後方。

正是由于新疆對中國抗日戰争具有如此重要的經濟和政治意義,中國共産黨才特别重視新疆的統一戰線工作,派出陳雲、鄧發等進階幹部到新疆擔任中國共産黨在新疆的代表。

1939年5月,來莫斯科參加共産國際第七次代表大會的陳檀秋從蘇聯傳回,經新疆傳回延安。

當他到達新疆的迪化(今烏魯木齊)時,他收到了中共中央的信号,要他留在迪化。兩個月後,中央政府示意他将留在新疆,準備接替鄧發。

就這樣,陳坦秋成為中共中央駐疆的第三任也是最後一位代表,八路軍新疆辦事處主任。

來到新疆肩負重任的陳檀秋,筆名徐傑的他,進行了一場新的特殊鬥争。

作為中共新疆最高上司人,陳檀秋知道,當務之急是做好抗日統一戰線。

新疆統一戰線工作的核心是團結"新疆之王"盛世才,推動他同中國共産黨保持良好的合作關系。

盛世才,金庸字。原名真家,又稱德三,遼甯開元人。1919年進入雲南軍武塘韶關校區,1923年赴日軍大學學習。

1927年回國,任國民黨何耀足參謀、國民政府北伐軍司令部參謀長。

盛世才于1930年随陸璋進入新疆,1933年當選為新疆臨時監事,此後實行了12年的獨裁統治。

盛世才執政初期,新疆政局不穩定,為了保持其優勢地位,他實施了反帝親蘇"六項政策",并與日本共産黨建立了統一戰線,使抗日戰争爆發後,新疆成為蘇聯援華, 共産國際與中國共産黨的交通聯系。

但因為盛世才與共産黨的合作并非出于民族正義,而隻是為了自身利益,他的骨子裡依然是"野心勃勃的軍閥"。

合作,從一開始就播下了不安的種子。風和草一動,世界就會動搖,在此期間,與中國共産黨的摩擦也會不時發生。

面對嚴峻形勢,陳檀秋沒有退縮,堅決貫徹中共中央"堅持抗日、反對投降、堅持團結、反對分裂、堅持進步、反對倒退"的方針,與盛世才進行理性鬥争,最大限度地與盛世才的關系。

1939年,國際和國内形勢發生了巨大變化。

世界範圍内爆發的德蘇戰争,蘇聯最初的戰争是不利的,很大一部分土地落入納粹德國手中,日本關東軍也傻傻地舉動,多次在中國東北、内蒙古的中蘇邊境向蘇聯挑釁。

在國内,蔣介石掀起了第一次反共高潮,中國共産黨的合作有崩潰的危險。

面對這種情況,世界日益繁榮日益脫飾,不斷制造麻煩,與共産黨和蘇聯的關系不斷惡化。

陳檀秋不怕,對無條件使用武力,他會充分利用輿論攻勢進行鬥争。

《新疆日報》是中國共産黨在新疆宣傳中國共産黨抗日民族統一戰線政策的主要輿論立場,具有很大的影響力和讀者群。

陳檀秋利用這一立場,在大力宣傳黨的抗日政策和政策的同時,借助輿論綁架了盛世才,逼迫了抗日勢力,同時有針對性地編纂了一些用古代隐喻的文章,揭露了大時代摧毀統一戰線的鬼把戲。

1941年1月,國民黨蓄意制造"燕南事件",陳檀秋處于高度戒備狀态。一個面對世界做的工作,讓他在《新疆日報》上發表支援中國共産黨的電力;

但這個時代的鼎盛時期無法遏制他躁動不安的軍閥野心。

1941年5月18日,盛世才炮制了所謂"杜元陰謀暴動案",逮捕了革命左翼先驅、愛國親共民主派、新疆書院院長杜惠遠(1943年被秘密殺害),牽連數千人。

同年6月22日,希特勒對蘇聯發動了突然襲擊。盛世才不再掩飾軍閥專制的面孔,不斷在新疆政府工作八路軍人員任意調動,還造假謠言,蓄意挑釁。

為了挽救當時局勢的逆轉,陳檀秋訓示林啟魯等人寫《回顧三國關羽》和《人民叛逃》兩篇文章,發表在《新疆日報》上,暗指盛世才已經走上了叛逃之路,如果不是早日失知,肯定會像汪精衛世代罵。

盛世才看到這些文章後怒火,下令追查作者,但陳檀秋卻很機智地制止了過去。

盛世才雖然很清楚,但也很無奈,但還得反構作者說:"你沒有錯,我沒有批評你啊。

盡管勉強壓抑着野心,盛石已經開始悄悄擺放,準備撕破臉。

1942年3月19日,人類滅絕被秘密派去暗殺堅持親蘇親共立場的四個弟弟、新疆機械化旅旅長盛世軒,并指責蘇聯共産黨殺害了被誣蔑為"共産黨4月12日陰謀暴動"的盛世玄。

陳檀秋從這些迹象中,預見到世界的繁榮将徹底被背叛。

山雨要刮滿建築物,必須趕緊行動起來。

陳檀秋緻電黨中央,建議中央"做好必要的準備,以應對新的和可能的變化",建議将新疆工作的幹部分批調回延安,以儲存革命力量,同時加強共産黨員在清理過程中的革命精神教育。

他在一次講話中說:我們總是有可能被逮捕和殺害,每個同志都必須做好充分的準備。

1942年7月初,宋美玲和朱少良來到新疆,盛江公然勾結。

從6月底到7月初,中央政府多次示意陳坦秋,新疆所有黨員都要從延安撤走。

然而,從新疆到延安的交通被國民黨封鎖,不得不先撤離到蘇聯。陳檀秋按照中央訓示,聯系蘇方駐新疆領事館,拟定撤軍方案。

他決定分三批撤走:地方幹部、航空隊先撤,老人、病殘和幹部家屬,第二批子女撤走,他和辦公室少數從業人員最終撤走。

其他同志要求陳檀秋先走,但陳檀秋堅持留下來,他說:"我是這裡的上司,我們沒有走,我要先走,這不是指戰場上的逃兵?"我不能去!"

也有人擔心他最終無法撤退,陳檀秋說:"盛世才要抓人,坐牢我去吧!"

9月17日,盛世才完全背棄中共,派出大批武警,包圍八路軍辦,以"進階督察請說話"的名義,将陳檀秋、毛澤民、林啟魯等同志逮捕,送入地化二監獄。

随後,新疆100多名共産黨員、革命幹部及其家屬被監禁,制造了震驚國内外的"新疆事件"。

在獄中,陳檀秋與敵人英勇頑強地戰鬥。盛世才試圖逼迫陳檀秋屈服,但失敗了。

當盛世才逼陳檀秋認罪所謂"共産黨4-12陰謀暴亂"案時,陳譚秋釘死了答案:"共産黨人是光明開放的,沒有這樣的事情!"

盛石知道陳檀秋在中國共産黨中的地位和分量,想分裂他,騙他簽了《反黨聲明》。

陳檀秋憤怒地拒絕了,猛烈抨擊盛世才,直言不諱地說:"中國共産黨派我們同志去争取新的幫助,我們沒有做任何對政府有害的事情,沒有違反中國共産黨的抗日民族統一戰線政策。"我們在新疆做事很誠信。

敵人對陳檀秋"飛"、"壓吧"、"胡椒水"等折磨,陳檀秋不屈不撓,鐵骨。然後,敵人采取了"輪式戰術",連續幾十天對陳檀秋進行晝夜審訊,使他極度疲憊。但當他微微閉上眼睛時,敵人用強烈的阿姆尼亞喚醒了他。

兇殘的敵人盡其所能,沒有從陳檀秋溝那裡得到任何有用的東西。

這種無所畏懼的精神,讓陳檀秋堅持到生命的最後一刻。

陳檀秋的浩瀚沒能擋住天下屠刀的殺刀,卻感染了獄警,他們互相仰慕,哀歎道:"你們是共産黨員亞溪!"雅溪在維吾爾語中的意思是"好,優秀")

憤怒和憤怒的他終于擺脫了死手。1943年9月27日,趁夜寂靜的時候,盛世才把陳檀秋和毛澤民、林啟魯等三人用棍子弄暈,然後勒死了。

為了奉承蔣介石,盛世才還安排人拍照片,交給前來聯系他的宋美玲,帶他們回重慶。

那一年,陳檀秋47歲。

解放後,陳檀秋的遺體被安葬在烏魯木齊南郊的烈士墓葬場。在他的墳墓前矗立着一塊高大的白色大理石墓碑。墓碑上刻有董碧武的手寫題詞:陳檀秋烈士墓。

周恩來曾高度評價坦秋同志是真正的布爾什維克。"

他的親密戰友董必武也在題詞中贊歎道:"戰友的聲音永恒的世界違戰,戰鬥學生的表現令人輝煌。如精神的精神,展覽遺骸的收藏。"

譚影悠揚,看上美麗的黃洲,昔日的家畫面,一片血浸透的山洞;

秋風,緬懷青春歲月,中國霜風,千古英雄正氣之歌。

這幅畫不僅是陳檀秋一生的寫照,也是對他記憶猶新的深刻記憶。

2009年9月,陳檀秋、毛澤民被評為"為新中國建設做出突出貢獻的100位英雄和榜樣"。