云南新闻(记者 高一萌记者 王伟)9月3日,自然出版集团子期刊《传播生物学(Communication Biology)》在线出版 云南省云南大学古生物学重点实验室侯贤光研究团队与莱斯特大学、牛津大学、曼彻斯特大学、中国科学院联合完成题目"寒武纪早期不同高肌蠕虫结构的差异" 附属物揭示了真正肢体动物干燥群体的身体模式的多样性。(关于早期寒武纪Bradoriids中AppEndages的种类的研究论文揭示了壳类真节肢动物身体的广泛身体。研究人员对世界自然遗产"澄江生物群"中的高等近原体化石进行了新的形态学研究,并做出了新的重要认识。闫达有副研究员作为论文的第一作者,刘伟研究员,侯贤光研究员作为通讯的作者。

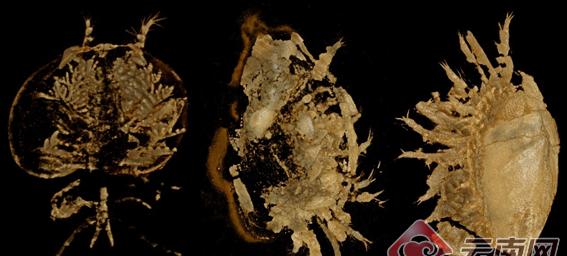

寒武纪澄江生物群中高肌体化石.左:多西亚小昆明虫;媒介:陈氏昆阳虫;右:印度蠕虫。修改自Zhai等人,2019,通信生物学。云南省古生物学重点实验室

节肢动物是自宙斯诞生以来地球上最多样化的物种。在地球科学的漫长时期内,曾经生活在地球上的大多数节肢动物都被残酷的生存竞争所消灭,但地层中丰富的化石记录仍然见证了这些古老物种丰富多彩的过去。

高肌体(排序为高等近视体病,Bradoriida)是一类生活在寒武纪至奥陶斯早期的节肢动物,在中国西南部的早期寒武纪地层中尤为丰富。在大多数地层中,高肌质只保存在壳中,而软体腐烂,仅在澄江生物群和其他少数独特的埋藏化石储层中,有附肢保存的结构。由于外壳与介体相似,因此高型近原体病长期以来一直被认为是中胚层病之一。通过研究保存软体的高等肌体化石,云南大学的侯贤光研究人员等人提出,它们不属于中胚层,这极大地影响了对高等肌体分类位置的学术理解和中皮重要甲壳类群的进化史。但是,由于个体小,穿的外壳坚硬,大部分肢体结构高肌分裂仍难以研究,未知。高精度X射线计算机断层扫描(microCT技术)的应用为解决这一谜团提供了机会。

使用GE Phoenix Nanotom M X射线扫描仪和Xradia 520 Versa X射线显微镜,研究人员扫描并重建了来自云南澄江生物群的三个高度肌组织学标本,长度仅为几毫米,并且微米级保存了精细结构(图2)。

结果表明,3个高肌体的肢体结构差异较大。其中,昆明地区最常见的高肌虫——多西小昆明虫有12对附属物,其中单触手1对,内叶两排双枝4对,双分支肢体1排内叶5对,单分支尾肢2对形态不同, 附属物组成是1加4加5加1加1。稍小一点,不太常见的陈氏昆阳蠕虫有13对附属物,包括1对单分支触手,3对不同的双分支头附属物,8对双分支附属物,外肢短,内叶发达,以及一对短的,不发达的单尾附属物的内叶,由1加1加1加1加1加8加1加1加1加1加1加1加1加1加1加1加1加1加1加1加1加1加1加1加1加1加1加1加1加1加1加1加1加1加1加1加1加1加1、1加1加1加1加1、1加1加1、1加1加1、1加1加1加1、1加1加1加1、1加1加1、1加1加1、1加1、1加1、1、1加1、1加1、1、1、1、1、1、1加1加1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1对、1、1、1、1、1、1、1、1、1、

此外,研究人员在澄江生物群中发现了一个以前未报道的印度蠕虫(无样式物种)标本,该标本有12对附属物,包括一对单分支触手和11对内叶及其高度发达的触手,由1到11条组成。在上面提到的三种高肌蠕虫中,陈昆阳蠕虫的附属排列模式与颌骨相似,是一种高度进化的类型;

高型近原体病部分附属物。左上:多西亚小昆明虫;右上:印度蠕虫;底部:陈的昆阳虫。修改自Zhai等人,2019,通信生物学。云南省古生物学重点实验室

结果表明,不同高肌球体之间附肢模式的差异远远超出了高肌炎在眼水平上作为分类单位所能覆盖的范围,并且已经达到了亚人水平。这表明,基于间皮动物的寒武纪节肢动物分类由于未能充分覆盖软体动物形态信息而存在严重偏倚,大大低估了早期节肢动物,特别是双壳类节肢动物的物种多样性。该研究还从另一个方面表明,早期的节肢动物通过进化辐射独立进化出各种体型,以适应和占据不同的生态环境。

该研究由国家自然科学基金、云南省科技厅基金、云南古生物学创新团队项目等科研项目资助。