雲南新聞(記者 高一萌記者 王偉)9月3日,自然出版集團子期刊《傳播生物學(Communication Biology)》線上出版 雲南省雲南大學古生物學重點實驗室侯賢光研究團隊與萊斯特大學、牛津大學、曼徹斯特大學、中國科學院聯合完成題目"寒武紀早期不同高肌蠕蟲結構的差異" 附屬物揭示了真正肢體動物幹燥群體的身體模式的多樣性。(關于早期寒武紀Bradoriids中AppEndages的種類的研究論文揭示了殼類真節肢動物身體的廣泛身體。研究人員對世界自然遺産"澄江生物群"中的高等近原體化石進行了新的形态學研究,并做出了新的重要認識。闫達有副研究員作為論文的第一作者,劉偉研究員,侯賢光研究員作為通訊的作者。

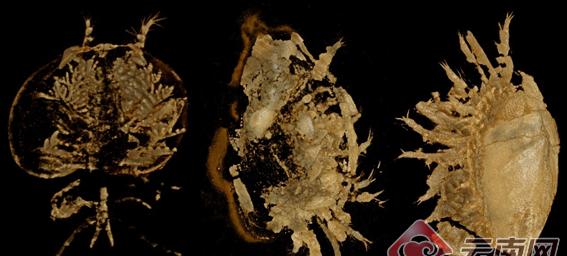

寒武紀澄江生物群中高肌體化石.左:多西亞小昆明蟲;媒介:陳氏昆陽蟲;右:印度蠕蟲。修改自Zhai等人,2019,通信生物學。雲南省古生物學重點實驗室

節肢動物是自宙斯誕生以來地球上最多樣化的物種。在地球科學的漫長時期内,曾經生活在地球上的大多數節肢動物都被殘酷的生存競争所消滅,但地層中豐富的化石記錄仍然見證了這些古老物種豐富多彩的過去。

高肌體(排序為高等近視體病,Bradoriida)是一類生活在寒武紀至奧陶斯早期的節肢動物,在中國西南部的早期寒武紀地層中尤為豐富。在大多數地層中,高肌質隻儲存在殼中,而軟體腐爛,僅在澄江生物群和其他少數獨特的埋藏化石儲層中,有附肢儲存的結構。由于外殼與介體相似,是以高型近原體病長期以來一直被認為是中胚層病之一。通過研究儲存軟體的高等肌體化石,雲南大學的侯賢光研究人員等人提出,它們不屬于中胚層,這極大地影響了對高等肌體分類位置的學術了解和中皮重要甲殼類群的進化史。但是,由于個體小,穿的外殼堅硬,大部分肢體結構高肌分裂仍難以研究,未知。高精度X射線計算機斷層掃描(microCT技術)的應用為解決這一謎團提供了機會。

使用GE Phoenix Nanotom M X射線掃描器和Xradia 520 Versa X射線顯微鏡,研究人員掃描并重建了來自雲南澄江生物群的三個高度肌組織學标本,長度僅為幾毫米,并且微米級儲存了精細結構(圖2)。

結果表明,3個高肌體的肢體結構差異較大。其中,昆明地區最常見的高肌蟲——多西小昆明蟲有12對附屬物,其中單觸手1對,内葉兩排雙枝4對,雙分支肢體1排内葉5對,單分支尾肢2對形态不同, 附屬物組成是1加4加5加1加1。稍小一點,不太常見的陳氏昆陽蠕蟲有13對附屬物,包括1對單分支觸手,3對不同的雙分支頭附屬物,8對雙分支附屬物,外肢短,内葉發達,以及一對短的,不發達的單尾附屬物的内葉,由1加1加1加1加1加8加1加1加1加1加1加1加1加1加1加1加1加1加1加1加1加1加1加1加1加1加1加1加1加1加1加1加1加1加1加1加1加1加1、1加1加1加1加1、1加1加1、1加1加1、1加1加1加1、1加1加1加1、1加1加1、1加1加1、1加1、1加1、1、1加1、1加1、1、1、1、1、1、1加1加1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1對、1、1、1、1、1、1、1、1、1、

此外,研究人員在澄江生物群中發現了一個以前未報道的印度蠕蟲(無樣式物種)标本,該标本有12對附屬物,包括一對單分支觸手和11對内葉及其高度發達的觸手,由1到11條組成。在上面提到的三種高肌蠕蟲中,陳昆陽蠕蟲的附屬排列模式與颌骨相似,是一種高度進化的類型;

高型近原體病部分附屬物。左上:多西亞小昆明蟲;右上:印度蠕蟲;底部:陳的昆陽蟲。修改自Zhai等人,2019,通信生物學。雲南省古生物學重點實驗室

結果表明,不同高肌球體之間附肢模式的差異遠遠超出了高肌炎在眼水準上作為分類機關所能覆寫的範圍,并且已經達到了亞人水準。這表明,基于間皮動物的寒武紀節肢動物分類由于未能充分覆寫軟體動物形态資訊而存在嚴重偏倚,大大低估了早期節肢動物,特别是雙殼類節肢動物的物種多樣性。該研究還從另一個方面表明,早期的節肢動物通過進化輻射獨立進化出各種體型,以适應和占據不同的生态環境。

該研究由國家自然科學基金、雲南省科技廳基金、雲南古生物學創新團隊項目等科研項目資助。