<h1级"pgc-h-箭头右箭头"数据轨道""1">朱永新出版社:</h1>

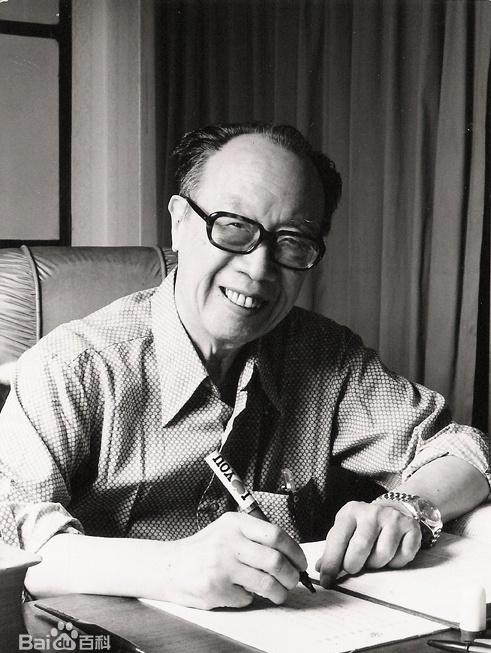

梁士秋(1903-1987),原名梁志华、石秋,笔名子佳、邱朗、成沱等,浙江杭州县(今杭州),现为当代散文家、学者、文学评论家、翻译家。1923年8月赴美留学,获哈佛大学文学硕士学位。1926年回国后,他在国立东南大学和国立青岛大学任教。1949年升至台湾,任台湾师范学院英语系教授。他是该国第一个研究莎士比亚的权威。他曾与鲁迅等左翼作家共战。他的一生在中国文学界留下了2000多万字的写作,他的散文集《亚舍尔的散文集》和莎士比亚全集的翻译成为文学经典。本文最初发表于"谈论阅读",

刊登在《新人民晚报》阅读音乐专栏上,后来又编入曹先生的主编《著名谈读经》。这篇文章描述了他们对阅读的理解,指出书籍的价值不能用金钱来衡量,认为阅读应该有选择,"否则不仅无用和浪费时间。强调培养人最简单的方法就是阅读,阅读以后再讨厌它,"迟到,总比不读好"。

我们现代人真的很高兴阅读。古人,"写在竹子书上",竹子是竹简,竹子是氩气。书籍是稀有而珍贵的东西。如果一个人能抓住竹子,他就是不朽的。孔子晚年读《易》,魏三,用坚韧的皮肤穿过竹桶,翻过来让坚韧的皮肤断了,读的时候有多辛苦!后来用纸、用刷子,书籍的制作比较方便,但在艺术印刷之前,书籍的流通完全是通过复制。如果我们看一下中国的著作,以及许多古籍的抄本,我们就会发现,一本书并不容易获得。自从印刷,刻板印象,活字,石印,复印,甚至缩微胶卷出现以来,阅读的便利性无法添加。

东西是稀有和昂贵的。但书籍不是普通的商品。书籍是人类智慧的结晶,是经验的宝藏,所以虽然今天的坑洼里到处都是书,但书籍的价值是无法用金钱来衡量的。低价可能不是颜色差,畅销书可能不是好内容。一本书的价值在于其内容的细化。宋太宗每天读《太平帝景》等两卷书,错过了一天后补上,他说:"开卷是有益的,别以为劳动也是。这就是开书的有用术语的起源。《太平帝景》集团1600余种图书,分为55门,历史经典,宋太宗天李万机天看两卷,当然可以说是利开卷。现在我们有太多的书,更不用说粗糙的,至少种类繁多,接触面面很广。我们必须选择阅读,否则它不仅是无用的,而且是浪费时间。

那么你读什么书呢?这取决于每个人的兴趣和需求。在学校里,如果你能遇到一两个博学的老师,那是最幸运的事情,他能恰当地指给我们指明阅读的大门。离开学校取决于你。阅读,永远不要讨厌它迟到。迟到,总比不读书好。有一个原则可能值得考虑:作为一个优秀的中国人,有些书是不可读的。这与行业无关。理工、金融、语法,都需要读一些已经成为中国文化传统的书籍。书籍当然是其中的重要组成部分,历史书也是如此。盲读是不能提倡的,含糊其辞的所谓"民族科学"不可能是现代人的希望。一系列古籍,应该用现代的方式去理解。

黄谷说:"人不读书,那么粗俗,镜子是可憎的,给人的是无味的语言。细细品味他的话似乎是合理的。事实上,我们看到的人确实是最不祥的无味的言语。我想,因果关系在哪里解决?为什么你不读书,看起来可憎无味?我想可能是因为读书等于上友古人,而那些古人写的书,那一定是一时的天赋,而古人不知不觉地被其熏制所影响,最终是要改变作品的气质,境界既高,又心又宽广,脸上自然露出清澈清凉的空气, 无名,著名的书籍卷。同时在谈话中也自然地高得离不开。另一方面,人不读书,那又为什么,大概是被困在世界网络尘土,被困在名利锁、五烧六、苦恼和忧虑、自然的脸上可恶,能有语言滋味吗?

当然,改变气质并不一定取决于阅读。例如,艺术家还有另一种实践。"程连先生,三年不可能。程连彦我的老师方子春在东海,能感同身受。是带着博牙,到蓬莱山,留在假的龙壳里:"汝子,我欢迎老师。"刺猬走了,再也没有回来。博牙看不出任何人,反而闻到海洞坍塌的声音,山林,鸟群难过,叹了口气:"先生会感动我的。"这是一首钢琴曲,这是一首歌,这是一只刺猬回来了。钢琴的牙齿,然后是美妙的世界。"这段话记载,写音乐家是自然而然地改变气质的,虽然神秘,但并非不可理解。禅宗宗教不会传到外面。根本没有文字,依靠顿悟就是能够看到心灵。对于天生具有不同才能的人来说,这是一项非凡的成就。就我们一般而言,最简单的修炼方法就是读书。

书籍本身是有趣和可爱的。各种大大小小的书,站在架子上,放在桌子上,放在枕头边,没有办法。一个好的版本特别受欢迎。我更喜欢行书。吴志轩先生曾主张把所有的电线书都留在厕所里,听起来不是很愉快。如果你一定要扔进厕所坑里,我扔礼服书,不愿意扔线书。不幸的是,行书现在很少见,就像穿长袍的人一样罕见。几十年前我搜索杜诗版,看到古彝系列书籍影印了宋版的蔡孟轩《草教堂诗笔记》,真爱玩不忍放手,想看原版布局大、刻字精美,它的纸墨色也是选的。这本书在学校调查笔记上不一定有多大价值,但这本书本身就是一件伟大的艺术品。