"当时葛佑已经是大演员了,是张艺谋来拍'现场'的,英达听说他要回北京干什么,就把宋丹丹和梁天带到他家堵住他。

记者/黑麦

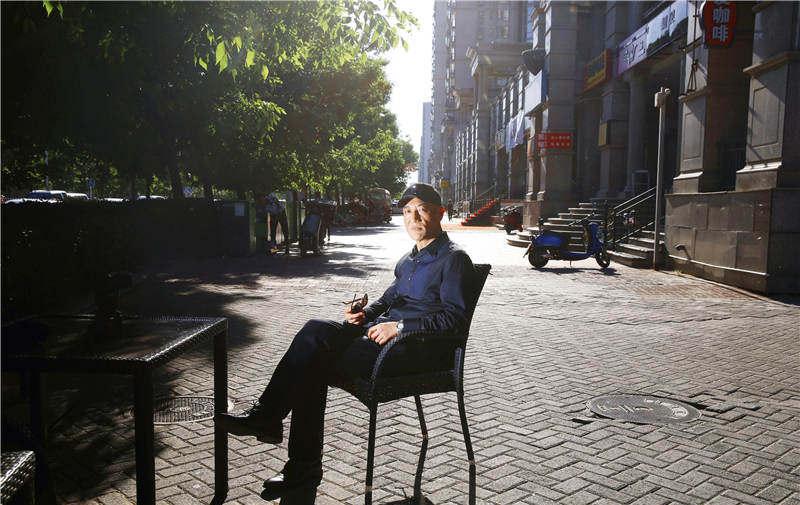

应庄(摄影:于楚竹)

如何建立一个三口之家

Triple Life Weekly:当时加入这个团队的经历是什么?角色是怎么出来的?

应庄:我参加起来比较落后,第一个知道拍摄这部剧的人就来了英达、王硕、宋丹丹三个,我是第四个参加。当时总是进来听我们讲这部戏,有一位老先生,就是应如成。后来,当古英语插话时,我们请英国老人出去休息一下。那时,古英语已经从文化部副部长的职位上退休了好几年。

记得第一次听到英达提到这出戏,是在"海马舞厅"拍摄现场,他带我到群里走了一圈,印象中刘斌、马维度、王硕、梁天都在,英达看到有人说"这是我哥哥",人们看着我,闫,年轻人所以留下来, 学习物理!这就是我的样子。

我最初是一名编剧。我当时告诉Inda,我不能写这部剧。英达说没事,王硕,"你和他一起写。只是想开始一支笔,我们找不到王硕。这是怎么回事?当时,电视热播的这些剧目,市场上的流行小说,他写道,他本来应该躲在野外,据说是"隐藏"了一段时间,当时压力太大,速度太慢。

听说东北的一位亲戚愿意为这部剧买单,我写了一会儿,发现这个角色有点不对劲。"我爱我家"最早的人物都是这样的,和平叫贾和平,是老傅的女儿,杨丽欣的志国是他们家的挨家挨户女婿,这个女婿也是南方人,上海、江苏。当时,他也不叫志国,叫吴云堂,我们是专门设计这个名字的,云堂这个名字听起来有点南方,而且特别体面,但他更喜欢姓吴,所以给人一种厄运感,也为喜剧效果。

我只是没有把握到这个吴云堂,可能是我的水平有限,真的和南方人物有一点距离。

在此之前,已经成立了两位演员,一位是贾志新饰演的梁天,一位是贾平饰演的宋丹丹,然后梁作金集团我们举行了一次会议,该组合决定由"志国"和贾平两个人来调音。这样,感觉就一帆风顺了:贾家有三个孩子,两个儿子一个女儿,和梁祖家一模一样,梁佐是家里的老板,二是良田,一个知识分子,一个"吊儿郎当"哥哥。哥哥二套,只是一个名字,"嘉"和"智"都有,我贡献了一个"国"字,在那个年代,志国也是一个非常普遍的名字。

三联生活周刊:当时已经定了三代,圈子是一开始就定好的?

庄莹:一开始,我们说剧一定要有孩子,家庭剧,孩子可以看到成长,这个孩子也承载着一些有趣的故事情节,她的功能是独一无二的。当时决定找一个10岁的女孩,是有原因的,为什么女孩子会比男孩早熟一点,身体的故事可能会制造出更好的戏剧冲突,比如早恋啊,与家庭矛盾啊,反正比男孩更戏剧化。

本集《不速之客》是应庄根据杂志的"事迹"创作的(图片来源:王晓静)

《葛你撒谎》是怎么来的?

《三重生活周刊》:你写了那一集《未被打败的客人》吗?

庄莹:我写了,但当时我有点困惑,当时是前40集的中间,我的写作材料遇到了瓶颈。我记得那次我们被扼杀在西边一个更封闭的单元里,我和英达住在一所房子里,梁住在左边对面的房子里,我们被一条过道隔开了。梁佐当时一直在笔记本电脑上写字,他喜欢在床上写字,这个人睡得很轻,需要安静。我们与外界接触甚微,不像今天用手机随便翻过来看一些新东西,我为了找素材跟很多杂志,一天晚上晚饭后,我不小心翻到了《读者文摘》。

你读了什么?那是关于一个普通的东北司机,据说是著名的"发明家",发明了一堆没有科学依据的东西,然后这个人做了一种"水基燃料",说母液加入水中,可以将氢原子和氧原子分解,找到一根火柴扔进去,把火焰扔进去。《读者文摘》就是把这个故事当成正面宣传来报道,我一所北方理科大学,当结束的时候,趣味喷洒。

带着专业的敏感,我拿着这件奇怪的事情跟英达聊了聊,我们说,如果这种母液是发明的,中东国家一定很着急啊,战争迫在眉睫,世界和平日让这个人毁灭,等等,海湾战争刚刚结束不久。在编曲的时候,我们俩聊了一夜,玩得开心之后,我把当时的故事写进了这一集,当然,然后删掉了不少电视台词就不播出了。在"我爱我的家人"播出后不到几年,发明家就被抓住了。

《三重生活周刊》:剧本中的故事是怎么来的?

庄莹:接下来你听我说。梁佐深深地陷入了简,我在制造纪春生的门口。因为你要把这个故事放在一个能走进这扇门的人身上,我想起了我童年时住的地方,右边的街道,那就是中南海北门斜对面,尤其是早起,马路对面就是一个信站,我小时候去那里跟他们聊天, 这些形形色色的人,举着大信报纸写了各种催人泪下的故事,我看他们的台词特别有趣,衣服很典型,能看出他们的专业特点。后来长大了一点,才知道,就是混杂着一些骗子,就是骗补贴。

北京有一种母语叫"倒置躺着",据说是老社会吃人的时候,在城里经常能遇到这样的人,随便聊聊,故事也很多。想想这里,纪春生这个形象很清楚。

三联生活周刊:为什么是春生?

坚强:要把喜剧人物的名字,要把握比例,上去太戏剧化,像相声,有点刻意,毕竟是一出戏,也是真实,生活。一开始,我们都称这个人为社会寄生虫,那好,我让他姓姬,然后按照这个调和,一阵春,写完几遍,觉得名字特别含糊,把最后两个颠倒过来读,春、京方言还可以加一点幼稚的语气, 听起来很本地,感觉对。

《三重生活周刊》:你觉得葛佑当时的表现怎么样?

庄莹:我在写剧本的时候,对英达说:"你得找葛佑玩,你不想让他玩,我写这本书是徒劳的。"英达对我说,'你写吧,我和他一起去。"后来开始拍摄,剧本中的人物已经比较立体了,我们聊了聊吃饭、抽烟、聊聊,还说了一次去找葛佑,印达这才剩下。

那时候葛佑已经是大演员了,就是张艺谋来拍摄《现场》,英达听说他要回北京干什么,就把宋丹丹和梁天带到他家堵住他。原来梁天和葛佑很熟悉,但是他有点擦不了脸,再加上葛佑的时间可能不出来,所以他们干脆走到了一起。

三联生活周刊:春生当时的头是怎么准备的?

庄莹:英达导演很忙,我会帮服装设计师找衣服。我的脑海里满是来信和去车站的那些人,和服装老师对接了一下。当时中山的服装已经不是很好买,而且也不能穿新一件,谁在乎谁想吃啊。于是我们坐在一行人的车里,来到金台路的另一边,我知道当时有一个旧服装批发市场,衣服一块一块,很多农民工在那里买衣服,我们逛了一会儿,才发现这件彩色的中山连衣裙。

买回来消毒水消毒,消除两天的毒药,太阳滑倒一天,我们把这身衣服成团块,放在衣服下面大姐的镊子,只是为了让它看起来破损。几天后,我们把这具尸体放了"八消毒,五压"的衣服拿出来,葛佑特别理解,直接穿上,我看了看这个,差不多,然后把准备好的袋子、水箱就把他的尸体挂了好。

《三重生活周刊》:演员台词有现场即兴创作吗?

斯特朗:是的,但很少,在80集之后,更多的积分。并不是说我们没有给演员这种力量,主要是剧本通过梁左润润,基本上是做严格的丝线缝制。葛佑有个玩法,台词是,这炸酱面应该在锅底下,说时间加一只脚,这他补充道。还有熟悉的《葛佑谎》,剧本中可能有一个小小的暗示,比如"困倦"这样的字,但这种肢体语言肯定是葛佑自己创造的,他那么歪歪扭扭,很有生命力。

我和"杨医生"。

三重生活周刊:你对贾志新这个角色最有感受吗?

黄英:梁天的知识结构和我不太喜欢,但具体的经历很相似。他是一个比较接地气的,不高的那种,我们做过小生意,所以我写信给智信澡堂倒钢,愚人节,拿起BP机玩,他被抓对了。

《三重生活周刊》:杨医生这个角色是怎么来的?

庄莹:《死而生》是梁左写的,那一集医生不是一个角色,没有名字,但那是我第一次上台,80集之后,编剧组想画更多的街区,我演戏又不想要钱,于是杨医生出来了。

杨医生的打法基本上是英达跟我讲怎么玩的,他跟我讲了一个我们认识的医生,最后一句话重复的是这个人说话的特点,我记得他总是说"很正常,很正常",我完全跟着他。因为我不能玩,我是盲人,所以我可能会跳出盒子。

"我爱我的家人"拍摄当年结束后,我从外面吃完饭到公司,突然有人在我身后喊道:"杨医生!"我甚至不认为我被叫来了,我叫了几次,我反应过来了,我真的被叫来了。我真的没想到这么小的角色会被人们记住。

《三重生活周刊》:你会在最后80集中担任制作总监吗?

庄莹:然后我写了一篇《失忆记》。在前40集的结尾,我的子弹不见了,毕竟没有太多写剧本的经验,包袱有点慢,而且一些可展开的材料,所以我把它摇干净了。到了后期,制作周期变短了,编剧的人也多了,巅峰有十几个,梁小军留下的很多东西都比较清晰,但年轻人早早死了。

制作总监就像一个消防队,当时的人没有那么多,除了钱,哪里有东西要顶,有的"客串明星"来了,有的要照顾,有的陪别人吃饭喝一杯酒。

《三重生活周刊》:那段时间每个人都在做什么?

庄莹:整体创作环境非常宽松,一是创作者长期积累的结果。我们很多人在写《我爱我的家庭》之前长期没有上映,当时社会的形式比较僵化,剧作就像一个出口,让很多善于写的人,找到了一种自由。

当时的演员还不像现在的明星,编剧比他们贵,我记得编剧一集几百片,大概更高,我和梁离开最高,像梁留下一集2500元,我2000元一集。演员的身价也不高,宋丹丹大概五六百元左右,杨立信300元,客串明星都不超过几百块。

三重生活周刊:这个小组的气氛非常好。

应庄:是的,这也是很多因素结合在一起的,一切都是合适的。