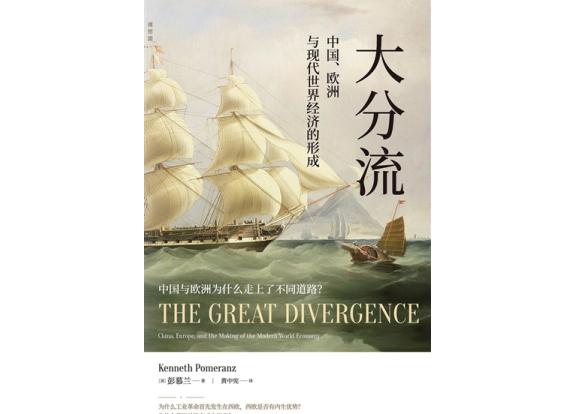

《大论坛报》,彭木兰著,黄忠贤译,理想国度,北京日报出版社,2021年4月。

大转移书:什么是"大转移"

"大鸿沟"回应了经济史上最经典的问题之一,即为什么西欧是世界上第一个向现代经济增长模式过渡的地区,而中国曾经与之相似,但自18世纪以来却走上了一条截然不同的道路?回答这个问题,首先要澄清这样一个事实,即在近代,中国和西欧都处于发展的形势。

彭木兰在本书第一部分和第二部分所呈现的是一幅大多数学者都不敢相信的图景:直到1750年,东亚和西欧,或者更具体地说,中国最发达的江南地区,与西欧最发达的英格兰有着惊人的相似之处,两者在人口、资本积累、资本积累、人口、 技术,土地和要素市场以及家庭决策。当视角转向奢侈品消费和"资本主义"制度时,彭木兰发现东西方之间存在差异,但这些差异都不足以产生中西之间的转移。特别是,中国(和日本)和西欧等核心地区在生态约束程度方面的压力几乎相同。

因此,《大分流》的第三部分解释了中西分流的主要因素。彭木兰认为,19世纪欧洲从旧大陆转移,很大程度上是由于煤炭资源优越的地理位置和新大陆的发现。两者都使欧洲集中使用土地变得不那么重要,同时在其资源密集型产业中创造了增长。全球形势使美洲成为欧洲所需的初级商品的主要来源,大大缓解了欧洲的生态限制。这种运气使欧洲能够转向资源密集型、节省劳动力的道路。与此同时,亚洲已经陷入了发展的死胡同,沿着以前劳动密集型和资源节约型的道路越走越远。

对于西方学者来说,这本书和许多加州学者(如王斌的《变形的中国》、李忠清、王峰的《人类的四分之一》)一样,打破了曾经流行的"震撼反应"模式和欧洲中心主义,让他们开始重新审视中国历史的发展。美国著名经济史学家迪尔德雷·麦克洛斯基(Deirdre McCloskey)这样评价这本书:"帕梅拉利用欧洲的发明,经济学,推翻了欧洲的中心主义......欧洲人将不再认为,从历史上看,他们是唯一站在经济增长之门前的人......"

对于中国学者来说,这是一本开创性的书。《大分流》的伟大贡献之一是指出了交互式比较的重要性。正如彭木兰所说,"...诸如"为什么英格兰没有成为江南"这样听起来很奇怪的问题当然不会比更习惯的"为什么没有成为英格兰"更好,但它们并不逊色,而且它们具有重要的优势。"我们不应该以江南或英国的任何一部分为标准,也不应该忽视前工业社会发展中的任何普遍或具体的东西。

在二十多年前的中国经济史领域,学者们就明清资本主义的诞生,以及为什么中国在其历史上"失败"——未能成为第一个经历工业革命的国家——进行了辩论。这本书无疑让学者们意识到,现代经济增长可以采取多种形式。

然而,尽管《大转移》一书为学术界理解大转移问题做出了巨大贡献,但并非没有缺点。本书中的大部分证据来自二手文献,而不是材料。这样做会在列出的证据中产生选择性偏见,即作者只能提出有利于他们观点的证据,而忽略文献中涉及的其他不利证据。

图为清人虚谷作品《小桥流图》,从中可以看到中国传统经济社会中人们更向往的生活场景。

从"大转移"到去:何时以及如何"大转移"

在《大转移》出版二十年后,关于大转移的讨论从未停止过。2002年5月号的《亚洲研究杂志》刊登了《大论坛报》的四篇评论文章,包括黄宗志的书评、彭木兰对黄宗志的回应、李仲青、康文林和王峰对黄宗志的回应(笔木兰在他的书中对中国模式的证据主要来自李、康、王的研究),以及罗伯特·布伦纳和克里斯托弗·伊塞特的评论。其中最著名的是黄宗志首次讨论中国的增长是发展还是内部体积。

黄先生认为,彭先生在书中对江南先生的描述过于乐观,英国过于悲观。他认为,该书将18世纪及以往英国经历的五大革命发展,包括农业革命、原始工业化、城市发展、人口转型和消费变化,解释为内部体积(指单位劳动边际报酬的下降),以及18世纪江南在人与土地矛盾日益加剧下产生的内部体积增长。 发展变化,从而使两个地方的发展模式在1750年左右非常相似。他还指出,这本书侧重于用数字来衡量增长和发展,忽视了实地的真实情况。

然而,自黄宗志以来,对农业重大转移的研究较少。在他们最新的研究中,马云和彭先生指出,农业本应是转移研究中最重要的问题,但十年来,学者们似乎忽略了这一点。因此,他们从农业生产的角度回应了大量转移的问题,建议在中国增长的形式中考虑季节性因素,特别是季节性对中国农业与手工业相互作用的影响。正如Ester Boserup的理论所表明的那样,人口增长增加了土地耕作的频率,并促进了劳动力使用技术的创新,使农业"集约化"。同时,前工业化时代中国经济明显的季节性特征,使劳动力从农业转向手工业等副业,增加工作日数,最终增加年收入。他们的新研究无疑为学者们提供了内化、工业化、现代化的新视角。

除了关于江南18世纪发展模式是内部还是发展的论述外,学术界对大转移问题的重点主要集中在两个方面,即大转移的时间和大转移的原因。

大转移表明,在1750年之前,东亚(以中国和日本为代表)和西欧具有相似的经济发展路径,而两地之间的转移发生在18世纪后期。彭先生后来修改了他的观点,认为转移发生在18世纪中叶左右。这本书的主要任务之一是纠正以前认为是非常早期的转移,正如大卫·兰德斯(David Landes)在公元1000年和安格斯·麦迪逊(Angus Madison)在14世纪所认为的那样。

近年来最轰动的文章之一是Stephen Broadberry,Guan Hanxuan和Li Daokui,发表在《经济史杂志》2018年第4期《中国和欧洲长期GDP会计研究》上。他们发现,中国和西方之间的转移比加利福尼亚学派认为的要早,但也比欧洲学者认为的要早。根据他们的统计,中国的GDP在1700年约占英国GDP的70%,1750年为44%,到1850年已降至20%。即使将江南与西欧发达国家进行比较,GDP的差距在1720年左右也开始扩大。

对于大转移的原因,近二十年来,学者们从制度、文化、人口、技术、产业结构、贸易、国家能力等方面提出了自己的观点。总的来说,更多的学者在解释现代经济增长的起源时,更关注必然性,而不是偶然性。例如,黄宗志认为,英国早先描述的五次革命变化是根本性的前提,而中国(或江南)在18世纪没有革命变化。赵定新指出,彭木兰的分析缺乏对中国和西方制度因素的比较,他认为,中国富裕地区和西欧较发达地区的生活水平在明清时期是可比的,当时中国技术创新的低回报率和儒家思想的实力在19世纪左右无法在中国取得任何根本性的突破。

罗伯特·艾伦(Robert Allen)的《现代英国工业革命的启示——对世界的深刻视角》(浙江大学出版社,2012年)强调了英国高工资模式和低能源(煤炭)价格对工业革命的重要性。这两者也与英国城市扩张、贸易增长、农业进步和人力资本增加的转变密切相关。明清时期中国的低工资模式和高能源价格使发展道路与英国不同。乔尔·莫基尔(Joel Mokyr)的最新研究也延续了他长期以来的观点,即西欧文化与其他文化,特别是中国文化不同,因为它不同于西欧文化中的怀疑,开放和好奇心。这三个品质使西欧文化更容易创造和吸收"有用知识",促进西欧科技的发展,从而使西欧走上工业化的道路。

然而,在后来对大转移争议的回应中,彭先生指出,他并不认为导致转移的因素,如制度变革或技术创造和改进,并不重要,而是煤炭和新世界的重要性被学术界低估了,并希望他的研究能够导致对历史偶然性的更深入理解。真相越清楚,这些争议越是极大地促进了学术界对大转移问题的认识,其实这也是研究的方式,正如彭木兰在采访中所说(参见陈黄轩的《全球历史视角下的中国历史——彭木兰教授访谈录》、《历史理论研究》2017年第1期)所说: "面对一些宏大的历史问题,不可能凭一己之力拿出一个完全正确的解释。"在不断的辩论中,真正的经济史总有一天会恢复。

作者|哈瑟

编辑|罗登

校对|于永军