花样令人惊叹,奢华是长久之道。

- 宋梦源《东京梦唱片》

中国工人的技能可以被描述为"特技"。远非此可提,只有现代北京的"棚匠"技能才值得我们好好研究。沈怡羚羊、金仪《宫女谈》记录:每年5月初,慈禧女王去颐和园夏日,内院让棚匠给她的生活办公厅建一个"屋顶",封面就会升起。其要求是:接缝必须接缝紧密,不允许飞出一点缝隙,让蚊子飞进虫体内。它的横梁和颠簸,都是用曲折的形状,笔直如一条线,毫不逊色。结果是屋脊状,屋檐尾部,气势恢宏,无论是旋风还是大雨,"屋面"依然完好无损。据历史资料:民国三月的一个下午,风吹过北京,崇文门三步门设有亲朋好友招待棚,被整体炸毁,飘扬"风筝"。在这里面可以看出,棚子、柱子都是漂浮的,不挖坑移土埋,架子用绳子绑起来,没有钉子和铁页,铁丝固定,全部用四面的力度和拉力。因此,面对强风,棚屋可以被风吹向天空,移出一段很好的距离,整个落在远处,但结构却不动。这是历史学家和普通人常说的,"北京的棚屋造出奇怪的巧合,聪明到神的地步。

在旧北京,棚屋制造者是献身于生活的工艺,但也一定是强壮和聪明的,他们既声称自己是"野兽"(在地面上扛着大冷杉等兵力工作),又称作"飞鸟"(指在高空工作)。从剪羊毛者的工作程序来看,他们更有可能是"飞鸟"。《北京往事论》一文介绍:棚匠在皇室工作中,被指示不要回避内心的亲戚,而慈禧则喜欢看棚匠搭建棚子。有一天,棚子匠们正高高地在架子上辛苦工作,慈禧能看到下面的神,忽然失声:"这个棚子匠在哪里,这不是钻猴?剪羊毛者从高处非常真实地听着,先是在闷热中,然后没有哭泣:"感谢主的赞赏。"原本,剪羊毛者机智会是"侯"一代"猴子",领跑西皇后的赞赏印章。从那时起,北京棚屋制造商有了"钻井日"的绰号。这或许是传奇,但女妖的高空作业并非虚构。纵观历史,在慈济统治时期,棚子艺术"点石斋画"确实达到了创作状态的巅峰。以地震的记述"天天天"为例:

光绪修缮了二十年的鼓楼,它的框架从地面到山脊,高三十英尺,宽十多尺。层层叠叠的桦木,其中几十层,层层叠叠的上百层根。高可以进入云层,物料数量多,小到库存。从我的眼睛底部,眼花缭乱甚至不知道从哪里去的结构也。

这种高空技能可以说是很不寻常的,几乎是"神"级的。

翻转头部图表

因此,在老北京经常举办"散步会"的游戏,狮子的梳妆台往往被剪羊毛者所为,因为只有他们才能应付高处,像"百钞"唱着"打狮子"像:"遇见屋顶爬高,跑屋顶一英尺多高" 。由于棚子的特殊技能,擅长在高海拔地区工作,许多人将其视为技巧艺术家。在现代北京,当新店开门时,尚佳聘请棚屋厂商搭建了五颜六色的棚子,让它在天柱之间架设一根横梁旅行,以吸引顾客。做这样的表演当然很轻松,只看到他像绳子一样把戏,在杆子上如平,如穿梭,所以也被称为"跑杆"......

工人创造的这种"噱头"不是棚子匠,而是像无数的大珠子,闪耀着耀眼的光芒,发出悦耳的声音。像明代宋玉成"九套"记起的"七张桌子",就是一个人转,一张桌子在大厅里,不失大小,那里六转,桌底如浮屠夫、第七张桌子,设置五五芯和盐上若干装置,然后转到第七桌已经上, 必须,突然在机翼下,核设施作为原始。另一个是跳板上的一只蜻蜓(一艘古老的木船),长两英尺多,宽两英尺,厚五六英寸,一个人有牙齿,让孩子们站在上面,唱歌跳舞......

"Dot Shizhai Pictor'Game Three Ignorance"

这种力量使得聪明的"特技"非常罕见。清代的"噱头"似乎更倾向于"聪明"的发展方向,比如抽烟、抽烟的表演者,在纪晓轩《读草堂的音符》中,清末的"点石斋画"都有记录,比如李斗《扬州画》反映:有卖水烟,经常开着游船游湖, 他吸吮着十几口水烟不吐,慢慢地像一条线逐渐引出,绕着天空转,然后毛茸茸的像蜻蜓,颜色变成绿色,微微一点远山,风变了,隐约像仙女,像鸡,像狗,眉毛衣服,皮毛羽毛,都存在,过了一会儿, 颜色变暗了,还是像山雨要来临...

《古今笔记的本质》还记录了一个烟民,他可以吐出一个山水亭,一个身影,一朵花,一根木头和一头野兽,并由一个官僚推荐给另一个专门吸烟的官僚。在它的表演过程中,我们从断山人的《夜舟》中可以看出:

吸烟者,在绿布袋里,拿出烟斗、头型铁、大小等,并取出梗犬,型随身携带,长度如是,要头套梗犬,所以高黄烟四五斤,装在头内,喷火狂叫,紧急请挂上窗帘,客人都从控制, 窗帘看,看到云彩,奇异国层出,塔城郭、人物桥,隐隐蓬莱海市也。奇华草,异国鸟类珍稀鸟类,如珍珠园。鱼龙鳄鱼,喷炔露,突然重新出现岛屿。俄罗斯和火焰一怒之下,数千名士兵,断断续续,渝山银海,颠倒过来迷茫......

这种"特技"与烟草剧脱节,"烟特技"是一般表现,与清朝人抽烟直接相关,传播得非常快。相比于替代比较常见的"特技",那么经历了很久又有韵律,这就是"虫蚁"。

"Dot Shizhai Pictor'Dove Play"

远古鸟类和动物、昆虫鳞片,统称为"虫蚁"。所谓"把戏",就是寓教、娱乐,"虫蚁"即驯养动物的艺术。

在中国古代,虫蚁种类繁多,小到蚂蚁,大到虎豹,很多看似根本无法教动物,却可以如愿以偿。正如田一轩在《留在青岛》中所说:

鸟儿有蜡喙画眉毛,野兽有玩绿巨人狗马戏团,昆虫有蚂蚁、虾、龟,唐代和有节奏的刺猬打,从桶里爬出来分成两队,改变苍蝇和老虎的战斗打法......

综上所述,中国古代的"虫蚁"可分为四种类型。一种是皇家高调的"蠕虫蚂蚁"的乐趣。

早在周朝,"周立霞官"就有"不服侍"等职责,专门从事"亲鸟与教乱"、"手养兽与教乱"。郑玄对"教乱"的解释是这样的:闹扰,也驯服,教它驯服吧。这非常清楚地表明,"虫蚁"从周朝初期,在皇室精英阶层中第一次发展起来。

很快,春秋战国的蔚薇公益养殖鹤,甚至来回举办节日,听音乐跳舞。秦汉宫廷人气爆红的《黄公故事》、《黄公》是一位以上演惊心动魄的驯服老虎节目而闻名的艺术家。《西京杂项》将王陆泉描述为"好战的鸡、鸭、鹅,养孔雀,每年花费2000石"。这一切从侧面证明,自秦汉以来,"虫蚁"已经相当大了。为王子服务的"虫蚁"也经常出现在庆祝活动中。汉代鲤鱼"平乐观"有"跑上百匹马,有仙女驱赶鸟,狐狸避警,鸟鹿六,白象朱寿"等壮观场面。因此,历代政府对此非常重视。在清朝宫廷中,一场欢迎西方人的宴会是用训练有素的老鼠进行的:两只老鼠被绑在一起,在主人的命令下纠缠在一起,解开。这只特技老鼠确实出乎意料,这让俄罗斯人Itais Brandt感到高兴:"这些不起眼的动物表演是我见过的最神奇的。"

老鼠可以做的远不止于此。在民间,教老鼠在上百个戏法中,其成就更是惊人:如清朝苏州,有山东人表演"老鼠戏":身高约两米,形状像伞盖的木框放在地上, 框架有一个像剧院一样的地方,有十几只老鼠,还有挂圈和各种枪刀。锣声一响,老鼠就上演各种戏剧,包括《李三眠取水》、《孙悟空大暴宫》等,还可以用爪子抓着竹刀和木枪,旋转着跳舞。

让人们对老鼠感兴趣来表演并不容易。正如元代的陶宗义记得一只大青蛙教八只小青蛙学习一样,清代的袁毅在《儿子不说话》中写到一个乞丐教的这样一只"蟾蜍":有一把小木椅,大蛤蜊从乞丐身上拿着布袋,坐在小木椅上, 然后八只小蛤蜊从口袋里跳到地上,环对着大蛤蜊,沉默不语。乞丐喝了一口,"教!大蛤蜊叫"苑",八个小蛤蜊后面是大蛤蜊叫"苑",大蛤叫几个,小蛤蜊叫几个,如先生教学生。乞丐突然说:"住手!这"虾教"立刻就出声了...

清朝的另一部笔记本小说《嗅闻甚至记录》中,也有这样一部《青蛙教》,看来清末这样的"虫蚁"很多,到了清光子年,在北京立交桥上还能看到一位60岁的老人,用一只大八只小青蛙做了这个"师生班"的表演。更奇怪的是,蒲松龄在《查贾志志》中写道:

北京还有人用十二个洞的木箱,每洞伏蛙,人用细手杖打青蛙头,青蛙在唱歌。或者用钱,然后打上青蛙的顶,如锣、宫廷的舞曲,就可以辨认。

清代的徐越《见记录气技》也记得:

看另一个人要虾,小二十四,大一,按照古乐高低的优先级,音节不开心。它的虾和动物囊,有一张宽大的桌子,从它里面出来,大青蛙中南如果客人,在北方,青蛙十二左右,为了第二名,它的人按鼓,虾不宜拍手......

在清代,"Dot Shizhai"和另一部"青蛙戏"让人们明白:

浙江香山,宁海,有一个蛙人,他舞着黄色、绿色的小旗,指挥着十多条黄绿青蛙,可以随意唱一两首俚语歌曲,檀香渔鼓也技艺娴熟,敲鼓声"扭曲",和"宫廷"青蛙的声音,如果相应的答案。

复杂的音乐,用什么方法可以让青蛙有意义并应用轻松?这是一个谜。但虫蚁把它呈现给观众,显然是出于满足人们好奇心的心理。正是在这种目的的驱使下,清代虫蚁敢于标记新的差异,创造了不少奇迹。

"Dot Shizai Pictor' Frog Play"

根据徐伟的《清银行名词》:

在光绪年间的台州,有一个人教一只狗学习人类语言,十多年后,狗才能够阅读。表演时,拿一本《礼物》的书,狗狗读"凉弓"文章,不开心的话,拿"周毅",读"字部",也很熟悉。狗的读音很响亮,但发音略显强硬,不能像人类语言那样方便。然而,"檀香弓","字",都是牙齿,不容易开口,但狗被教导要能够背诵!

还有比较难的是清代朱梅叔叔"埋藏的后顾之忧"记:

一个人用两根竹管,家畜养红白蚁。演出前,取红白两面小纸旗,分为东、西两上几面。这个人拿竹管去掉塞子,两边分开,然后往管口下各有弹性指数,蚂蚁出来,自成一体的队伍,往往停在它上面,排列成一个阵。这个人回来了一面小小的黄纸旗,作为命令,蚂蚁群全部合二为一,两阵两阵,足相扑,两两角斗,前后盘旋,一切符合度数。久而久之,也就是有一群人回去,扰动若塌陷,另一群人,其线如飞,居然克服了北望的追求。此人挥舞着小黄旗,胜利的蚂蚁会回来,为了爬进竹管,另一群战败的蚂蚁也冲了过来,跑进管子里,不排成一排......

"Dot Shizai Pictor' Scorpion"

这种难度很大的"虫蚁",还有很多,如汉代驯蛇师、骆驼、老虎、猴子;

在日常生活中还形成了一种"蠕虫蚂蚁"。

在宋代,这种"虫蚁"非常突出。举个随便的例子,比如方勺《宝家小编》要记住北宋和吴江县高王镇兴中寺的僧人,驯养了一只猫,有游客,这只猫会去见和去主僧,看不上像的人,然后紧紧跟着......

特别有趣的是清朝王国的《台湾杂项》一书:

一个人因为事情的复杂性,会把自己的鸭子训练成50个队伍,每队100人,选强鸭为第一,日出,责备队长出来,到了傍晚再回来,编队在泽中,像一个排。鸭子龙头突然长了,那么整个团队就不可或缺了,否则就会有损失。

此外,在宋代的福建,三山西生产小鱼,山里的孩子们把它们养大,让他们互相打架。这种教鱼的技法,发展到清代,变化就成了徐伟"明钱"所记忆:

有的人会把红白两种金鱼,一共蓄一个水箱,用红白两面旗指挥他们,摇红旗,红金鱼都带着红旗行进,紧跟,慢慢跟着,如果旗子闭上,鱼就潜伏着。铂金也是如此。然后两面旗帜就会竖立起来,红白相间的金鱼在旋转,前后混合,仿佛军队一般。红白两面旗帜分成两个地方,红金鱼用红旗成红队,白金鱼跟白旗进白队......

更重要的是,有些人教鱼"下陆"。徐坤国的《易在偶笔》有一段注:

一只白色的大蜻蜓,建一个池子,把池子用石头做成一个"双地盘"。招待客人时,用几英寸深的水填满游泳池,两个孩子每人拿着红色和白色的旗帜,到游泳池。一个孩子挥舞着红旗,红鱼从顶部伸出,按位置停了下来。另一个孩子挥舞着白旗,白鱼出来了,停在原地。这些鱼超过五英寸长。客人扔钱几分就说"一个孩子搬到一定",红旗男孩按旗子指的是一条鱼给某条鱼,一条鱼跟,没有比例上的差别。大蜻蜓也在下面,下来一个孩子,鱼被引入旗洞,然后下,旗帜再把鱼引出来。在游戏结束时,鱼游进了洞里,过了一会儿,水干了,游泳池就像原来的一样。

鱼服从人的意志和"下陆",这与人们触摸鱼的生活习惯最相关,随着时间的推移彼此熟悉。这也证实了,只为自己娱乐的"虫蚁",也能出细。正如清代沈祐在《广东与西方琐事》中所描述的那样:

阳朔生产猴子,其中许多是牲畜。于文旺先生有一只猴子,极其温驯,客来,猴子为送烟,一只手接住桶,一手拿着火,吹,跪,后脚弓,两只手为头形走,因为叫"送猴"。

这是广西人利用生活环境和自娱自乐的"虫蚁",这样的"虫蚁"在中国古代还是非常多的,"百合猴"只是其中的一个典型。

第四种类型是虫蚁赌博。

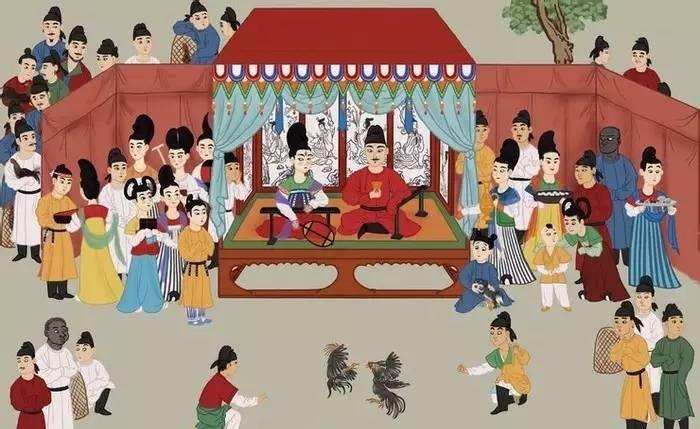

明"三才"中的"鸡斗鸡"

虫蚁赌博主要是以斗鸡、斗鸡、斗蜻蜓为代表。由于鸡,蟋蟀和蟋蟀都可以打架,它们本质上都是赌博。唐《东城老父传》称,世界上很多业主,把钱都投入破产,城鸡付出了它的价值。宋代四川张伟写了一句"斗鸡百万"的诗句,张明的《陶羽梦记忆》在斗鸡中是以古董、绘画、文津、四川扇等东西为赌注。

青浦松灵《查斋志志》描写了可怜的王成,看到人打架,下了几千个赌,然后驯化了一只蜻蜓,走上街头赌酒和美食,每次赢,半年已经积累了二十枚金币。王成在大太子的官邸中得了"玉",大太子买了他的蜻蜓,王澄出价一千金,太子觉得不值,王澄说:小人物到城里,每天有金子,容易升桶,十几个食指,没有霜冻和担心, 是什么宝藏?最后王成用600金币和大太子交易,他通过卖掉金子,一百亩的田地,把房子当成一个装置,居然是家庭。

西湖老人"赢"记录林安市民,在旺季,一直在争取赢三两场,然后希望卖一两个持续赚钱。明代陆威",还记得:"无濮寺打仗,多是赌地产。《周伟《金墓花絮》注:南京的打斗,打斗有一个领域,工具丰富,手掌有人,必须匹配大小,甚至两个方形赌博,猜谜团。清代孙宇的《苏州织造局》形容它更是直言不讳:

吴晖晖每年都要渡秋,聚在一起打仗。单打串与局,选择偏远的地方,设厂排,一起战斗,名叫"秋兴"。流氓和无知的孩子,每个零花钱赌博游戏,设置一个柜子抽头。周边省份,不说话,每天不下几千人,噪音震动。

因为斗鸡,斗鸡、斗鸡有很大的利润可得,所以人们被精心饲养来教鸡、鹌鹑、蟋蟀等,从而产生了对斗鸡、鹌鹑、蟋蟀等方面的研究。大大提高了中国生物学的科技水平。

到目前为止,我们发现,清乾隆年代并没有解释作者的"鸡谱系",对育种好品种的斗鸡、雏鸡孵化和雏鸡饲养、育种管理、各种病害及其防治措施,进行了系统的、理论性的总结,非常精辟,断言很多,对国产鸡品种的发展、鸡技术的发展产生了积极的影响。

清朝有一本关于斗道堂育种与传授的专著,其中将成朔的邻居们分为几类,组织严密,阐述了"相法"、"育种法"、"洗法"、"饲喂法"、"饲喂法"、"争法"、"笼法"、"杂交法"、"应避免繁殖"等。

青无友画"海关志图说开会"

育种和教诲最多的书籍,宋代有贾似陶的《促织》,明代有嘉靖的《秋虫谱》,袁洪道的《促进织布》,刘伟的《促织》,清代有陈玉子的《易子》,孟贵的《宋书》,金文进的《推广织书》,朱紫妍的《孙鉴》, 林光的《秘籍》、秦子辉的《功德虫书》、《王孙的补充书》、《虫鱼收藏》中谦逊园林的老人等等。

这些作品,或辨别,或观察;或应避免或捕获;或与食物或食物交配;或头部颜色,或固化;或盆,或长翅膀...字里行间,充满科学辩证精神,对中国古代生物学是一大贡献。

青无友饰画《海百雁兔草虫》

纵观斗鸡、斗鸡、斗鸡等专业著作,他们客观地把握气候、地形、适当饮食的应用等各个类别的科学知识的发展,都有促进和完善的作用,这恐怕是热衷于让昆虫蚂蚁出乎意料。

(本文选自易永文的《中国古代游记》)

欢迎来到"河南文博"微信公众平台"河南文博"文博与文艺史,一起品味传统文化的魅力!

按住,识别QR码,并注意