花樣令人驚歎,奢華是長久之道。

- 宋夢源《東京夢唱片》

中國勞工的技能可以被描述為"特技"。遠非此可提,隻有現代北京的"棚匠"技能才值得我們好好研究。沈怡羚羊、金儀《宮女談》記錄:每年5月初,慈禧女王去頤和園夏日,内院讓棚匠給她的生活辦公廳建一個"屋頂",封面就會升起。其要求是:接縫必須接縫緊密,不允許飛出一點縫隙,讓蚊子飛進蟲體内。它的橫梁和颠簸,都是用曲折的形狀,筆直如一條線,毫不遜色。結果是屋脊狀,屋檐尾部,氣勢恢宏,無論是旋風還是大雨,"屋面"依然完好無損。據曆史資料:民國三月的一個下午,風吹過北京,崇文門三步門設有親朋好友招待棚,被整體炸毀,飄揚"風筝"。在這裡面可以看出,棚子、柱子都是漂浮的,不挖坑移土埋,架子用繩子綁起來,沒有釘子和鐵頁,鐵絲固定,全部用四面的力度和拉力。是以,面對強風,棚屋可以被風吹向天空,移出一段很好的距離,整個落在遠處,但結構卻不動。這是曆史學家和普通人常說的,"北京的棚屋造出奇怪的巧合,聰明到神的地步。

在舊北京,棚屋制造者是獻身于生活的工藝,但也一定是強壯和聰明的,他們既聲稱自己是"野獸"(在地面上扛着大冷杉等兵力工作),又稱作"飛鳥"(指在高空工作)。從剪羊毛者的工作程式來看,他們更有可能是"飛鳥"。《北京往事論》一文介紹:棚匠在皇室工作中,被訓示不要回避内心的親戚,而慈禧則喜歡看棚匠搭建棚子。有一天,棚子匠們正高高地在架子上辛苦工作,慈禧能看到下面的神,忽然失聲:"這個棚子匠在哪裡,這不是鑽猴?剪羊毛者從高處非常真實地聽着,先是在悶熱中,然後沒有哭泣:"感謝主的贊賞。"原本,剪羊毛者機智會是"侯"一代"猴子",領跑西皇後的贊賞印章。從那時起,北京棚屋制造商有了"鑽井日"的綽号。這或許是傳奇,但女妖的高空作業并非虛構。縱觀曆史,在慈濟統治時期,棚子藝術"點石齋畫"确實達到了創作狀态的巅峰。以地震的記述"天天天"為例:

光緒修繕了二十年的鼓樓,它的架構從地面到山脊,高三十英尺,寬十多尺。層層疊疊的桦木,其中幾十層,層層疊疊的上百層根。高可以進入雲層,物料數量多,小到庫存。從我的眼睛底部,眼花缭亂甚至不知道從哪裡去的結構也。

這種高空技能可以說是很不尋常的,幾乎是"神"級的。

翻轉頭部圖表

是以,在老北京經常舉辦"散步會"的遊戲,獅子的梳妝台往往被剪羊毛者所為,因為隻有他們才能應付高處,像"百鈔"唱着"打獅子"像:"遇見屋頂爬高,跑屋頂一英尺多高" 。由于棚子的特殊技能,擅長在高海拔地區工作,許多人将其視為技巧藝術家。在現代北京,當新店開門時,尚佳聘請棚屋廠商搭建了五顔六色的棚子,讓它在天柱之間架設一根橫梁旅行,以吸引顧客。做這樣的表演當然很輕松,隻看到他像繩子一樣把戲,在杆子上如平,如穿梭,是以也被稱為"跑杆"......

勞工創造的這種"噱頭"不是棚子匠,而是像無數的大珠子,閃耀着耀眼的光芒,發出悅耳的聲音。像明代宋玉成"九套"記起的"七張桌子",就是一個人轉,一張桌子在大廳裡,不失大小,那裡六轉,桌底如浮屠夫、第七張桌子,設定五五芯和鹽上若幹裝置,然後轉到第七桌已經上, 必須,突然在機翼下,核設施作為原始。另一個是跳闆上的一隻蜻蜓(一艘古老的木船),長兩英尺多,寬兩英尺,厚五六英寸,一個人有牙齒,讓孩子們站在上面,唱歌跳舞......

"Dot Shizhai Pictor'Game Three Ignorance"

這種力量使得聰明的"特技"非常罕見。清代的"噱頭"似乎更傾向于"聰明"的發展方向,比如抽煙、抽煙的表演者,在紀曉軒《讀草堂的音符》中,清末的"點石齋畫"都有記錄,比如李鬥《揚州畫》反映:有賣水煙,經常開着遊船遊湖, 他吸吮着十幾口水煙不吐,慢慢地像一條線逐漸引出,繞着天空轉,然後毛茸茸的像蜻蜓,顔色變成綠色,微微一點遠山,風變了,隐約像仙女,像雞,像狗,眉毛衣服,皮毛羽毛,都存在,過了一會兒, 顔色變暗了,還是像山雨要來臨...

《古今筆記的本質》還記錄了一個煙民,他可以吐出一個山水亭,一個身影,一朵花,一根木頭和一頭野獸,并由一個官僚推薦給另一個專門吸煙的官僚。在它的表演過程中,我們從斷山人的《夜舟》中可以看出:

吸煙者,在綠布袋裡,拿出煙鬥、頭型鐵、大小等,并取出梗犬,型随身攜帶,長度如是,要頭套梗犬,是以高黃煙四五斤,裝在頭内,噴火狂叫,緊急請挂上窗簾,客人都從控制, 窗簾看,看到雲彩,奇異國層出,塔城郭、人物橋,隐隐蓬萊海市也。奇華草,異國鳥類珍稀鳥類,如珍珠園。魚龍鳄魚,噴炔露,突然重新出現島嶼。俄羅斯和火焰一怒之下,數千名士兵,斷斷續續,渝山銀海,颠倒過來迷茫......

這種"特技"與煙草劇脫節,"煙特技"是一般表現,與清朝人抽煙直接相關,傳播得非常快。相比于替代比較常見的"特技",那麼經曆了很久又有韻律,這就是"蟲蟻"。

"Dot Shizhai Pictor'Dove Play"

遠古鳥類和動物、昆蟲鱗片,統稱為"蟲蟻"。所謂"把戲",就是寓教、娛樂,"蟲蟻"即馴養動物的藝術。

在中國古代,蟲蟻種類繁多,小到螞蟻,大到虎豹,很多看似根本無法教動物,卻可以如願以償。正如田一軒在《留在青島》中所說:

鳥兒有蠟喙畫眉毛,野獸有玩綠巨人狗馬戲團,昆蟲有螞蟻、蝦、龜,唐代和有節奏的刺猬打,從桶裡爬出來分成兩隊,改變蒼蠅和老虎的戰鬥打法......

綜上所述,中國古代的"蟲蟻"可分為四種類型。一種是皇家高調的"蠕蟲螞蟻"的樂趣。

早在周朝,"周立霞官"就有"不服侍"等職責,專門從事"親鳥與教亂"、"手養獸與教亂"。鄭玄對"教亂"的解釋是這樣的:鬧擾,也馴服,教它馴服吧。這非常清楚地表明,"蟲蟻"從周朝初期,在皇室精英階層中第一次發展起來。

很快,春秋戰國的蔚薇公益養殖鶴,甚至來回舉辦節日,聽音樂跳舞。秦漢宮廷人氣爆紅的《黃公故事》、《黃公》是一位以上演驚心動魄的馴服老虎節目而聞名的藝術家。《西京雜項》将王陸泉描述為"好戰的雞、鴨、鵝,養孔雀,每年花費2000石"。這一切從側面證明,自秦漢以來,"蟲蟻"已經相當大了。為王子服務的"蟲蟻"也經常出現在慶祝活動中。漢代鯉魚"平樂觀"有"跑上百匹馬,有仙女驅趕鳥,狐狸避警,鳥鹿六,白象朱壽"等壯觀場面。是以,曆代政府對此非常重視。在清朝宮廷中,一場歡迎西方人的宴會是用訓練有素的老鼠進行的:兩隻老鼠被綁在一起,在主人的指令下糾纏在一起,解開。這隻特技老鼠确實出乎意料,這讓俄羅斯人Itais Brandt感到高興:"這些不起眼的動物表演是我見過的最神奇的。"

老鼠可以做的遠不止于此。在民間,教老鼠在上百個戲法中,其成就更是驚人:如清朝蘇州,有山東人表演"老鼠戲":身高約兩米,形狀像傘蓋的木框放在地上, 架構有一個像劇院一樣的地方,有十幾隻老鼠,還有挂圈和各種槍刀。鑼聲一響,老鼠就上演各種戲劇,包括《李三眠取水》、《孫悟空大暴宮》等,還可以用爪子抓着竹刀和木槍,旋轉着跳舞。

讓人們對老鼠感興趣來表演并不容易。正如元代的陶宗義記得一隻大青蛙教八隻小青蛙學習一樣,清代的袁毅在《兒子不說話》中寫到一個乞丐教的這樣一隻"蟾蜍":有一把小木椅,大蛤蜊從乞丐身上拿着布袋,坐在小木椅上, 然後八隻小蛤蜊從口袋裡跳到地上,環對着大蛤蜊,沉默不語。乞丐喝了一口,"教!大蛤蜊叫"苑",八個小蛤蜊後面是大蛤蜊叫"苑",大蛤叫幾個,小蛤蜊叫幾個,如先生教學生。乞丐突然說:"住手!這"蝦教"立刻就出聲了...

清朝的另一部筆記本小說《嗅聞甚至記錄》中,也有這樣一部《青蛙教》,看來清末這樣的"蟲蟻"很多,到了清光子年,在北京立交橋上還能看到一位60歲的老人,用一隻大八隻小青蛙做了這個"師生班"的表演。更奇怪的是,蒲松齡在《查賈志志》中寫道:

北京還有人用十二個洞的木箱,每洞伏蛙,人用細手杖打青蛙頭,青蛙在唱歌。或者用錢,然後打上青蛙的頂,如鑼、宮廷的舞曲,就可以辨認。

清代的徐越《見記錄氣技》也記得:

看另一個人要蝦,小二十四,大一,按照古樂高低的優先級,音節不開心。它的蝦和動物囊,有一張寬大的桌子,從它裡面出來,大青蛙中南如果客人,在北方,青蛙十二左右,為了第二名,它的人按鼓,蝦不宜拍手......

在清代,"Dot Shizhai"和另一部"青蛙戲"讓人們明白:

浙江香山,甯海,有一個蛙人,他舞着黃色、綠色的小旗,指揮着十多條黃綠青蛙,可以随意唱一兩首俚語歌曲,檀香漁鼓也技藝娴熟,敲鼓聲"扭曲",和"宮廷"青蛙的聲音,如果相應的答案。

複雜的音樂,用什麼方法可以讓青蛙有意義并應用輕松?這是一個謎。但蟲蟻把它呈現給觀衆,顯然是出于滿足人們好奇心的心理。正是在這種目的的驅使下,清代蟲蟻敢于标記新的差異,創造了不少奇迹。

"Dot Shizai Pictor' Frog Play"

根據徐偉的《清銀行名詞》:

在光緒年間的台州,有一個人教一隻狗學習人類語言,十多年後,狗才能夠閱讀。表演時,拿一本《禮物》的書,狗狗讀"涼弓"文章,不開心的話,拿"周毅",讀"字部",也很熟悉。狗的讀音很響亮,但發音略顯強硬,不能像人類語言那樣友善。然而,"檀香弓","字",都是牙齒,不容易開口,但狗被教導要能夠背誦!

還有比較難的是清代朱梅叔叔"埋藏的後顧之憂"記:

一個人用兩根竹管,家畜養紅白蟻。演出前,取紅白兩面小紙旗,分為東、西兩上幾面。這個人拿竹管去掉塞子,兩邊分開,然後往管口下各有彈性指數,螞蟻出來,自成一體的隊伍,往往停在它上面,排列成一個陣。這個人回來了一面小小的黃紙旗,作為指令,螞蟻群全部合二為一,兩陣兩陣,足相撲,兩兩角鬥,前後盤旋,一切符合度數。久而久之,也就是有一群人回去,擾動若塌陷,另一群人,其線如飛,居然克服了北望的追求。此人揮舞着小黃旗,勝利的螞蟻會回來,為了爬進竹管,另一群戰敗的螞蟻也沖了過來,跑進管子裡,不排成一排......

"Dot Shizai Pictor' Scorpion"

這種難度很大的"蟲蟻",還有很多,如漢代馴蛇師、駱駝、老虎、猴子;

在日常生活中還形成了一種"蠕蟲螞蟻"。

在宋代,這種"蟲蟻"非常突出。舉個随便的例子,比如方勺《寶家小編》要記住北宋和吳江縣高王鎮興中寺的僧人,馴養了一隻貓,有遊客,這隻貓會去見和去主僧,看不上像的人,然後緊緊跟着......

特别有趣的是清朝王國的《台灣雜項》一書:

一個人因為事情的複雜性,會把自己的鴨子訓練成50個隊伍,每隊100人,選強鴨為第一,日出,責備隊長出來,到了傍晚再回來,編隊在澤中,像一個排。鴨子龍頭突然長了,那麼整個團隊就不可或缺了,否則就會有損失。

此外,在宋代的福建,三山西生産小魚,山裡的孩子們把它們養大,讓他們互相打架。這種教魚的技法,發展到清代,變化就成了徐偉"明錢"所記憶:

有的人會把紅白兩種金魚,一共蓄一個水箱,用紅白兩面旗指揮他們,搖紅旗,紅金魚都帶着紅旗行進,緊跟,慢慢跟着,如果旗子閉上,魚就潛伏着。鉑金也是如此。然後兩面旗幟就會豎立起來,紅白相間的金魚在旋轉,前後混合,仿佛軍隊一般。紅白兩面旗幟分成兩個地方,紅金魚用紅旗成紅隊,白金魚跟白旗進白隊......

更重要的是,有些人教魚"下陸"。徐坤國的《易在偶筆》有一段注:

一隻白色的大蜻蜓,建一個池子,把池子用石頭做成一個"雙地盤"。招待客人時,用幾英寸深的水填滿遊泳池,兩個孩子每人拿着紅色和白色的旗幟,到遊泳池。一個孩子揮舞着紅旗,紅魚從頂部伸出,按位置停了下來。另一個孩子揮舞着白旗,白魚出來了,停在原地。這些魚超過五英寸長。客人扔錢幾分就說"一個孩子搬到一定",紅旗男孩按旗子指的是一條魚給某條魚,一條魚跟,沒有比例上的差别。大蜻蜓也在下面,下來一個孩子,魚被引入旗洞,然後下,旗幟再把魚引出來。在遊戲結束時,魚遊進了洞裡,過了一會兒,水幹了,遊泳池就像原來的一樣。

魚服從人的意志和"下陸",這與人們觸摸魚的生活習慣最相關,随着時間的推移彼此熟悉。這也證明了,隻為自己娛樂的"蟲蟻",也能出細。正如清代沈祐在《廣東與西方瑣事》中所描述的那樣:

陽朔生産猴子,其中許多是牲畜。于文旺先生有一隻猴子,極其溫馴,客來,猴子為送煙,一隻手接住桶,一手拿着火,吹,跪,後腳弓,兩隻手為頭形走,因為叫"送猴"。

這是廣西人利用生活環境和自娛自樂的"蟲蟻",這樣的"蟲蟻"在中國古代還是非常多的,"百合猴"隻是其中的一個典型。

第四種類型是蟲蟻賭博。

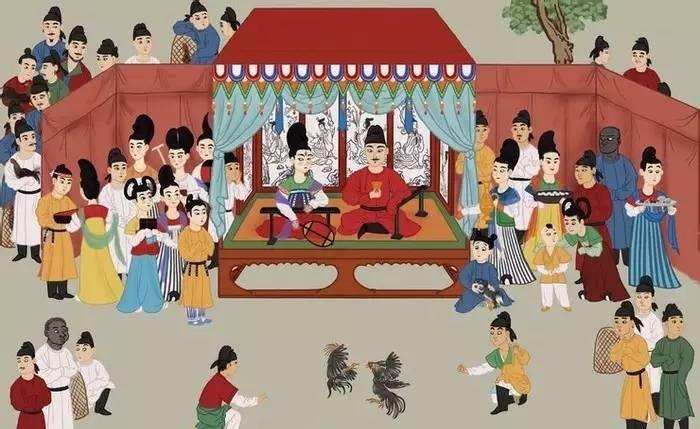

明"三才"中的"雞鬥雞"

蟲蟻賭部落客要是以鬥雞、鬥雞、鬥蜻蜓為代表。由于雞,蟋蟀和蟋蟀都可以打架,它們本質上都是賭博。唐《東城老父傳》稱,世界上很多業主,把錢都投入破産,城雞付出了它的價值。宋代四川張偉寫了一句"鬥雞百萬"的詩句,張明的《陶羽夢記憶》在鬥雞中是以古董、繪畫、文津、四川扇等東西為賭注。

青浦松靈《查齋志志》描寫了可憐的王成,看到人打架,下了幾千個賭,然後馴化了一隻蜻蜓,走上街頭賭酒和美食,每次赢,半年已經積累了二十枚金币。王成在大太子的官邸中得了"玉",大太子買了他的蜻蜓,王澄出價一千金,太子覺得不值,王澄說:小人物到城裡,每天有金子,容易升桶,十幾個食指,沒有霜凍和擔心, 是什麼寶藏?最後王成用600金币和大太子交易,他通過賣掉金子,一百畝的田地,把房子當成一個裝置,居然是家庭。

西湖老人"赢"記錄林安市民,在旺季,一直在争取赢三兩場,然後希望賣一兩個持續賺錢。明代陸威",還記得:"無濮寺打仗,多是賭地産。《周偉《金墓花絮》注:南京的打鬥,打鬥有一個領域,工具豐富,手掌有人,必須比對大小,甚至兩個方形賭博,猜謎團。清代孫宇的《蘇州織造局》形容它更是直言不諱:

吳晖晖每年都要渡秋,聚在一起打仗。單打串與局,選擇偏遠的地方,設廠排,一起戰鬥,名叫"秋興"。流氓和無知的孩子,每個零花錢賭博遊戲,設定一個櫃子抽頭。周邊省份,不說話,每天不下幾千人,噪音震動。

因為鬥雞,鬥雞、鬥雞有很大的利潤可得,是以人們被精心飼養來教雞、鹌鹑、蟋蟀等,進而産生了對鬥雞、鹌鹑、蟋蟀等方面的研究。大大提高了中國生物學的科技水準。

到目前為止,我們發現,清乾隆年代并沒有解釋作者的"雞譜系",對育種好品種的鬥雞、雛雞孵化和雛雞飼養、育種管理、各種病害及其防治措施,進行了系統的、理論性的總結,非常精辟,斷言很多,對國産雞品種的發展、雞技術的發展産生了積極的影響。

清朝有一本關于鬥道堂育種與傳授的專著,其中将成朔的鄰居們分為幾類,組織嚴密,闡述了"相法"、"育種法"、"洗法"、"飼喂法"、"飼喂法"、"争法"、"籠法"、"雜交法"、"應避免繁殖"等。

青無友畫"海關志圖說開會"

育種和教誨最多的書籍,宋代有賈似陶的《促織》,明代有嘉靖的《秋蟲譜》,袁洪道的《促進織布》,劉偉的《促織》,清代有陳玉子的《易子》,孟貴的《宋書》,金文進的《推廣織書》,朱紫妍的《孫鑒》, 林光的《秘籍》、秦子輝的《功德蟲書》、《王孫的補充書》、《蟲魚收藏》中謙遜園林的老人等等。

這些作品,或辨識,或觀察;或應避免或捕獲;或與食物或食物交配;或頭部顔色,或固化;或盆,或長翅膀...字裡行間,充滿科學辯證精神,對中國古代生物學是一大貢獻。

青無友飾畫《海百雁兔草蟲》

縱觀鬥雞、鬥雞、鬥雞等專業著作,他們客觀地把握氣候、地形、适當飲食的應用等各個類别的科學知識的發展,都有促進和完善的作用,這恐怕是熱衷于讓昆蟲螞蟻出乎意料。

(本文選自易永文的《中國古代遊記》)

歡迎來到"河南文博"微信公衆平台"河南文博"文博與文藝史,一起品味傳統文化的魅力!

按住,識别QR碼,并注意