曹宇

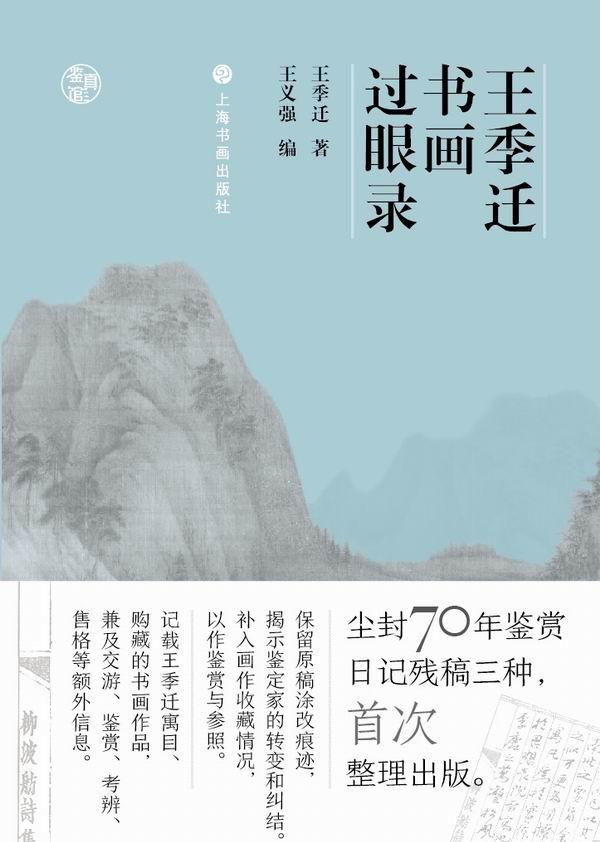

王吉移书绘过眼,王冀动,王毅强,2021年7月上海书画出版社出版,208页,78.00元

在传统的写作案例中,文章可以是具有强烈私人性质的作品。如果是手稿,也是有价值的版本价值。《王继元书画大全》收到《题词与杂记》,属于这类文学。它被编纂成一个新的日历,具有日记的风格,写于1942年至1945年,如所见,记录目录,购买书籍和绘画(主要是绘画),以及欣赏,检查,价格等。《纪念品》一一,评价两部《图画书》作品。几种观点,可以看作是鉴赏家王吉坚的生活、知识、思考的方方面面。这篇论文,特别关注的是他的认知绘画过程。

作品

王继谦(选择清,1907-2003),苏州人,1928年进入东吴大学学习法律。课后,与吴虎凡(1894-1968)一起学习书画。在20世纪40年代初,观看,绘画和购买画作是他们日常生活的主题。在"绘画记录"中,没有这样的记录。但在琐碎的事情上,也埋藏了书法和绘画知识的线索。以王萌为例,我们可以看到两者是如何交织在一起的,是相互推搡的。

1942 年 12 月(由:原文中未指定具体日期,辅以上下文),杂项注释云:

前一年在北京朋友购买黄河山"林宇居"巨大,笔墨松典雅,为石陶、水墨井的祖先之一。当时,人们以其不寻常的外表,咸涩的眼睛为抄袭。其实山地画变化相当多,面面不同,比如《绿图》《夏山居住图》等学员一个,其他稍微涉水一点的面子偏僻,就是容易忽略,但是它的笔墨一共有,就不难找到。他也是真实故事与朱玉厚的《茶叶烹饪地图》《为承诺》同一品类的区别。

王萌的《林宇静修地图》,美国芝加哥美术馆合集

王姬从北方搬来购买王萌的《林煜的居住图》,应该是1939年(吴虎凡的《丑陋日记》1939年3月15日,《吴虎凡手稿》,中国美术学院,第247页)。图片大多是用干笔用的,锐利细腻,而《绿冬宫地图》《夏山居住地图》确实是不一样的样子。前者当时并没有广泛流传,很多人都想到了假货。然而,王姬动手辨认为真,放进口袋,常想王萌的"标准作品",相比其他作品,如1944年9月5日的《杂记云》:

对庞福斋、王萌《丹山渤海卷》。黄色鹤卷与余藏中的"林宇的隐居"相似。连州是山的主人,都是从这里出来的。盖妍的老师是一种"林泉清收藏""秋山萧庙";莲州是一种"丹山"和"夏山庄";每个人都有一个私人的舒,以前的人也不知道。

王萌的《丹山渤海图》,是一条一路细笔,与《林煜的撤退》自然同气。王继征把两片放成同一种,像同一枝顶,产出两片相似的叶子。但是,类似的刀片之间存在差异。通过比较,我们可以区分彼此的差异,并明确其特征:

(1944年)1月4日,张从北京返回。......王萌里面最上一个,最后一段"为易云人做",笔类"惠伟小银",笨拙独特的趣味,从外面就能知道画法的芬芳。玉藏《林玉的静修》很大,也有相似之处,但《林玉兔》用一支笔严格,却不像这次游行是高兴得快乐。

于是,目的的广度成为认同的基石,鉴赏家们总是尽最大努力去看更多的作品:

(1943年9月)俞看到山地画,有十四幅:波姆勒森藏文《葛山翁迁徙地图》《夏山居住地图》《丹山渤海》卷、紫禁城(今台北故宫博物院)藏藏"谷口春耕"、张洋葱玉藏《惠维小藏》藏品、迪西平等亭藏语《青玉图》、张学良藏语《林泉青藏集》、徐俊清的《西郊草堂》, 朱景侯的藏文《茶烹图》、徐邦达藏语《毛崖冬青》(当很多人不知道其真实性时,与《林泉青集》都有同样的证据)、北平广安藏语的藏语《泗水地图》、某藏文《泗澄山》(旧版《神州大观》)和玉珠《林玉的静修》,周祥云藏族大型景观和水景(见日本《唐宋元明画》), 苏州顾的收藏时有好几个,没见过。

在这些画作中,《古口春涛》属于公众收藏,王氏曾被看到,或者于1935年为紫禁城挑选的画作和油画到英国展出。其余的都是私人拥有的,在当时的收藏圈中,仍然可以依次参观以尝试观看。在不到半年的时间里,榜单就涨到了二十个,经过一个庄严的产品:

(1944年)2月10日,庞福斋观山"蓝田山村""夏山庄""秋山萧庙"三幅画,以《夏山庄》为首图,这可以证实邦达收藏的《小屋冬青》也是真的。俞见山画,第一封假斋藏《绿图》、《葛贤农迁徙图》第二张、《夏山庄》第三张、《林泉青收藏》第四张、《花溪钓鱼隐蔽》《秋山草殿》均等。其次,当《林裕静修》《苏拉托》《春山读书》《为怡云》《惠薇小银》《小屋冬青》等。"蓝田高地""泡茶地图"等等,然后还有。

书名和视频

从笔迹来看,以上产品都经过了多次修改,特别是在一阶和二阶,性能参差不齐。在这个问题上,王继谦曾反复思考:

(1943年)11月27日,在魏廷荣的五柳草殿中,王淑明《绿色冬宫地图》中,纸张依然干净,墨迹,大约四英尺高,明代装饰,所谓"元富湿润",这个数字足以接受它。哼画确实也是第一支笔。

(1944年6月和7月)庞福斋重看王书明"、"葛志川迁徙图",红树多昙,莫青落山石,古灵灵动,扑在人们的眉毛上。与"绿色冬宫地图"相比,有不少于相同的。

可以看出,对作品的处理如一、王冀的态度是谨慎的。同一位画家的作品水平有很高的层次,对自然欲望的排序问题,这是从悠久的书籍和绘画传统中评议似乎不足为奇的。然而,严格地反映了鉴赏家对掌握每件作品的相对水平的愿望。因为,每件作品的相对位置,一个画家的平均值,都会成为他们对绘画尺度的认同。

使用这样的规模,可以解决许多问题。例如,删除假货:

(1944) 9月17日.虚杰和王萌"枯木竹石"一幅画,笔墨很好,略显僵硬,不然明人假,有杨伟伟,也差。(按:本文保留原文删除的内容,行标识如下。)

或者,确认一些真实的东西:

(1944)6月6日,盛景数十幅画作。......王萌《为贞洁而写作》横截面...全是用烧焦的墨水,用笔像朱某那样拥有"泡茶图"、"泡茶图",对过去的人颇为怀疑,这种观点的这幅图画,足以证明其自命不凡,而章法则胜出。草厅数,长松树荫,笔爱,纸满满。

这样的循环来来回回,是传统鉴赏家长期以来一直应用的有效鉴别方法。笔法、分级,成为其辨认真伪、鉴别的有效工具。比对与比,它变得与操作相容的两种手段。

在此基础上,鉴赏家们也努力建立绘画史。1942年12月,王继谦写下《林煜的隐居》云:"笔墨松秀典雅,为石陶、莫京(吴立)祖传一部《法之地出柜》;1944年9月5日,其"丹山渤海"云的景色:"连州(王健)是"丹山"和"夏山庄"为"泡茶图"之一。

以笔法为准则,顺通摸瓜,得到一系列画家的风格理解。由此,积累得更多,形成了整个历史认知框架。在不同的场景中,灵活的帧调整可以使未知的画家成为已知的,碎片化的知识获取顺序。这就是为什么许多鉴赏家如此努力的原因。

回到作品本身,它们不仅是"东西",更是鉴赏家的生活、知识、思维中的船世界。不同时代的鉴赏家可能对周轩有不同的态度,但他们总是把它推向更远的地方。而看画、画画、买画,对于王继坚来说,不仅是日常生活的方式,更是现实的思考方式的起点。

印刷

王继坚在20世纪40年代初,在生活方式、思想道路上,普遍遵循传统轨迹;然而,时代的风突然升起,老池水不可避免地被搅动。在收藏领域,新的技术手段影响了原有的欣赏环境:

近近书的发明,公私收藏的影片发行率,其制版精华,只有下一个真正第一......近日,收藏家们纷纷改玩过去偷偷摸摸的坏习惯,纷纷退出展览收藏,为同一个好评价。好古民找人有真实记录比较,抄袭参考,那么古人哪里的墨水颜色和笔,都有线索找到,心里明白,真的不难分辨。(许昭璇日记,1939年4月12日)

卢罗版的印刷是在二十世纪初引入中国的。这项技术影响了新专辑的大规模印刷,扭转了过去几乎完全依赖收藏的欣赏环境。爱好者可以通过单独画书来收获"眼睛祝福",如果学习者移除老师,也可以从相册中寻求帮助。王继正生活在一个文化变迁的时代。

与上一代鉴赏家不同,他对许多名画的第一印象来自黑白精美的印刷相册:

袁黄公王《九峰扫雪地图》这是一个名叫,布局很奇特。试试富春大岭地图的轴线,同样的轴线。这幅画是为当时八十一岁的班扬刚画的。按照前七年制作的《富春山庄》大乱卷,去这里却□负荷,两本书有轻微的异同,莫名其妙。或者,这张图片可以在"墨水边缘"一书中看到,应该有一个星期的图表。不过,我看到的《墨刃》一书并没有安的印刷伙伴,封面《记录》成增刊,大多是为它的儿子元忠系列,当时记者也没有印刷。□角有梁娇林湘国藏族印刷,但□也传播开来。(新闻:原文如此)

这是他1944年为《中国名画书》(1935年出版)和《斯诺登九峰》所做的笔记。此时,他还没有看到"真",但凭借"印花",还是做出了相应的判断:虽然笔和《富春大岭》一样,但段落不是很好;

《中国名画》书与影子

这种说法在有限的条件下并不持积极态度。然而,当盛某的《九峰雪图》的视图"真实"时,情况发生了变化,原来的"81"被修改如下:

只有那本有笔的书很弱,不是真实的故事。之前在武进生的收藏中品尝过一本,书法比较好,画法很相似,有《易太子宝》的大版画和安义周等藏族版画,《墨刃》也被记录下来。二来书理论,后者比较好,到绘画理论,是很小的,那么这无疑是书的主人。

相比其他两本,"双书"对两个"九峰雪"的判断力很高。前一个词"非常弱",不是真的,是以前印象的加深;后者的书比较好,而且还有安的藏文印刷,对于书的"水墨边缘图"来说,是历史证据,增加了其相对"真实"的分量。也就是说,与上一代鉴赏家相比,王继谦在一些书籍和绘画认知的过程中,增加了"印刷品"的中间环节。

"印刷副本"的加入,改变了通过师傅的指导、绘画谱系的论证,或者绘画技巧、绘画史等概念知识获得视觉体验的模式。新旧迭代正在悄无声息地进行。然而,在王基搬家的时代,真书还是"触手可及",印刷书无法取代真书。王继谦视之为实在的化身,欣然接受印刷品,也积极使用相册:

自其自己的图画书开始以来,学者们就这样称呼它。俞家收藏相当不错,对于绘画的研究,从小就从事寻找画画,当老师。二十年来,我一直有30,000份篮子。

同时,也认为市场上的图片参差不齐,需要清理:

最近鉴定出一点进步,感觉到真图画书的收藏不是四五,四是五脚当老师,还有不到一半,好与坏,学者们苦苦。沈(1944年)一冬,余建峪乡,阳光明媚的窗户,再试印日本印刷的《中国名画书》八本书,逐图测评,花完、读随书,不觉得画了大部分。现在出海,连检查旧,再做半个月的工作才能实现。它的模糊性是无法辨认的,缩进太小,而于雪丽也不知道,全从轮廓上看,日复一日地弥补了他。......

这是《中国名画评论》的介绍,它遵循旧风格,是新图画书的注释。而《评论》本身的写作,则体现了王继元的态度:一本好图画书,为学者们的金梁。其余的"名笔收藏中评",也是延续了同样的心态。

展览

如前所述,这张专辑的受欢迎程度导致了环境的转变。收藏家"正在从他们的收藏中走出来",似乎有意促进更开放的沟通环境:

(1943年9月)几乎与陈晓德、徐邦达等人一起为中国画院筹备,设计了新旧艺术展,题目为"中国画园"。首次举办各代名画展,从收藏家那里收集产品。收藏家们的热情洋溢,大多是正品精品,共80余件(压机:原作)80余件,分为两件陈列。内容充实,观众非常拥挤,公开展览的历史没有记录。如果这样的展览将来能每年举办一次,中国画的未来将大有裨益。

单次展出上百件,这个规模,与过去零星的收藏家Jai Tau看到的一些相比,明显差别很大。1944年6月、7月,"画园"举办了"真社会藏书画展",王璨移看到王毅林东源《万木旗峰图》,引起了他的极大关注。接下来,他参观了王志东(1897-1988),仿万木旗峰图的石谷观景,到孙伯源(1898-1984)石湖草堂,观景石谷"雪山水",恰逢森林义年拿着石谷林东元《夏山图》微缩图,这是逐渐了解王瑜的过程。

除了新的观赏渠道外,展览还为作品提供了新的流通渠道。1945年3月1日,收藏家庞元基(1864-1949)展出了《画园》《书画展》,"其中大部分是没有钱的黑皮书,包括张平山、吴晓贤等,笔墨早,被砍掉了,还有宋源画。王继谦从购买柯九思"竹子"框架中说:"笔墨很好,后悔颜色太黑,精神不高兴后悔,书《丹丘柯九临石房先生玩墨》,剩下的3万金(15)(据:原来如此,作为定价的方式)得到它, 为了准备一个网格。"三万金币,在王吉搬家的购买记录并不便宜,当时人民币画的交易价格也不高,也许这是尽管质量差,王冀仍然选择购买的原因之一。

有许多迹象表明,藏族藏品的环境在1940年代初发生了变化。就王继坚而言,虽然旧式文人的生活方式在很大程度上得以保留,但遵循传统鉴赏家的思想道路,他的认知绘画和绘画的过程仍在微妙地变化。这些变化也发生在他的同时代人身上。那么,它们将在多大程度上影响鉴赏家的收藏、鉴定和绘画呢?甚至逐渐引人注目,将他们推离传统距离?所有这些,对于我们开始思考的空间,也留下了古今之间的参考窗口。

负责编辑:郑世良

校对:梦想