曹宇

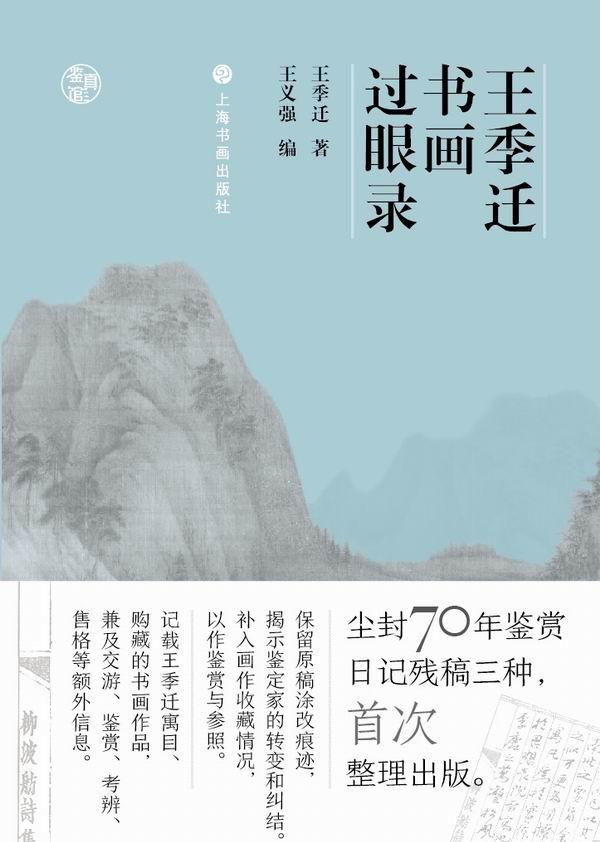

王吉移書繪過眼,王冀動,王毅強,2021年7月上海書畫出版社出版,208頁,78.00元

在傳統的寫作案例中,文章可以是具有強烈私人性質的作品。如果是手稿,也是有價值的版本價值。《王繼元書畫大全》收到《題詞與雜記》,屬于這類文學。它被編纂成一個新的月曆,具有日記的風格,寫于1942年至1945年,如所見,記錄目錄,購買書籍和繪畫(主要是繪畫),以及欣賞,檢查,價格等。《紀念品》一一,評價兩部《圖畫書》作品。幾種觀點,可以看作是鑒賞家王吉堅的生活、知識、思考的方方面面。這篇論文,特别關注的是他的認知繪畫過程。

作品

王繼謙(選擇清,1907-2003),蘇州人,1928年進入東吳大學學習法律。課後,與吳虎凡(1894-1968)一起學習書畫。在20世紀40年代初,觀看,繪畫和購買畫作是他們日常生活的主題。在"繪畫記錄"中,沒有這樣的記錄。但在瑣碎的事情上,也埋藏了書法和繪畫知識的線索。以王萌為例,我們可以看到兩者是如何交織在一起的,是互相推搡的。

1942 年 12 月(由:原文中未指定具體日期,輔以上下文),雜項注釋雲:

前一年在北京朋友購買黃河山"林宇居"巨大,筆墨松典雅,為石陶、水墨井的祖先之一。當時,人們以其不尋常的外表,鹹澀的眼睛為抄襲。其實山地畫變化相當多,面面不同,比如《綠圖》《夏山居住圖》等學員一個,其他稍微涉水一點的面子偏僻,就是容易忽略,但是它的筆墨一共有,就不難找到。他也是真實故事與朱玉厚的《茶葉烹饪地圖》《為承諾》同一品類的差別。

王萌的《林宇靜修地圖》,美國芝加哥美術館合集

王姬從北方搬來購買王萌的《林煜的居住圖》,應該是1939年(吳虎凡的《醜陋日記》1939年3月15日,《吳虎凡手稿》,中國美術學院,第247頁)。圖檔大多是用幹筆用的,銳利細膩,而《綠冬宮地圖》《夏山居住地圖》确實是不一樣的樣子。前者當時并沒有廣泛流傳,很多人都想到了假貨。然而,王姬動手辨認為真,放進口袋,常想王萌的"标準作品",相比其他作品,如1944年9月5日的《雜記雲》:

對龐福齋、王萌《丹山渤海卷》。黃色鶴卷與餘藏中的"林宇的隐居"相似。連州是山的主人,都是從這裡出來的。蓋妍的老師是一種"林泉清收藏""秋山蕭廟";蓮州是一種"丹山"和"夏山莊";每個人都有一個私人的舒,以前的人也不知道。

王萌的《丹山渤海圖》,是一條一路細筆,與《林煜的撤退》自然同氣。王繼征把兩片放成同一種,像同一枝頂,産出兩片相似的葉子。但是,類似的刀片之間存在差異。通過比較,我們可以區分彼此的差異,并明确其特征:

(1944年)1月4日,張從北京傳回。......王萌裡面最上一個,最後一段"為易雲人做",筆類"惠偉小銀",笨拙獨特的趣味,從外面就能知道畫法的芬芳。玉藏《林玉的靜修》很大,也有相似之處,但《林玉兔》用一支筆嚴格,卻不像這次遊行是高興得快樂。

于是,目的的廣度成為認同的基石,鑒賞家們總是盡最大努力去看更多的作品:

(1943年9月)俞看到山地畫,有十四幅:波姆勒森藏文《葛山翁遷徙地圖》《夏山居住地圖》《丹山渤海》卷、紫禁城(今台北故宮博物院)藏藏"谷口春耕"、張洋蔥玉藏《惠維小藏》藏品、迪西平等亭藏語《青玉圖》、張學良藏語《林泉青藏集》、徐俊清的《西郊草堂》, 朱景侯的藏文《茶烹圖》、徐邦達藏語《毛崖冬青》(當很多人不知道其真實性時,與《林泉青集》都有同樣的證據)、北平廣安藏語的藏語《泗水地圖》、某藏文《泗澄山》(舊版《神州大觀》)和玉珠《林玉的靜修》,周祥雲藏族大型景觀和水景(見日本《唐宋元明畫》), 蘇州顧的收藏時有好幾個,沒見過。

在這些畫作中,《古口春濤》屬于公衆收藏,王氏曾被看到,或者于1935年為紫禁城挑選的畫作和油畫到英國展出。其餘的都是私人擁有的,在當時的收藏圈中,仍然可以依次參觀以嘗試觀看。在不到半年的時間裡,榜單就漲到了二十個,經過一個莊嚴的産品:

(1944年)2月10日,龐福齋觀山"藍田山村""夏山莊""秋山蕭廟"三幅畫,以《夏山莊》為首圖,這可以證明邦達收藏的《小屋冬青》也是真的。俞見山畫,第一封假齋藏《綠圖》、《葛賢農遷徙圖》第二張、《夏山莊》第三張、《林泉青收藏》第四張、《花溪釣魚隐蔽》《秋山草殿》均等。其次,當《林裕靜修》《蘇拉托》《春山讀書》《為怡雲》《惠薇小銀》《小屋冬青》等。"藍田高地""泡茶地圖"等等,然後還有。

書名和視訊

從筆迹來看,以上産品都經過了多次修改,特别是在一階和二階,性能參差不齊。在這個問題上,王繼謙曾反複思考:

(1943年)11月27日,在魏廷榮的五柳草殿中,王淑明《綠色冬宮地圖》中,紙張依然幹淨,墨迹,大約四英尺高,明代裝飾,所謂"元富濕潤",這個數字足以接受它。哼畫确實也是第一支筆。

(1944年6月和7月)龐福齋重看王書明"、"葛志川遷徙圖",紅樹多昙,莫青落山石,古靈靈動,撲在人們的眉毛上。與"綠色冬宮地圖"相比,有不少于相同的。

可以看出,對作品的處理如一、王冀的态度是謹慎的。同一位畫家的作品水準有很高的層次,對自然欲望的排序問題,這是從悠久的書籍和繪畫傳統中評議似乎不足為奇的。然而,嚴格地反映了鑒賞家對掌握每件作品的相對水準的願望。因為,每件作品的相對位置,一個畫家的平均值,都會成為他們對繪畫尺度的認同。

使用這樣的規模,可以解決許多問題。例如,删除假貨:

(1944) 9月17日.虛傑和王萌"枯木竹石"一幅畫,筆墨很好,略顯僵硬,不然明人假,有楊偉偉,也差。(按:本文保留原文删除的内容,行辨別如下。)

或者,确認一些真實的東西:

(1944)6月6日,盛景數十幅畫作。......王萌《為貞潔而寫作》橫截面...全是用燒焦的墨水,用筆像朱某那樣擁有"泡茶圖"、"泡茶圖",對過去的人頗為懷疑,這種觀點的這幅圖畫,足以證明其自命不凡,而章法則勝出。草廳數,長松樹蔭,筆愛,紙滿滿。

這樣的循環來來回回,是傳統鑒賞家長期以來一直應用的有效鑒别方法。筆法、分級,成為其辨認真僞、鑒别的有效工具。比對與比,它變得與操作相容的兩種手段。

在此基礎上,鑒賞家們也努力建立繪畫史。1942年12月,王繼謙寫下《林煜的隐居》雲:"筆墨松秀典雅,為石陶、莫京(吳立)祖傳一部《法之地出櫃》;1944年9月5日,其"丹山渤海"雲的景色:"連州(王健)是"丹山"和"夏山莊"為"泡茶圖"之一。

以筆法為準則,順通摸瓜,得到一系列畫家的風格了解。由此,積累得更多,形成了整個曆史認知架構。在不同的場景中,靈活的幀調整可以使未知的畫家成為已知的,碎片化的知識擷取順序。這就是為什麼許多鑒賞家如此努力的原因。

回到作品本身,它們不僅是"東西",更是鑒賞家的生活、知識、思維中的船世界。不同時代的鑒賞家可能對周軒有不同的态度,但他們總是把它推向更遠的地方。而看畫、畫畫、買畫,對于王繼堅來說,不僅是日常生活的方式,更是現實的思考方式的起點。

印刷

王繼堅在20世紀40年代初,在生活方式、思想道路上,普遍遵循傳統軌迹;然而,時代的風突然升起,老池水不可避免地被攪動。在收藏領域,新的技術手段影響了原有的欣賞環境:

近近書的發明,公私收藏的影片發行率,其制版精華,隻有下一個真正第一......近日,收藏家們紛紛改玩過去偷偷摸摸的壞習慣,紛紛退出展覽收藏,為同一個好評價。好古民找人有真實記錄比較,抄襲參考,那麼古人哪裡的墨水顔色和筆,都有線索找到,心裡明白,真的不難分辨。(許昭璇日記,1939年4月12日)

盧羅版的印刷是在二十世紀初引入中國的。這項技術影響了新專輯的大規模印刷,扭轉了過去幾乎完全依賴收藏的欣賞環境。愛好者可以通過單獨畫書來收獲"眼睛祝福",如果學習者移除老師,也可以從相冊中尋求幫助。王繼正生活在一個文化變遷的時代。

與上一代鑒賞家不同,他對許多名畫的第一印象來自黑白精美的印刷相冊:

袁黃公王《九峰掃雪地圖》這是一個名叫,布局很奇特。試試富春大嶺地圖的軸線,同樣的軸線。這幅畫是為當時八十一歲的班揚剛畫的。按照前七年制作的《富春山莊》大亂卷,去這裡卻□負荷,兩本書有輕微的異同,莫名其妙。或者,這張圖檔可以在"墨水邊緣"一書中看到,應該有一個星期的圖表。不過,我看到的《墨刃》一書并沒有安的印刷夥伴,封面《記錄》成增刊,大多是為它的兒子元忠系列,當時記者也沒有印刷。□角有梁嬌林湘國藏族印刷,但□也傳播開來。(新聞:原文如此)

這是他1944年為《中國名畫書》(1935年出版)和《斯諾登九峰》所做的筆記。此時,他還沒有看到"真",但憑借"印花",還是做出了相應的判斷:雖然筆和《富春大嶺》一樣,但段落不是很好;

《中國名畫》書與影子

這種說法在有限的條件下并不持積極态度。然而,當盛某的《九峰雪圖》的視圖"真實"時,情況發生了變化,原來的"81"被修改如下:

隻有那本有筆的書很弱,不是真實的故事。之前在武進生的收藏中品嘗過一本,書法比較好,畫法很相似,有《易太子寶》的大版畫和安義周等藏族版畫,《墨刃》也被記錄下來。二來書理論,後者比較好,到繪畫理論,是很小的,那麼這無疑是書的主人。

相比其他兩本,"雙書"對兩個"九峰雪"的判斷力很高。前一個詞"非常弱",不是真的,是以前印象的加深;後者的書比較好,而且還有安的藏文印刷,對于書的"水墨邊緣圖"來說,是曆史證據,增加了其相對"真實"的分量。也就是說,與上一代鑒賞家相比,王繼謙在一些書籍和繪畫認知的過程中,增加了"印刷品"的中間環節。

"印刷副本"的加入,改變了通過師傅的指導、繪畫譜系的論證,或者繪畫技巧、繪畫史等概念知識獲得視覺體驗的模式。新舊疊代正在悄無聲息地進行。然而,在王基搬家的時代,真書還是"觸手可及",印刷書無法取代真書。王繼謙視之為實在的化身,欣然接受印刷品,也積極使用相冊:

自其自己的圖畫書開始以來,學者們就這樣稱呼它。俞家收藏相當不錯,對于繪畫的研究,從小就從事尋找畫畫,當老師。二十年來,我一直有30,000份籃子。

同時,也認為市場上的圖檔參差不齊,需要清理:

最近鑒定出一點進步,感覺到真圖畫書的收藏不是四五,四是五腳當老師,還有不到一半,好與壞,學者們苦苦。沈(1944年)一冬,餘建峪鄉,陽光明媚的窗戶,再試印日本印刷的《中國名畫書》八本書,逐圖測評,花完、讀随書,不覺得畫了大部分。現在出海,連檢查舊,再做半個月的工作才能實作。它的模糊性是無法辨認的,縮進太小,而于雪麗也不知道,全從輪廓上看,日複一日地彌補了他。......

這是《中國名畫評論》的介紹,它遵循舊風格,是新圖畫書的注釋。而《評論》本身的寫作,則展現了王繼元的态度:一本好圖畫書,為學者們的金梁。其餘的"名筆收藏中評",也是延續了同樣的心态。

展覽

如前所述,這張專輯的受歡迎程度導緻了環境的轉變。收藏家"正在從他們的收藏中走出來",似乎有意促進更開放的溝通環境:

(1943年9月)幾乎與陳曉德、徐邦達等人一起為中國畫院籌備,設計了新舊藝術展,題目為"中國畫園"。首次舉辦各代名畫展,從收藏家那裡收集産品。收藏家們的熱情洋溢,大多是正品精品,共80餘件(壓機:原作)80餘件,分為兩件陳列。内容充實,觀衆非常擁擠,公開展覽的曆史沒有記錄。如果這樣的展覽将來能每年舉辦一次,中國畫的未來将大有裨益。

單次展出上百件,這個規模,與過去零星的收藏家Jai Tau看到的一些相比,明顯差别很大。1944年6月、7月,"畫園"舉辦了"真社會藏書畫展",王璨移看到王毅林東源《萬木旗峰圖》,引起了他的極大關注。接下來,他參觀了王志東(1897-1988),仿萬木旗峰圖的石谷觀景,到孫伯源(1898-1984)石湖草堂,觀景石谷"雪山水",恰逢森林義年拿着石谷林東元《夏山圖》微縮圖,這是逐漸了解王瑜的過程。

除了新的觀賞管道外,展覽還為作品提供了新的流通管道。1945年3月1日,收藏家龐元基(1864-1949)展出了《畫園》《書畫展》,"其中大部分是沒有錢的黑皮書,包括張平山、吳曉賢等,筆墨早,被砍掉了,還有宋源畫。王繼謙從購買柯九思"竹子"架構中說:"筆墨很好,後悔顔色太黑,精神不高興後悔,書《丹丘柯九臨石房先生玩墨》,剩下的3萬金(15)(據:原來如此,作為定價的方式)得到它, 為了準備一個網格。"三萬金币,在王吉搬家的購買記錄并不便宜,當時人民币畫的交易價格也不高,也許這是盡管品質差,王冀仍然選擇購買的原因之一。

有許多迹象表明,藏族藏品的環境在1940年代初發生了變化。就王繼堅而言,雖然舊式文人的生活方式在很大程度上得以保留,但遵循傳統鑒賞家的思想道路,他的認知繪畫和繪畫的過程仍在微妙地變化。這些變化也發生在他的同時代人身上。那麼,它們将在多大程度上影響鑒賞家的收藏、鑒定和繪畫呢?甚至逐漸引人注目,将他們推離傳統距離?所有這些,對于我們開始思考的空間,也留下了古今之間的參考視窗。

負責編輯:鄭世良

校對:夢想