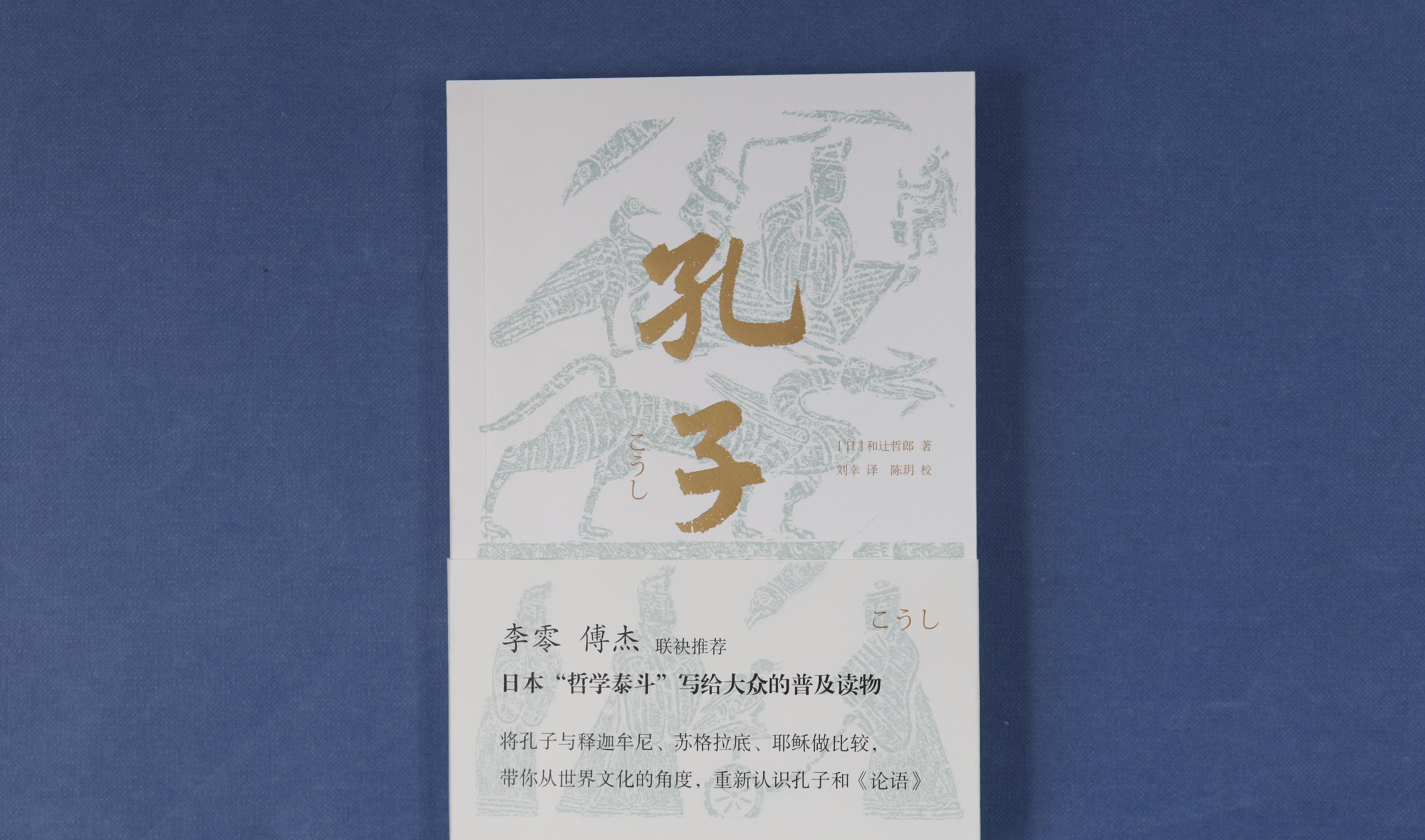

孔子(戴)和于哲浪, 刘玉轩, 陈玉轩

上海古代出版社,2021年5月,第一版首版

这本书是古里丹女人历史的礼物。这本书是一个小的32打开,全文,没有插图,这个设计在今天相当别致。这本书的前面是傅杰先生写的中文序言,介绍了作者的处境。令我惊讶的是,作者和于哲浪都不是汉学家,傅杰说他是一位具有世界影响力的哲学家和伦理学家,他20岁进入东京帝国大学哲学系,24岁时发表尼采研究,一生著述,并担任日本伦理学会会长, 他的伦理学被称为"和浩伦理"。

这本书分为四个部分,第一部分的标题是"人类的老师:苏库马兰、孔子、苏格拉底、耶稣"。他说,明治时期前后,日本学者首先提出了"世界四圣"的说法。哈钦斯认为,"四圣"一词所包含的一种态度,不仅偏向西方,而且可以广义地看待世界文化:"印度文化以苏库玛兰为代表,中国文化以孔子为代表,希腊文化以苏格拉底为代表,征服欧洲文化的犹太文化以耶稣为代表,这四种文化和四个人物都同样重视。"

他觉得这四个角色是可以选择的,因为他们都是人类的老师。但哈奇顿很清楚四师影响力的局限性:"孔子想向黄河下游的人灌输思想,那里的地理面积大约是日本的一半;不过,他认为这四个人是人类老师:"事实上,他们直接教授的人数非常有限。

那么,世界上有影响力的人可以被称为人类教师吗?他认为事实并非如此:"被称为'人类教训'的人在他们的时代已经被公众认可了,而没有人。作为人类老师的深博智慧和伟大个性,很难轻易引起公众的注意。在一生中确立了伟大地位的人,不是人类的老师,而应该被称为"英雄"。"

既然古代的沟通渠道有限,这些人类教师是如何获得普遍影响力的呢?在哈钦斯看来,这些人类师傅有非常好的弟子,比如"十位哲士"、"十门弟子"、"十二使徒",他们坚信自己的师傅是真正的"道"弟子,无论他们同时代的群众如何迫害他们的老師,侮辱自己的老師,这种信念永不动摇,弟子們都會致力於推廣老師的道和真理。他引用了苏格拉底的例子,苏格拉底的门徒柏拉图和孙子亚里士多德完成了他们老师的工作,并创造了西方思想的源泉。"在他的门徒的伟大事业被世界认可之后,苏格拉底永远作为一个灵魂生活在他的门徒的事业中,必须被公认为一位更伟大的老师。

由此可见,一个人的心智才能被社会普遍认可,必须有许多前提条件,才能培养出极好的门徒,是极其重要的一步。他还强调,要成为人类的老师也需要一个重大的机会,总之,他把孔子放在世界上与其他第一类伟大的哲学家一起,从专业上退,总结出普遍性,以突出孔子的伟大。

谈到孔子的生平,他一直强调《论语》的重要性,并指出,由于释义不同,后世对孔子的生平有不同的看法。他举了"儿子"的例子:加上我几年,五十年学习'容易',不可能比'大'。他提到,这句话通常的翻译是:孔子说,再给我几年,五十年去学"易",那就没有比这更大的了。但有些人不明白这一点,认为"五十岁到"可以解释为"从五十岁开始学习'容易',有的人认为"从小开始学习'容易',直到五十岁,还在学习",还有人认为"就学习'容易'而言,50岁左右就是一种学习。其他人则认为"五十"是"棋子"这个词。

在断句方面,有些人把这句话打成"加我几年,五十年学,容易不比",这里"容易"这个词按照"经典解读"的解释是:"一旦读容易也就好了,从古至今。"在这种解释方式中,"容易"就是"也"。然后,孔子说,这一段与《易书》无关。此外,他和余哲浪对《论语》等章节也都做了个性化的解读,可以看出,作为一个非汉学家写孔子入门书,确实让人耳目一新。

《双玉锅斋印刷存》,(清)吴氏芬集,(清)吴氏瑜编纂

西印度群岛出版社第一版于2021年3月印刷

这本书是由朱琦先生赠送的。在书前,他写了一篇序言,从清代山留下的金石盛开始,然后讲到晚清齐鲁地区古印度人的收藏,与陈继璇、吴式芬两部合集最为丰富。然后他谈到了吴的履历,后来又说,吴式芬比修韵时间长,赏识精,收藏丰富,写了一些金石作品,同时提到吴氏唐的起源,是因为藏族晚期西周玉石郭锅。朱琦提到,吴的祖父查理来湖北旅游,涂鸦金石刻,收集了上百幅古代版画。查的父亲,吴式蜕爷爷车玮擅长书法、雕刻,在嘉庆四年藏书为"铜鼓书馆藏品",并请王方刚、王文志作序言,是乾家时期重要的青铜版画。

2014年,中国嘉德拍卖行举办了日本印刷收藏金山铸造斋收藏专场,其中很多都是稀有的东西,我也错过了一两件,但我接到了西沂印度副总裁童艳芳先生的电话,他说他想得到这批中的两幅版画, 其中之一是"铜鼓书厅收藏印刷"。其实这个印刷光谱我也挺喜欢的,既然有朋友的信任,当然需要切入爱,更何况我能不能拍光谱,也是未知数。于是我在现场代表佟先生举起了卡片,取下了他想要的两张印花。为此,小班老师特意给了我一对接头。但从那以后,我就没看过《铜鼓书馆收藏》,现在通过朱琦先生的疏浚,方志武式芬对金石情有独钟,与家人有着重要的关系。

至于"双玉锅印"的价值,朱琦在前言中引用了罗振宇的评论:"要品尝家谱收藏,自陈的《版画》以来最为深刻;朱琦接着引用了罗福轩在《四库书概要》中对这本书的评论:"对于近代铜版人来说,乐谱相当详细。罗福轩在《印刷试验》中详细阐述了"双玉壶斋印刷"的具体分类,然后朱琦说了这样一句重要的话:"作者在文章中多次指出,中国古代印刷往往具有'文字'的性质,即使作者(编辑)同名印刷,其内容也不完全相同。"

朱先生说的是,先把我的心弄到心上。前几年我也热衷于印刷收藏,与很多名牌相比,发现很多同名印刷内容都有一定的区别。虽然我不认为它是手稿,但印刷版和木刻版之间的区别在于它的写作方式。雕刻完成后,如果没有错误,您可以继续向下刷,直到布局磨损到不可用的程度。印刷光谱是不同的,除非是非原件印刷光谱,否则所有印刷的其余部分印刷都是要印刷在一张纸上。有的印刷品用镌刻在纸上先刻出的解读,这样封面上印刷的只是封面位置的细微差别,内容基本没有变化,但大部分印刷品只刷了一行而没有解读,所以哪个印章会在哪个位置, 大部分的规则,甚至在封面的过程中也会改变一些印章,这是朱琦所说的手稿的性质。

就"双宇壶斋印刷"而言,朱琦认为其版本特征大致分为三类:第一类称为"体不分卷",俗称"郴州本";对于前两个师的由来,是王玉蓉的小儿子王崇焕自1940年以来签署的《因林清方言》:

当内阁之子钟玉忠严守郴州时,他已经印刷了木板的黑皮书,并制作了五十份印刷的光谱,这些光谱被分成同一种商品,并没有立即分割。后来被苏威省,有上海红宝书局石制的精美书籍。中间的玉生的儿子被转移到蜻蜓上,嘉盛太寿兄弟手打一百。前者是郴州本,后者是福州本。上海西印度协会一直根据福州的这份影印世界。

接下来,朱琦在此基础上指出,罗福轩在《更新四库书目》中认为"双禹印"最早版本是陶广本的错误。虽然罗福轩后来将书期改为早年同一条规则,但朱琦认为,"印刷"的第一本集并非出自吴氏芬之手,是吴中轩郴州志富期间的系列,结合陈继璇借用了吴藏文的藏文版画集《十钟山房印刷》(未印刷)时间的下限, 可以知道,"身体不分卷"的书期在10到15年之间,"模仿八卷曲"的书时间在光绪大约二十七年前。朱琦认为,"印刷"的分类安排明显带有"铜鼓藏书"的痕迹,同时提到吴义芬在河南,陕西,在他任职期间,收集了很多青铜印刷:

据王氏兄弟盟检查,吴氏的藏文版画也有少量来自万平察的铜鼓书馆和王湖(莲湖)老藏品,但比例很小。吴式汾藏印刷在同一时期由陈洁玉借用,进入"十中山之家印刷",然后又回到吴国。1940年,吴的后代将藏族印刷和出售与天津周书轩,20世纪50年代由罗福轩亲手被文化部文物收藏,现在归还故宫博物院,散落数量很少,可谓是一种祝福。

本来就有这样的关系,这让我瞬间感到腹痛,决心有机会给童彦芳总裁写一本法律书,作为精神上的补偿。

《岭南书法家研究》,作者:李向群

安徽师范大学出版社,2020年8月,第一版首次印刷

本书由作者提供。从笔者介绍中了解到,李向群先生目前担任广东艺术学院馆长、岭南印度学会副会长、印刷学会会长、广东书法评论家协会副会长等职务。在这本书的前面,吴晓轩写了《岭南寻找毛龙,广东海探明珠》作为替代序列,该序列简要描述了岭南的一个写作地点,指的是岭南气候潮湿,纸张保存不易,所以宋元之前保存的书并不多,最著名的作品是宋立宗宝清的《琼州人白玉轩草书》。吴晓轩还提到,明代的岭南书法有了更大的发展,尤其是陈宪章发明了"毛龙笔",他的作品《有点像马斯托诗卷》至今依然存在。

该序列指的是李向群先生花了近二十年的时间,利用业余时间收集信息写了一本书,并谈到了李向群早年在商城轩、麦华三世等诸多名人的学习经历,李先生学习书籍,胸襟开阔,是一种深厚的传统功底,也是视野开阔的学习者, 同时他也是一位书法家。该序列引用了李先生的笔洞见:"书写方法,硬笔要慢,软笔要重要,只是软。只有从法律层面来学习书法,才能只了解其局部特定的绘画和结构,并不能真正理解书法艺术的全貌和本质。通过技术进入,体验作品的精神境界,才能真正理解书法艺术的微妙之处。

吴朔后来被李向群所著《岭南学派的寻寻之旅》,讲解了他的亲身经历和书法成就。除了书法,李先生还系统性地忽视了岭南版画的历史,他写道:"岭南版画历史悠久,虽然有荣融兄弟的《东莞印传》、马国权的《广东印传》、玉清的《广东印刷考试》等专著,但没有完整的版画史。《岭南版画》是对岭南版画史的补充研究,是第一本雕刻史书。"

李先生提到,岭南画派早已为学术界所熟知和认可,但同样具有岭南特色和岭南风貌的岭南书校,早已被冷落。他认为"岭南书校真的是客观存在",而书校分为两大派的后记和铭文,认为岭南书派是由李健打开风,然后一路传下来,朱子瑜得到了他的真实传记,然后朱策元传给了康有伟。对于岭南石派,李先生认为应该从吴荣光开始,然后传给李问天,最后传给康佑那里,"最终这一切都归结于接班人康有为体,岭南书法从此形成了纪念碑的图案。康有伟已成为"岭南书校"的铭文与两者学习合二为一。

我想看看李先生如何评价康南海的书法,但出于某种原因,李先生的专著没有关于康有威的专题文章。

本书分为上三下三部,最后一部是宋明,中间是清代和近代,接下来是现在的当代。李先生,通过人,挑选了几十位岭南地区的书法家,一个接一个,有的都是众所周知的,比如前面提到的吴荣光、李问天、康有为、朱子薇,还有一些书商为我过去没有注意到,比如他讲现代题词家刘光谦,从文中学到, 刘光谦曾做过泸城,回驻澳门后,辛亥后汉墨自娱,画好梅菊,晚年记罗福山路,名永莲。后世刘光谦的生平记载较少,在有限的历史资料中,主要讲到他在绘画方面的成就,如黄式评论:"玉功山水,有于云林的诞生。李向群更水墨化的部分是刘光谦在园林设计方面的成就,突出了刘光谦在澳门的陆家花园。根据陆伟的文章《澳门路家花园》,店主陆莲如是澳门商会和镜湖医院慈善机构的主席。它是澳门第二代赌王,但由于管理不善,后来刘光谦分阶段设计了花园出售,在1970年代,澳门政府买下了公园,翻新并向公众开放。

李向群在文中突出了刘晖的书法成就,称其为石刻书法家,继承了清代李问天,康有伟的铭文思想,"他的书法创作,将纪念碑运入柱,纪念碑合二为一。根据至今流传至今的书法作品,李向群将刘光谦的书法创作分阶段加以探讨,在结论中讲到刘光谦以《石辰》《张湛》《江歌》《西窄颂》等纪念碑为根源,还广泛吸收了金农、邓世如等清人的笔, 从而形成一种独特的写作风格。从这次调研中可以看出,李先生不仅忽视了书法家的历史,还通过书的特点来分析这本书的书,最后得出相应的结论,这是从李先生对书法创作的理解中得出的,想要得出这本书的特点。

后来,由潘顿

2019年9月第一版扫叶机工作坊首次印刷

浙江人民美术出版社,2021年3月,第一版首次印刷

负责编辑来信的傅迪洋先生,要求作者给我寄两本签名簿。在微信中,我请傅先生代表他向潘顿先生转达他的感激之情。从傅先生给我发来的简报中得知,潘顿先生是土生土长的上海人,毕业于复旦大学化学系,我读了这部杰作,我觉得理科生们有人文的严谨性。

这两本书也是《后来》,扫叶工作坊的编辑是台湾著名书人傅月轩先生,他是传统的竖排。浙江人民版是简化的水平行,带有彩色插图,但扫叶车间版本则不是。两本书的封面题词都是东桥先生手写的,两本书前面都有一页彩色插页,这是东桥先生专门为《后来》写的一段话。

这本书是无序的,目录后直接正文,没有后记,最后一篇文章的标题如书名,想作为后记来。潘顿先生在这里说:"这些年我写文章的时候很懒,把所有的东西都丢给了陆公子,跟他打交道,网上有几个朋友在报纸上,网上看了我的文章,看到我认识了接下来的董先生,好心地建议我走出他的风格,早点写出自己的面貌, 我笑了,但不要改变。"

潘先生直言不讳,别人读了他的文章,读出了东桥的感受,有人劝他出去,写下自己的风格,他感谢朋友的美貌,却没有改变意思,说:"还是川儿子明白我的想法,他说董先生为迷茫的白话找到了出口, 我说我跟着这个出口去看了白话的入口,从此琢磨董先生的笔迹,董先生的话,董先生的结构,那几乎是我写作的全部乐趣,没有这种乐趣,要靠做作家的梦想,靠稿费来支持文章吗?"

由此可见,董建桥先生对潘先生有着深远的影响。读这本书的时候,也能感觉到潘先生确实把握了董先生的写作风格,甚至在叙事笔气上也有董先生的痕迹。例如,"老学校餐厅"文章的第一段是:

女老板的姓氏是Faye,我们都叫她的英文名字Daisy。上海人,祖籍浙江省湖州市,是嘉道时代著名画家费小楼的后代。黛西早年在上海美术学院学习绘画,二十多岁时移民到美国,完成学业,在一对台湾老夫妇经营的餐馆工作。老夫妇退休了,年轻一代不想接手,把餐厅托付给了黛西,三五年下来的声音越来越多。只是青春难免陡峭的海浪,忙碌让黛西好梦初醒,冷酷无情,匆匆走出餐厅,收拾行囊,环游世界右派散。上海是家,遇见迈克尔不是老人,是死人。

这段话是黛西对生活的介绍,后面是详细的描述:

Mike出生于香港,早上随家人搬到旧金山开了一家餐馆。命运安定下来,原因重重逃,从此进入仙麓西侧多了一个地方,在酒杯里消磨时光。地板咖啡桌玻璃窗落地窗,英式白色漆实木墙板用鱼腥红色缠绕的天鹅绒墙布,旧柚木地板,旧柚木吧,旧柚木楼梯到二楼餐厅带小露台,边桌,桌子各种玻璃花瓶总是白色百合,白色橙色茎,白色马蹄莲花,白色牡丹, 天花板上挂着几扇青铜吊扇,春、夏、秋、冬,四季转转,缓慢、安静、闲置,悠闲而世俗,摇摇欲坠,十年。

然后讲上海老派餐厅,文字讲老正兴,老半快,老房间,还有杏花楼,他说这些地方我只去过最后,前者比后者更热闹。杏花地板摊贩卖券的黄牛给我留下了印象最深的,因为杏仁花楼和老正兴都位于福州路,这里曾经是江南最有名的古书街,30年不知道在这条街上有多少次,古书的街来来往往散落, 没有人清楚,唯一不变的是无雨站在杏花吹捧黄牛的门下。

直到今天,福州路还是到处都是书迷到江南聚会场所,当地朋友,要么是老正兴,要么是杏花楼,但我的味道沉闷,一直无法品尝到南点的微妙之处。潘顿谈到老派识字多写美食,少写餐馆,然后点名出几个名人,但潘顿认为,即使按照名言找到那些餐馆,"发现几乎没用,真实的故事已经丢失,武术完全浪费了,只有一个空架子迎接从南到北的游客未知。"这种说法似乎与当地朋友的热情好客背道而驰,比如我和女婿在老正兴和杏花屋分别吃了几顿饭。

潘顿认为"不做饭但爱吃的文盲更擅长写餐馆",然后他引用了东桥先生的话。从董先生的文章中,他注意到有两家餐馆经常被提及,鹿鱼茶馆和老派的广东茶馆,那里的小吃供应得很好。1991年,当我第一次去香港时,当地朋友热情地邀请我喝早茶,我是北方蚯蚓,从来没有早上喝茶的习惯,但我还是忍不住和朋友在一起,和他一起去了一家著名的餐厅。

那时候是凌晨十点左右,到处都是食客,每张桌子都围着很多人,有的在聊天,有的独自翻报纸,服务员推着车慢慢走在桌缝里,边喝酒边走,那一幕让我莫名其妙的感动,我真的知道了什么叫烟花的世界, 也懂得香港人说什么喝早茶,不早早喝一杯茶,食物丰富超乎想象。我覺得香港人喜歡喝早茶,更能融入意識的氣氛。从潘顿的文字中读到这句话,现在让我想起了几十年前。潘先生还提到了一个著名的香榭丽舍大街厨房,他说该厨房于1924年在香港开业,四年后开业,已经做了80多年的客人。2011年,展美厨房在上海老锦江饭店北楼重新开业,"也正宗、贵、也怀旧",但现在上海"可能没有很多这些正宗、贵贵、怀旧的种子",餐厅开了三年,关门了。

这样的文章,只是对现在的描述有些怀旧,再加上一些细腻的感情,似乎并不想解释出了什么问题,但读完之后会有一种莫名其妙的惊喜。为什么会有这么强的目的?这就是我需要反思的地方。一篇文章可以让人们有所感受,这就足够了。想想这就是董先生和潘先生的文章如此受这么多人欢迎的原因。