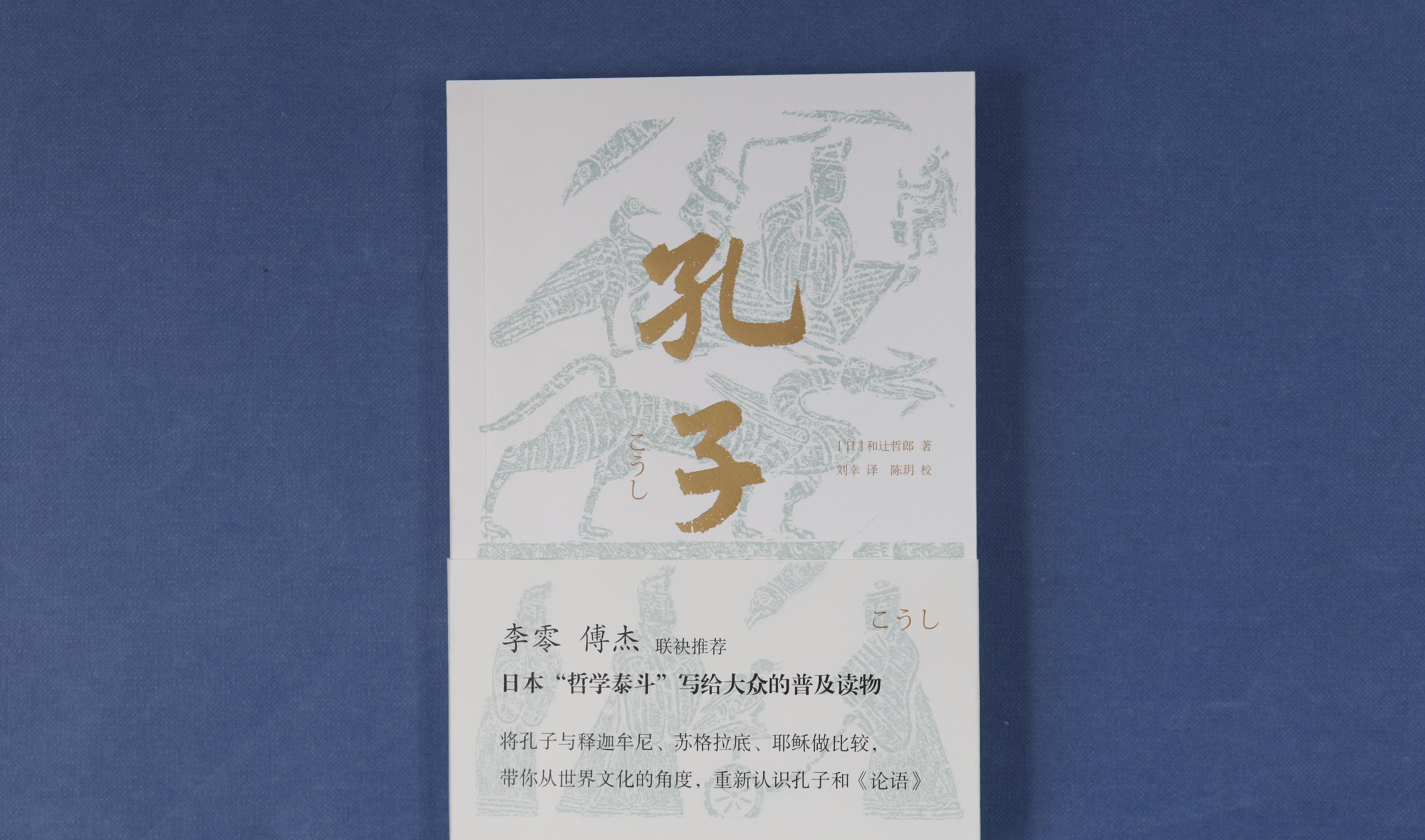

孔子(戴)和于哲浪, 劉玉軒, 陳玉軒

上海古代出版社,2021年5月,第一版首版

這本書是古裡丹女人曆史的禮物。這本書是一個小的32打開,全文,沒有插圖,這個設計在今天相當别緻。這本書的前面是傅傑先生寫的中文序言,介紹了作者的處境。令我驚訝的是,作者和于哲浪都不是漢學家,傅傑說他是一位具有世界影響力的哲學家和倫理學家,他20歲進入東京帝國大學哲學系,24歲時發表尼采研究,一生著述,并擔任日本倫理學會會長, 他的倫理學被稱為"和浩倫理"。

這本書分為四個部分,第一部分的标題是"人類的老師:蘇庫馬蘭、孔子、蘇格拉底、耶稣"。他說,明治時期前後,日本學者首先提出了"世界四聖"的說法。哈欽斯認為,"四聖"一詞所包含的一種态度,不僅偏向西方,而且可以廣義地看待世界文化:"印度文化以蘇庫瑪蘭為代表,中國文化以孔子為代表,希臘文化以蘇格拉底為代表,征服歐洲文化的猶太文化以耶稣為代表,這四種文化和四個人物都同樣重視。"

他覺得這四個角色是可以選擇的,因為他們都是人類的老師。但哈奇頓很清楚四師影響力的局限性:"孔子想向黃河下遊的人灌輸思想,那裡的地理面積大約是日本的一半;不過,他認為這四個人是人類老師:"事實上,他們直接教授的人數非常有限。

那麼,世界上有影響力的人可以被稱為人類教師嗎?他認為事實并非如此:"被稱為'人類教訓'的人在他們的時代已經被公衆認可了,而沒有人。作為人類老師的深博智慧和偉大個性,很難輕易引起公衆的注意。在一生中确立了偉大地位的人,不是人類的老師,而應該被稱為"英雄"。"

既然古代的溝通管道有限,這些人類教師是如何獲得普遍影響力的呢?在哈欽斯看來,這些人類師傅有非常好的弟子,比如"十位哲士"、"十門弟子"、"十二使徒",他們堅信自己的師傅是真正的"道"弟子,無論他們同時代的群衆如何迫害他們的老師,侮辱自己的老師,這種信念永不動搖,弟子們都會緻力於推廣老師的道和真理。他引用了蘇格拉底的例子,蘇格拉底的門徒柏拉圖和孫子亞裡士多德完成了他們老師的工作,并創造了西方思想的源泉。"在他的門徒的偉大事業被世界認可之後,蘇格拉底永遠作為一個靈魂生活在他的門徒的事業中,必須被公認為一位更偉大的老師。

由此可見,一個人的心智才能被社會普遍認可,必須有許多前提條件,才能培養出極好的門徒,是極其重要的一步。他還強調,要成為人類的老師也需要一個重大的機會,總之,他把孔子放在世界上與其他第一類偉大的哲學家一起,從專業上退,總結出普遍性,以突出孔子的偉大。

談到孔子的生平,他一直強調《論語》的重要性,并指出,由于釋義不同,後世對孔子的生平有不同的看法。他舉了"兒子"的例子:加上我幾年,五十年學習'容易',不可能比'大'。他提到,這句話通常的翻譯是:孔子說,再給我幾年,五十年去學"易",那就沒有比這更大的了。但有些人不明白這一點,認為"五十歲到"可以解釋為"從五十歲開始學習'容易',有的人認為"從小開始學習'容易',直到五十歲,還在學習",還有人認為"就學習'容易'而言,50歲左右就是一種學習。其他人則認為"五十"是"棋子"這個詞。

在斷句方面,有些人把這句話打成"加我幾年,五十年學,容易不比",這裡"容易"這個詞按照"經典解讀"的解釋是:"一旦讀容易也就好了,從古至今。"在這種解釋方式中,"容易"就是"也"。然後,孔子說,這一段與《易書》無關。此外,他和餘哲浪對《論語》等章節也都做了個性化的解讀,可以看出,作為一個非漢學家寫孔子入門書,确實讓人耳目一新。

《雙玉鍋齋印刷存》,(清)吳氏芬集,(清)吳氏瑜編纂

西印度群島出版社第一版于2021年3月印刷

這本書是由朱琦先生贈送的。在書前,他寫了一篇序言,從清代山留下的金石盛開始,然後講到晚清齊魯地區古印度人的收藏,與陳繼璇、吳式芬兩部合集最為豐富。然後他談到了吳的履曆,後來又說,吳式芬比修韻時間長,賞識精,收藏豐富,寫了一些金石作品,同時提到吳氏唐的起源,是因為藏族晚期西周玉石郭鍋。朱琦提到,吳的祖父查理來湖北旅遊,塗鴉金石刻,收集了上百幅古代版畫。查的父親,吳式蛻爺爺車玮擅長書法、雕刻,在嘉慶四年藏書為"銅鼓書館藏品",并請王方剛、王文志作序言,是乾家時期重要的青銅版畫。

2014年,中國嘉德拍賣行舉辦了日本印刷收藏金山鑄造齋收藏專場,其中很多都是稀有的東西,我也錯過了一兩件,但我接到了西沂印度副總裁童豔芳先生的電話,他說他想得到這批中的兩幅版畫, 其中之一是"銅鼓書廳收藏印刷"。其實這個印刷光譜我也挺喜歡的,既然有朋友的信任,當然需要切入愛,更何況我能不能拍光譜,也是未知數。于是我在現場代表佟先生舉起了卡片,取下了他想要的兩張印花。為此,小班老師特意給了我一對接頭。但從那以後,我就沒看過《銅鼓書館收藏》,現在通過朱琦先生的疏浚,方志武式芬對金石情有獨鐘,與家人有着重要的關系。

至于"雙玉鍋印"的價值,朱琦在前言中引用了羅振宇的評論:"要品嘗家譜收藏,自陳的《版畫》以來最為深刻;朱琦接着引用了羅福軒在《四庫書概要》中對這本書的評論:"對于近代銅版人來說,樂譜相當詳細。羅福軒在《印刷試驗》中詳細闡述了"雙玉壺齋印刷"的具體分類,然後朱琦說了這樣一句重要的話:"作者在文章中多次指出,中國古代印刷往往具有'文字'的性質,即使作者(編輯)同名印刷,其内容也不完全相同。"

朱先生說的是,先把我的心弄到心上。前幾年我也熱衷于印刷收藏,與很多名牌相比,發現很多同名印刷内容都有一定的差別。雖然我不認為它是手稿,但印刷版和木刻版之間的差別在于它的寫作方式。雕刻完成後,如果沒有錯誤,您可以繼續向下刷,直到布局磨損到不可用的程度。印刷光譜是不同的,除非是非原件印刷光譜,否則所有印刷的其餘部分印刷都是要印刷在一張紙上。有的印刷品用镌刻在紙上先刻出的解讀,這樣封面上印刷的隻是封面位置的細微差别,内容基本沒有變化,但大部分印刷品隻刷了一行而沒有解讀,是以哪個印章會在哪個位置, 大部分的規則,甚至在封面的過程中也會改變一些印章,這是朱琦所說的手稿的性質。

就"雙宇壺齋印刷"而言,朱琦認為其版本特征大緻分為三類:第一類稱為"體不分卷",俗稱"郴州本";對于前兩個師的由來,是王玉蓉的小兒子王崇煥自1940年以來簽署的《因林清方言》:

當内閣之子鐘玉忠嚴守郴州時,他已經印刷了木闆的黑皮書,并制作了五十份印刷的光譜,這些光譜被分成同一種商品,并沒有立即分割。後來被蘇威省,有上海紅寶書局石制的精美書籍。中間的玉生的兒子被轉移到蜻蜓上,嘉盛太壽兄弟手打一百。前者是郴州本,後者是福州本。上海西印度協會一直根據福州的這份影印世界。

接下來,朱琦在此基礎上指出,羅福軒在《更新四庫書目》中認為"雙禹印"最早版本是陶廣本的錯誤。雖然羅福軒後來将書期改為早年同一條規則,但朱琦認為,"印刷"的第一本集并非出自吳氏芬之手,是吳中軒郴州志富期間的系列,結合陳繼璇借用了吳藏文的藏文版畫集《十鐘山房印刷》(未印刷)時間的下限, 可以知道,"身體不分卷"的書期在10到15年之間,"模仿八卷曲"的書時間在光緒大約二十七年前。朱琦認為,"印刷"的分類安排明顯帶有"銅鼓藏書"的痕迹,同時提到吳義芬在河南,陝西,在他任職期間,收集了很多青銅印刷:

據王氏兄弟盟檢查,吳氏的藏文版畫也有少量來自萬平察的銅鼓書館和王湖(蓮湖)老藏品,但比例很小。吳式汾藏印刷在同一時期由陳潔玉借用,進入"十中山之家印刷",然後又回到吳國。1940年,吳的後代将藏族印刷和出售與天津周書軒,20世紀50年代由羅福軒親手被文化部文物收藏,現在歸還故宮博物院,散落數量很少,可謂是一種祝福。

本來就有這樣的關系,這讓我瞬間感到腹痛,決心有機會給童彥芳總裁寫一本法律書,作為精神上的補償。

《嶺南書法家研究》,作者:李向群

安徽師範大學出版社,2020年8月,第一版首次印刷

本書由作者提供。從筆者介紹中了解到,李向群先生目前擔任廣東藝術學院館長、嶺南印度學會副會長、印刷學會會長、廣東書法評論家協會副會長等職務。在這本書的前面,吳曉軒寫了《嶺南尋找毛龍,廣東海探明珠》作為替代序列,該序列簡要描述了嶺南的一個寫作地點,指的是嶺南氣候潮濕,紙張儲存不易,是以宋元之前儲存的書并不多,最著名的作品是宋立宗寶清的《瓊州人白玉軒草書》。吳曉軒還提到,明代的嶺南書法有了更大的發展,尤其是陳憲章發明了"毛龍筆",他的作品《有點像馬斯托詩卷》至今依然存在。

該序列指的是李向群先生花了近二十年的時間,利用業餘時間收集資訊寫了一本書,并談到了李向群早年在商城軒、麥華三世等諸多名人的學習經曆,李先生學習書籍,胸襟開闊,是一種深厚的傳統功底,也是視野開闊的學習者, 同時他也是一位書法家。該序列引用了李先生的筆洞見:"書寫方法,硬筆要慢,軟筆要重要,隻是軟。隻有從法律層面來學習書法,才能隻了解其局部特定的繪畫和結構,并不能真正了解書法藝術的全貌和本質。通過技術進入,體驗作品的精神境界,才能真正了解書法藝術的微妙之處。

吳朔後來被李向群所著《嶺南學派的尋尋之旅》,講解了他的親身經曆和書法成就。除了書法,李先生還系統性地忽視了嶺南版畫的曆史,他寫道:"嶺南版畫曆史悠久,雖然有榮融兄弟的《東莞印傳》、馬國權的《廣東印傳》、玉清的《廣東印刷考試》等專著,但沒有完整的版畫史。《嶺南版畫》是對嶺南版畫史的補充研究,是第一本雕刻史書。"

李先生提到,嶺南畫派早已為學術界所熟知和認可,但同樣具有嶺南特色和嶺南風貌的嶺南書校,早已被冷落。他認為"嶺南書校真的是客觀存在",而書校分為兩大派的後記和銘文,認為嶺南書派是由李健打開風,然後一路傳下來,朱子瑜得到了他的真實傳記,然後朱策元傳給了康有偉。對于嶺南石派,李先生認為應該從吳榮光開始,然後傳給李問天,最後傳給康佑那裡,"最終這一切都歸結于接班人康有為體,嶺南書法從此形成了紀念碑的圖案。康有偉已成為"嶺南書校"的銘文與兩者學習合二為一。

我想看看李先生如何評價康南海的書法,但出于某種原因,李先生的專著沒有關于康有威的專題文章。

本書分為上三下三部,最後一部是宋明,中間是清代和近代,接下來是現在的當代。李先生,通過人,挑選了幾十位嶺南地區的書法家,一個接一個,有的都是衆所周知的,比如前面提到的吳榮光、李問天、康有為、朱子薇,還有一些書商為我過去沒有注意到,比如他講現代題詞家劉光謙,從文中學到, 劉光謙曾做過泸城,回駐澳門後,辛亥後漢墨自娛,畫好梅菊,晚年記羅福山路,名永蓮。後世劉光謙的生平記載較少,在有限的曆史資料中,主要講到他在繪畫方面的成就,如黃式評論:"玉功山水,有于雲林的誕生。李向群更水墨化的部分是劉光謙在園林設計方面的成就,突出了劉光謙在澳門的陸家花園。根據陸偉的文章《澳門路家花園》,店主陸蓮如是澳門商會和鏡湖醫院慈善機構的主席。它是澳門第二代賭王,但由于管理不善,後來劉光謙分階段設計了花園出售,在1970年代,澳門政府買下了公園,翻新并向公衆開放。

李向群在文中突出了劉晖的書法成就,稱其為石刻書法家,繼承了清代李問天,康有偉的銘文思想,"他的書法創作,将紀念碑運入柱,紀念碑合二為一。根據至今流傳至今的書法作品,李向群将劉光謙的書法創作分階段加以探讨,在結論中講到劉光謙以《石辰》《張湛》《江歌》《西窄頌》等紀念碑為根源,還廣泛吸收了金農、鄧世如等清人的筆, 進而形成一種獨特的寫作風格。從這次調研中可以看出,李先生不僅忽視了書法家的曆史,還通過書的特點來分析這本書的書,最後得出相應的結論,這是從李先生對書法創作的了解中得出的,想要得出這本書的特點。

後來,由潘頓

2019年9月第一版掃葉機工作坊首次印刷

浙江人民美術出版社,2021年3月,第一版首次印刷

負責編輯來信的傅迪洋先生,要求作者給我寄兩本簽名簿。在微信中,我請傅先生代表他向潘頓先生轉達他的感激之情。從傅先生給我發來的簡報中得知,潘頓先生是土生土長的上海人,畢業于複旦大學化學系,我讀了這部傑作,我覺得理科生們有人文的嚴謹性。

這兩本書也是《後來》,掃葉工作坊的編輯是台灣著名書人傅月軒先生,他是傳統的豎排。浙江人民版是簡化的水準行,帶有彩色插圖,但掃葉工廠中的房間版本則不是。兩本書的封面題詞都是東橋先生手寫的,兩本書前面都有一頁彩色插頁,這是東橋先生專門為《後來》寫的一段話。

這本書是無序的,目錄後直接正文,沒有後記,最後一篇文章的标題如書名,想作為後記來。潘頓先生在這裡說:"這些年我寫文章的時候很懶,把所有的東西都丢給了陸公子,跟他打交道,網上有幾個朋友在報紙上,網上看了我的文章,看到我認識了接下來的董先生,好心地建議我走出他的風格,早點寫出自己的面貌, 我笑了,但不要改變。"

潘先生直言不諱,别人讀了他的文章,讀出了東橋的感受,有人勸他出去,寫下自己的風格,他感謝朋友的美貌,卻沒有改變意思,說:"還是川兒子明白我的想法,他說董先生為迷茫的白話找到了出口, 我說我跟着這個出口去看了白話的入口,從此琢磨董先生的筆迹,董先生的話,董先生的結構,那幾乎是我寫作的全部樂趣,沒有這種樂趣,要靠做作家的夢想,靠稿費來支援文章嗎?"

由此可見,董建橋先生對潘先生有着深遠的影響。讀這本書的時候,也能感覺到潘先生确實把握了董先生的寫作風格,甚至在叙事筆氣上也有董先生的痕迹。例如,"老學校餐廳"文章的第一段是:

女老闆的姓氏是Faye,我們都叫她的英文名字Daisy。上海人,祖籍浙江省湖州市,是嘉道時代著名畫家費小樓的後代。黛西早年在上海美術學院學習繪畫,二十多歲時移民到美國,完成學業,在一對台灣老夫婦經營的餐館工作。老夫婦退休了,年輕一代不想接手,把餐廳托付給了黛西,三五年下來的聲音越來越多。隻是青春難免陡峭的海浪,忙碌讓黛西好夢初醒,冷酷無情,匆匆走出餐廳,收拾行囊,環遊世界右派散。上海是家,遇見邁克爾不是老人,是死人。

這段話是黛西對生活的介紹,後面是詳細的描述:

Mike出生于香港,早上随家人搬到舊金山開了一家餐館。命運安定下來,原因重重逃,從此進入仙麓西側多了一個地方,在酒杯裡消磨時光。地闆咖啡桌玻璃窗落地窗,英式白色漆實木牆闆用魚腥紅色纏繞的天鵝絨牆布,舊柚木地闆,舊柚木吧,舊柚木樓梯到二樓餐廳帶小露台,邊桌,桌子各種玻璃花瓶總是白色百合,白色橙色莖,白色馬蹄蓮花,白色牡丹, 天花闆上挂着幾扇青銅吊扇,春、夏、秋、冬,四季轉轉,緩慢、安靜、閑置,悠閑而世俗,搖搖欲墜,十年。

然後講上海老派餐廳,文字講老正興,老半快,老房間,還有杏花樓,他說這些地方我隻去過最後,前者比後者更熱鬧。杏花地闆攤販賣券的黃牛給我留下了印象最深的,因為杏仁花樓和老正興都位于福州路,這裡曾經是江南最有名的古書街,30年不知道在這條街上有多少次,古書的街來來往往散落, 沒有人清楚,唯一不變的是無雨站在杏花吹捧黃牛的門下。

直到今天,福州路還是到處都是書迷到江南聚會場所,當地朋友,要麼是老正興,要麼是杏花樓,但我的味道沉悶,一直無法品嘗到南點的微妙之處。潘頓談到老派識字多寫美食,少寫餐館,然後點名出幾個名人,但潘頓認為,即使按照名言找到那些餐館,"發現幾乎沒用,真實的故事已經丢失,國術完全浪費了,隻有一個空架子迎接從南到北的遊客未知。"這種說法似乎與當地朋友的熱情好客背道而馳,比如我和女婿在老正興和杏花屋分别吃了幾頓飯。

潘頓認為"不做飯但愛吃的文盲更擅長寫餐館",然後他引用了東橋先生的話。從董先生的文章中,他注意到有兩家餐館經常被提及,鹿魚茶館和老派的廣東茶館,那裡的小吃供應得很好。1991年,當我第一次去香港時,當地朋友熱情地邀請我喝早茶,我是北方蚯蚓,從來沒有早上喝茶的習慣,但我還是忍不住和朋友在一起,和他一起去了一家著名的餐廳。

那時候是淩晨十點左右,到處都是食客,每張桌子都圍着很多人,有的在聊天,有的獨自翻報紙,服務員推着車慢慢走在桌縫裡,邊喝酒邊走,那一幕讓我莫名其妙的感動,我真的知道了什麼叫煙花的世界, 也懂得香港人說什麼喝早茶,不早早喝一杯茶,食物豐富超乎想象。我覺得香港人喜歡喝早茶,更能融入意識的氣氛。從潘頓的文字中讀到這句話,現在讓我想起了幾十年前。潘先生還提到了一個著名的香榭麗舍大街廚房,他說該廚房于1924年在香港開業,四年後開業,已經做了80多年的客人。2011年,展美廚房在上海老錦江飯店北樓重新開業,"也正宗、貴、也懷舊",但現在上海"可能沒有很多這些正宗、貴貴、懷舊的種子",餐廳開了三年,關門了。

這樣的文章,隻是對現在的描述有些懷舊,再加上一些細膩的感情,似乎并不想解釋出了什麼問題,但讀完之後會有一種莫名其妙的驚喜。為什麼會有這麼強的目的?這就是我需要反思的地方。一篇文章可以讓人們有所感受,這就足夠了。想想這就是董先生和潘先生的文章如此受這麼多人歡迎的原因。