中国戏文化源远流长,从元剧之初到京剧集100个长而傲的梨园,经历了无数的变化和创新发展。到清朝中期终于形成了花与花之间的竞争局面。花,两朵花,即北京腔、通州骡、濮州骡、秦腔、濮阳腔、镊子腔、罗罗腔、两黄调等统称为花。《花》有风之意,换句话说,对这样一个歌唱的声音轻蔑和消极,认为它是非正统的。与花的对面是优雅的,雅字本身就具有皇家音乐的含义,古诗集《诗集》一书中的文字将殿堂的文字与雅同一种优雅而小雅,因此雅也代表着正统、无与伦比的崇高地位。王室的偏好随后将两种戏剧分为两类,两类相互斗争就是花之战。

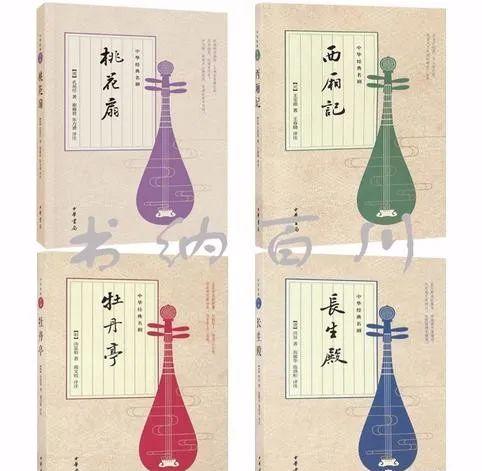

(昆曲四部代表剧——《长寿寺》《小马亭》《西区故事》《桃粉》)

虽然花洞不被医生看重,但对下层观众的欢迎,并在民间艺术家的辛勤耕耘下逐渐形成了自己独特的歌声和剧本体系。清代康谦时期,各地风靡各地的地方声乐力量开始兴盛,形成了各种地方戏曲蓬勃发展的局面。地方歌剧热潮澎湃,势必撼动昆空的地位。首先要开启的是昆玉之战,即昆空洞与濮阳空腔的比较。明朝中期,北方戏剧逐渐失去了与传说对抗的地位,传说取得了长足的进步,有四个响亮的空腔:濮阳腔、余姚腔、海盐腔、昆山腔 等经过魏良府改革后,形成了徐湾转弯,美丽而遥远的特色, 压倒性的余姚、海盐两腔,与濮阳腔出城,在康熙中间到乾隆早,坤腔与濮阳腔和濮阳腔发生对抗。熟练的濮阳腔与昆曲竞争,濮阳腔在北京分院高,即后来北京空腔获得优势,甚至压倒昆曲,出现"六类九门轮换"的局面,受到统治者的青睐。入宫后,北京腔迅速演变成皇家音腔,失去了新的新鲜特色,逐渐优雅而衰落。这是第一次花之战。

侯玉山先生在民国时期的Facebook上拍摄的昆曲(昆玉腔)在北方的照片

到了乾隆中段,秦腔兴旺发达,流遍全国,以魏长生为代表的当地秦腔艺术家齐聚北京,秦腔已成为北京腔体和昆曲的有力对手。秦腔演艺人才优于北京腔,受到观众的普遍欢迎,出现了北京剧院演出秦腔繁荣的局面。秦腔超越北京腔后,成为北京最具影响力的戏剧,而继北京空腔之后,又动摇了昆曲的发挥地位。清政府为了保护昆曲和北京空洞,曾两次颁布法令,禁止秦腔类在北京,迫使秦腔艺术家回到昆、齐两腔,京秦争端以这种方式在清朝的干预中瓦解,这是第二次华雅争议,又称景昆之争。

(魏长生,第二届华亚争议代表)

直到乾隆三清四喜、春台、春四会徽班结束才将两黄腔带入北京,并不断吸纳其他声乐剧,特别是通过安徽、湖北省艺术家的长期努力,喜皮和两黄的结合使其焕然一新,并逐渐形成了非常强劲的京剧气势。鲜花不断绽放,使之获得绝对优势,在"花艺大赛"中取得最终胜利。

花部的最终胜利其实是不可避免的一幕,歌剧不能高高在上,歌声高低;毕竟文学艺术是一个小群体,民间是歌剧创作的广阔世界。百年花艺的角逐,终于以"惠寒流,花艺优美妥协"落下帷幕。这也说明,艺术只有兼容,才能蓬勃发展。