中國戲文化源遠流長,從元劇之初到平劇集100個長而傲的梨園,經曆了無數的變化和創新發展。到清朝中期終于形成了花與花之間的競争局面。花,兩朵花,即北京腔、通州騾、濮州騾、秦腔、濮陽腔、鑷子腔、羅羅腔、兩黃調等統稱為花。《花》有風之意,換句話說,對這樣一個歌唱的聲音輕蔑和消極,認為它是非正統的。與花的對面是優雅的,雅字本身就具有皇家音樂的含義,古詩集《詩集》一書中的文字将殿堂的文字與雅同一種優雅而小雅,是以雅也代表着正統、無與倫比的崇高地位。王室的偏好随後将兩種戲劇分為兩類,兩類互相鬥争就是花之戰。

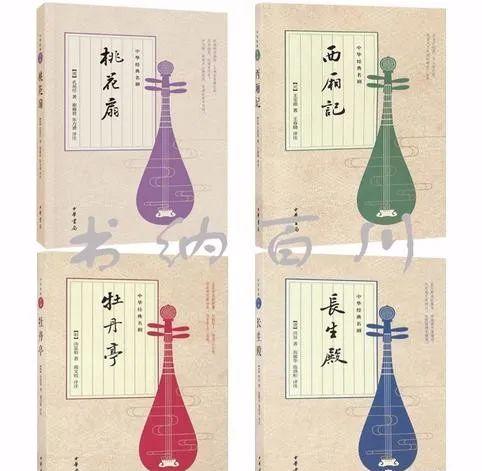

(昆曲四部代表劇——《長壽寺》《小馬亭》《西區故事》《桃粉》)

雖然花洞不被醫生看重,但對下層觀衆的歡迎,并在民間藝術家的辛勤耕耘下逐漸形成了自己獨特的歌聲和劇本體系。清代康謙時期,各地風靡各地的地方聲樂力量開始興盛,形成了各種地方戲曲蓬勃發展的局面。地方歌劇熱潮澎湃,勢必撼動昆空的地位。首先要開啟的是昆玉之戰,即昆空洞與濮陽空腔的比較。明朝中期,北方戲劇逐漸失去了與傳說對抗的地位,傳說取得了長足的進步,有四個響亮的空腔:濮陽腔、餘姚腔、海鹽腔、昆山腔 等經過魏良府改革後,形成了徐灣轉彎,美麗而遙遠的特色, 壓倒性的餘姚、海鹽兩腔,與濮陽腔出城,在康熙中間到乾隆早,坤腔與濮陽腔和濮陽腔發生對抗。熟練的濮陽腔與昆曲競争,濮陽腔在北京分院高,即後來北京空腔獲得優勢,甚至壓倒昆曲,出現"六類九門輪換"的局面,受到統治者的青睐。入宮後,北京腔迅速演變成皇家音腔,失去了新的新鮮特色,逐漸優雅而衰落。這是第一次花之戰。

侯玉山先生在民國時期的Facebook上拍攝的昆曲(昆玉腔)在北方的照片

到了乾隆中段,秦腔興旺發達,流遍全國,以魏長生為代表的當地秦腔藝術家齊聚北京,秦腔已成為北京腔體和昆曲的有力對手。秦腔演藝人才優于北京腔,受到觀衆的普遍歡迎,出現了北平劇院演出秦腔繁榮的局面。秦腔超越北京腔後,成為北京最具影響力的戲劇,而繼北京空腔之後,又動搖了昆曲的發揮地位。清政府為了保護昆曲和北京空洞,曾兩次頒布法令,禁止秦腔類在北京,迫使秦腔藝術家回到昆、齊兩腔,京秦争端以這種方式在清朝的幹預中瓦解,這是第二次華雅争議,又稱景昆之争。

(魏長生,第二屆華亞争議代表)

直到乾隆三清四喜、春台、春四會徽班結束才将兩黃腔帶入北京,并不斷吸納其他聲樂劇,特别是通過安徽、湖北省藝術家的長期努力,喜皮和兩黃的結合使其煥然一新,并逐漸形成了非常強勁的平劇氣勢。鮮花不斷綻放,使之獲得絕對優勢,在"花藝大賽"中取得最終勝利。

花部的最終勝利其實是不可避免的一幕,歌劇不能高高在上,歌聲高低;畢竟文學藝術是一個小群體,民間是歌劇創作的廣闊世界。百年花藝的角逐,終于以"惠寒流,花藝優美妥協"落下帷幕。這也說明,藝術隻有相容,才能蓬勃發展。