探索中国文学的独特方式,描述武汉抗疫经历

——对话 刘庆龙长篇散文《如果即将到来的日本漫长》

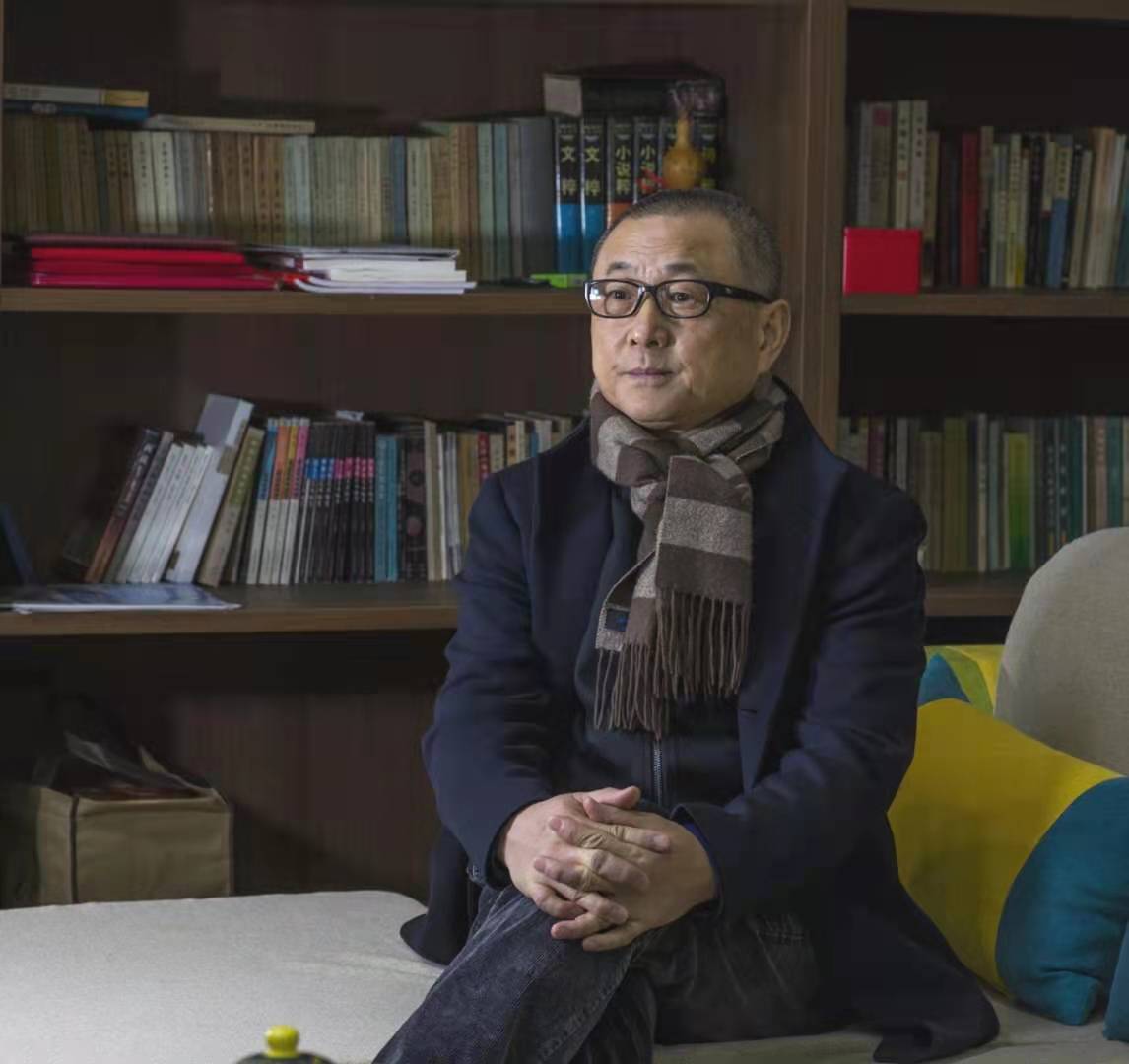

嘉宾谈:刘庆龙、王雪轩

在毛盾文学奖获奖作家刘庆龙创作史上,20万字长篇纪录片《如果日本长篇大论》是一篇具有特殊意义的文本。写作主题和写作对象都很特别,笔者以"临在"的方式,从普通武汉人的角度出发,用温柔而强硬的笔触,记录了一家三代六人一家在2020年度过的抗疫日子,描述了亲人、邻居、同事、朋友、医生以及疫情爆发的具体细节,然后延伸到武汉人抗击疫情的"绝望"精神。他的写作不仅是"个人""存在"的体验,也是对广阔的社会生活、抗疫时期武汉生活,他与个人经验和公共现实的深度、个人的写作实践与时代的演变形成真正的对应关系,为当代文学探索了描述武汉抗疫经历的独特方式。

通过评论家和作家的对话,回溯作家的创作路径,让读者更近距离地了解武汉人民的抗疫经历,更真实地理解为什么武汉是"英雄城市",为什么武汉人民是"英雄人民"。

疫情是一面非常特殊的镜子,反映着人类世界

王学轩:"今年的水仙花不开花......妈妈梦的恐慌窗,爸爸的酒只有半杯。你那么爱我,我那么爱你,如果你,如果我来日本,每个人都是奇迹天使飞翔。"打开这篇纪录片作文,另一方面就是这句"抒情诗",这是一种自我表达,一种亲密的谈话,也是一种在坚强中灵活的温暖,一种面对困境后的祝福,这样的语言和情感成为开书的指南,请说,在什么情况下, 你为战争"流行病"歌曲"如果来日本很久"写歌词?"并用它作为书名。

刘庆龙:武汉市第14天,一位朋友打电话问"你没事吧",很快切入了主要问题,说是"为谁"的原班,想推出一首《为谁》作为演绎武汉战争"疫情"的歌曲,感觉歌词不是我自己的,他们不敢在电话里承诺, 放下电话,想想湖北武汉,大家都在拼命地想得到充分的承诺。这16句话,前后20天就要改改,只要拼命写两个字,要么流泪,要么哽咽。

2019年,家里的水仙花开得非常好,花儿既多又调控,还有人们的香气。2020年同一地在家养水仙花,不仅花没开,连叶子都不绿。"今年水仙花不开"是我写在那些艰难日子里的第一句话,也是让自己依靠自然能量,为生命而战。《父亲的酒半杯》的歌词是朋友的体验。他的女儿是医生,到前线,他拿了一个酒杯,给女儿坚强的一条线,只有一杯不能再喝了,回去,流泪,比喝更多的酒。在疫情下,鲜花和精神,更不用说人了。之后,朋友和家人都很好。协和医院的一名医生为他的医疗团队的活动制作了一个简短的歌曲视频,其中包含战争期间拍摄的各种图像,000张。"我的同事们认为这是一首很棒的歌,"她在微信上说。

王学轩:你是武汉第一个保卫战的人,经历了武汉惊心动魄的抗疫过程,亲身经历了亲人、朋友、同事、邻居和城里同胞如何与疫情殊死搏斗,见证了在现实中产生历史的过程,见证了人性面临严峻考验的过程。一位著名历史学家说:"她把自己的写作比作:放大地图的大小,不仅要忠实于'原始地图',还要在两者之间做出选择。为了突出与主题和观点最相关的最重要的历史事实......"作为一个经历过重大疫情的作家,你不需要从浩瀚的研究资料中梳理和挖掘,那么在纪录片写作中需要考虑什么呢?你如何在所见所闻和实际体验之间做出选择?

刘:遵循诚实的原则,我们可以在第一时间理解,可以100%确认,不虚假,不传播这个词,是家庭和家庭在门窗内的情况。在这段时间里,真的没有"烟海"信息需要处理。前后七十六天,家庭中发生的一些生活细节与过去完全不同,自然而然地被格外珍惜。通常,我不会注意到九岁的阅读。封印了城市环境特别安静的时候,直到学校上网课,听着孩子们独自坐在那里读书,才发现少年读书的声音是那么动人。不用想,下意识地写下来了。无论写什么样的文章,我都会坚持说,我宁愿不引起别人的注意,不会听那些自己眼中的大量谣言。

王学轩:你是一个优秀的虚构小说家,这次面对武汉凤城的重大爆发,面对自己特殊的人生经历,这部纪录片的写作状态,写作经历和你以前的小说创作一定不一样,从笔下写作到完成稿件花了多长时间?在这篇文章创作中,你最大的收获是什么?

刘庆龙:武汉《封城》,我散布写了一点文字,有采访,有散文,而这首歌《如果日本人长》,被创作成一首歌,反响很好。然后,他将一些断断续续的文本重新想象成一篇20万字的文章。从疫情高峰期身患重病的老母亲,到二叔因为爆发的次生灾害,我尽量从细微差别入手,表现"封城"下武汉一家,男男女女小孩,在力所能及的范围内,思考生活,以细微流经江海。

疫情是一面很特别的镜子,人类的状态,没有人是那么特别的。前后近一年,我写下了这篇《如果去日本还有很长的路要走》,最重要的经历就是这两个字:陪伴!科学问题普通人解决不了,经济问题普通人解决不了,心理和精神上的痛苦,需要永远是最简单的方法,才能做到最有效:陪伴!

心灵的记忆承载着武汉的生与死

王雪璇:"一个人有多坚忍,才能让自己面对玉石燃烧的现实,在身心碎片化中生存下来?""当武汉协和医院眼科主任谭薇读到你写下的句子时,她表达了自己特别的情感。恐惧,已经成为一种生活形式,但恐惧不等于屈服,恐惧不等于投降。"当我读到这句话,和你们的亲戚、同事、医生、志愿者在抗击疫情的真实细节中,我有感情,让人想起曼德拉的名言:勇气不是没有恐惧,而是坚持做,克服恐惧......敢于面对现实的真相,面对自己内心的真相,在写作中显得尤为重要?

刘:2020年1月中旬,为了治疗眼疾,好几天都没有戴口罩,在医院里泡了一身澡,不知道有多少次用新冠病毒擦肩而过,学过后,从头到脚直汗。也因为眼疾,城市关闭后,不能去医院治疗,造成了很大的心理压力。同时暗自庆幸这些年他们做了一些好事,修好了一些功德。尤其是在那些日子的"封印之城"之初,专心致志地向"封印之城"之外的作家朋友点对点支持几个白人天使,还要帮助一个互不相识的四口之家走出危险。拨云看未来,郎朗乾坤有自己的安排,就是所谓的:人都在做,天在看。

在武汉战争的"疫情"中,人们在日常生活中承受着不同的困难,同时观看以缓解他们的后顾之忧。1100万眼泪被散落,它们仍然是眼泪,当你把1100万眼泪放在一起时,它不仅仅是眼泪。无论你的角色或地点如何,每个人都在与一种你从未见过的病毒作斗争,一种你以前从未有过的疫情。

从"封城"的那一刻起,全国人民齐心协力,为家人提供支持。春节前夕的那天晚上,我从电视新闻中看到,作为大国重武器"运20",满载医护人员和救援物资降落在武汉天河机场,那种震撼不是军迷难以完全理解的。

王学轩:2020年4月8日0时分,武汉江汉关的钟声响起,网络响彻祖国大江南北,我们终于赢得了武汉防卫战争的胜利,这一历史时刻依然留在了中国人的记忆中。你用简单的墨水记录了那天晚上的喜悦和兴奋,这种回忆承载着你和武汉的生死,这是一个家庭和一个城市,也是成千上万的家庭和武汉的深情手表。

刘:零对一,一家人张开双臂紧紧地抱在一起,我们根本没有睡觉。0点30分左右,去江汉关的想法突然开始出现。当我们到达江汉关时,已经是0:50,河边的街道上有很多年轻人,天空会一次又一次地跳起来......对我们来说,武汉三镇在两江四岸,曾经是生与存,现在是生与死的转折点。

2020年春天,武汉战争"疫情",超过1000万武汉人,留在家中,与生命的每一个细胞一起战斗!武汉的美丽,美丽对世界的悲惨压力在头上,世界的悲伤堆积在身体上,世界的危险堵在门口,还有一碗热干面的追求,城市的强烈宣言。大家还是那么热爱生活,善于生活,压力永远不会失去对生活快乐的追求和享受。

王学轩:一年多过去了,2021年的全球疫情依然不容乐观,这些生活中的重大情感情结将影响你未来的创作,你如何评价这篇部长级文章的写作?这部非虚构作品会成为你未来小说的"前奏"吗?你目前正准备写《青铜三部曲II》吗?

刘:2020年,中国的土地,不与武汉,与湖北,与我们各国和各国人民共享,这从来都不是一件难事!越不寻常的时刻,越不能因为失败的感觉,无序的肝火,无序的用蛮力,太粗鲁是不是文学。前几天,我也觉得这一年太难了,把一个老故事写成书法。骡子走了,丑陋来了,春秋轮流,世界还漂浮在瘟疫的海洋里。因为有风景这边是独一无二的,也要知道,记录世界罪恶不是文学的使命,文学的使命是描述邪恶的发生,人们表现出良知、良知、大善、大爱;疫情爆发后,我最想做的当然是先治好眼疾,到目前为止,做了两次手术,几十次针灸,服用了200多剂中药,虽然眼科医生说只有20%的概率治愈,他们还是相当乐观的。我不允许自己乐观。是的,我一直在努力做的"青铜三部曲"的第二部分正在等着我写。

战争"瘟疫"是人类的烟花,守卫着城市的井街道和小巷

王学轩:这是通往人类的道路,也是面对自我,这是武汉的经历,这也是个人的记忆,读到《如果来日本很久》,我的心里流淌着这样的思绪,这是一笔特别丰富的文字,以"个人经历"为出发点,文字视角迅速切换,形成多层次的多线索扩展, 走进武汉抗疫生活,书写真实生活经历和历史事件,你用温柔细致的笔触展现武汉抗疫日夜,从真实的个体、真实的细节,展现了武汉抗疫日夜,从城市到重启的艰苦历程勇敢的人们,你以"武汉战争"疫情"的战斗是人类的烟花, 守护城市好街道小巷"动人写作,探索中国文学,讲述抗击疫情的独特方式。

刘:在这篇部长级文章中,虽然我写了几位医学朋友,他们"自我推销"在火线上以谦卑的身份承担起重大责任,但我仍然觉得这只是我们陷入火线,用相对手的文学元素,对未来的文学天才做一些准备。所以,我尽可能完整地写一个人或某事。

一个人只要努力切断疫情,只要一个人保持身体健康安全,就是战争"疫情"的强大战斗力!一千万人都在喊武汉加油,其实就是在自己加油。一千万人爱热干面,其实在自己身上收藏了上千种最爱。一个人的能力是有大小的,我深深地信任这些把每件事都做好的保健朋友和同行,就像伟大的作品从来不会用大话写出来一样。做力所能及的小事,写出能干小人物的天赋,才是走得更远的必由之路。如果你不能总是忘记你在社会中的位置,那么永久冻土上就不会有绿芽,戈壁上的一杯淡水。

王学轩:在经历了国家抗疫的历史进程之后,你觉得作家和作家有什么样的责任?如何理解写作对生活的意义?在这次"个人经历"之后,你对写作的意义有不同的看法吗?

刘:世界和生活,其实一直在变化,但疫情会被这种变化放大,让人们能清楚地看到过去和现在的差异。正如我所说,文学不是直接站在潮头潮上,而是从潮头退到一半的位置,不是用即时报道的新闻,用更重的观察,更系统的经验,来重建这股潮流的艺术形象。有句话说,没有人能熄灭星光。文学做不了长月,也不能做太阳,能做星光遍天也不错。

武汉战争"疫",国家在,政府,人民在,文学也在,文学在自己。在这场疫情之后,世界应该明白,文学不是作为作家创造的,它必须作为一个人重新创造。文学不是作家手中的特殊工具,它必须由人类的灵魂呈现。

王学轩:杨先生把读书比作"去世界上最杰出的人家"。阅读是在潜在的对话中发现和丰富自己的过程。阅读是你生活中的常态,请说出你的阅读之心,如何阅读多收获?如果你只带3本书去荒岛,你的选择是什么?

刘:很巧合的是,六月中旬,我去了南海,前后六七个岛屿,有的岛屿,有的岛屿无人,我们也亲眼目睹了最美的全能岛,只是种了一棵草。在那些岛屿上,天上的爱与恨,我什么都没想,只是没有想过要在这样的岛屿上读三本书。在衣着良好的环境中,阅读是一件常见而神圣的事情。在荒岛上,生存是第一位的。如果有三本书,我希望它们都是用金箔做的,我会是第一本书和上帝交换一瓶淡水,用第二本书与海龙王交换食物,用第三本书和一百仙女换取一片绿叶,在短短一小时内就能把荒岛上空无一人,就可以把皮肤晒出来。如果我能活着离开荒岛,那么我就不会读三本书,而必须写三本书。这次去南海,一是不缺淡水,二是不缺食物,第三,从头到尾都有一艘500吨重的渔船作为保障,所以我不能写三本书,只写了一本上万字的小册子。虽然是一本小册子,但内涵是他过去读过的一百或一千本书的总和。

作者:刘庆龙、王雪璇

编辑:童伟伟