探索中國文學的獨特方式,描述武漢抗疫經曆

——對話 劉慶龍長篇散文《如果即将到來的日本漫長》

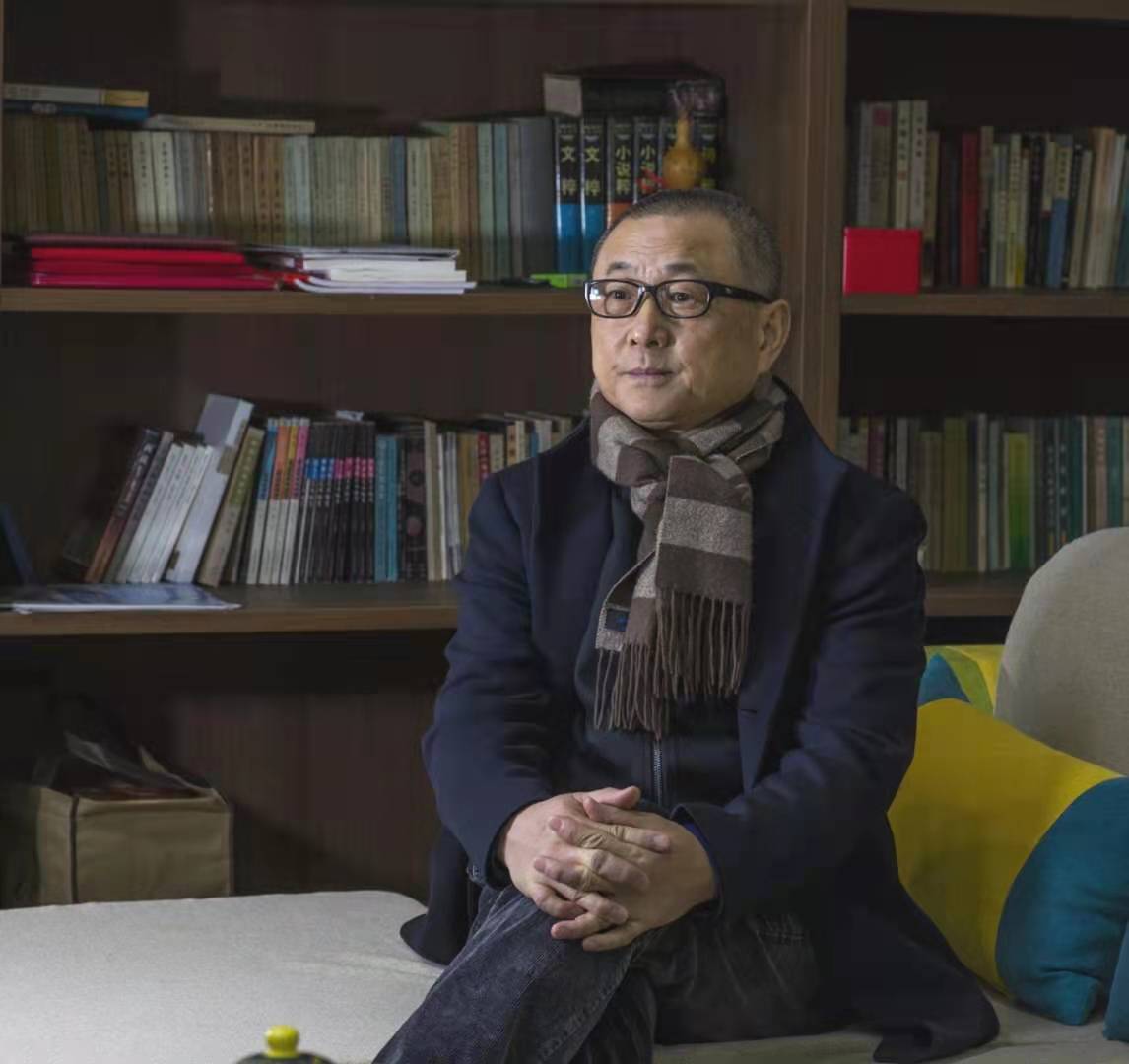

嘉賓談:劉慶龍、王雪軒

在毛盾文學獎獲獎作家劉慶龍創作史上,20萬字長篇紀錄片《如果日本長篇大論》是一篇具有特殊意義的文本。寫作主題和寫作對象都很特别,筆者以"臨在"的方式,從普通武漢人的角度出發,用溫柔而強硬的筆觸,記錄了一家三代六人一家在2020年度過的抗疫日子,描述了親人、鄰居、同僚、朋友、醫生以及疫情爆發的具體細節,然後延伸到武漢人抗擊疫情的"絕望"精神。他的寫作不僅是"個人""存在"的體驗,也是對廣闊的社會生活、抗疫時期武漢生活,他與個人經驗和公共現實的深度、個人的寫作實踐與時代的演變形成真正的對應關系,為當代文學探索了描述武漢抗疫經曆的獨特方式。

通過評論家和作家的對話,回溯作家的創作路徑,讓讀者更近距離地了解武漢人民的抗疫經曆,更真實地了解為什麼武漢是"英雄城市",為什麼武漢人民是"英雄人民"。

疫情是一面非常特殊的鏡子,反映着人類世界

王學軒:"今年的水仙花不開花......媽媽夢的恐慌窗,爸爸的酒隻有半杯。你那麼愛我,我那麼愛你,如果你,如果我來日本,每個人都是奇迹天使飛翔。"打開這篇紀錄片作文,另一方面就是這句"抒情詩",這是一種自我表達,一種親密的談話,也是一種在堅強中靈活的溫暖,一種面對困境後的祝福,這樣的語言和情感成為開書的指南,請說,在什麼情況下, 你為戰争"流行病"歌曲"如果來日本很久"寫歌詞?"并用它作為書名。

劉慶龍:武漢市第14天,一位朋友打電話問"你沒事吧",很快切入了主要問題,說是"為誰"的原班,想推出一首《為誰》作為演繹武漢戰争"疫情"的歌曲,感覺歌詞不是我自己的,他們不敢在電話裡承諾, 放下電話,想想湖北武漢,大家都在拼命地想得到充分的承諾。這16句話,前後20天就要改改,隻要拼命寫兩個字,要麼流淚,要麼哽咽。

2019年,家裡的水仙花開得非常好,花兒既多又調控,還有人們的香氣。2020年同一地在家養水仙花,不僅花沒開,連葉子都不綠。"今年水仙花不開"是我寫在那些艱難日子裡的第一句話,也是讓自己依靠自然能量,為生命而戰。《父親的酒半杯》的歌詞是朋友的體驗。他的女兒是醫生,到前線,他拿了一個酒杯,給女兒堅強的一條線,隻有一杯不能再喝了,回去,流淚,比喝更多的酒。在疫情下,鮮花和精神,更不用說人了。之後,朋友和家人都很好。協和醫院的一名醫生為他的醫療團隊的活動制作了一個簡短的歌曲視訊,其中包含戰争期間拍攝的各種圖像,000張。"我的同僚們認為這是一首很棒的歌,"她在微信上說。

王學軒:你是武漢第一個保衛戰的人,經曆了武漢驚心動魄的抗疫過程,親身經曆了親人、朋友、同僚、鄰居和城裡同胞如何與疫情殊死搏鬥,見證了在現實中産生曆史的過程,見證了人性面臨嚴峻考驗的過程。一位著名曆史學家說:"她把自己的寫作比作:放大地圖的大小,不僅要忠實于'原始地圖',還要在兩者之間做出選擇。為了突出與主題和觀點最相關的最重要的曆史事實......"作為一個經曆過重大疫情的作家,你不需要從浩瀚的研究資料中梳理和挖掘,那麼在紀錄片寫作中需要考慮什麼呢?你如何在所見所聞和實際體驗之間做出選擇?

劉:遵循誠實的原則,我們可以在第一時間了解,可以100%确認,不虛假,不傳播這個詞,是家庭和家庭在門窗内的情況。在這段時間裡,真的沒有"煙海"資訊需要處理。前後七十六天,家庭中發生的一些生活細節與過去完全不同,自然而然地被格外珍惜。通常,我不會注意到九歲的閱讀。封印了城市環境特别安靜的時候,直到學校上網課,聽着孩子們獨自坐在那裡讀書,才發現少年讀書的聲音是那麼動人。不用想,下意識地寫下來了。無論寫什麼樣的文章,我都會堅持說,我甯願不引起别人的注意,不會聽那些自己眼中的大量謠言。

王學軒:你是一個優秀的虛構小說家,這次面對武漢鳳城的重大爆發,面對自己特殊的人生經曆,這部紀錄片的寫作狀态,寫作經曆和你以前的小說創作一定不一樣,從筆下寫作到完成稿件花了多長時間?在這篇文章創作中,你最大的收獲是什麼?

劉慶龍:武漢《封城》,我散布寫了一點文字,有采訪,有散文,而這首歌《如果日本人長》,被創作成一首歌,反響很好。然後,他将一些斷斷續續的文本重新想象成一篇20萬字的文章。從疫情高峰期身患重病的老母親,到二叔因為爆發的次生災害,我盡量從細微差别入手,表現"封城"下武漢一家,男男女女小孩,在力所能及的範圍内,思考生活,以細微流經江海。

疫情是一面很特别的鏡子,人類的狀态,沒有人是那麼特别的。前後近一年,我寫下了這篇《如果去日本還有很長的路要走》,最重要的經曆就是這兩個字:陪伴!科學問題普通人解決不了,經濟問題普通人解決不了,心理和精神上的痛苦,需要永遠是最簡單的方法,才能做到最有效:陪伴!

心靈的記憶承載着武漢的生與死

王雪璇:"一個人有多堅忍,才能讓自己面對玉石燃燒的現實,在身心碎片化中生存下來?""當武漢協和醫院眼科主任譚薇讀到你寫下的句子時,她表達了自己特别的情感。恐懼,已經成為一種生活形式,但恐懼不等于屈服,恐懼不等于投降。"當我讀到這句話,和你們的親戚、同僚、醫生、志願者在抗擊疫情的真實細節中,我有感情,讓人想起曼德拉的名言:勇氣不是沒有恐懼,而是堅持做,克服恐懼......敢于面對現實的真相,面對自己内心的真相,在寫作中顯得尤為重要?

劉:2020年1月中旬,為了治療眼疾,好幾天都沒有戴口罩,在醫院裡泡了一身澡,不知道有多少次用新冠病毒擦肩而過,學過後,從頭到腳直汗。也因為眼疾,城市關閉後,不能去醫院治療,造成了很大的心理壓力。同時暗自慶幸這些年他們做了一些好事,修好了一些功德。尤其是在那些日子的"封印之城"之初,專心緻志地向"封印之城"之外的作家朋友點對點支援幾個白人天使,還要幫助一個互不相識的四口之家走出危險。撥雲看未來,郎朗乾坤有自己的安排,就是所謂的:人都在做,天在看。

在武漢戰争的"疫情"中,人們在日常生活中承受着不同的困難,同時觀看以緩解他們的後顧之憂。1100萬眼淚被散落,它們仍然是眼淚,當你把1100萬眼淚放在一起時,它不僅僅是眼淚。無論你的角色或地點如何,每個人都在與一種你從未見過的病毒作鬥争,一種你以前從未有過的疫情。

從"封城"的那一刻起,全國人民齊心協力,為家人提供支援。春節前夕的那天晚上,我從電視新聞中看到,作為大國重武器"運20",滿載醫護人員和救援物資降落在武漢天河機場,那種震撼不是軍迷難以完全了解的。

王學軒:2020年4月8日0時分,武漢江漢關的鐘聲響起,網絡響徹祖國大江南北,我們終于赢得了武漢防衛戰争的勝利,這一曆史時刻依然留在了中國人的記憶中。你用簡單的墨水記錄了那天晚上的喜悅和興奮,這種回憶承載着你和武漢的生死,這是一個家庭和一個城市,也是成千上萬的家庭和武漢的深情手表。

劉:零對一,一家人張開雙臂緊緊地抱在一起,我們根本沒有睡覺。0點30分左右,去江漢關的想法突然開始出現。當我們到達江漢關時,已經是0:50,河邊的街道上有很多年輕人,天空會一次又一次地跳起來......對我們來說,武漢三鎮在兩江四岸,曾經是生與存,現在是生與死的轉折點。

2020年春天,武漢戰争"疫情",超過1000萬武漢人,留在家中,與生命的每一個細胞一起戰鬥!武漢的美麗,美麗對世界的悲慘壓力在頭上,世界的悲傷堆積在身體上,世界的危險堵在門口,還有一碗熱幹面的追求,城市的強烈宣言。大家還是那麼熱愛生活,善于生活,壓力永遠不會失去對生活快樂的追求和享受。

王學軒:一年多過去了,2021年的全球疫情依然不容樂觀,這些生活中的重大情感情結将影響你未來的創作,你如何評價這篇部長級文章的寫作?這部非虛構作品會成為你未來小說的"前奏"嗎?你目前正準備寫《青銅三部曲II》嗎?

劉:2020年,中國的土地,不與武漢,與湖北,與我們各國和各國人民共享,這從來都不是一件難事!越不尋常的時刻,越不能因為失敗的感覺,無序的肝火,無序的用蠻力,太粗魯是不是文學。前幾天,我也覺得這一年太難了,把一個老故事寫成書法。騾子走了,醜陋來了,春秋輪流,世界還漂浮在瘟疫的海洋裡。因為有風景這邊是獨一無二的,也要知道,記錄世界罪惡不是文學的使命,文學的使命是描述邪惡的發生,人們表現出良知、良知、大善、大愛;疫情爆發後,我最想做的當然是先治好眼疾,到目前為止,做了兩次手術,幾十次針灸,服用了200多劑中藥,雖然眼科醫生說隻有20%的機率治愈,他們還是相當樂觀的。我不允許自己樂觀。是的,我一直在努力做的"青銅三部曲"的第二部分正在等着我寫。

戰争"瘟疫"是人類的煙花,守衛着城市的井街道和小巷

王學軒:這是通往人類的道路,也是面對自我,這是武漢的經曆,這也是個人的記憶,讀到《如果來日本很久》,我的心裡流淌着這樣的思緒,這是一筆特别豐富的文字,以"個人經曆"為出發點,文字視角迅速切換,形成多層次的多線索擴充, 走進武漢抗疫生活,書寫真實生活經曆和曆史事件,你用溫柔細緻的筆觸展現武漢抗疫日夜,從真實的個體、真實的細節,展現了武漢抗疫日夜,從城市到重新開機的艱苦曆程勇敢的人們,你以"武漢戰争"疫情"的戰鬥是人類的煙花, 守護城市好街道小巷"動人寫作,探索中國文學,講述抗擊疫情的獨特方式。

劉:在這篇部長級文章中,雖然我寫了幾位醫學朋友,他們"自我推銷"在火線上以謙卑的身份承擔起重大責任,但我仍然覺得這隻是我們陷入火線,用相對手的文學元素,對未來的文學天才做一些準備。是以,我盡可能完整地寫一個人或某事。

一個人隻要努力切斷疫情,隻要一個人保持身體健康安全,就是戰争"疫情"的強大戰鬥力!一千萬人都在喊武漢加油,其實就是在自己加油。一千萬人愛熱幹面,其實在自己身上收藏了上千種最愛。一個人的能力是有大小的,我深深地信任這些把每件事都做好的保健朋友和同行,就像偉大的作品從來不會用大話寫出來一樣。做力所能及的小事,寫出能幹小人物的天賦,才是走得更遠的必由之路。如果你不能總是忘記你在社會中的位置,那麼永久凍土上就不會有綠芽,戈壁上的一杯淡水。

王學軒:在經曆了國家抗疫的曆史程序之後,你覺得作家和作家有什麼樣的責任?如何了解寫作對生活的意義?在這次"個人經曆"之後,你對寫作的意義有不同的看法嗎?

劉:世界和生活,其實一直在變化,但疫情會被這種變化放大,讓人們能清楚地看到過去和現在的差異。正如我所說,文學不是直接站在潮頭潮上,而是從潮頭退到一半的位置,不是用即時報道的新聞,用更重的觀察,更系統的經驗,來重建這股潮流的藝術形象。有句話說,沒有人能熄滅星光。文學做不了長月,也不能做太陽,能做星光遍天也不錯。

武漢戰争"疫",國家在,政府,人民在,文學也在,文學在自己。在這場疫情之後,世界應該明白,文學不是作為作家創造的,它必須作為一個人重新創造。文學不是作家手中的特殊工具,它必須由人類的靈魂呈現。

王學軒:楊先生把讀書比作"去世界上最傑出的人家"。閱讀是在潛在的對話中發現和豐富自己的過程。閱讀是你生活中的常态,請說出你的閱讀之心,如何閱讀多收獲?如果你隻帶3本書去荒島,你的選擇是什麼?

劉:很巧合的是,六月中旬,我去了南海,前後六七個島嶼,有的島嶼,有的島嶼無人,我們也親眼目睹了最美的全能島,隻是種了一棵草。在那些島嶼上,天上的愛與恨,我什麼都沒想,隻是沒有想過要在這樣的島嶼上讀三本書。在衣着良好的環境中,閱讀是一件常見而神聖的事情。在荒島上,生存是第一位的。如果有三本書,我希望它們都是用金箔做的,我會是第一本書和上帝交換一瓶淡水,用第二本書與海龍王交換食物,用第三本書和一百仙女換取一片綠葉,在短短一小時内就能把荒島上空無一人,就可以把皮膚曬出來。如果我能活着離開荒島,那麼我就不會讀三本書,而必須寫三本書。這次去南海,一是不缺淡水,二是不缺食物,第三,從頭到尾都有一艘500噸重的漁船作為保障,是以我不能寫三本書,隻寫了一本上萬字的小冊子。雖然是一本小冊子,但内涵是他過去讀過的一百或一千本書的總和。

作者:劉慶龍、王雪璇

編輯:童偉偉