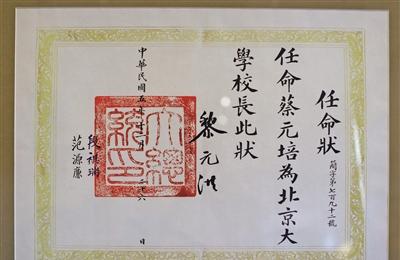

新京报(记者 马伟)带着教育救国的理念,蔡元培从法国回国,在北洋政府的北京大学校长任命书下。老北京大学在"包容"的办学理念下,快速创新,振兴科研学习文化,招收一批肩负文化大革命旗帜的战士,开创了中国现代大学男女同校的先河。

"官僚"开始学习高级学习

"我不会下地狱,谁会下地狱。李元宏一份纸质任命书后,蔡元培成为北京大学校长,但心里并不容易。

蔡元培被任命为北京大学校长。新京报记者 蒲峰

当时,北方大学的流感,大部分学生都是北京官员和外国官员的候选人,只想把文凭混为敲门砖来宣传官员的财富,课外活动大多是吃喝赌等不正当的消遣。要把军阀控制下的老牌门式学校改造成真正意义上的现代大学,并非易事,但校长却成了"高风险职业"。

但蔡元培认为,振兴中国的根本途径在于"新思想,被人民大众化","北京大学尽管臭名昭著,但并没有尽最大努力改进其战略"。"

1917年1月9日,蔡元培在就职演说中谴责了在校园里当官发财的想法,并宣布了他的改革目标:把这个"官僚机构"改造成"科研学习"机构。

从你自己开始。蔡元培一直想把北京大学改造成一个师生、员工平等、团结、友爱、和谐、互助的大家庭。

改变原校长高官作风,师生待遇平等,进出校门脱帽、鞠躬;取消校长"投稿"规则,将学生的建议送交《北京大学学报》,督促工作人员切实可行地予以落实。同时认真的学校纪律,清除很多心不在焉、行为不端的学生。但退却不容忽视,蔡元培多次关于辍学到办公室劝说。最后,这个被认为不守规矩的学生变成了一个寻求进步的年轻人。

其次,更新教职员工,不分年龄、资历、政治地位,展现自己的优势,不受歧视。

在毛泽东三顾的领导下,"青年导师"陈独秀带着《新青年》杂志来到北京,成为北京大学的科学总监。当年,蔡元培还任命胡石、刘塞明农、周祖仁为教授,与原北京大学钱玄通、沈雨墨等人共同致力于文科改革。他们绝大多数都是30多岁,其中胡石和刘半农只有26岁。

1917年2月,陈独秀出任北京大学文理部主任,《新青年》自第3卷第1期起在北京任书。新京报记者 蒲峰

此外,古鸿明虽然留着长长的辫子,忠于清房,但精通英语、法语、德语和希腊语,并不断扩大聘用,教授英语诗歌,他被聘为教授《中国中古文学史》;24岁的梁淑峽只高中毕业,但他的自学哲学著作《穷人的确定论》被认为是一个家庭陈述,即在北京大学聘请讲师。

随后是学校制度的改革。调整学科:"拓展"艺术与科学、"截止"工程、"独立"法律、"合并"业务。实行教授管理学校,由教授决定教学方法、教材选型、科目浪费、书籍设备等选购。

此后,我国最早成立的高校科研院所,同阶段提出废除等级制,采用选拔制。

在短短的两三年时间里,北京大学下进行了一系列改革,师傅们聚集起来,各种新学说、新思想喷得稀薄,争执不已。不仅书籍,而不是迷信的权威,敢于质疑批评;可以说,在精神上和思想上对五四运动的起源做了充分的准备。

新旧文化之间将出现一场战争

此时,北京大学最根本的矛盾,就是老派与新学派的矛盾。

老派像古红明、刘石培、黄伟等坚持中国传统文化地位的人,而新派则主要是指陈独秀、胡石等为中心留学背景,倡导建立新学派。

借用北京大学的宝藏,陈独秀和胡世之也因为蔡元培一纸化预约书迅速结合,新文化运动的"三驾马车"终于形成:陈独秀、蔡元培、胡世志,留欧,在中国文化核心领域掀起了轰动一时的"启蒙运动"。

语言是核心问题。胡朔的《文改》将矛盾推向极端,要求用白话彻底替代白话,以文学为主载体和白话领域,"从思想内容和艺术形式上彻底取代旧文学,创造新的中国乡土文学,即发动旧文学的彻底革命"。1917年1月,当《新青年》上映时,这位26岁的年轻人突然声名鹊起。随后,陈独秀的《文学革命论》在空中飘扬遁扈,认为只有通过文学革命的方式,才能实现文学形式的根本性变革。

"文艺革命"一直被年轻学生观看,但仍处在"没有明确表示不同意,也没有人反对"的尴尬境地。

更激进的钱玄通,被老式文人称为"选校的罪恶,城市的谬论",却无人注意。于是钱玄通和刘半农谈了一句"双簧信"。随着泰斗的翻译,陆城派粉丝林书为目标,在《王景轩》一书和刘塞娘的答卷中,很大一部分译成林书,算作公开挑衅。林书的坚强性格不能被这样公开嘲笑和讽刺,所以回击,从京生的《梦》到《到蔡鹤清泰史书》,只让"新旧辩论"不是左右对谈,而是真正形成并吸引了公众的目光。

林书强烈反对北京大学改革,反对新文化运动,公开出版《致蔡鹤清泰史书》,指责北京大学"遮盖孔蒙,铲平平",蔡元培"凭借权力和奇特的教育"。

蔡元培看到,当天立即写信。把事实讲道理,有理由一一反驳,郑重宣告:为了学说,模仿世界大学的一般规则,遵循思想自由的原则,采取包容主义......无论什么学校,以充分的理由,有充分的理由,还没有达到自然消灭的命运的人,虽然彼此对立,但听其自由发展。面对蔡元培的郑重回,六天后林书《重述蔡鹤清书》说,要求尊重孔子,不违背往常,不放弃古籍等要求都得到了满意的回答,"愿望,言论自由"。"

蔡元培的《兼容与包装》手稿。新京报记者 蒲峰

第一个女性禁令在北京大学红楼开张

虽然是民国,男人尊重女人的低俗仍然根深蒂固,"没有天赋的女人就是美德"是黄金法则。已经开办的女子学校的教学水平不是很高,与现代大学的教育模式相去甚远,现代大学的教育模式在国立大学或各种肤色的男学生世界中提供好的课程。

1920年2月,在北京大学红楼实施了前所未有的改革措施,禁止女性进入。今天,你也可以看到北京大学招收的前三名女生王澜、魏、查晓元。

蔡元培在北京市贫贫教育关系北京市青年协会的一次演讲中,主张以欧美男女同校为榜样:"外国小学和大学不是男女同校,美国中学也是男女同校的。我们现在在国立小学之外,没有这样的组织...我们还能坚持过去男人和女人的界限,逆世界潮流而动吗?"

1920年2月,北京大学开办了第一所女校校,招收了王兰、俞和车晓源三人入读,开办了男女同校的公立大学校。新京报记者 蒲峰

在演讲内容的鼓舞下,社会各界的年轻知识分子女性纷纷写信要求北京大学开放对女性的禁令。蔡元培完全同意在北京大学引入男女同校,但仍有来自社会和政府的压力。

1920年毕业于北京大学的著名近代中国史学家顾伟刚回忆说,有女生要求进入北京大学,这让学校职员很难同意?蔡先生说,宪法没有说只有男孩不接受女孩,我们把他们放进去就是。

1920年2月,当弟弟王昆仑在北京大学读书时,王澜首先通过哥哥申请入校。蔡元培问王昆仑:"她敢来吗?"她敢。""你可以让她试试。就这样,王澜成为北京大学首位女生,开启了男女同校的新模式。但入学时间过后,王澜先在一年级就听了。随后,邵和车晓院的两名女生进入北京大学就读,到3月中旬,又增加了六名女生。在秋季入学考试中,蔡元培决定正式招收女生,以上9名女生被录取。

随后,上海、南京、广州、天津等地纷纷效仿,女生也有机会在全国各地的大学学习。

新京报记者 马伟摄影记者 蒲峰

编辑:陈东张磊《贾宁校对》