新京報(記者 馬偉)帶着教育救國的理念,蔡元培從法國回國,在北洋政府的北京大學校長任命書下。老北京大學在"包容"的辦學理念下,快速創新,振興科研學習文化,招收一批肩負文化大革命旗幟的戰士,開創了中國現代大學男女同校的先河。

"官僚"開始學習進階學習

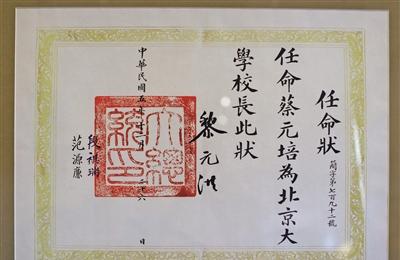

"我不會下地獄,誰會下地獄。李元宏一份紙質任命書後,蔡元培成為北京大學校長,但心裡并不容易。

蔡元培被任命為北京大學校長。新京報記者 蒲峰

當時,北方大學的流感,大部分學生都是北京官員和外國官員的候選人,隻想把文憑混為敲門磚來宣傳官員的财富,課外活動大多是吃喝賭等不正當的消遣。要把軍閥控制下的老牌門式學校改造成真正意義上的現代大學,并非易事,但校長卻成了"高風險職業"。

但蔡元培認為,振興中國的根本途徑在于"新思想,被人民大衆化","北京大學盡管臭名昭著,但并沒有盡最大努力改進其戰略"。"

1917年1月9日,蔡元培在就職演說中譴責了在校園裡當官發财的想法,并宣布了他的改革目标:把這個"官僚機構"改造成"科研學習"機構。

從你自己開始。蔡元培一直想把北京大學改造成一個師生、員工平等、團結、友愛、和諧、互助的大家庭。

改變原校長高官作風,師生待遇平等,進出校門脫帽、鞠躬;取消校長"投稿"規則,将學生的建議送交《北京大學學報》,督促從業人員切實可行地予以落實。同時認真的學校紀律,清除很多心不在焉、行為不端的學生。但退卻不容忽視,蔡元培多次關于辍學到辦公室勸說。最後,這個被認為不守規矩的學生變成了一個尋求進步的年輕人。

其次,更新教職員工,不分年齡、資曆、政治地位,展現自己的優勢,不受歧視。

在毛澤東三顧的上司下,"青年導師"陳獨秀帶着《新青年》雜志來到北京,成為北京大學的科學總監。當年,蔡元培還任命胡石、劉塞明農、周祖仁為教授,與原北京大學錢玄通、沈雨墨等人共同緻力于文科改革。他們絕大多數都是30多歲,其中胡石和劉半農隻有26歲。

1917年2月,陳獨秀出任北京大學文理部主任,《新青年》自第3卷第1期起在北京任書。新京報記者 蒲峰

此外,古鴻明雖然留着長長的辮子,忠于清房,但精通英語、法語、德語和希臘語,并不斷擴大聘用,教授英語詩歌,他被聘為教授《中國中古文學史》;24歲的梁淑峽隻高中畢業,但他的自學哲學著作《窮人的确定論》被認為是一個家庭陳述,即在北京大學聘請講師。

随後是學校制度的改革。調整學科:"拓展"藝術與科學、"截止"工程、"獨立"法律、"合并"業務。實行教授管理學校,由教授決定教學方法、教材選型、科目浪費、書籍裝置等選購。

此後,我國最早成立的高校科研院所,同階段提出廢除等級制,采用選拔制。

在短短的兩三年時間裡,北京大學下進行了一系列改革,師傅們聚集起來,各種新學說、新思想噴得稀薄,争執不已。不僅書籍,而不是迷信的權威,敢于質疑批評;可以說,在精神上和思想上對五四運動的起源做了充分的準備。

新舊文化之間将出現一場戰争

此時,北京大學最根本的沖突,就是老派與新學派的沖突。

老派像古紅明、劉石培、黃偉等堅持中國傳統文化地位的人,而新派則主要是指陳獨秀、胡石等為中心留學背景,倡導建立新學派。

借用北京大學的寶藏,陳獨秀和胡世之也因為蔡元培一紙化預約書迅速結合,新文化運動的"三駕馬車"終于形成:陳獨秀、蔡元培、胡世志,留歐,在中國文化核心領域掀起了轟動一時的"啟蒙運動"。

語言是核心問題。胡朔的《文改》将沖突推向極端,要求用白話徹底替代白話,以文學為主載體和白話領域,"從思想内容和藝術形式上徹底取代舊文學,創造新的中國鄉土文學,即發動舊文學的徹底革命"。1917年1月,當《新青年》上映時,這位26歲的年輕人突然聲名鵲起。随後,陳獨秀的《文學革命論》在空中飄揚遁扈,認為隻有通過文學革命的方式,才能實作文學形式的根本性變革。

"文藝革命"一直被年輕學生觀看,但仍處在"沒有明确表示不同意,也沒有人反對"的尴尬境地。

更激進的錢玄通,被老式文人稱為"選校的罪惡,城市的謬論",卻無人注意。于是錢玄通和劉半農談了一句"雙簧信"。随着泰鬥的翻譯,陸城派粉絲林書為目标,在《王景軒》一書和劉塞娘的答卷中,很大一部分譯成林書,算作公開挑釁。林書的堅強性格不能被這樣公開嘲笑和諷刺,是以回擊,從京生的《夢》到《到蔡鶴清泰史書》,隻讓"新舊辯論"不是左右對談,而是真正形成并吸引了公衆的目光。

林書強烈反對北京大學改革,反對新文化運動,公開出版《緻蔡鶴清泰史書》,指責北京大學"遮蓋孔蒙,鏟平平",蔡元培"憑借權力和奇特的教育"。

蔡元培看到,當天立即寫信。把事實講道理,有理由一一反駁,鄭重宣告:為了學說,模仿世界大學的一般規則,遵循思想自由的原則,采取包容主義......無論什麼學校,以充分的理由,有充分的理由,還沒有達到自然消滅的命運的人,雖然彼此對立,但聽其自由發展。面對蔡元培的鄭重回,六天後林書《重述蔡鶴清書》說,要求尊重孔子,不違背往常,不放棄古籍等要求都得到了滿意的回答,"願望,言論自由"。"

蔡元培的《相容與包裝》手稿。新京報記者 蒲峰

第一個女性禁令在北京大學紅樓開張

雖然是民國,男人尊重女人的低俗仍然根深蒂固,"沒有天賦的女人就是美德"是黃金法則。已經開辦的女子學校的教學水準不是很高,與現代大學的教育模式相去甚遠,現代大學的教育模式在國立大學或各種膚色的男學生世界中提供好的課程。

1920年2月,在北京大學紅樓實施了前所未有的改革措施,禁止女性進入。今天,你也可以看到北京大學招收的前三名女生王瀾、魏、查曉元。

蔡元培在北京市貧貧教育關系北京市青年協會的一次演講中,主張以歐美男女同校為榜樣:"外國國小和大學不是男女同校,美國中學也是男女同校的。我們現在在國立國小之外,沒有這樣的組織...我們還能堅持過去男人和女人的界限,逆世界潮流而動嗎?"

1920年2月,北京大學開辦了第一所女校校,招收了王蘭、俞和車曉源三人入讀,開辦了男女同校的公立大學校。新京報記者 蒲峰

在演講内容的鼓舞下,社會各界的年輕知識分子女性紛紛寫信要求北京大學開放對女性的禁令。蔡元培完全同意在北京大學引入男女同校,但仍有來自社會和政府的壓力。

1920年畢業于北京大學的著名近代中國史學家顧偉剛回憶說,有女生要求進入北京大學,這讓學校職員很難同意?蔡先生說,憲法沒有說隻有男孩不接受女孩,我們把他們放進去就是。

1920年2月,當弟弟王昆侖在北京大學讀書時,王瀾首先通過哥哥申請入校。蔡元培問王昆侖:"她敢來嗎?"她敢。""你可以讓她試試。就這樣,王瀾成為北京大學首位女生,開啟了男女同校的新模式。但入學時間過後,王瀾先在一年級就聽了。随後,邵和車曉院的兩名女生進入北京大學就讀,到3月中旬,又增加了六名女生。在秋季入學考試中,蔡元培決定正式招收女生,以上9名女生被錄取。

随後,上海、南京、廣州、天津等地紛紛效仿,女生也有機會在全國各地的大學學習。

新京報記者 馬偉攝影記者 蒲峰

編輯:陳東張磊《賈甯校對》