杨薇晚年的"人气",应该让她大吃一惊。她对名声和兴趣的态度是众所周知的,可以说是害怕被回避;"人气"之后,杨伟很少露面,面试极为谨慎,高昂的稿费也捐了出来,设立了扶贫奖学金。这是她人生智慧的体现,而她的生活智慧和对世界的态度,让它的影响超越了文学的范围,成为一种文化现象。

在杨伟文学创作专著《快乐的智慧与悲伤的智慧:杨的文学世界》中,作者路洋用《快乐的智慧》和《悲伤的智慧》概括了杨的文学创作风格,这也与杨伟的人生智慧和历史智慧相对应。"快乐的智慧"是"喜剧意识的智慧","悲伤的智慧"是悲剧意识的表达。20世纪40年代,上海正处于"衰落期",杨伟凭借喜剧在文坛首次亮相。她在剧中展现的喜剧精神,与外界环境的严酷和她个人生活的艰辛形成了鲜明的对比,她在黑暗中大笑的能力,清晰地反映了杨洁篪积极乐观的精神性格。即使在《文化大革命不合时宜的编年史》中,杨也关注那些帮助过她的人的温暖人性。

当然,杨宇深刻理解"人生真是苦涩"的道理。人生是一辈子,难以完成,人性是自然的局限,忍不住要检验。在她对生命痛苦的深刻认识中,她表现出了悲惨的智慧。"悲伤"与"幸福"在杨伟的作品中与人生观交织在一起,辩证统一,成为两面之一。它是在悲伤中看到喜悦的能力,在喜悦中不要忘记悲伤,她的一生做了优雅的平静,无可争议,为人类保留尊严。

杨薇的智慧并不难理解,用她自嘲的话来说,是"家的真理",也因为它"家",反而更加亲切珍贵。至于生命,几千年的文明积累了无数的智慧,但关键在于,真正理解这些智慧的,也是对智慧的需要。杨琦有这样的智慧。我们钦佩她的原因之一可能就在这里。

本文摘自10月23日《新京报书评周刊》B01-B03《快乐与悲伤的智慧:杨伟的文学与精神世界》。

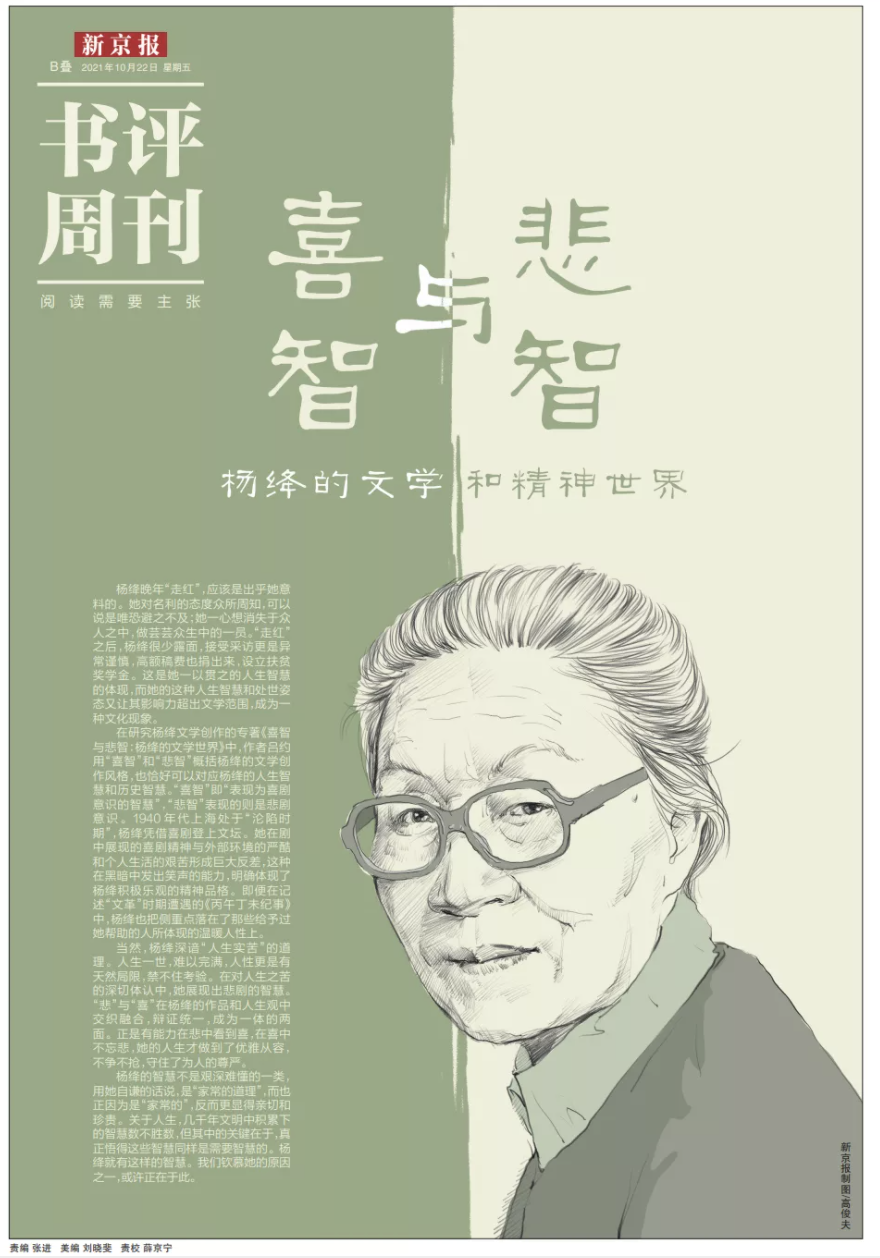

"主题"B01:杨琦的文学与精神世界

"主题" B02-B03 |杨伟:克制的话语背后隐藏着历史和人性的反思

《主题》B04《快乐与悲知》杨伟的智力写作,以及情感辩证法

"文学" B05 |"被鄙视" 关于婚姻的另一个真相:爱情是无能的,没有说出来的

"历史"B06-B07 A.D.1000,人类经历的"全球化"

"经济型" B08 |《大转移》从偶然性和必然性中理解了现代世界的形成

美学与历史:

杨伟文学创作的价值

新京报:杨伟晚年因散文成名,成为当代非常重要的作家。作为研究对象,杨伟吸引你的主要地方在哪里?

Luyo:选择科目有两种方式,一种是选择自己喜欢的东西,这样研究动机就会很强,另一种是无论你喜欢与否都可以进行客观的研究。我的选择是第一个,所以比较愉快,而且在研究过程中可以回答20世纪以来"新文学"的审美期望的问题,所以我的选择标准首先是审美价值。

杨伟的创作,是众所周知的从20世纪80年代到《干学派六个故事》为代表的作品。她用独特的风格来表达个人的人生经历,也表达了我们的集体经验、历史经验、个性和共性结合得非常好,所以她能达到一种文学表达的理想状态:既有高度的文学性,又总是向普通人敞开大门,达到读者接受的优雅和共同欣赏的效果。

《旱校六书》,杨伟著,版:生活,阅读,新知三联书店,2012年10月

从总体上看,5月4日以来的"新文学"以批判和怀疑的态度面对历史和现实世界,批判和质疑传统的一些价值观,包括传统的文化价值观和传统表达方式。在这方面,"新文学"取得了巨大的成就,但也付出了"破"的代价。一方面,它收获颇丰,建立了全新的文学,可以用现代汉语来表达现代汉语,特别是普通人的生活经历和思想感受,具有新的审美价值和人文价值;"(人格理想)和"修辞学"(审美理想)统一,古称"修辞要真诚"。杨伟对文学、语言、生活和历史的态度并不矛盾和分裂,但在修辞和健美的追求上已经统一起来,即既是现代文学精神,又可以继承古典文学的优良传统,从而拉开了现代生活、现代语言与"中国审美情绪"之间的鸿沟,这可能是20世纪当代文学没有得到足够的重视。

我选择杨伟作为研究对象的第二个原因是她的历史价值。杨伟是1911年革命的同代人,于2016年去世,经历了20世纪中国社会历史和文化的各种变化。

新京报:杨伟先生晚年为何保持如此强的写作能力?

卢约:这反映了她文学生涯的坚韧和持久。坚韧的背后是什么样的东西?文学生活的中断不仅发生在她一个人身上,杨伟也不同,因为在特殊的历史岁月里,她一直躲在那里,从事西方文学的翻译和研究,为后来的创作做准备。我想,这与作者背后是否有统一的价值追求有关。这种统一而持久的价值追求,不仅包括中国知识分子的传统人格理想,也包括五四以来的现代启蒙精神和价值理性。杨伟对自己与世界关系的处理,对社会历史的处理,对语言的处理,背后都有一个统一的信念支撑着。这也反映了儒家所说的"没有不断的生产,没有毅力,只有能有的"。无论外界如何变化,自身情况如何,杨伟一直对文化本身的价值充满信心,这是杨伟、钱琪这一代作家给我们的灵感。

隐身和分离:

杨伟的个性和风格

新京报:关于杨伟先生的人,还有一些比较流行的名言,比如"最贤妻,最有才华的女人","生活平静,我的心是优雅的"等等。你对杨伟琪的整体理解是什么?

卢约:前一句话出自钱书,后一句话不知道从何而来。网上经常看到鸡汤杨伟的语录,需要辨认。关于杨琦琪,我认为首先是她独立姿态和当代文学中的"隐士"姿态。晚年,杨伟的影响力越来越大,《我们》成为文学畅销书,再加上媒体的宣传,使她成为炙手可热的文化人物,甚至是文化偶像。这里有一个巨大的对比。媒体中杨伟的形象和大众的想象是与真实的杨伟的形象统一起来的,还是存在错位?热点中是否有盲点?

《我们》,作者:杨伟,版:生活,阅读,新智三联书店,2003年7月

至于她的身份,杨从未说过自己是专业作家,在作品集的序言中她说,"我只是一个业余作家。她一直与主流时代或所谓主流潮流保持着一定的距离,但这并不意味着她不注重现实,她对中国的历史和现实非常敏感,比如《我们》,描写了一个知识分子家庭在历史时代悲伤而幸福的分离, 关于大量的社会和历史内容和最终价值问题。但杨伟一直保持着与时代主流,甚至文学界主流的一定观察差距,穿着"隐身衣服",这样的文化姿态与她的性格心理息息相关。在陈晓明的一句话中,"她既有中国古代的隐居,又有现代中国的启蒙意识",准确地捕捉到了她的性格特征。

她是中国知识分子从传统向现代过渡的代表之一,在古今时期,她有着崇高的文化理想和广阔的文化视野。她的文学作品对人性有深刻的批判、文化批判和历史批判,但她的风格不是金刚式的,也不是狂热的夸张,而是始终遵循审美逻辑,历史和人性反思隐藏在精致克制的文本背后,需要仔细阅读,才能得到其真正的品味。

杨对自己与外界的关系有着深刻的体会和思考。例如,面对集体运动,个人如何选择自己的位置?让我们以巴斯为例,当外界强烈想要改变你的时候,你是顺其自然,还是清理自己?清洁和自清洁的代价是什么?在这个价值选择中,你想坚持什么,意义是什么?这些都是她作品中的重要主题。我对她的诠释中的关键词之一是"隐藏与分离:隐藏的Fi虚构的精神风格"。隐身的目的是什么?穿隐身衣服可以把自己隐身放在世界上,别人看不到你,你可以看到别人,一方面隐藏自己,另一方面,可以自由地观察世界,获得一种观察和乐趣的自由。

《洗澡》,杨伟著,版本:人民文学出版社2019年10月

一方面,中国文化中有英雄,他们应该主动改变社会,实现"正向自由"。另一个是智者,类似于庄子所说的"真人"。智者拥有超越世界的智慧和历史的智慧,与社会现实保持一定的距离,但这并不意味着消极的无所作为,而是通过隐藏的方式捍卫自我的真实和人格理想。当世界上没有办法的时候,我们可以通过"隐身"的方式保护自己,不仅是为了保护自己的身体,也是为了保护自己的精神生活和精神自由。

杨伟在《隐身衣服》中提到"要保持自己的纯真,融入自己的本性,始终如一地完成自己的工作",最集中地表达了她隐藏的目的:保持自我的本性,不受外界的污染和改变,不扭曲自己的人格随波逐流,在维护真理的过程中完成自己能做的事情。没有不切实际的幻想,我想成为一个改变世界的英雄或救世主。作为知识分子,她的使命是文化责任,她是一个用低调的态度实现精神自由的人。这也是非常中国式的文化智慧。

新京报:"隐身服装"可以看作是杨伟先生的一种人生观,除了书中还提到了相关词汇,那就是"分离"。您如何理解"隐身"和"分离"之间的关系?

Luyo:"分离"是"隐身服装"对应的关键词。隐身不是无所作为,什么都不做恰恰是为了做某事,所以需要"分离",从改变中解脱出来,打破"一"的限制。

比如在《中华志》中,她写道,她成了舞台上的牛鬼蛇神,被红卫兵殴打,剃光了阴阳头,戴着一顶贴纸的高帽子。在這種情況下,一般人會感到痛苦和羞辱,有些人會選擇自殺。杨说,这时她那像孙悟空一样的元神跳了出来,在半空中看到了自己丑陋的样子。通过灵魂和身体的瞬间分离,她在黑暗中反抗自己,在黑暗中大笑,这是她在非凡时刻的喜剧智慧的体现。这种方式就是分离,它不仅是一种自我保护的紧急心理机制,更是一种超越现实局限的理性智慧。

嗨,聪明和悲伤:

情感与艺术的辩证法

新京报:下面输入杨先生的具体文字。早年,杨伟以戏剧为主,秋秋在上海有三部戏,还有一部悲剧作品。在这种特殊的历史背景下,杨伟为什么选择喜剧创作作为主题?

卢约:杨伟在文学界真正产生了影响,这是基于1940年代上海"沦陷时期"的喜剧创作。她选择喜剧是因为外部和内部原因的结合。"沦陷时期"的殖民统治需要政治和思想文化的把控,政治倾向的戏剧无法上演。但更重要的是内在的原因,这也显示了杨伟自己的性格特征。她回忆说,在上海沦陷期间,就像一个漫长的夜晚,喜剧在黑暗世界中是几声笑,这也代表了殖民统治下的人民完全丧失了信心。

杨安泽经常引用英国作家沃波尔的话:"世界懂得理性,就是喜剧,用情感去理解悲剧",反映了她对喜剧的理解和悲喜剧精神。喜剧是建立在理性精神之上的,因为人具有比现实更高的理想和理性能力,所以能够识别出这个世界的丑陋、缺陷、滑稽,笑声本身也是一种讽刺和批判。用情感去理解它是一种悲剧,因为世界、生活和人性都不是完美的,悲伤的。这本书也用智慧和悲伤来总结杨伟的创作,我觉得杨伟把喜剧精神和悲剧精神结合得非常好,喜剧和悲剧意识辩证统一,通过她所有的创作,不仅是情感辩证法,更是艺术辩证法。比如《我们》,就是写人生普遍的悲伤,爱情分离,我们在阅读时能感受到深深的悲伤,而你又不沉溺于这种悲伤,变得多愁善感,因为她写的悲伤,用充满生机和生动的画面来展现,比如当亲人聚在一起时,就是写悲伤。

新京报:《喜与悲》这本书也探讨了杨伟先生在喜剧中的悲剧倾向,她最后一部戏是《风》的悲剧。《风》中对英雄的幻想有明显的批判。这种批评的意义何在?

Luyo:《风》通过女性视角展现了"英雄幻想"与现实生活中的冲突,回应了"五四"启蒙文学的重要命题之一:英雄主题。鲁迅这一代人面临着外国文明的挑战和中国传统文化的衰落,他的《摩洛十里》其实是对文化英雄的呼唤,但鲁迅比一般的英雄主题作家深深地在于,一方面,他渴望英雄的出现,却始终在英雄的内涵上, 命运和社会历史影响保持着深刻的怀疑。

杨伟的《风》一方面回应了五四启蒙文学的"英雄"主题,同时完成了一种重写。故事的主人公方景山一心想成为救世主和英雄,但他的想象自我与真实的自我有着巨大的对比。这反映了杨伟对英雄与凡人观念的反思,展现了英雄的理想与本质,以及英雄幻想与牺牲的冲突。这种思考是基于她对人性局限性的深刻洞察。在鲁迅的笔迹中,英雄和受害者往往是一体的。在杨伟的笔下,这个"英雄"就是在要求别人牺牲,他认为既然我是英雄,你为我的理想而牺牲是很自然的,所以他的妻子醒来后就对他尖锐的讽刺批评。这样,英雄和受害者就成了一对矛盾,英雄不再是受害者,而是英雄创造了受害者。

杨伟一直把他与盲目的英雄主义,特别是知识分子的英雄幻想拉开距离。她强调,她只是众多人中的一员,甚至不想说自己是知识分子,因为她明白这种英雄主义的危险,这种英雄主义经常造成无数的社会和历史灾难。

新京报:你书的关键词是《快乐的智慧和悲伤的智慧》,用来总结杨伟的创作,刚才也说了一些。具体来说,您如何理解这两个关键词?

吕阳:杨伟不仅是作家、知识分子,也是中国文化中的智者,人生智慧和历史智慧十分深厚。

"慈悲"源于佛教的概念,指的是慈悲和智慧。面对人性的缺陷,面对生活中的各种缺点,如生活、老、病、死、爱与离等佛说八难关,杨伟是极大的悲哀。她有勇气和艺术天赋来表达这种巨大的悲伤。我所理解的文学中的"悲哀智慧",就是一个作家的悲剧智慧。"快乐智慧"的概念是我自己发明的,从"悲伤的智慧"延伸而来,因为有悲伤和智慧。生活中的喜怒离合,原来的两面,是相反的。喜剧智慧和悲剧智慧也应该在一个好的作家身上相辅相成,这样他才能在观察和表达生活与世界时拥有完整的力量,而不是片面的、支离破碎的。我用"快乐和悲伤的智慧"来命名杨伟文学创作的特征,也是她智慧的特征。它还激励我们在面对复杂的世界时追求更高层次的智慧统一。

"历史"和"诗歌":

现实与理想的冲突

新京报:杨伟先生的小说是根据长篇《洗澡》改编的。你认为杨琦如何"以'诗'的精神来对抗'历史'的逻辑"?

鲁约:从《洗澡》到最后一部《走到人生的边缘》,杨伟提出了一个重要的问题,那就是人有双重的本性,一方面是灵魂,另一方面是身体,人们经历的这些艰辛都是通过身体的考验来考验灵魂的考验,身体的考验可能已经通过, 那么灵魂在这个考验过程中能否得到真正的自我觉知、净化和完美,那就是"锻炼灵魂"?杨说,"洗澡"可能只有一两个人,努力把自己拉出来,提高自己。

《走向生命边缘》(更新),杨伟著,版本:财经新闻图书馆,2016年5月

"诗歌"与"历史"的冲突,意味着"诗歌"是个人隐藏的情感和理想,具有内在的统一性,用黑格尔的话说,它被称为"心灵的诗歌",它是统一和完整的,在一个具有价值统一的人身上。外部的社会和历史运动(尤其是剧变)经常迫使你分崩离析,挑战你的"心灵诗意"。这构成了小说叙事的张力。

梦想与现实:

杨伟散文的叙事艺术

新京报:以下是关于杨先生散文的一次关键对话,这也是她写作成就中最重要的部分。从美学价值和历史意义这两个层面来看,杨伟的散文具有哪些特点和重要性?

吕瑶:杨伟的作品中很少有纯粹的抒情散文,她对中国现代散文的重要贡献之一就是叙事散文的创新和拓展。

以"六所干学校"为例。她用散文来承载历史叙事的功能,即为历史提供"诗意的见证"。《旱校六书》是一部沉重的历史,对个人来说是一段创伤性的记忆。比如在这本书中,她写道,走在旷野里,看到一个新的坟墓,解释有自杀,还有农民的饥饿、农村的贫困、人类的压抑,这些都是痛苦的回忆,蕴含着她对社会历史痛苦的悲哀。但杨伟的表达方式并不是直接的抒情,而是用一种克制的语言,一种内隐的笔,表面上就是写自己的经历,这涉及到非常广泛的社会和历史内容,情感也非常深刻。

通过叙事来表达情感的艺术性,是杨伟散文的主要特点之一。比如《六干学校》中离别的悲伤,不是通过直接的抒情来表达的,而是通过行动来表达的。钱毅书到河南干学校,需要把家里的床搬过去,杨伟写道,她只有一天的时间把自己的木床拿下来,然后重新装上,运到钱毅书上。她写下了所有的动作,如何用两只手系绳子,绳子很难绑,她用牙齿用手系起来,为了避免找不到,到处都写着"钱书"的名字,都是具体的动作。从表面上看,她写了一系列解开和安装床的动作,塑造了她对亲人的爱和感情,所有这些都隐藏在行动的背后。我认为这是一种"冰山风格"。中国古典文学和绘画都有"白时黑法则",空白处往往隐藏着深不可测的信息,杨伟也善于用白来传达难以言说的内容,需要读者去品味。

比如在《干学六个故事》的"历险记"部分,我们可以看到她的辩证思维和艺术技巧。这一篇写的是她找钱书的风险,一路走到各种险种,有时差点掉进河里或者淹死在深坑里。这也是我所说的喜悦和悲伤的辩证法,通过"记住运气"来写生命的"风险"。《冒险》的经历现在看来荒谬可笑,老年夫妇被迫分离出一面,就像《诗经》中的年轻夫妇一样,像涉水寻找,表明这是一个冰冷荒诞的人性世界。她没有直接写到亲人的思绪,而是用一系列冒险涉水行动来呈现,文字有她深厚的感情,也有对社会历史的深刻讽刺。

杨伟.文件照片/IC照片

《我们》其实是《旱校六书》的延续,写的是亲人的生与死。面对这样的孤独和悲伤,如何表达呢?杨伟的独创性是打破"梦想"和"真实"的界限,将现实的生活和梦想一起写,我觉得这部作品的结构是"梦想结构"。杨伟的散文特别注重艺术的结构,善于以艺术的方式呈现难以言状的经验内容。

新京报:"走到生命的边缘——自问自若"是对杨伟先生面对死亡、思考生命价值和意义的积极探索。它显示了什么样的生死观和价值观?

路洋:死亡是杨伟后期作品的核心主题,对死亡和问题最集中、最系统的思考和问题的最终价值是"走向生命的一边",她在90多岁时经历了死亡威胁,从医院写完。探索生死的问题,就是探索身体与灵魂的关系。杨宇相信灵魂是永恒的,灵魂是不朽的。她认为,一个人活着的时候进行体育锻炼的意义就是锻炼灵魂,所以她做了一个比喻,灵魂就像一种香料,你砸得越多,它的香味就越强。

健美和修辞:

人格理想与审美理念的统一

新京报:在讨论杨先生的风格时,书中还使用了"修辞"和"健美"两个重要词语,发现了两者之间的内在联系。这也使得修辞(写作)本身与自我锻炼、自我完善融为一体。刚才提到了这一点。在杨琦身上,修辞和健美如何合二为一?

Luyo:健美和修辞不仅是作者的写作伦理和创作态度,更是普通人对待自己和语言的方式,只要我们用言语表达自己,就必须正视修辞与身体的关系。

"健美"是中国儒家人格的理想,健美与修辞的统一理想是追求中国古代知识分子人格理想和审美理念的统一。古话有"修辞诚意",这句话很能代表杨伟对语言和生活的态度。修辞的前提和最终目标是"诚实",即"真理",相对于"伪"和"歪曲"。

儒家的真诚、正直、健体、家庭、统治世界,是从个体心灵和灵魂净化和提升的开始,到身体,是追求自我完善,再扩大到启佳统治世界。杨琦赞成儒家的这种道德理想,包括晚年她也非常赞同孔子"中性"这种人格理想。修辞是选择正确的语言来表达他们的感受。如果思想和感受是真誠的,反映在你的修辞中,那應該是你真誠真實的表達,你對自我的理解,你對生活的印象,你的思想和感受。健美和修辞应该是一体的,而不是反过来,这是好的文学,否则就会出现修辞夸张和虚伪,或者反智、反现实的现象。我们经常在日常使用语言中出现这种现象,你的语言和你的思想和情感能否和谐统一而不是分离?

语言是表达思想和情感的工具,但它不仅仅是一种工具,在文学中,语言也是一种需要塑造的艺术形象。杨伟的语言自觉性很高,她拒绝那种夸张、无情的语言,她的语言非常真诚、透明、精致,尽可能用最少的语言来表达她对人生的深刻思想和感受。

我认为她在语言实践中很好地结合了中国的三种语言传统。一是古典文学的传统,包括"天真无邪"、修辞诚意",温柔大方,含蓄的审美理想,其实是一种人格理想。二是民间语言的传统,杨炜中国民间语言艺术的精炼,融化成自己的文学语言,使高雅的语言具有很多活泼、充满生机的元素,优雅而不死板。第三,"五四"启蒙文学的传统,杨伟是一位现代作家,用现代汉语创作,在继承古典文学传统的同时体现了时代和个人的创造力,她在语言艺术上的成就堪称现代汉话文学的审美典范。

新京报:在书的结尾《杨伟的意义》中,有一节是关于杨伟先生的知识分子人格精神的。这是一种什么样的人格精神?杨琦在二十世纪这漫长的时期所表现出的这种精神,有什么意义呢?

卢约:杨伟体现了中国知识分子的优良传统和人格精神。这种人格精神的核心是价值理性和人文精神。自5月4日以来的知识精神传统是对人类尊严和价值的捍卫。杨伟继承了"五四"文学和知识分子这一精神传统,在社会和历史的动荡中,她始终如一地坚持人的价值观、人的尊严,以深刻的人文关怀,这就是杨伟作为现代知识分子人格背景的。通过身体和修辞的统一,她不断追求自我意识和自我完善,追求人格理想和审美理想的统一,体现知识分子的独立精神和超然精神,以及对待历史和中国文化的责任感。

张进, |写作

编辑|何何

校对|薛景宁、吴兴发