徐轶辰

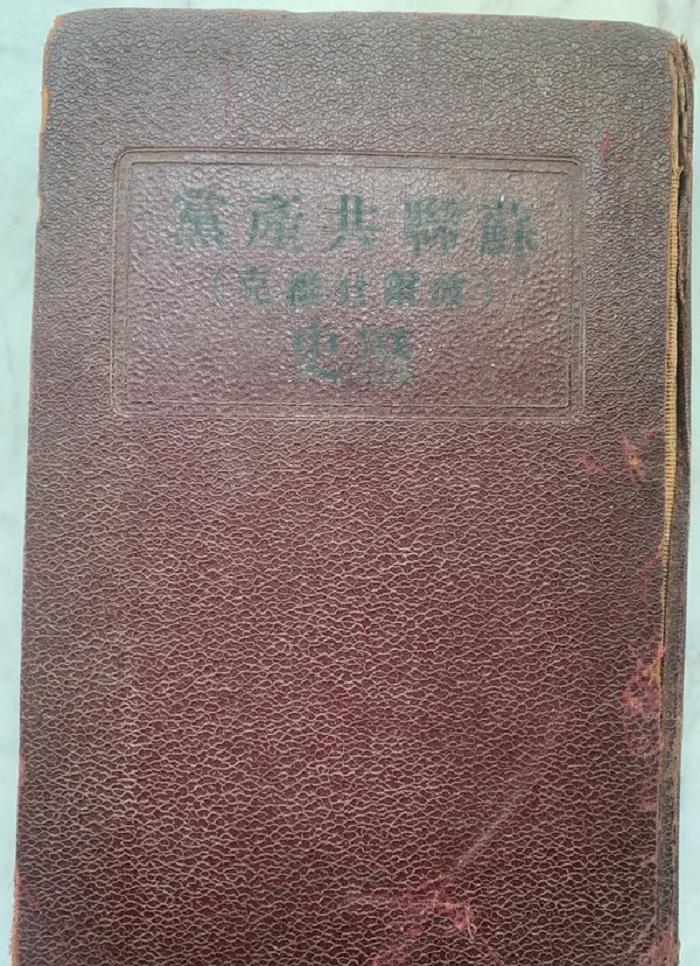

1939年出版的苏联共产党(布尔什维克)历史简述

去年十月,书商大飞辉送给我一本《苏联共产党(布尔什维克)史简读》,这是一本年度名著,难得的是,它是抗日战争书籍的集合。

1938年10月,苏联出版了苏联共产党中央编写的《苏联共产党(博)史简读》(又称《苏联共产党史简读》(又称《中国共产党共产党史简编)》,共12章正文。在总结发言中,总结了中国共产党(卜)党建党、夺取革命政权和建设社会主义的基本经验,被认为是"具有世界意义的伟大历史文献",俄文版发行六个月后售出1200万册,长期以来是苏联最权威的党史教科书。

该书的中文版由苏联外文出版局中文部的中国同志解维珍、张希璇翻译编辑,有中国革命经验的任岩和共青国际驻中国共产党代表团的同志也出席了会议。 确保"翻译的含义最准确"。1939年初,莫斯科外文图书出版局出版了中文版,制作精装,皮上有烫金,印在道林纸上。这本书出版恰逢其时,1938年9月,中国共产党在六中全会上提出"马克思主义在中国",毛泽东在《改革我们的研究》报告中说:"苏联共产党(卜)史简读"是百年世界共产主义运动的最高综合性和总结, 是理论与实践相结合的典型,在世界上只有这一个是完整的模型。如果看看列宁和斯大林如何将马克思主义的普遍真理与苏联革命的具体实践结合起来,发展马克思主义,我们就能看到我们应该如何在中国工作。"中共中央已将本书列为干部学习的中级教材,为了加强党员的学习,延安还专门设立了教育部干部,由张问天、李伟涵担任副部长。

在书名处,还剩下四个笔迹和五个名字来理解流程。按时间顺序排列,题词有:"闵瑜9月1日前往延安买陈一之"(1939.9.1),"英佳同志保存"我想在六月份给你四年"。十天(1945.6.10),"贾达同志的家人给了71"(1945.7.1),"在1945年东北之行前夕给了于华家达同志。八八天"(1945.8.28),"赠送给彭志海同志,作为纪念刘伟华9/30的学习"。这些名字看起来很普通,但背后有一些故事。

1939年,陈伟买了一本书,1945年,佳达送给刘伟华

这本书的第一位作者是香港华侨陈琦,他毕业于香港大学社会经济系。1938年来到延安,在八路军医学校担任英语教师,八路军卫生总局秘书。1941年4月,他根据1980年代的回忆录,参加了延安第一份外文宣传刊物《中国报道》的工作,这是一份由中宣部创办、后来被新华社接管的英法俄油画刊物,吴文轩负责宣传海外新四军和延安基地情况的具体工作。陈寅恪的工作主要是撰写英文延安和陕西甘宁边境地区各基地的沟通报告。在"精兵简政、生产自助"时期,由于延安没有发电设备,为了从世界各地复制消息,只能用手摇动电机发电。在每晚摇晃电机六个小时后,陈开始了他的工作,用铅笔阅读手写电报,并在昏暗的油灯下翻译学校的外部电力。据同事肖希明介绍,陈琦"对大家都非常有帮助","一直渴望回答同志翻译中的疑难问题"。

陈伟于1939年9月1日买下了这本书。这一天是负责宣传种族主义和中国共产党政策的新华书店搬到延安北门外新址的第一天。随着抗日统一战线的形成,一大批爱国青年为了追求革命真理,响应党的号召,源源不断的"去延安"、抗日军政大学、陕西北方公学、鲁迅艺术学院、中共中央党校等机构日益壮大。为了更好地满足进步青年的需求,新华书店搬到了鲁沂旧址北门开业。毛泽东特意为《新华书店》题词四大字表示祝贺,朱德、张问天一行参观了市内部。书店迁入延安是一次文化事件,据推测,陈伟也趁机购书。新华书店为解放年轻人的知识带来了无数的精神食粮,自1937年5月起,三年来,共发行了160多种出版物50万册,报纸杂志数十万册。

六年后,陈伟将这本已经读过很多遍、留下疲惫的英文笔记的书寄给了英佳,英佳于7月1日将其转交给了嘉达。仅限于材料,尚无法验证房屋的身份。1945年8月28日,贾达在刘伟华东北之行前夕将这本书交给了他。据此或可以推断,贾达应该是延安反大学生,由张秀山、林枫带领团队进入东北。接手刘伟华是江西宜春老红军人,1935年被红军第2师第4团黄开祥、杨成武部的一个排长,飞去夺取桥22武士,还参加了平关之战。1942年,刘晓波进入中央党校,后任抗日大学教育主任,任第1旅团、第2团参谋长。他赢得了五场战斗,并受了九次重伤。他于1951年因病去世,享年39岁。

1945年,陈琦给家,应该再给嘉达

刘伟华介绍彭志海

本书最后一位接受者的彭志海,也是一支老红军,黄崖洞防御战的见证人。黄崖洞位于太行山中部,山路风险高,地形隐蔽。1941年4月,中央军委在《军事工程建设指令》中"要求所有抗日基地注意军事工程建设"。总部下定决心将黄崖洞军火厂建设为"牢不可破、铁壁不破的铜墙",由左右选点负责具体实施。黄崖洞军工厂是八路军最大的兵器厂,朱德被誉为八路军的"掌中明珠"。1941年5月以前是我军的步枪制造厂,一战后,逐渐转为生产射弹和炮弹。(彭志海的相关资料出自《黄崖风云》,解放军出版社,1991年。)

黄崖洞地区条件艰苦,八路军基本食衣等生命保障十分艰难。多年的干旱,日本的"三光政策"让当地人民好几年都用韭菜作为食物。军队出去筹集食物,经常空手而归;当地的通风和采光条件都很差,洞穴洞内湿度很高,下雨的时间会稍长一点,从石缝中渗出;士兵的衣服也破旧不堪,一年一套衣服根本无法保养。为了解决这些问题,左右曾指示:"夏粮下来,自己种植100多亩的粮食、蔬菜,给建设力多一点;与后勤人员联系,拨多一点旧衣服,每人发一双鞋,一条毛巾给建筑连的士兵。"此外,山地野外的防御工事材料主要依靠就地开山采石,自己火烧石灰,集中水泥用于掩体,通过敌方工人从敌方占领区购买,钢筋被断铁采摘钢轨,黄沙从农民工从浑浊的河里挖出来。

1941年,日军在晋国的基础上,发动了数百次千多人的大规模"扫荡",疯狂地实施"啃"和"笼政策",搞"铁墙围"。为期八天的黄崖洞防御于当年11月举行。当时,彭志海在8路军特勤总局(裘德卫队)八人连长中再次当选,这个新组建的连共有100多人,全部为共产党员。在公司干部中,彭志海是唯一一位具有丰富战斗经验的红军干部。因此,由他指定的上级负责八个连的前沿阵地断桥沟指挥作战,守住南口断桥阵地,防止敌人通过断桥进入黄崖洞军工厂。黄崖洞东南的断桥是南侧唯一的出入口,是防御战中最激烈的两个地方之一(另一个是黄崖洞)。

彭志海率领十一名共产党员,在悬崖顶和桥头的高防工事下形成三个火点。13日以来,在冰雪中坚守了整整三天三夜,经受住了日军多次的气试,顽强地击退了敌人十二次,一寸一寸。在激烈的战斗中,彭志海左脸受重伤,但仍坚持不走火线,继续指挥战斗。他的战斗队共有100多名敌人,战后,彭志海战斗队被授予总部颁发的"黄崖洞桥勇士"称号,全团被授予"黄崖洞防英雄团"称号。"这是红军在战争史上第一次与敌人进行如此漫长的战斗,这是一个了不起的事件和战争的典范,"左在总结中说。

《解放日报》后来刊登了《新华社金余陆瑜19日》《在冰雪中对抗敌人》一文:"黄崖洞防战中,敌我伤亡六比一的辉煌战绩,真是因为我团运动员高度发挥了英勇顽强的战斗精神,而全体共产党人坚决服从命令,与阵地并存的模范作用, 也促成了主要因素之一的胜利。据统计,全团共杀166人,其中共产党员99人。"

这本书最初是1939年陈伟在"延安旅行"时买下的,他在解放区继续生活,余生从事对外宣传工作。为了他的使用,这本书后来被转移到英佳,贾达,刘伟华和彭志海。扉页上留下的名字可能不是著名的人物,但他们是历史上重大事件的参与者和见证人,是历史的创造者,这或许就是这本书的收藏意义所在。

责任编辑:于淑轩

校对:石石