徐轶辰

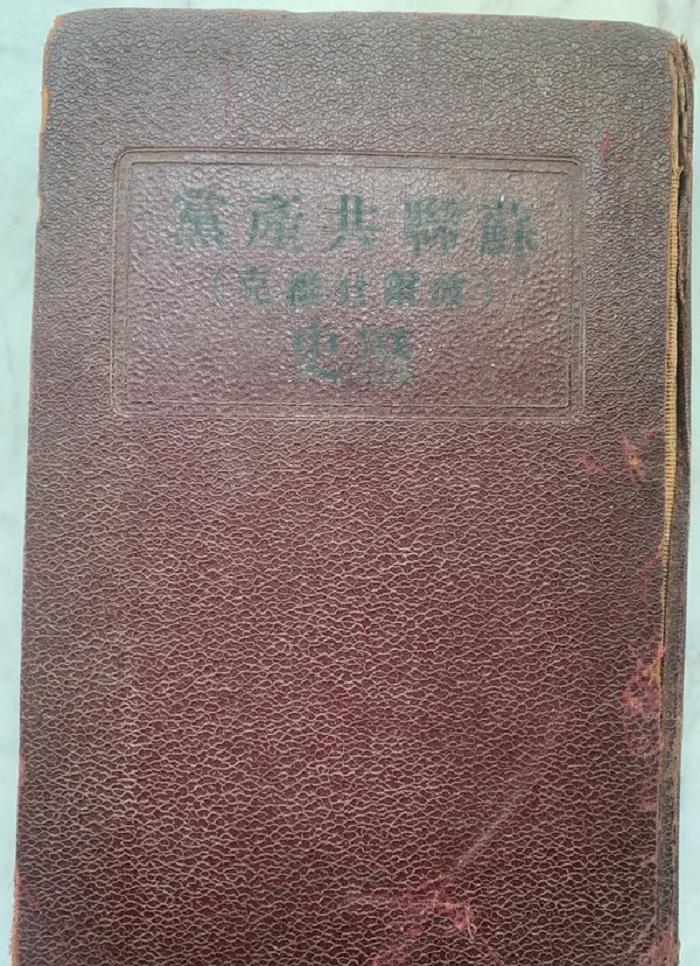

1939年出版的蘇聯共産黨(布爾什維克)曆史簡述

去年十月,書商大飛輝送給我一本《蘇聯共産黨(布爾什維克)史簡讀》,這是一本年度名著,難得的是,它是抗日戰争書籍的集合。

1938年10月,蘇聯出版了蘇聯共産黨中央編寫的《蘇聯共産黨(博)史簡讀》(又稱《蘇聯共産黨史簡讀》(又稱《中國共産黨共産黨史簡編)》,共12章正文。在總結發言中,總結了中國共産黨(蔔)黨建黨、奪取革命政權和建設社會主義的基本經驗,被認為是"具有世界意義的偉大曆史文獻",俄文版發行六個月後售出1200萬冊,長期以來是蘇聯最權威的黨史教科書。

該書的中文版由蘇聯外文出版局中文部的中國同志解維珍、張希璇翻譯編輯,有中國革命經驗的任岩和共青國際駐中國共産黨代表團的同志也出席了會議。 確定"翻譯的含義最準确"。1939年初,莫斯科外文圖書出版局出版了中文版,制作精裝,皮上有燙金,印在道林紙上。這本書出版恰逢其時,1938年9月,中國共産黨在六中全會上提出"馬克思主義在中國",毛澤東在《改革我們的研究》報告中說:"蘇聯共産黨(蔔)史簡讀"是百年世界共産主義運動的最高綜合性和總結, 是理論與實踐相結合的典型,在世界上隻有這一個是完整的模型。如果看看列甯和斯大林如何将馬克思主義的普遍真理與蘇聯革命的具體實踐結合起來,發展馬克思主義,我們就能看到我們應該如何在中國工作。"中共中央已将本書列為幹部學習的中級教材,為了加強黨員的學習,延安還專門設立了教育部幹部,由張問天、李偉涵擔任副部長。

在書名處,還剩下四個筆迹和五個名字來了解流程。按時間順序排列,題詞有:"闵瑜9月1日前往延安買陳一之"(1939.9.1),"英佳同志儲存"我想在六月份給你四年"。十天(1945.6.10),"賈達同志的家人給了71"(1945.7.1),"在1945年東北之行前夕給了于華家達同志。八八天"(1945.8.28),"贈送給彭志海同志,作為紀念劉偉華9/30的學習"。這些名字看起來很普通,但背後有一些故事。

1939年,陳偉買了一本書,1945年,佳達送給劉偉華

這本書的第一位作者是香港華僑陳琦,他畢業于香港大學社會經濟系。1938年來到延安,在八路軍醫學校擔任英語教師,八路軍衛生總局秘書。1941年4月,他根據1980年代的回憶錄,參加了延安第一份外文宣傳刊物《中國報道》的工作,這是一份由中宣部創辦、後來被新華社接管的英法俄油畫刊物,吳文軒負責宣傳海外新四軍和延安基地情況的具體工作。陳寅恪的工作主要是撰寫英文延安和陝西甘甯邊境地區各基地的溝通報告。在"精兵簡政、生産自助"時期,由于延安沒有發電裝置,為了從世界各地複制消息,隻能用手搖動電機發電。在每晚搖晃電機六個小時後,陳開始了他的工作,用鉛筆閱讀手寫電報,并在昏暗的油燈下翻譯學校的外部電力。據同僚肖希明介紹,陳琦"對大家都非常有幫助","一直渴望回答同志翻譯中的疑難問題"。

陳偉于1939年9月1日買下了這本書。這一天是負責宣傳種族主義和中國共産黨政策的新華書店搬到延安北門外新址的第一天。随着抗日統一戰線的形成,一大批愛國青年為了追求革命真理,響應黨的号召,源源不斷的"去延安"、抗日軍政大學、陝西北方公學、魯迅藝術學院、中共中央黨校等機構日益壯大。為了更好地滿足進步青年的需求,新華書店搬到了魯沂舊址北門開業。毛澤東特意為《新華書店》題詞四大字表示祝賀,朱德、張問天一行參觀了市内部。書店遷入延安是一次文化事件,據推測,陳偉也趁機購書。新華書店為解放年輕人的知識帶來了無數的精神食糧,自1937年5月起,三年來,共發行了160多種出版物50萬冊,報紙雜志數十萬冊。

六年後,陳偉将這本已經讀過很多遍、留下疲憊的英文筆記的書寄給了英佳,英佳于7月1日将其轉交給了嘉達。僅限于材料,尚無法驗證房屋的身份。1945年8月28日,賈達在劉偉華東北之行前夕将這本書交給了他。據此或可以推斷,賈達應該是延安反大學生,由張秀山、林楓帶領團隊進入東北。接手劉偉華是江西宜春老紅軍人,1935年被紅軍第2師第4團黃開祥、楊成武部的一個排長,飛去奪取橋22武士,還參加了平關之戰。1942年,劉曉波進入中央黨校,後任抗日大學教育主任,任第1旅團、第2團參謀長。他赢得了五場戰鬥,并受了九次重傷。他于1951年因病去世,享年39歲。

1945年,陳琦給家,應該再給嘉達

劉偉華介紹彭志海

本書最後一位接受者的彭志海,也是一支老紅軍,黃崖洞防禦戰的見證人。黃崖洞位于太行山中部,山路風險高,地形隐蔽。1941年4月,中央軍委在《軍事工程建設指令》中"要求所有抗日基地注意軍事工程建設"。總部下定決心将黃崖洞軍火廠建設為"牢不可破、鐵壁不破的銅牆",由左右選點負責具體實施。黃崖洞軍工廠是八路軍最大的兵器廠,朱德被譽為八路軍的"掌中明珠"。1941年5月以前是我軍的步槍制造廠,一戰後,逐漸轉為生産射彈和炮彈。(彭志海的相關資料出自《黃崖風雲》,解放軍出版社,1991年。)

黃崖洞地區條件艱苦,八路軍基本食衣等生命保障十分艱難。多年的幹旱,日本的"三光政策"讓當地人民好幾年都用韭菜作為食物。軍隊出去籌集食物,經常空手而歸;當地的通風和采光條件都很差,洞穴洞内濕度很高,下雨的時間會稍長一點,從石縫中滲出;士兵的衣服也破舊不堪,一年一套衣服根本無法保養。為了解決這些問題,左右曾訓示:"夏糧下來,自己種植100多畝的糧食、蔬菜,給建設力多一點;與後勤人員聯系,撥多一點舊衣服,每人發一雙鞋,一條毛巾給建築連的士兵。"此外,山地野外的防禦工事材料主要依靠就地開山采石,自己火燒石灰,集中水泥用于掩體,通過敵方勞工從敵方占領區購買,鋼筋被斷鐵采摘鋼軌,黃沙從農民工從渾濁的河裡挖出來。

1941年,日軍在晉國的基礎上,發動了數百次千多人的大規模"掃蕩",瘋狂地實施"啃"和"籠政策",搞"鐵牆圍"。為期八天的黃崖洞防禦于當年11月舉行。當時,彭志海在8路軍特勤總局(裘德衛隊)八人連長中再次當選,這個新組建的連共有100多人,全部為共産黨員。在公司幹部中,彭志海是唯一一位具有豐富戰鬥經驗的紅軍幹部。是以,由他指定的上級負責八個連的前沿陣地斷橋溝指揮作戰,守住南口斷橋陣地,防止敵人通過斷橋進入黃崖洞軍工廠。黃崖洞東南的斷橋是南側唯一的出入口,是防禦戰中最激烈的兩個地方之一(另一個是黃崖洞)。

彭志海率領十一名共産黨員,在懸崖頂和橋頭的高防工事下形成三個火點。13日以來,在冰雪中堅守了整整三天三夜,經受住了日軍多次的氣試,頑強地擊退了敵人十二次,一寸一寸。在激烈的戰鬥中,彭志海左臉受重傷,但仍堅持不走火線,繼續指揮戰鬥。他的戰鬥隊共有100多名敵人,戰後,彭志海戰鬥隊被授予總部頒發的"黃崖洞橋勇士"稱号,全團被授予"黃崖洞防英雄團"稱号。"這是紅軍在戰争史上第一次與敵人進行如此漫長的戰鬥,這是一個了不起的事件和戰争的典範,"左在總結中說。

《解放日報》後來刊登了《新華社金餘陸瑜19日》《在冰雪中對抗敵人》一文:"黃崖洞防戰中,敵我傷亡六比一的輝煌戰績,真是因為我團運動員高度發揮了英勇頑強的戰鬥精神,而全體共産黨人堅決服從指令,與陣地并存的模範作用, 也促成了主要因素之一的勝利。據統計,全團共殺166人,其中共産黨員99人。"

這本書最初是1939年陳偉在"延安旅行"時買下的,他在解放區繼續生活,餘生從事對外宣傳工作。為了他的使用,這本書後來被轉移到英佳,賈達,劉偉華和彭志海。扉頁上留下的名字可能不是著名的人物,但他們是曆史上重大事件的參與者和見證人,是曆史的創造者,這或許就是這本書的收藏意義所在。

責任編輯:于淑軒

校對:石石