虽然国庆档档已经有一段时间了,但下议院最受欢迎的电影,似乎依然是《我和我的家乡》。

而在这五个故事中,很多观众都把《最后一课》评价很好,我觉得也很好,很值得好好聊聊。

在这样一部一直都是喜剧的短片合集里,徐伟的《最后一课》非常独特,因为它不仅搞笑,而且哭得很厉害。

而把这样一个故事放在影片的中间,也给整部电影一个情感的支点,不仅是一部有趣的国庆全明星大片,他也想有一个分心。

至少我,真的是这样一个故事,一个硬印章,而且,无可争议,看起来在哭泣。

就像我们之前说的。《最後一堂課》很美麗,對許多已經離開家鄉的人來說,對家的懷舊,其實就是對童年和青春的懷舊。

而所谓的怀旧,其实就是青春和童年的过去是无法挽回的。

而《最后一课》的故事将两种情感交织在一起。在范先生寻找记忆的过程中,乡下、师生、父子的感情在时间上被拉长,这也成为、感动了我们真正的原因。

从《易》系列的"搞笑"到《最后一课》的"好哭",我们似乎看到了徐伟电影中日趋多样化的情感调度。

就在几天前的丝绸之路电影节论坛上,导演徐伟也做了一个有趣的分享。

他说,他喜欢站在"他看见"的视角来创作时代人文,这两部"命题构图"短片给他带来了满足感。

其实,从《制胜》到《最后一课》这两部"命题作品",我们确实看到了徐伟在喜剧类型之外导演的才华。他甚至使用"命题构图"为他的创作开辟新的想法,并做出更大胆的尝试。

《剧集》在带来口碑的同时,也是观众心目中对徐玮喜剧越来越强烈的痴迷,徐玮电影被打上了浓厚的喜剧标签。在大众的期待下,徐伟曾经"不好笑",会给我们带来一个强烈的期待。而这次跌倒的后果是,每一位期待转型的导演,都将面对市场的痛苦。

就好像一切都是一面和两面。

对于迫切需要建立观众意识的新导演来说,标签是一种非常有效和直接的方式。但对于像徐伟这样获得市场认可和观众喜爱的导演来说,这个标签已经成为他自毁的枷锁。

在这种情况下,徐伟无疑是幸运的。在命题构图的框架内,他不仅不受束缚,而且让这个明确界定的时代故事和非常鲜明的当地感受成为他新创作之门的钥匙。

在两部短片创作的经历中,徐伟展现出的喜剧多于犀利细腻,更展现了自己喜剧标签的自我反省。

在《我和我的祖国》和《最后一课》的《我和我的家乡》中,徐伟做了更多他以前作品中没有的尝试。两部短片的接踵而至,为他打开了一扇新的创作之门,他在其中重塑了徐伟电影的性格。

感动,哭泣,是留给大家的"最后一课"的主要印象。

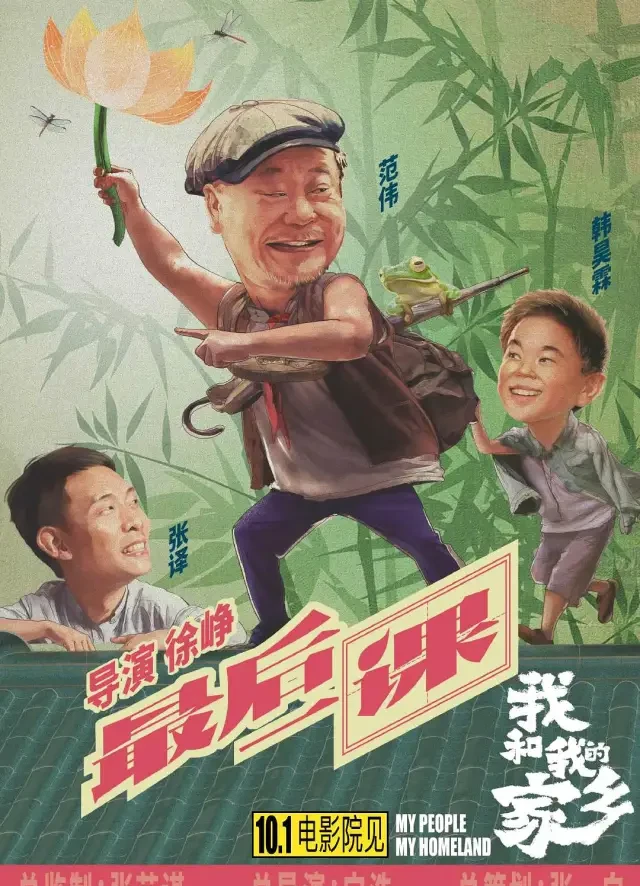

范伟饰演一位生活在国外的乡村老师,病倒了,记得是20年前去村里小学生的最后一课。为了帮助范先生找回记忆,村长举起了全村的力量,男人、女人和孩子一起恢复了1992年的最后一课。

从故事来看,它充满了活力和温暖,交织在一起的不仅是范老师对学生的思念,也是半百岁老人到家乡的怀旧之情。

而在1992年修复教室的过程中,投影是这群建设家乡的中产阶级柱子寻找童年的记忆。

从表面上看,它介于新旧之间,勾勒出山区和村庄发生巨大变化的现实。但Neri,是关于这群房屋建筑商在心中对土地的热爱。

正是范先生从1990年代的贫困和破败中,将这些人建设家园的愿望植根于此。

范老师的发现,是自己教学和教育的青春,是自己的激情、活力岁月。二十年前,他在学校播下了"读书"、"希望"和"家"的种子。

20年来,他一直记得那些来得太晚而无法着色的黑白种子。

二十年过去了,当在大雨中拿着一个漆箱跑过时,狼摔倒了范老师,虽然没能把颜料涂在学生的画上,却让那些落在溪流中的彩色染上了村子的每一个角落。

黑白种子,在五颜六色的溪流中,成长为丰富多彩的现实。

故事本身的魅力在于它对各种情感的非常细腻的描写,但问题是,过多的情感戏剧对创作者的控制并不是一个小小的挑战,一旦确定要走到极致耸人听闻、苦涩的感情。

但幸运的是,徐伟呈现出一种非常准确和熟悉的情感控制,他准确地把握了中国乡村的"人情味",从这个当地的现实中,在欢笑与泪水的交叠中勾勒出真正朴实、动人、不立然的乡村、感情、师生。

事实上,"人情味"一直是徐伟电影的魅力所在。无论是"最后一课"中的小桥,齐心协力的村民,还是"夺冠"中的小厅和老街区,都是目前中国当地人民最真实的写照。

在"最后一课"中,二十年后,农村景观发生了剧变,同样是村民的思乡之情。在变化与变革之间,"人情味"是中国公民阶层与农村之间的情感纽带。徐伟抓住这个环节,精心勾勒出小礼堂、旧教室、新村落,这些场景和人物带着时代感和人温,在这些跨越时代的变化中,呈现出同样的人性、人情。而图像,因而被描绘成时代独特的温暖。

当然,喜剧仍然是整个故事的底色,与言语喜剧不同的是,它的笑声不是依附于言语,而是更多地通过设置戏剧情境、细腻的表演、视听语言的共同合作。这是一种属于电影的喜剧形式,我们正在发出令人心动的笑声。

比如,村民们聚在一起打开大会场景,不是太多的语言负担,而是散落着很多充满喜剧气息的角色动作和场景设计,突然倒在地上的锣子,白眼小男孩等等,这些细节创造了近乎喜剧性的笑声。

比如在1992年的课堂剧中,《笑》更依赖于拍摄和调度,音乐节奏的匹配。揭开瓷砖、砸墙、清除碎片等一系列节奏镜头紧密配合,与姜大中(雷佳声音)的视角成快节奏的剪辑,让我们有时与蒋大铃,有时带入那些暴露的、砸墙的人物,在不同角色之间快速变换的视角,大"笑"的体验。

当长镜头升起,旗帜升起时,观众脸上的笑容有点内化到意志的内心。

在银幕上,徐伟运用了更多的视听、电影喜剧技巧,为我们提供了更丰富的喜剧体验。它离小品更远,离电影更近。

这种不完全依赖言语的喜剧制造方式,对喜剧的情境和结构提出了更高的要求,当然也带来了单纯语言负担无法带来的喜剧效果。或者,正如我们简单地称之为,这是一种更具电影感的喜剧方式,因为它的创作者和观众都不痴迷于"语言包袱"的即时愉悦,而是更痴迷于喜剧的回味和笑声的余韵。

这些细节的呵护和控制,一方面源于创作者的创作意识,另一方面也源于导演与演员的沟通与合作。

导演、演员、制片人、编剧的多重身份,让徐伟对演员的表演心态和情感需求有了更细致的了解。作为导演,他懂戏,懂演员,这种"知道",对于年轻演员来说就是"教",对于有经验的资深演员是默契,因为"知"本身就足够难得。

无论是《夺冠》还是《最后一课》,小演员韩薇在徐伟的指导下,都发挥出了超龄的表演能力。在《最后一课》中,徐伟也保证了范伟能够按照自己的表演节奏自由呈现人物。

作为导演,他将演员最真实、最动人的一面都调动到了演员的方向。作为监事,他是导演理解创作者对作品期望的桥梁。在《我不是毒神》、《幕后花絮》、《超时同居》《挚爱》等电影的制作过程中,徐伟和他的真人音乐合作,给予创作者最大的创作自由,在每一个需要指出的关键节点给予这些年轻创作者真诚的建议和帮助。

捕捉创作者最擅长的是什么,并尽可能地放大这一部分,不仅是徐伟作为创作者的创作意识,也是他对导演、演员、制片人、编剧等众多角色的自我要求。