1976年9月9日,伟大的军事家,战略家,中华人民共和国最伟大缔造者领导人毛主席于零时10分在北京逝世,享年83岁。而在主席逝世的好几年时间,却没有任何人提起遗产的问题。

直到1981年,中共中央办公厅才进行着落毛主席的遗产之事,期间便派人探望李敏,了解她的生活情况和需求时,才提起了这个问题.....

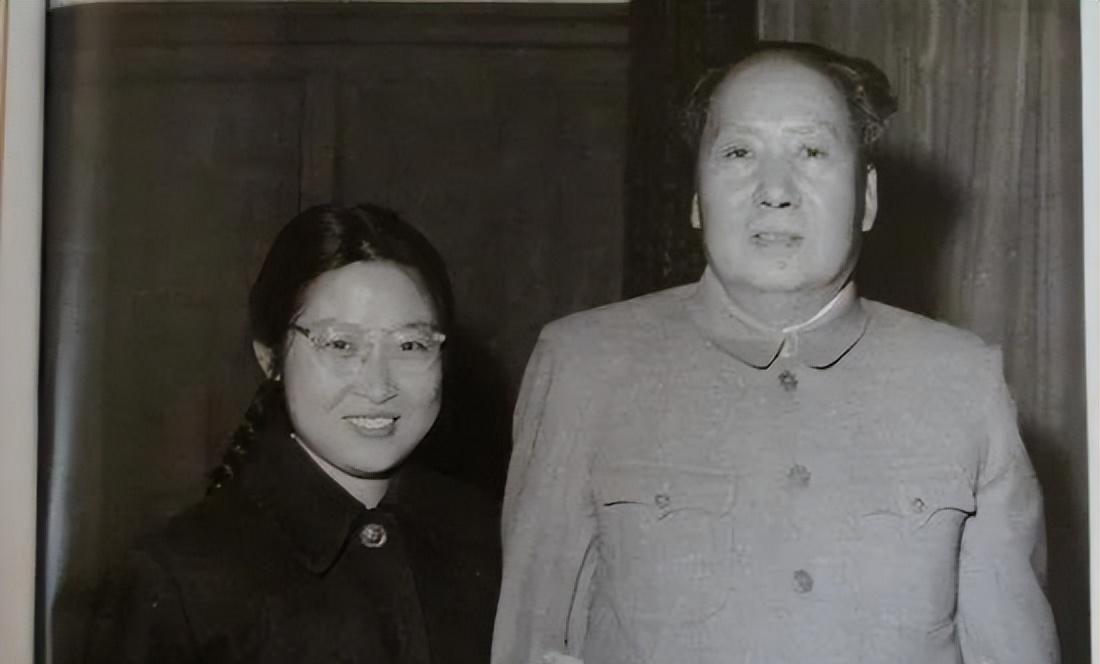

毛主席和李敏在中南海合影

毛主席的工资

在大多数人的认知当中,毛主席作为新中国的缔造者,国家领导人,生活条件会很优越吗?

其实,只要深入了解毛主席的思想和生活,会发现主席的思想不仅卓越,但他的生活和普通人没有任何差别,他的一生清贫,一样需要靠工资打理生活日常,甚至有时生活还会过得很拮据。直到去世以后留下来的财产也并不多,能给女儿李敏留下的东西也非常少。

而关于毛主席的工资“吴连登”是最有发言权的,他从1964年来到毛主席家,直到主席逝世,整整照顾了毛主席家庭12年,大到工资管理,小到生活上的日常开销,柴米油盐,水电费,生活上繁琐的事情都重重的落在“大管家”吴连登头上。

毛主席和吴连登合照

据吴连登回忆:“主席从来不碰钱,每个月发工资的时候,都是叫我去领回来,并全部由我保管,家里每个月的一切费用,也让我负责。建国后,主席的工资原本是每个月510元,但主席为了缩短贫富差距,还主动把工资下调到了404.8元,江青的工资为243元,但他们两人一直都是AA制,直到主席去世工资都没有变过.....”

有一次,吴连登给毛主席送菜时,,发现主席正在用手捡桌子上的米粒吃,吴连登连忙说:“主席,掉在桌子上就不要吃了,不卫生!”

但毛主席没有理会,继续把米粒捡起来吃掉,边吃边说:“农民种粮食不容易呀,可不能浪费,千万不要小看这几粒米,说不定就可以救活一个人。我们要提倡一种精神,不能浪费。”

从吴连登的回忆中,我们可以得知,尽管毛主席作为国家领导人,但他也和普通人每月一样领工资,吃穿住行不仅样样花钱,还主动下调工资,缩短贫富差距,也更珍惜现在的来之不易。

在新中国成立之初,大陆才开始逐渐完善社会体系和工资制度等等,期间实行供给制和工资制并存。

供给制是对部分工作人员实行的免费供给生活必需品的一种分配制度。供给范围包括个人的衣、食(分大、中、小灶)、住、行、学习等必需用品和一些零用津贴,还包括在革命队伍中结婚所生育的子女的生活费、保育费等。

但随着国家经济的发展,逐渐地供给制也暴露出许多弊端,为此工资体系也需要再次进行改革!

国家公务人员在1955年彻底结束供给制和工资制并存制度,开始实行等级工资。并以周总理为首的领导小组开始模拟编制方案,实行“四定”,即:定职、定级、定衔、定薪。

按照当时模拟的工资方案,行政级从1至24级划分,一级工资如毛主席大元帅定为600;二级是副主席、总理,550元;三级是元帅,500元等。

毛泽东(右一)和朱德、刘少奇、周恩来在中南海怀仁堂

毛主席看到这份报告时,便对会议的众人说道:“你们这样制定工资,在我看来是不稳当的。这样不利于团结,还是要将贫富差距给缩小嘛!”

面对大元帅头衔,毛主席更是不认可,并在某次会议上表示:

你们让我当大元帅,这是把我放在火炉子烤啊!一级干部就我一个人,你们是二级、三级,那我毛泽东太不够意思了。那我决定把一级让给马克思、温格斯,把二级让给列宁、斯大林,我和你们一样领取三级工资!

众人听到此话都有些诧异,无奈,最后周总理想出一个办法,在原来划分的行政级别雷打不动,只是让工资有所调动。

一级工资为594元,二至五级依次为536、478、425、387元。

可面对此事,主席还是不太满意,他觉得工资差距还是有些大,因为不同的地区类别,同级别的干部,可能工资方面就会有10到40元的差异。

毛主席对此事感到无奈,暂时想不出两全之策,毕竟大家都刚刚接触,也没有其他好的办法。

直到1956年再次实行全国工资改革后,有些干部顿时间就感到不满,闹级别、闹待遇。毛主席得知此事,属实闹心。一群人忘记了共产党的初心,革命胜利之后,大家的精神都不见了。主席便提出严厉的批评:“有些同志,为以前人民的服务精神都不在了,现如今比名利,比工资、比排场。我们的初衷!难道大家都忘记了吗?我们!就是要为人民服务,那些意志衰退的人,需要好好反思,不然很危险。”

毛主席在面对工资体系这件事,并再次在第八届二中全会上强调,便对现有工资体系提出严厉批评:“现在我们的高级干部所拿到的钱,和老百姓的生活水平相比,差距太大了,我建议再减少一些薪资。”

毛泽东在安徽视察时与工人谈话

毛主席身体力行率先垂范,多次带头要求降低自己的工资标准,国务院又迅速重新制定了降薪方案:行政一级降为504元;二级降为454元;三级降为405元。

据建国初期在中央主持工作的李立三说:

“我们的工资制度,基本上是学习苏联的办法。苏联政府工作人员的工资,最高与最低的差距达100倍。他们的领导干部除工资以外,每个人还有一个“纸袋子”(即发给工资以外的津贴、奖金等),实际高低差距更大。我们以这种方式进行工资改革时,主席就多次发表意见。为了进一步的缩小高低级工资之间的差距,以利更加密切领导干部与群众的关系。主席多次提出降低党员领导干部的工资,甚至把他的工资降到300元,但由于种种原因没有能够实现。

至始至终主席对于工资体系的建设,心中都有一个标尺:要的就是不断缩小高低之间的差距!

国家领导人一而再、再而三地采取措施缩小高低之间的差距。广大干部群众看在眼里,记在心里。尽管大家的工资都不高,但是大家都衷心热爱共产党、拥护共产党的领导,上下一条心,直到1960年9月26日,中共中央决定为了缩小高低之间工资的差距,便再次实行降薪,经过会议讨论后,毛主席和周总理等级别的工资稳定在404.8元,直到1976毛主席逝世依旧未变。

而在当时那个年代,吃大锅饭,物价也不像如今高昂,城市居民平均也就七八元,一个月三四十元工资也可以养活一家五口人。这样看来主席一个月工资404.8元也不低,但由于各种原因,他们的生活并不宽裕。

毛主席的大管家

吴连登,1964年至1976年在毛泽东家任管理员。据他回忆,毛泽东每月的平均开销包括党费40元;他的房屋包括家具全是租用的,一月费用125.02元;日常消费92.96元,液化气9.6;伙食费659.13元。

从账单上面来看,主席工资一月404.8元,江青的工资243。两人加起来,除去开销,妥妥的“月光族”。幸好当时主席去除工资外,还有自己的稿费可以应急家庭支出,但这些稿费必须经过主席亲笔批示后,才能支出少量稿费,因为他说:“我的稿费是人民的,不是我的,最终还要用在人民身上”。所以在面对稿费额外的支出上,主席还会特意叮嘱吴登连:这个钱要省着点用,这是人民的。

而对于稿费的支出,去处主要有三大来源:生活日常、购买书籍、每年固定支出2000元。

吴连登所记录的账单

1970年北京的冬天冰冷刺骨,某天夜里,窗外北风呼啸,天空也下起了冰雹,冰冷刺骨,还时不时击打着窗户。而主席像往常一样聚精会神沉浸在书香里,面对外界的声音毫不所动。可寒意来袭,止不住也打了几个寒颤。

毛主席的大管家吴连登见状,便端来一盆火炉给主席烤上,看着主席紧闭的双腿,便说道:“主席,今天天气实在太冷了,我这边再去给你拿条棉裤。”毛主席听后,点了点头。

吴连登从衣柜找出棉裤后,便摸了摸棉裤周边大小的补丁,出于对主席的关心,为此吴连登说道:“主席,这棉裤不暖和了,我再给您领一条新的吧。”

主席放下书,转过身摇了摇头说道:“不用了,棉裤反正是里面穿的,外面还要套裤子,没什么大不了的。”

在众多领导人之中,毛主席的家庭生活尚且如此,而其他领导人的生活与工资也相差不大,像家喻户晓的刘少奇、周总理等等。虽说个人事务都是偏差不大,但周总理在物质享受方面,周总理却表示从不在乎。还曾多次劝导主席能吃好些,但每次主席都会说道:“能吃饱就行了,国家需要花钱的地方太多了,能省点就省点。”

可见主席在生活上也是非常的节俭,而根据主席身边的人回忆,早在革命未解放前,主席就非常的节俭了,穿烂的棉裤衣服补了又补。随着身体的发福,衣服棉裤也有些穿不下了,便把穿不下地留给了毛岸英穿。

毛泽东与子嗣毛岸英

在抗日时期,毛主席就经常穿着补丁的衣服做报告,当全面革命胜利后,生活条件也逐渐变好,但主席却依旧没有改变自己的朴实之风!

也正是因为毛主席节俭朴素的风格,为此在挑选管家时,便选中勤奋肯干的吴连登。吴连登22岁来到主席家里,负责每天的生活事宜。随着那份儿踏实的能干劲儿,主席便将自己的收入全都交给吴连登管理。

年纪轻轻的吴连登第一次来到主席的家里,他顿时被惊住。在BTV记录的档案中,他回忆道:“我一进家门讷,什么都没有,就是什么呢,全是书。包括主席的卧室床上、桌上、茶几上、还有书房里面,过道里面,厕所里面,都有书。”

毛主席所拥有的书籍,不仅数量庞大,而且门类也很齐全。除了马列著作外,他还有各种工具书,书籍的涉猎面很广,有文学、历史、地理。自然科学等等....,如此齐全的藏书,使得家中差不多像一个图书馆。

关于读书毛主席曾说过:“饭不可一日不吃,觉可以一日不睡,书不可一日不读。”正是主席这种敏学好思,不断学习进步的心态,不仅成为了德才兼备的国家领导人,更为建设祖国献出了自己的一生!

而对于读书,吴连登从胜任管家到主席逝世后,整整十二年当中,为主席购买书籍用了大约8000元,相当于主席两年多的工资。

而主席每年还额外花费2000元的固定支出送人,原来在革命年代,原国民政府教育总长章士钊曾经给毛主席赠送给几百块银元作为革命经费。革命胜利后,毛主席深怀感恩,每年都会给章士钊的家人回馈2000元,这笔钱是从他的个人稿费里出的。

毛泽东与章士钊的传奇友谊

对于这笔钱,主席使用向来很慎重,轻易不会动用,而这笔钱也一直送到了章士钊去世。但这笔钱其实早就还完了。吴连登期间忍不住询问,可主席不假思索地回道:“本钱还完了,还要还利息的嘛!”

在主席的生活日常上,就是一日三餐,没有山珍海外,主席从来都不吃补品。但作为国家领袖,毛主席还是有小灶的,但他从不允许自己的子女吃。他说:“小灶是人民给我安排的,你们都无权享用。”

在毛主席的餐桌上,一般为四菜一汤,一个荤菜,一个鱼头,不过最常见的还是蔬菜这类。关于主食,他很少吃细米,基本都是粗米。

有时,吴连登会觉得主席的饮食过于清淡,希望能在餐桌上加一些荤菜。对此,毛主席却说:“这样挺好了,中国还有很多人吃不饱饭,国家不缺我吃的,但我不能拿国家的钱,如果我拿了,那省长、市长、村长都可以拿。”

毛主席每天的饮食便是如此寻常,他老人家每天忙于工作,往往会到废寝忘食的地步,吴连登在主席身边工作数年,一直有两项难处:吃饭难,睡觉难。

在吃饭的时候,如果主席叫你等一下,然而这一等饭菜就铁定凉了,但不能反复去叫主席,这样反而打断主席的思路,因此吴连登便专门定做了一个瓷器,盘子上加个盖盖,即保温又卫生。等主席忙完还是可以吃上温热的饭菜。

而在毛主席生活当中,他没有一杯茶水不付钱的,他不拿群众的任何东西,对于吃的用的,都是照价付款。

对于子女,主席同样要求严格,不管是儿子还是孙女,主席都要求他们好好读书,做好人,做好事,努力上进,成为对社会有用的人。

每当吴连登谈到主席家的孩子时,吴连登都很激动:“他们的身上都能够看到主席的影子啊.."

种种事情都在告诉我们,毛主席从来都不是高高在上的,他热爱人民,亲近人民,始终考虑人民的利益,始终将“克己奉公”作为自己的人生准则。

女儿对父亲的回忆

如果说毛主席的子嗣和他有什么地方相似,除了长相,就是为人民服务的信念。

1949年春天之际,刚到达北平不久的毛主席接到了自己的一封来信,拆开信封发现,信纸上全是歪歪扭扭的俄文,一个字都看不懂。因此,主席专门请人翻译,翻译成中文之后的信是这样的:

大家都说您是我的爸爸,我是您的亲女儿,但是,我在苏联没有见过您,也不清楚这回事。到底您是不是我的亲爸爸,我是不是您的亲生女?请赶快来信告诉我。

毛主席看到这封信的翻译之后哈哈大笑,他立刻让人写了一封回信:

看到你的来信很高兴,你是我的亲生女儿,我是你的亲生父亲。你去苏联8年一直未见过面,你一定长大了长高了吧?爸爸想念你,也很喜欢你,希望快快回到爸爸身边来。爸爸已请贺怡同志专程去东北接你了,爸爸欢迎你来。

原来早在1936年出生于陕西的李敏(原名:毛娇娇)才几月不到,贺子珍远赴苏联,把女儿留在了延安。4岁时,李敏又被送到苏联,和贺子珍一起生活。对于和父亲的生活相当模糊,只知道苏联国际儿童院的礼堂上挂着中国领袖的画像,那上面画的是自己的爸爸。

主席与自己的女儿李敏

直到1949年,贺子珍带着李敏回到中国,才与爸爸见面。毛主席高大魁梧又和蔼可亲的形象,和李敏在脑海中一遍遍描绘出来的如出一辙。

或许是父女亲情的感召,一向沉默寡言的李敏刚见到毛主席,并没有感到拘禁,反而异常开心。

她情不自禁的扑进主席宽阔的怀抱,开心地叫道:“爸爸!”

毛主席也不禁湿了眼眶,一把将李敏抱起来,将自己的脸贴在李敏白白嫩嫩的小脸上,嘴里颤颤念道:“娇娇,我的小娇娇,爸爸终于见到你咯!”

1953年夏天,一个普通的假日,毛主席刚好要去十三陵水库视察工作。主席认为这是一个散心的好时机,便将女儿李敏也带上了。

这天天朗气清,两人正在欣赏沿途之景时,李敏瞥见一座由石龟背着的石碑,主席便让司机停下车,带着李敏走了过去。

两人前后看看,毛主席忽然笑笑,向李敏问道:“你知道为什么王八背着石碑吗?”

李敏双眼茫然地看着父亲,心中没有答案。

毛主席笑了笑说:“望望东来望望西,望见王八驮石碑,我问王八犯了什么罪,上辈子卖酒兑凉水。”

李敏一听顿时笑得上气不接下气。

其实呀,主席是想告诉她,不要像这“卖假酒的王八”,做人最基本的原则就是讲诚信。

据李敏的回忆,他从父亲身上,感受到对子女的用心教导,看到了父亲渊博的学识,也看到了身为一个国家领导人对民无私奋斗的精神。

据李敏小时候回忆,父亲为了防止我有特权的思想,让我读书时,不准说自己的父母的名字。在学校中的学籍登记表上,家长名字都是填的保健医生王鹤滨的名字。并让我住学校,七八个人挤在一间屋子,生活和学习和普通人完全一样。

每到星期六都会回一次家,但每次都是走着回来,父亲还强调不允许用小车接送我。

有天天空下起了雷鸣暴雨,卫士长瞒着父亲,用小车接了我一次,结果被父亲发现。

对于这种私下接送行为,表示很气愤,卫士长赶忙地解释到:”外面雨太大了,我怕她感冒了。。”

毛主席则说:“别人家的孩子就不是孩子?为什么别人家孩子都可以独自回家,我家孩子就不行?谁叫她是我毛泽东的孩子。”

父亲时常告诉我,要好好读书,学习和事业要向上,而生活要向下。还时常告诫我虽是毛泽东的女儿,因此要更学会低调做人。

晚年的李敏回忆:“父亲的教育,使我明白两点!第一就是乐观,要有克服困难的爱国情怀;第二就是不怕吃苦,要有独立生存的能力。”

直到1981年,中共中央办公厅找到李敏,并了解她的生活情况时,这期间提到了毛主席的遗产,对于父亲的遗产,李敏这样说:“爸爸的遗产我没有什么奢望,如果可能,我只想要爸爸原本给我的一份(8000元)。”

李敏

1976年毛主席在临终前只剩下500多块钱,这就是全部积蓄。毛主席没有给子女留下一块钱、一间房子,一亩地。他教育他们自食其力,全心全意好好为人民服务,不允许他们享受不应该享受的待遇。在中国任何一家银行,毛泽东没有一分钱存款。

所剩下的稿费只有124万多一点,全部交给了国家,没有留给任何子女。从这点来看,毛主席心里想的是中国人民这个大家,从来不想着自己。